Evil Dead Rise, USA 2023 • 97 Min • Regie & Drehbuch: Lee Cronin • Mit: Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols, Nell Fisher, Jayden Daniels, Mirabai Pease, Anna-Maree Thomas, Richard Crouchley • Kamera: Dave Garbett • Musik: Stephen McKeon • FSK: ab 18 Jahren • Verleih: Warner Bros. • Kinostart: 27.04.2023 • Deutsche Website

Lee Cronins „Evil Dead Rise“ beginnt wie Sam Raimis Original „Tanz der Teufel“ mit einem subjektiven Kameraflug durch ein mooriges Waldstück. In der Tat entspricht der Anfang – nach einer geschickten Täuschung – mit seinem Setting in einer abgelegenen Holzhütte und mit einer sich extrem eigenartig benehmenden Figur ganz der bewährten Prämisse des beliebten Horror-Franchises. Noch bevor sich der Filmtitel majestätisch über einem See erhebt, wird der erste Skalp brutal von einem Schädel gerissen und das Wasser an der Urlaubsanlage blutrot gefärbt sein.

Anders als alle vorherigen „Evil Dead“-Einträge, wird die Handlung im Anschluss in ein regnerisches L.A. verlegt. Wie der Auftakt mit der dann erzählten Geschichte in Verbindung steht, soll man erst am Ende erfahren. Der irische Autor und Regisseur Cronin stellt nach seinem stimmungsvollen Spielfilmdebüt „The Hole in the Ground“ wieder eine alleinerziehende Mutter in den Mittelpunkt eines von dunklen Mächten heimgesuchten Geschehens. Diesmal ist es jedoch nicht der junge Sohn, der nach seinem Verschwinden wie ausgetauscht wirkt, sondern die zum unheimlichen Deadite mutierte Erzeugerin.

Zunächst lernen wir jedoch die als Guitar-Tech – nicht Groupie! – auf Tourneen tätige Beth (Lily Sullivan) kennen. Von einem Schwangerschaftstest auf einer schmuddeligen Club-Toilette überrascht, reist diese schließlich in die Stadt der Engel, um ihre ältere Schwester Ellie (Alyssa Sutherland) und deren drei Kinder Danny (Morgan Davies), Bridget (Gabrielle Echols) und Kassie (Nell Fisher) zu besuchen und in ihrer Situation Rat einzuholen. Wie sich herausstellt, liegt zwischen dem letzten Wiedersehen ein langer Zeitraum und nicht nur wird der heruntergekommene Wohnkomplex, in dem die Familie lebt, in Kürze abgerissen, auch hat sich Ellies Mann von ihr getrennt und sie und die gemeinsamen Kinder im Stich gelassen. Das Klima zwischen den Geschwistern ist aufgrund von Beths Nachlässigkeit leicht abgekühlt. Doch bevor die große Versöhnung stattfinden kann, wird das Gebäude von einem Erdbeben erschüttert, welches unter der Garage einen mysteriösen Raum mit christlichen Artefakten, uralten Schallplatten und einem beunruhigend eingebundenen Buch freilegt. Nachdem der Hobby-DJ Danny das Material in die Wohnung geschafft und die Tonträger auf sein Turntable gelegt habt, wird erneut das pure Grauen erweckt und fällt gnadenlos über die Familie her …

Auf den ersten Blick mag die Verlegung der Story in ein urbanes Umfeld (ähnlich wie beim diesjährigen Kassenhit „Scream VI“) als größte Innovation beim inzwischen fünften Kinofilm der „Evil Dead“-Reihe erscheinen. Tatsächlich allerdings verwandelt Lee Cronin die neuartige Umgebung mit einer Anzahl cleverer Ideen jedoch in eine 1:1-Entsprechung von Raimis klassischem Szenario. Was in „Tanz der Teufel“ Baumäste waren, sind in „Evil Dead Rise“ herunterhängende Kabel. Die eingestürzte Brücke wird zu einem zerstörten Treppenhaus und Fahrstuhl. Und die Bodenluke findet ihr Äquivalent im Türspion, durch welchen die blutgierigen Dämonen nun Einlass in die Wohnung fordern. „Evil Dead Rise“ ist ein traditionsbewusstes Kapitel, das sich – wie eigentlich alle Vorgänger, ausgenommen des eher als Slapstick-Abenteuer angelegten „Armee der Finsternis“ – als eine Variation der bekannten Handlung versteht. Zitate wie der aus „Tanz der Teufel II“ entliehene, verschluckte Augapfel oder diverse Easter Eggs (Wer findet Bruce Campbells Beitrag im Film und entdeckt die Anspielung auf den ikonischen 1973er Delta 88 Oldsmobile?) gehören selbstverständlich ebenso zum guten Ton, wie das obligatorische Gore-Fest.

Im Vergleich zu Fede Álvarez' sehr grimmigem „Evil Dead“ von 2013 sparen Cronin und sein Team zwar ebenfalls nicht an Kunstblut und Latex-Verstümmelungen, doch setzen sie trotz einem verstärkten Augenmerkt auf die klaustrophobische Atmosphäre wieder mehr auf den bitterbösen Humor, der Raimis Werke zunehmend ausgezeichnet hat. „Evil Dead Rise“ ist kein derart unbeschwerter Splatstick-Spaß wie „Tanz der Teufel II“ oder gar „Armee der Finsternis“, doch legt der Film sein Drama und die bedrückenden Momente eher in die erste Hälfte, um die Zuschauer schließlich – wenn auch mit sämtlichen Körperflüssigkeiten besudelt – mit einer Energieflut aus dem Kino zu spülen. Zum makabren Einsatz kommen diesmal neben der unvermeidbaren Kettensäge und der Schrotflinte (Pardon, Boomstick!) unter anderem Spiegel- und Glasscherben, eine Schere, eine Tätowiernadel, ein Industrieschredder und eine Käsereibe. Autsch!

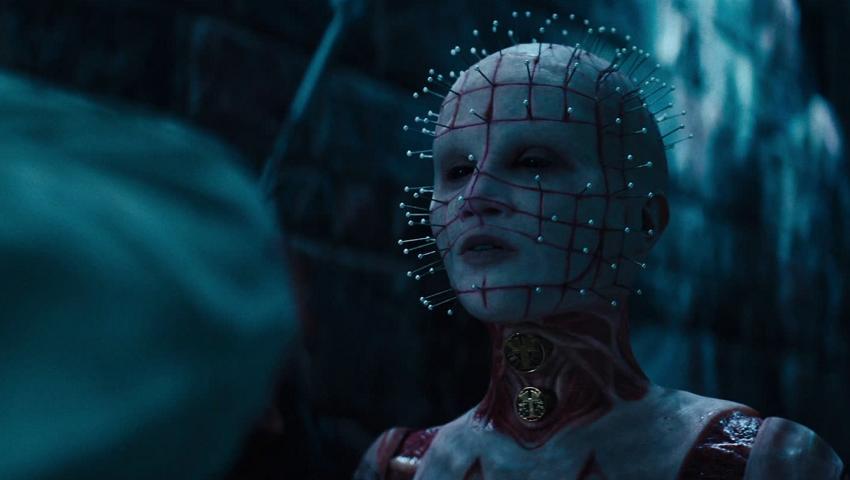

Wie bereits zuvor erwähnt, ist das L.A.-Setting gar nicht die besondere Neuerung in „Evil Dead Rise“ – es ist die extrem verletzliche Familie im Mittelpunkt der Story. Mit „verletzlich“ ist hier ausdrücklich nicht nur die physische Gewalt gemeint, die auch minderjährigen Charakteren widerfährt, sondern vor allem das Trauma, ein Monster in Gestalt der eigenen Mutter erleben zu müssen. „Lass nicht zu dass es meine Babys kriegt“, fleht Alyssa Sutherland („Vikings“) als Ellie ihre Schwester an, bevor sie als Ober-Deadite mit ihren äußerst zynischen Psycho-Spielchen („Mami ist jetzt bei den Maden.“) und akkrobatischen Angriffen die Show stiehlt. Als toughe Genre-Heldin und Gegenpart steht ihr die von Lily Sullivan („Picnic at Hanging Rock“) verkörperte Beth jedoch in nichts nach. Cronin präsentiert mit „Evil Dead Rise“ einen sympathisch zeitgemäßen Schocker mit starken Frauenfiguren, Mutterschafts-Thematik und nur einem männlichen Protagonisten im Haupt-Cast (der obendrein durch seine dümmliche Neugier den Horror entfesselt – sorry, aber es sind halt immer die Jungs!) – wer hier wieder „feministischer Mist“ grölt, sollte besser gleich einen Bogen um das Werk machen und sich in die Steinzeit beamen lassen.

Besondere Erwähnung verdient auch Nell Fisher, die die kleine Kassie spielt und die man eigentlich nur als passionierter Kinderhasser nicht direkt ins Herz schließen kann. Kassie ist ein Mädchen mit morbidem Spleen, das Puppenköpfe abschneidet und diese zur Geisterabschreckung gruselig herrichtet. Abgesehen davon ist sie jedoch ein echtes Sweetheart. Vielleicht hätte Lee Cronin noch etwas mehr aus den anderen Stockwerk-Bewohnern, wie dem hilfsbereiten Gabriel (Jayden Daniels), rausholen können, doch folgt er mit seinen Kerncharakteren letztlich nur der Franchise-erprobten Fünf-Figuren-Formel.

Auch wenn „Evil Dead Rise“ das Horror-Rad ganz gewiss nicht neu erfindet und neben seinen Vorgängern auch zahlreichen anderen Genre-Werken die Ehre erweist, liegt hier eine ungemein dichte, zwischen Schrecken und Spaß gekonnt balancierende und höllisch effektive Modifikation des Kult-Klassikers vor. Die Verlegung in ein Apartment lässt sich gar als Seitenhieb auf Lamberto Bavas Italo-Plagiat „Dämonen“ von 1986 deuten, während eine spätere Szene eine glasklare Hommage an Stanley Kubricks „Shining“ darstellt. Die schmerzhafte Tragödie, die der Familie mit dem folgenden bösen Schrecken widerfahrt, ruft Erinnerungen an Mary Lamberts pechschwarze Stephen-King-Adaption „Friedhof der Kuscheltiere“ hervor und das Creature-Feature-Finale in bester „Das Ding aus einer anderen Welt“-Manier zeigt den groteskesten Endgegner seit sich Junggeselle Lionel in Peter Jacksons „Braindead“ buchstäblich aus dem untoten Mutterleib befreien musste.

Nach sehr positiven Testscreenings haben sich Warner Bros. entschieden, den einst für den Streamingdienst HBO Max produzierten „Evil Dead Rise“ doch in die Kinos zu bringen. Und genau dort gehört er auch hin.

Weil Kritiker und Zuschauer die bisherige Formel der zunehmend erfolgreicheren Filme lieben, wird von dieser nicht abgewichen. Stattdessen bedient sich Regisseur Chad Stahelski der anderen inoffiziellen Hollywood-Regel, die besagt, dass Sequels in jeder Hinsicht größer als ihre Vorgänger ein müssen. Das ist der Grund, weshalb Fortsetzungen heutzutage immer ausschweifendere Laufzeiten haben und in diesen Trend fügt sich John Wick: Kapitel 4 nahtlos ein. Über fast drei Stunden dezimiert John Wick wieder Horden meist gesichtsloser und austauschbarer Gegner, häufig mit präzisen Kopfschüssen in bester Egoshooter-Manier, aber auch mit Messern, Nunchakus und bloßen Fäusten. Auch ein Bleistift hat wieder einen Gastauftritt als Waffe, wird zur Abwechslung jedoch nicht von John Wick verwendet.

Weil Kritiker und Zuschauer die bisherige Formel der zunehmend erfolgreicheren Filme lieben, wird von dieser nicht abgewichen. Stattdessen bedient sich Regisseur Chad Stahelski der anderen inoffiziellen Hollywood-Regel, die besagt, dass Sequels in jeder Hinsicht größer als ihre Vorgänger ein müssen. Das ist der Grund, weshalb Fortsetzungen heutzutage immer ausschweifendere Laufzeiten haben und in diesen Trend fügt sich John Wick: Kapitel 4 nahtlos ein. Über fast drei Stunden dezimiert John Wick wieder Horden meist gesichtsloser und austauschbarer Gegner, häufig mit präzisen Kopfschüssen in bester Egoshooter-Manier, aber auch mit Messern, Nunchakus und bloßen Fäusten. Auch ein Bleistift hat wieder einen Gastauftritt als Waffe, wird zur Abwechslung jedoch nicht von John Wick verwendet. Neu ist der Einsatz fahrender Autos als Waffen, gegen die Gegner geworfen werden. Das sieht einerseits verdammt cool aus, andererseits hat der Zusammenstoß eines menschlichen Körpers mit einem schnell fahrenden Auto zumindest für größere Figuren des Films die Wirkung eines lästigen Mückenstichs oder bestenfalls eines gestoßenen Knöchels. Dasselbe gilt auch, wenn man mehrere Stockwerke tief stürzt und gegen einen Müllcontainer prallt oder eine sehr lange Steintreppe herunterpurzelt. Mit der realen Welt hat die Action von John Wick: Kapitel 4 längst nichts mehr zu tun. Ob in der japanischen Version des Continental-Hotels, in den dunklen Gassen von Paris oder zu Pferd mitten in der Wüste ist John Wick immer adrett mit einem maßgeschneiderten und maximal kugelsicheren Anzug bekleidet, auf den seine Gegner auch immer brav zielen, jedoch nie auf seinen Kopf. Überhaupt lässt die Treffsicherheit der vermeintlichen Superkiller sogar aus nächster Nähe zu wünschen übrig, wenn es dem Drehbuch gerade passt.

Neu ist der Einsatz fahrender Autos als Waffen, gegen die Gegner geworfen werden. Das sieht einerseits verdammt cool aus, andererseits hat der Zusammenstoß eines menschlichen Körpers mit einem schnell fahrenden Auto zumindest für größere Figuren des Films die Wirkung eines lästigen Mückenstichs oder bestenfalls eines gestoßenen Knöchels. Dasselbe gilt auch, wenn man mehrere Stockwerke tief stürzt und gegen einen Müllcontainer prallt oder eine sehr lange Steintreppe herunterpurzelt. Mit der realen Welt hat die Action von John Wick: Kapitel 4 längst nichts mehr zu tun. Ob in der japanischen Version des Continental-Hotels, in den dunklen Gassen von Paris oder zu Pferd mitten in der Wüste ist John Wick immer adrett mit einem maßgeschneiderten und maximal kugelsicheren Anzug bekleidet, auf den seine Gegner auch immer brav zielen, jedoch nie auf seinen Kopf. Überhaupt lässt die Treffsicherheit der vermeintlichen Superkiller sogar aus nächster Nähe zu wünschen übrig, wenn es dem Drehbuch gerade passt. Doch man geht nicht in John Wick, um bodenständige, realistische Action zu sehen. Man will virtuose Choreografie, stylische Inszenierung und immer wieder neue, kreative Wege, wie John Wick seine Widersacher erledigt und auch brenzligsten Situationen verletzt, aber lebend davonkommt. Kapitel 4 ist sehr darum bemüht, all das zu bieten und neue Maßstäbe der Reihe in puncto Action zu setzen. Gerade anfangs sind die Szenen wirklich atemberaubend. Doch in seinen epischen Ambitionen überstrapaziert der Film die Aufnahmefähigkeit der Zuschauer bei ausgedehnten Nonstop-Actionsequenzen und wenn John Wick dann seinem 80. Gegner in 15 Minuten mehrfach in den Kopf schießt, ist das irgendwann ermüdend und abstumpfend. Hatten die letzten Filme noch genau das richtige Maß an Over-the-Top-Action, treibt es das vierte Kapitel etwas zu weit, um auf Teufel komm raus ein Magnum Opus des Genres zu sein.

Doch man geht nicht in John Wick, um bodenständige, realistische Action zu sehen. Man will virtuose Choreografie, stylische Inszenierung und immer wieder neue, kreative Wege, wie John Wick seine Widersacher erledigt und auch brenzligsten Situationen verletzt, aber lebend davonkommt. Kapitel 4 ist sehr darum bemüht, all das zu bieten und neue Maßstäbe der Reihe in puncto Action zu setzen. Gerade anfangs sind die Szenen wirklich atemberaubend. Doch in seinen epischen Ambitionen überstrapaziert der Film die Aufnahmefähigkeit der Zuschauer bei ausgedehnten Nonstop-Actionsequenzen und wenn John Wick dann seinem 80. Gegner in 15 Minuten mehrfach in den Kopf schießt, ist das irgendwann ermüdend und abstumpfend. Hatten die letzten Filme noch genau das richtige Maß an Over-the-Top-Action, treibt es das vierte Kapitel etwas zu weit, um auf Teufel komm raus ein Magnum Opus des Genres zu sein. Es sind jedoch nicht nur die Actionszenen in John Wick: Kapitel 4, die bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch einige der neuen Charaktere, allen voran Donnie Yen als blinder Profikiller Caine, der von Bill Skarsgårds herrlich unangenehmem, arrogantem Antagonisten Marquis de Gramont mit einer Drohung gegen seine Tochter dazu erpresst wird, seinen alten Freund John zu jagen. Der Konflikt zwischen Wick und Caine ist einer der interessantesten Aspekte des Films, denn erstmals steht John nicht nur einem wirklich ebenbürtigen Gegner gegenüber, sondern auch jemandem, dessen Versagen tödliche Konsequenzen für eine unschuldige Person haben. Yen stiehlt in allen seinen Szenen mühelos die Show und beweist auch mit fast 60 Jahren, dass er vermutlich der größte Martial-Arts-Star seiner Generation ist. Der Film findet kreative Wege zu zeigen, wie Caine seine Sehbehinderung im Kampf ausgleichen oder sogar zum Vorteil nutzen kann, sodass man wirklich das Gefühl bekommt, dass John Wick diesmal einen würdigen Widersacher hat.

Es sind jedoch nicht nur die Actionszenen in John Wick: Kapitel 4, die bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch einige der neuen Charaktere, allen voran Donnie Yen als blinder Profikiller Caine, der von Bill Skarsgårds herrlich unangenehmem, arrogantem Antagonisten Marquis de Gramont mit einer Drohung gegen seine Tochter dazu erpresst wird, seinen alten Freund John zu jagen. Der Konflikt zwischen Wick und Caine ist einer der interessantesten Aspekte des Films, denn erstmals steht John nicht nur einem wirklich ebenbürtigen Gegner gegenüber, sondern auch jemandem, dessen Versagen tödliche Konsequenzen für eine unschuldige Person haben. Yen stiehlt in allen seinen Szenen mühelos die Show und beweist auch mit fast 60 Jahren, dass er vermutlich der größte Martial-Arts-Star seiner Generation ist. Der Film findet kreative Wege zu zeigen, wie Caine seine Sehbehinderung im Kampf ausgleichen oder sogar zum Vorteil nutzen kann, sodass man wirklich das Gefühl bekommt, dass John Wick diesmal einen würdigen Widersacher hat. Erwartet man von Donnie Yen als Genrekenner von vornherein einen starken Auftritt, überrascht inmitten des großen Ensembles ausgerechnet Newcomerin Rina Sawayama als Akira, Tochter des Managers (Hiroyuki Sanada) des Osaka Continental. In ihrer allerersten Filmrolle ist die Sängerin eine wahre Naturgewalt, die in Actionszenen sehr überzeugend ist, John Wick aber auch mit Verbitterung daran erinnert, welche gravierenden Konsequenzen seine Entscheidungen für seine wenigen Freunde und Verbündeten nach sich ziehen. Mit dieser Wahrheit wird John Wick wiederholt im Laufe des Films konfrontiert. Auf diese Weise rechnet Kapitel 4 mit den Ereignissen seiner Vorgänger ab und führt die bisherige zentrale Handlung der Reihe zu einem konsequenten, versöhnlichen Abschluss. Wüsste man nicht, dass John Wick 5 mehr oder weniger offiziell angekündigt wurde, könnte man Kapitel 4 auch als großes, versöhnliches Finale der Reihe betrachten, das Keanu Reeves als John Wick endgültig in das Pantheon der ganz großen Actionhelden erhebt.

Erwartet man von Donnie Yen als Genrekenner von vornherein einen starken Auftritt, überrascht inmitten des großen Ensembles ausgerechnet Newcomerin Rina Sawayama als Akira, Tochter des Managers (Hiroyuki Sanada) des Osaka Continental. In ihrer allerersten Filmrolle ist die Sängerin eine wahre Naturgewalt, die in Actionszenen sehr überzeugend ist, John Wick aber auch mit Verbitterung daran erinnert, welche gravierenden Konsequenzen seine Entscheidungen für seine wenigen Freunde und Verbündeten nach sich ziehen. Mit dieser Wahrheit wird John Wick wiederholt im Laufe des Films konfrontiert. Auf diese Weise rechnet Kapitel 4 mit den Ereignissen seiner Vorgänger ab und führt die bisherige zentrale Handlung der Reihe zu einem konsequenten, versöhnlichen Abschluss. Wüsste man nicht, dass John Wick 5 mehr oder weniger offiziell angekündigt wurde, könnte man Kapitel 4 auch als großes, versöhnliches Finale der Reihe betrachten, das Keanu Reeves als John Wick endgültig in das Pantheon der ganz großen Actionhelden erhebt.