The Possession of Hannah Grace, USA 2018 • 86 Min • Regie: Diederik Van Rooijen • Mit: Shay Mitchell, Kirby Johnson, Grey Damon, Stana Katic, Louis Herthum • FSK: ab 16 Jahren • Kinostart: 31.01.2019 • Deutsche Website

Handlung

Nach einem tragischen Zwischenfall auf der Arbeit, der sie in den Substanzmissbrauch getrieben und ihre Beziehung ruiniert hat, möchte die ehemalige Bostoner Polizistin Megan (Shay Mitchell) die Scherben ihres Lebens aufsammeln und es langsam wieder aufbauen. Dabei hilft ihr ihre Freundin und Sponsorin Lisa (Stana Katic), die ihr einen Job in der Nachtschicht am städtischen Leichenschauhaus verschafft. Dort soll sie Leichen entgegennehmen, ihre Merkmale katalogisieren und abfertigen. Ob das der beste Ort für einen Neuanfang nach einem tragischen Lebenseinschnitt und Depressionen ist? Megan ist jedenfalls fest entschlossen, die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen. Als jemand, der nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, scheint sie auch bestens geeignet zu sein, um sich von der morbiden Umgebung nicht einschüchtern zu lassen. Die Einlieferung der grausam zugerichteten Leiche einer jungen Frau (Kirby Johnson) macht es ihr aber nicht leicht. Technik streikt in ihrer Nähe, Wunden verschwinden plötzlich, und obwohl der Todeszeitpunkt bereits drei Monate zurückliegt, zeigt die Leiche keine Verwesungsmerkmale auf. Mit Hilfe ihres Ex-Freunds und Polizisten Andrew (Grey Damon) stellt Megan Nachforschungen an, und was sie herausfindet, stellt ihre rationale Weltsicht und ihre Überzeugungen auf den Prüfstand.

Kritik

The Possession of Hannah Grace beginnt dort, wo die meisten Filme aus dem Genre aufhören – mit einem Exorzismus. Es ist eine fiese Angelegenheit, die alle Merkmale einer filmischen Teufelsaustreibung pflichtbewusst durchgeht. Eine junge Frau liegt ans Bett gefesselt in einem in Dämmerlicht getauchten Schuppen. Sie ist schweißüberströmt, ihre Gelenke unnatürlich verdreht, ihr Gesicht zur Fratze verformt, ihre Zähne gelb und verfault. Eine dämonische Stimme spricht aus ihr und verhöhnt die beiden Priester, die um ihre Seele kämpfen. Sie scheinen den Kampf zu verlieren und einer der Priester bezahlt dafür einen blutigen Preis, der uns auch schnell klarmacht, dass wir hier keinen PG-13-Film sehen. Der verzweifelte Vater des Mädchens, gespielt von Louis Herthum aus "Westworld", sieht letztlich keinen anderen Ausweg, als seiner Tochter den Gnadentod zu gewähren, um sie aus ihrem Leid zu erlösen.

In den 45 Jahren seit Der Exorzist hat sich der Exorzismusfilm zu einem bewährten Horror-Subgenre mit etablierten Regeln und Verlaufsmustern entwickelt, das sich liebend gerne des "basierend auf einer wahren Geschichte"-Zusatzes bedient. Es ist fast immer eine junge Frau, die zunächst von schrecklichen Visionen geplagt wird, bis sie schließlich gänzlich einer übernatürlichen Macht verfällt und von einem oder mehreren mutigen Priestern, die ihr eigenes Leben riskieren (und manchmal opfern) mit Kruzifixen, Weihwasser und Bibel gerettet wird. Beim Versuch, im Besessenheitshorror neue Impulse zu setzen, verzichtet The Possession of Hannah Grace auf diesen Aufbau und beginnt mit dem altbewährten Ritual. Von einer überraschend derben Einlage abgesehen, ist die Szene nichts, was Genrefans nicht bereits in unzähligen Filmen gesehen haben, und dennoch erfüllt sie ihren Zweck. Der Auftakt ist intensiv, er rüttelt die Zuschauer wach und zieht sie in die Handlung hinein. Der Film macht schnell deutlich, wie gefährlich der Dämon ist, der Hannah Grace innewohnt.

Ein altbekannter Spruch besagt, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Wendet man ihn auf diesen Film an, dann sollte der Filmprojektor nach dieser Szene ausfallen, sodass man sich um einen potenziell ordentlichen Grusler betrogen fühlt. Denn leider erreicht der Streifen in seinen ersten fünf Minuten seinen Intensitäts- und Spannungshöhepunkt. Danach erwarten die Zuschauer jedoch weitere 75 Minuten von weitgehend uninspiriertem Horror von der Stange, der lange braucht, um wieder in Fahrt zu kommen.

Ein altbekannter Spruch besagt, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Wendet man ihn auf diesen Film an, dann sollte der Filmprojektor nach dieser Szene ausfallen, sodass man sich um einen potenziell ordentlichen Grusler betrogen fühlt. Denn leider erreicht der Streifen in seinen ersten fünf Minuten seinen Intensitäts- und Spannungshöhepunkt. Danach erwarten die Zuschauer jedoch weitere 75 Minuten von weitgehend uninspiriertem Horror von der Stange, der lange braucht, um wieder in Fahrt zu kommen.

Es ist ein wenig ironisch, dass das wirkungsvollste Element eines Films, der dem Genre einen neuen Twist verpassen möchte, ausgerechnet die klassische Exorzismusszene ist. Das liegt nicht daran, dass die spätere Ausgangssituation kein Potenzial hat. Dass Leichenhallen nachts ein sehr unheimliches Setting sind, haben ja schon Ole Borendals Nightwatch – Nachtwache und dessen Remake Freeze – Alptraum Nachtwache gezeigt. Mit seinen weitläufigen Korridoren, unzuverlässiger automatischer Beleuchtung, die in unpassendsten Momenten aus- und wieder angeht (in Kruzifixform, wie subtil!) und einem steril-kühlen Ambiente bietet der Krankenhaus-Koloss einen angemessen Schauplatz für einen Horrorfilm, der diesen jedoch nicht gut zu nutzen weiß. Ganz neu ist die Filmidee auch nicht. The Autopsy of Jane Doe hat erst vor zwei Jahren Brian Cox und Emile Hirsch als Vater-Sohn-Rechtsmediziner-Duo mit einer mysteriösen und gefährlichen Leiche zusammengebracht. Das Kammerspiel war all das, was The Possession of Hannah Grace nicht ist: spannend, atmosphärisch, toll gespielt und zuweilen richtig gruselig.

Nach dem flotten Prolog nimmt sich der Film reichlich (und ich meine, reichlich) Zeit, um wieder zur Sache zu kommen. Wir lernen Shay Mitchells Protagonistin kennen, folgen ihrem monotonen Alltag in der Leichenhalle, erfahren stückweise ihre Vergangenheit. Charaktere in Horrorfilmen ausgiebig kennenzulernen, damit man später mit ihnen mitfiebert, ist durchaus eine Tugend. "Pretty Little Liars"-Star Mitchell ist eine passable Darstellerin in der Rolle, doch jegliche ernsthafte Charakterentwicklung bleibt auf der Strecke. Allein die Information, dass ihr früherer Fehler ihrem Partner das Leben gekostet hat und sie danach drogensüchtig geworden ist, macht noch keine interessante Figur aus. Eine ehemalige Polizistin kauft man ihr darüber hinaus auch nicht ab. Keine anderen Figuren sind der Rede wert. Weshalb überhaupt die durchaus bekannte "Castle"-Darstellerin Stana Katic in einer so undankbaren Rolle wie hier besetzt wurde, bleibt wohl ein größeres Geheimnis als das Mysterium um Hannah Grace.

Nach dem flotten Prolog nimmt sich der Film reichlich (und ich meine, reichlich) Zeit, um wieder zur Sache zu kommen. Wir lernen Shay Mitchells Protagonistin kennen, folgen ihrem monotonen Alltag in der Leichenhalle, erfahren stückweise ihre Vergangenheit. Charaktere in Horrorfilmen ausgiebig kennenzulernen, damit man später mit ihnen mitfiebert, ist durchaus eine Tugend. "Pretty Little Liars"-Star Mitchell ist eine passable Darstellerin in der Rolle, doch jegliche ernsthafte Charakterentwicklung bleibt auf der Strecke. Allein die Information, dass ihr früherer Fehler ihrem Partner das Leben gekostet hat und sie danach drogensüchtig geworden ist, macht noch keine interessante Figur aus. Eine ehemalige Polizistin kauft man ihr darüber hinaus auch nicht ab. Keine anderen Figuren sind der Rede wert. Weshalb überhaupt die durchaus bekannte "Castle"-Darstellerin Stana Katic in einer so undankbaren Rolle wie hier besetzt wurde, bleibt wohl ein größeres Geheimnis als das Mysterium um Hannah Grace.

Hoffnung auf Besserung kommt auf, als die besagte Hannah beginnt, ihr Unwesen zu treiben. In der letzten halben Stunde kann der Film dann einen letzten Trumpf ausspielen – sein fieses Sound-Design. Für alle Zuschauer, die es als unangenehm empfinden, wenn jemand in ihrer Nähe mit den Fingern knackt, wird dieser der reine Horror sein. Trotz der expliziten Anfangssequenz hält sich der Film im späteren Verlauf nämlich zurück und lässt die Zuschauer das Knacken und Knirschen von Hannahs Gliedmaßen sowie ihrer unglückseligen Opfer aus dem Off hören. Die ersten Male ist das sehr effektiv und geht unter die Haut, verliert jedoch schnell an Wirkung, sobald es klar wird, dass es auch der einzige gute Trick ist, den der Film draufhat. Den Rest machen wenige müde Jump Scares und eine ständig aufgehende Tür des Leichenkühlschranks aus.

Hoffnung auf Besserung kommt auf, als die besagte Hannah beginnt, ihr Unwesen zu treiben. In der letzten halben Stunde kann der Film dann einen letzten Trumpf ausspielen – sein fieses Sound-Design. Für alle Zuschauer, die es als unangenehm empfinden, wenn jemand in ihrer Nähe mit den Fingern knackt, wird dieser der reine Horror sein. Trotz der expliziten Anfangssequenz hält sich der Film im späteren Verlauf nämlich zurück und lässt die Zuschauer das Knacken und Knirschen von Hannahs Gliedmaßen sowie ihrer unglückseligen Opfer aus dem Off hören. Die ersten Male ist das sehr effektiv und geht unter die Haut, verliert jedoch schnell an Wirkung, sobald es klar wird, dass es auch der einzige gute Trick ist, den der Film draufhat. Den Rest machen wenige müde Jump Scares und eine ständig aufgehende Tür des Leichenkühlschranks aus.

Dass alles, was in dem Film geschieht, vorhersehbar ist, ist nicht sein größter Makel. Nicht jeder Horrorfilm muss das Rad neu erfinden. Es kommt auf die Umsetzung an und diese ist in Diederik Van Rooijens Hollywooddebüt dürftig. Dabei schießt er sich häufig selbst ins Knie. Weshalb man eine begabte Tänzerin und Verrenkungskünstlerin wie Kirby Johnson als monströse Hannah engagiert, dann aber die meisten ihrer Szenen in völlige Dunkelheit taucht, sodass ihre Talente gar nicht erst zur Geltung kommen können, ist mir ein Rätsel. Der Ansatz, dass das, was man nicht sieht, häufig furchterregender ist, als das, was man sieht, wurde hier grundsätzlich missverstanden. Wenn man immer wieder kaum erkennen kann, was auf der Leinwand überhaupt geschieht, ist das nicht gruselig, sondern einfach nur frustrierend. So wie dieser gesamte Film.

Dass alles, was in dem Film geschieht, vorhersehbar ist, ist nicht sein größter Makel. Nicht jeder Horrorfilm muss das Rad neu erfinden. Es kommt auf die Umsetzung an und diese ist in Diederik Van Rooijens Hollywooddebüt dürftig. Dabei schießt er sich häufig selbst ins Knie. Weshalb man eine begabte Tänzerin und Verrenkungskünstlerin wie Kirby Johnson als monströse Hannah engagiert, dann aber die meisten ihrer Szenen in völlige Dunkelheit taucht, sodass ihre Talente gar nicht erst zur Geltung kommen können, ist mir ein Rätsel. Der Ansatz, dass das, was man nicht sieht, häufig furchterregender ist, als das, was man sieht, wurde hier grundsätzlich missverstanden. Wenn man immer wieder kaum erkennen kann, was auf der Leinwand überhaupt geschieht, ist das nicht gruselig, sondern einfach nur frustrierend. So wie dieser gesamte Film.

Fazit

The Possession of Hannah Grace versucht dem ausgelutschten Besessenheitshorror einen frischen Anstrich zu verpassen, doch er macht letztlich wenig Neues und das selten gut.

Trailer

Box-Office USA: Spider-Man top, Mortal Engines ein Riesenflop und Creed II erreicht einen Meilenstein

Links: Spider-Man:. A New Universe © 2018 Sony Pictures

Mitte: Mortal Engines – Krieg der Städte © 2018 Universal Pictures

Rechts: Creed II – Rocky’s Legacy © 2018 Warner Bros. Pictures

Quelle: Boxofficemojo

Nach dem umsatzschwächsten Wochenende des Jahres verhalfen drei Neustarts den US-Kinocharts wieder zum Aufschwung, wobei nur zwei von ihnen einen guten Eindruck hinterlassen haben. Insgesamt erwirtschafteten die Top-12-Filme $106,1 Mio – 36% mehr als vor einer Woche, jedoch 61% weniger als am selben Wochenende vor einem Jahr, als Star Wars – Die letzten Jedi auf Platz 1 eröffnete.

Mit dem erfolgreichen Start von Spider-Man: A New Universe gehörte zum 13. Mal dieses Jahr die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts einer Marvel-Verfilmung. Außerdem gehört damit der erste Platz der Charts zum fünften Mal in sechs Wochen einem Animationsfilm, nachdem zuvor schon Der Grinch und Chaos im Netz die Pole Position belegten. Der erste animierte Spider-Man-Kinofilm spielte in seinen ersten drei Tagen $35,4 Mio von 3813 Kinos ein und erreichte einen Schnitt von $9284 pro Spielstätte. Damit gelang dem Streifen das beste Startwochenende für einen Animationsfilm im Dezember. Zwar liegt der Start natürlich deutlich hinter den Startwochenenden aller bisherigen Spider-Man-Filme, mit nur $90 Mio Produktionskosten ist es aber auch der kostengünstigste Film über den Spinnenmann aus New York.

A New Universe profitierte stark von schwärmenden Kritiken (die besten, die ein Spider-Man-Film je erhalten hat) und machte durch seinen ungewöhnlichen Look auf sich aufmerksam. Den Zuschauern scheint der Film sehr zu gefallen. Sie vergaben ihm im Schnitt den seltenen "A+"-CinemaScore (äquivalent einer "1+"). Kein anderer Spider-Man-Film erreichte eine so hohe Zuschauerwertung. Die Mundpropaganda sollte also sehr positiv sein. Der Film spricht ein eher jüngeres Publikum an – etwa 59% der Zuschauer am Wochenende in den USA und in Kanada waren jünger als 25. Der nächste große Animationsfilm, The LEGO Movie 2, kommt erst im Februar in die Kinos. Bis dahin hat Spider-Man: A New Universe freie Bahn und könnte $120-140 Mio in Nordamerika einspielen, was definitiv als Erfolg für das riskante Projekt zu verbuchen ist.

Platz 2 der Wochenendcharts ging an Clint Eastwoods Leinwand-Comeback The Mule. Die erste Regiearbeit des Altmeisters seit Gran Torino, in der er auch selbst mitspielt, nahm zum Start $17,2 Mio von 2588 Kinos ein. Das bedeutete einen Schnitt von $6650 pro Lichtspielhaus. Es war der drittbeste breite Start für einen Film mit Eastwood in der Hauptrolle nach Gran Torino ($29,5 Mio) und Space Cowboys ($18,1 Mio). Wie erwartet, gehörten die Zuschauer des Films eher der älteren Generation an. Knapp 78% waren älter als 35. Dass Eastwoods Film mit einem recht spät veröffentlichten Trailer und ohne intensives Marketing trotzdem einen recht erfolgreichen Start geschafft hat, spricht für die anhaltende Starpower der Hollywood-Legende. The Mule könnte der letzte Filmauftritt von Eastwood sein, und das wollen sich viele nicht entgehen lassen. Die Zuschauerreaktionen scheinen auch sehr positiv zu sein. Bei der CinemaScore-Umfrage erreichte der Film eine "A-"-Wertung (äquivalent einer "1-"). Zwar ist der Film nicht ganz so gut angekommen wie Gran Torino, doch es gibt ganz offensichtlich immer noch ein breites Publikum, das an Eastwoods Filmen interessiert ist.

Wie die meisten Filme mit einem älteren Zielpublikum wird auch The Mule vermutlich eine lange Laufzeit in den Kinos haben. Ältere Kinogänger strömen in der Regel nicht zwingend am Startwochenende in die Kinos, was für gutes Durchhaltevermögen der entsprechenden Filme an den Kinokassen sorgt. Als Kontrastprogramm zu Blockbustern wie Bumblebee und Aquaman wird The Mule in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren gut laufen und am Ende $65-80 Mio in den USA und in Kanada erreichen. Bei einem Budget von $50 Mio wäre das ein solides Ergebnis.

Der Grinch fiel lediglich um einen Platz auf Rang 3 und baute dabei nur 23% ab. An seinem sechsten Wochenende spielte die Verfilmung des Kinderbuchklassikers weitere $11,6 Mio ein und brachte ihr vorläufiges Gesamteinspiel auf tolle $239,3 Mio. Insbesondere im Vergleich zum $75-Mio-Budget des Films sieht das Einspielergebnis fantastisch aus. Aktuell liegt der Film 3% vor der Realversion mit Jim Carrey und wird diesen Vorsprung in den nächsten Wochen weiter ausbauen. Nach Weihnachten wird Der Grinch vermutlich recht schnell aus den Charts verschwinden, doch bis dahin erwarten den Streifen noch sehr gute Zahlen. Insgesamt wird Der Grinch $275-285 Mio in Nordamerika erreichen und sich einen Platz in der Jahres-Top-10 sichern. Für Universals Animationsstudio Illumination ist Der Grinch ein weiterer Triumph. Acht der neun Illumination-Produktionen erreichten bislang mehr als $200 Mio in den USA und in Kanada.

Chaos im Netz, das in Deutschland seltsam betitelte Sequel zu Ralph reichts, sank an seinem vierten Wochenende um 41% und drei Plätze auf jeweils $9,6 Mio und Rang 4 der Charts. Nach 26 Tagen steht das Einspiel des Films bei $154,5 Mio – 3% mehr als sein Vorgänger im selben Zeitraum. In der Weihnachtszeit wird der Film sehr gut laufen und ohne Animationskonkurrenz bis Februar könnte er knapp $200 Mio erreichen, bevor er die Kinos verlässt.

Platz 5 ging an die Peter-Jackson-Produktion Mortal Engines – Krieg der Städte. Mit knapp $100 Mio Produktionsbudget (Marketingkosten exklusive) ist Mortal Engines der teuerste unter den Neustarts gewesen und zugleich der umsatzschwächste am ersten Wochenende. In der Kritik zerrissen, spielte das Sci-Fi-Abenteuerepos magere $7,5 Mio von 3103 Kinos ein (im Schnitt $2417 pro Kino), und das sogar trotz IMAX-Einsatz und 3D-Bonus. Der Film ist ein gigantischer Flop, der nicht mehr als $18-20 Mio in den USA einspielen wird. Eine Adaption der verbleibenden drei Romane der Reihe ist ausgeschlossen.

Auf Seite 2 verraten wir Euch, welche neuen Box-Office-Meilensteine Phantastische Tierwesen – Grindelwalds Verbrechen und Creed II erreicht haben, und wie gut Once Upon a Deadpool angelaufen ist.

Box-Office USA: Halloween startet phänomenal

© 2018 Universal Pictures

Quelle: Boxofficemojo

Fünf Jahre lang hielt Gravity den Rekord des umsatzstärksten Startwochenendes im Oktober in Nordamerika. Dieses Jahr haben gleich zwei Filme dessen Startwochenende deutlich übertroffen. Während in Deutschland das Kinogeschäft dieses Jahr wirklich schleppend ist, können sich Kinobetreiber in den USA und in Kanada nicht über leere Säle beklagen. Vergangenes Wochenende nahmen die Top-12-Filme zusammengerechnet $158,8 Mio in den USA und in Kanada ein, 24% mehr als in der Vorwoche und beeindruckende 94% mehr als am gleichen Wochenende vor einem Jahr, als Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween die Charts anführte.

Kinogänger haben Michael Myers ganz offensichtlich sehr vermisst. Der erste Halloween-Film seit neun Jahren übertraf am Startwochenende die kühnsten Erwartungen. In 3928 Kinos spielte der Slasher phänomenale $76,2 Mio ein und erzielte einen Schnitt von $19405 pro Kino. Lässt man Inflation außer Acht, hat Halloween in den ersten drei Tagen bereits mehr eingespielt als jeder vorige Halloween-Film während seiner gesamten Laufzeit. Rob Zombies vor elf Jahren veröffentlichtes Remake war bislang der einspielstärkste Teil der Reihe in den USA mit $58,2 Mio, gefolgt von Halloween H20 mit $55 Mio. Sogar inflationsbereinigt haben nur vier der anderen zehn Halloween-Filme insgesamt mehr eingenommen als der neue zum Start. Die inflationsbereinigte Liste führt Carpenters Originalfilm mit $183,6 Mio an und es ist durchaus denkbar, dass der neue Streifen auch diesen hinter sich lassen wird.

David Gordon Greens Halloween, ein direktes Sequel zu John Carpenters erstem Film, der alle Nachfolger ignoriert, verfehlte nur knapp den Oktober-Startrekord, der zwei Wochen zuvor von Venom mit $80,3 Mio aufgestellt worden ist. Dennoch gehört Halloween der erfolgreichste Oktober-Starttag aller Zeiten mit $33,1 Mio. Den Ausschlag für Venoms Triumph gab sein Sonntagseinspiel.

Der gigantische Start von Halloween ist jedoch deutlich beeindruckender. Schließlich kostete der Film lediglich $10 Mio und ist jetzt schon profitabel für das Produktionsstudio Blumhouse. Außerdem darf man nicht vergessen, dass es der insgesamt 11. Film aus einem 40 Jahre alten Horror-Franchise ist, das in der Zwischenzeit nicht gerade nur Meisterwerke herausgebracht hat. Dass der neue Halloween so unglaublich gut gestartet ist, spricht dafür, dass Michael Myers eine echte kulturelle Ikone geworden ist, aber auch dafür, dass Oktober die beste Zeit ist, um einen Halloween-Film in die Kinos zu bringen. So offensichtlich das auch erscheint, so haben Studios das offenbar lange nicht begriffen. Halloween 5 war der letzte Halloween-Film, der tatsächlich im Oktober angelaufen ist. Die viel beworbene Beteiligung von John Carpenter, die Rückkehr von Jamie Lee Curtis und das 40. Jubiläum des ersten Films taten ihr Übriges.

Halloween gelang darüber hinaus das beste Startwochenende für einen Horrorfilm dieses Jahr, noch vor The Nun ($53,8 Mio) und A Quiet Place ($50,2 Mio) sowie der zweitbeste Start eines Horrorfilms mit R-Rating (nur hinter Es). Die Mundpropaganda ist gerade für einen Horrorfilm wirklich sehr positiv. Die Zuschauerwertung CinemaScore betrug am Startwochenende "B+" (äquivalent einer "2+"). Erwartungsgemäß waren die Zuschauer überwiegend älter (59% über 25). Die besten Tage stehen Halloween noch bevor, da der namensgebende Feiertag erst kommende Woche stattfindet. Bis dahin sollte der Film weiterhin an US-Kinokassen abräumen. Auch wenn er danach abstürzt, wird er insgesamt mindestens $170-190 Mio in die nordamerikanischen Kinokassen spülen. Sogar eine kleine Chance auf $200 Mio hat der Film. Eins ist sicher: wir werden keine weiteren neun Jahren auf einen neuen Halloween-Streifen warten müssen!

Auf Platz 2 hielt sich zum dritten Mal in Folge Bradley Coopers Regiedebüt A Star is Born. Das Musikdrama mit Cooper und Lady Gaga hat weitere $19,1 Mio eingespielt und gab lediglich um 33% gegenüber der Vorwoche nach. Insgesamt hat der Film nach 17 Tagen $126,1 Mio in den USA und in Kanada eingenommen, was für das Genre großartig ist, erst recht mit einem R-Rating.

Mit Bohemian Rhapsody wird der Film in zwei Wochen erste direkte Konkurrenz seit seinem Start bekommen, doch Oscar-Hype wird A Star is Born vermutlich noch bis ins nächste Jahr begleiten und für geringe Rückgänge sorgen. Aktuell sieht es für den Film nach einem Gesamteinspiel in Höhe von $175-185 Mio aus. Jedoch sind auch $200 Mio nicht auszuschließen, falls der Film bei den Oscars wirklich punkten kann. Für Bradley Cooper ist A Star is Born bereits der neunte Film mit mehr als $100 Mio Einspiel in Nordamerika (von den Marvel-Filmen, in denen er Rocket Raccoon spricht, mal abgesehen).

Auf Platz 3 sank der Sieger der letzten zwei Wochen, Venom. Die Comicverfilmung nahm $18 Mio von Freitag bis Sonntag ein und baute 48,5% gegenüber dem vorigen Wochenende ab. Nach 17 Tagen steht der Film bei $171,1 Mio in Nordamerika und steuert zielsicher auf die $200-Mio-Marke zu. Insbesondere angesichts der zum Teil vernichtenden Kritiken ist die Box-Office-Performance des Films bemerkenswert. Weltweit hat die $100-Mio-Produktion bereits etwa $460 Mio eingenommen und wird sehr bald die halbe Milliarde knacken. In Nordamerika kommt erst mit Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen echte Blockbuster-Konkurrenz auf ihn zu, sodass Venom insgesamt $205-210 Mio einnehmen dürfte, bevor er die Kinos verlässt.

Auf Seite 2 verraten wir Euch unter anderem, wie potenzielle Oscarkandidaten The Hate U Give und Aufbruch zum Mond laufen.

"Marvel’s Daredevil" Staffel 3: Unsere Kritik zu Folgen 1-6

Marvel’s Daredevil, USA 2018 • Laufzeit: 13 Folgen à 48-55 Min • Regie: Lukas Ettlin, Alex Garcia Lopez, Julian Holmes, Toa Fraser, u. a. • Mit: Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Wilson Bethel, Denorah Ann Woll, Elden Henson, Jay Ali, Joanne Whalley • Anbieter: Netflix • Veröffentlichungstermin: 19.10.2018

Diese Rezension basiert auf den ersten sechs Folgen der 3. "Daredevil"-Staffel und enthält leichte Spoiler!

Man sagt häufig, ein Held bzw. eine Geschichte seien nur so gut, wie ihr Antagonist. Dass es nicht pauschal zutrifft, merkt man zum Glück am Marvel Cinematic Universe, das bereits zahlreiche wirklich gute Filme hervorgebracht hat, in denen interessante und komplexe Bösewichte dennoch rar gesät waren. Es funktioniert also auch ohne, solange coole Helden und eine gelungene Inszenierung den Mangel eines mehrdimensionalen Gegners kompensieren. Ergibt sich jedoch die glückliche Fügung, dass ein überzeugender Held auf einen interessanten Schurken trifft, hat man den Jackpot geknackt. Noch mehr als die Filme betrifft das Marvels Netflix-Serien. Es ist eben deutlich schwieriger, die Geschichte 13 Folgen lang alleine vom Protagonisten vorantreiben zu lassen, wenn der Bösewicht lahm ist. So gut wie Jessica Jones, Daredevil oder Luke Cage auch angelegt sind (lassen wir mal Iron Fist unerwähnt bleiben), erst im Zusammenspiel mit einem würdigen Widersacher blühen sie wirklich zur Hochform auf. Es ist kein Zufall, dass die bislang besten Serienstaffeln aus dem Marvel/Netflix-Serienuniversum – die ersten Seasons von "Daredevil" und "Jessica Jones" – zugleich auch diejenigen mit den besten Gegnern sind. Die zweite "Daredevil"-Staffel war immer noch sehr solide, funktionierte aber am besten in der ersten Hälfte, als der Titelheld es noch mit dem Punisher zu tun hatte. Wie bei Vincent D’Onofrios Wilson Fisk, waren es der Kontrast und die Ähnlichkeiten zwischen den beiden, die als Motor der Geschichte dienten. Als dann die Hands Ninjas übernommen haben, war die Staffel weiterhin unterhaltsam, verlor jedoch den besonderen Reiz. D’Onofrios kurzer Auftritt in der zweiten Season machte erst recht deutlich, wie sehr er der Serie fehlte.

Seine Vollzeit-Rückkehr als Fisk ist daher das Beste, was der dritten "Daredevil"-Staffel passieren konnte. Er ist nicht der einzige Grund, weshalb die ersten sechs zur Vorabsichtung bereitgestellten Folgen einen sehr gelungenen, vor Potenzial triefenden Auftakt zur neuen Staffel bilden, doch er trägt erheblich dazu bei.

Doch unsere Geschichte beginnt zunächst mit einem kaputten Helden. Obwohl beim Kampf unter Midland Circle ein ganzes Gebäude auf ihn herabgestürzt ist, hat Matt Murdock alias Daredevil (Charlie Cox) überlebt, wenn auch schwer lädiert. Nachdem er aus einem Abwasserrohr gespült wurde, schafft er es gerade noch aus letzter Kraft, nach Pater Lantom (Peter McRobbie) zu rufen, der ihn ins Waisenhaus bringt, in dem Matt aufgewachsen ist. Dort wird er von den Nonnen, vor allem von der resoluten Schwester Maggie (Joanne Wahlley), über Wochen gesund gepflegt. Doch auch nachdem Matt endlich über den Berg ist, ist er ein gebrochener Mann. Die Verletzungen beeinträchtigen seine sonst außerordentlich geschärften Geruchs- und Gehörsinne, womit er zunächst das verliert, was ihn als Superhelden ausmacht. Doch Matts Wunden sind nicht nur äußerlich. Völlig desillusioniert und verbittert, hat er seinen Glauben verloren, die eine Sache, die ihm Kraft verliehen und auf den rechten Pfad geleitet hat. Ohne Glauben an Gott oder Gerechtigkeit in der Welt, ist er bereit, Matt Murdock, den Anwalt, hinter sich zu lassen, und sein Schicksal als Daredevil anzunehmen, auch wenn es ihn umbringt.

Doch unsere Geschichte beginnt zunächst mit einem kaputten Helden. Obwohl beim Kampf unter Midland Circle ein ganzes Gebäude auf ihn herabgestürzt ist, hat Matt Murdock alias Daredevil (Charlie Cox) überlebt, wenn auch schwer lädiert. Nachdem er aus einem Abwasserrohr gespült wurde, schafft er es gerade noch aus letzter Kraft, nach Pater Lantom (Peter McRobbie) zu rufen, der ihn ins Waisenhaus bringt, in dem Matt aufgewachsen ist. Dort wird er von den Nonnen, vor allem von der resoluten Schwester Maggie (Joanne Wahlley), über Wochen gesund gepflegt. Doch auch nachdem Matt endlich über den Berg ist, ist er ein gebrochener Mann. Die Verletzungen beeinträchtigen seine sonst außerordentlich geschärften Geruchs- und Gehörsinne, womit er zunächst das verliert, was ihn als Superhelden ausmacht. Doch Matts Wunden sind nicht nur äußerlich. Völlig desillusioniert und verbittert, hat er seinen Glauben verloren, die eine Sache, die ihm Kraft verliehen und auf den rechten Pfad geleitet hat. Ohne Glauben an Gott oder Gerechtigkeit in der Welt, ist er bereit, Matt Murdock, den Anwalt, hinter sich zu lassen, und sein Schicksal als Daredevil anzunehmen, auch wenn es ihn umbringt.

Die Zuschauer haben Matt Murdock schon häufig leiden sehen. Als Katholik sind Selbstzweifel und innere Zerrissenheit ein inhärenter Teil seiner Identität und keiner der Defenders wurde in Kämpfen so häufig und so heftig verletzt wie er. Ohne spezielle Superkräfte oder eine militärische Ausbildung ist er der menschlichste der Marvel-Helden bei Netflix. Zu Beginn der dritten Staffel ist Matt körperlich wie psychisch jedoch an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Es ist wirklich erfrischend zu sehen, dass Matts Nahtoderfahrung nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Zu häufig erleiden Helden schwere Verletzungen, nur um sich eine Folge später quickfidel ins Kampfgetümmel zu stürzen. Natürlich kann eine Serie wie "Daredevil" ihren Helden nicht eine ganze Staffel lang auskurieren lassen, doch er schlüpft auch nicht direkt zurück in sein Daredevil-Kostüm und vermöbelt wieder Kriminelle. Nicht dass er keinen Drang dazu verspüren würde, doch bei seinem ersten Einsatz stößt er schnell an seine neuen Grenzen.

Die Zuschauer haben Matt Murdock schon häufig leiden sehen. Als Katholik sind Selbstzweifel und innere Zerrissenheit ein inhärenter Teil seiner Identität und keiner der Defenders wurde in Kämpfen so häufig und so heftig verletzt wie er. Ohne spezielle Superkräfte oder eine militärische Ausbildung ist er der menschlichste der Marvel-Helden bei Netflix. Zu Beginn der dritten Staffel ist Matt körperlich wie psychisch jedoch an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Es ist wirklich erfrischend zu sehen, dass Matts Nahtoderfahrung nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Zu häufig erleiden Helden schwere Verletzungen, nur um sich eine Folge später quickfidel ins Kampfgetümmel zu stürzen. Natürlich kann eine Serie wie "Daredevil" ihren Helden nicht eine ganze Staffel lang auskurieren lassen, doch er schlüpft auch nicht direkt zurück in sein Daredevil-Kostüm und vermöbelt wieder Kriminelle. Nicht dass er keinen Drang dazu verspüren würde, doch bei seinem ersten Einsatz stößt er schnell an seine neuen Grenzen.

Hauptdarsteller Charlie Cox spielt sich als Matt die Seele aus dem Leib. Gerade körperlich ist die Performance beachtenswert. In jedem Schritt und jeder Bewegung merkt man ihm die Schmerzen und den Verlust der Supersinne, die ihn zuvor ausgemacht haben, an. Bei einer gewissen Szene mit einer Nasendusche musste ich sogar kurz zusammenzucken. Etwas schwieriger gestaltet sich die neue pessimistisch-fatalistische Einstellung der Figur. Cox verkauft alles, was das Drehbuch von ihm verlangt, sehr glaubwürdig, doch wenn man etwas Abstand nimmt, wirkt der ultradüstere Wandel etwas zu drastisch und überzogen. Ist es der erneute Verlust von Elektra, der ihn so verbittert gemacht hat, oder die Tatsache, dass er wieder fast ums Leben gekommen ist? Das wird nie zufriedenstellend erklärt. Foggy (Elden Henson) sinniert nach seiner ersten, nicht gerade angenehmen Begegnung mit Matt, dass ein Teil von ihm unter Midland Circle gestorben sei. Das hat man als Zuschauer zu akzeptieren. Zum Glück macht es Charlie Cox einem nicht schwer und die Serie scheut sich auch nicht davor, Matt durchaus unsympathisch zu zeigen, denn wie er nach seiner Rückkehr mit seinen Freunden umgeht, ist trotz vermutlich bester Absichten eher fragwürdig. Doch es funktioniert innerhalb der Geschichte. Ein Held muss nicht immer sympathisch sein, solange er interessant ist. Danny Rand/Iron Fist ist ein Beispiel dafür, wenn man weder noch ist. Ohne seinen Glauben scheint Matt nur einen schlechten Tag davon entfernt zu sein, zum Punisher zu werden. Es fällt ihm sichtlich immer schwerer, seinen dunklen Impulsen nachzugeben.

Diese Impulse hat Wilson Fisk am Ende der ersten Staffel in seiner großartigen "Guter Samariter"-Rede bereits akzeptiert und zu Beginn der dritten Staffel verbüßt er weiterhin seine Haftstrafe. Auch mit diesem Schicksal scheint er sich abgefunden zu haben. Als er jedoch davon unterrichtet wird, dass das FBI auch gegen seine Verlobte Vanessa wegen Mittäterschaft vorzugehen plant, erklärt er sich bereit, zu kooperieren und seine Kontakte in der kriminellen Unterwelt ans Messer zu liefern. Im Gegenzug verlangt er komplette Immunität für Vanessa. Eingefädelt wird der Deal durch den ehrgeizigen, jedoch in schweren finanziellen Nöten steckenden und um die Beförderung ringenden FBI-Agenten Nadeem (Jay Ali). Fisk hält sein Wort, doch sein Ruf als Spitzel macht ihn natürlich auch zur Zielscheibe anderer Insassen. Damit seine unerschöpfliche Quelle nicht versiegt, erwirkt Nadeem gegen großen Widerstand Fisks Transfer vom Gefängnis in eine luxuriöse Hotel-Suite, was natürlich zum öffentlichen Aufschrei führt und sowohl Matt als auch Karen (Deborah Ann Woll) und Foggy ordentlich durchrüttelt. Alle drei setzen sich unabhängig voneinander das Ziel, Fisk mit allen Mitteln zurück ins Gefängnis zu bringen. Doch der Meister der Manipulation zieht schon längst die Strippen in einem großen Plan, der nicht nur Vanessa beschützen, sondern auch Matt Murdock vernichten soll. Nach und nach wickelt er seine Mitmenschen durch beispiellose Kooperation und höflich-verständnisvollen Umgang um den Finger.

Diese Impulse hat Wilson Fisk am Ende der ersten Staffel in seiner großartigen "Guter Samariter"-Rede bereits akzeptiert und zu Beginn der dritten Staffel verbüßt er weiterhin seine Haftstrafe. Auch mit diesem Schicksal scheint er sich abgefunden zu haben. Als er jedoch davon unterrichtet wird, dass das FBI auch gegen seine Verlobte Vanessa wegen Mittäterschaft vorzugehen plant, erklärt er sich bereit, zu kooperieren und seine Kontakte in der kriminellen Unterwelt ans Messer zu liefern. Im Gegenzug verlangt er komplette Immunität für Vanessa. Eingefädelt wird der Deal durch den ehrgeizigen, jedoch in schweren finanziellen Nöten steckenden und um die Beförderung ringenden FBI-Agenten Nadeem (Jay Ali). Fisk hält sein Wort, doch sein Ruf als Spitzel macht ihn natürlich auch zur Zielscheibe anderer Insassen. Damit seine unerschöpfliche Quelle nicht versiegt, erwirkt Nadeem gegen großen Widerstand Fisks Transfer vom Gefängnis in eine luxuriöse Hotel-Suite, was natürlich zum öffentlichen Aufschrei führt und sowohl Matt als auch Karen (Deborah Ann Woll) und Foggy ordentlich durchrüttelt. Alle drei setzen sich unabhängig voneinander das Ziel, Fisk mit allen Mitteln zurück ins Gefängnis zu bringen. Doch der Meister der Manipulation zieht schon längst die Strippen in einem großen Plan, der nicht nur Vanessa beschützen, sondern auch Matt Murdock vernichten soll. Nach und nach wickelt er seine Mitmenschen durch beispiellose Kooperation und höflich-verständnisvollen Umgang um den Finger.

Es ist wichtig, Ziele im Leben zu haben. So ist es ausgerechnet die Rückkehr von Wilson Fisk in die Öffentlichkeit, die Matt wieder Antrieb verleiht. Das bringt ihn zumindest sporadisch mit seinen alten Freunden Foggy und Karen zusammen, wobei gerade letztere nie die Hoffnung verloren hat, ihn wiederzusehen, sich die Reunion jedoch ganz anders vorgestellt hat.

Es ist wichtig, Ziele im Leben zu haben. So ist es ausgerechnet die Rückkehr von Wilson Fisk in die Öffentlichkeit, die Matt wieder Antrieb verleiht. Das bringt ihn zumindest sporadisch mit seinen alten Freunden Foggy und Karen zusammen, wobei gerade letztere nie die Hoffnung verloren hat, ihn wiederzusehen, sich die Reunion jedoch ganz anders vorgestellt hat.

Die Dynamik zwischen Matt und Fisk zeigt wieder Potenzial, wobei sich diese in den ersten Folgen größtenteils in Matts Kopf abspielt, was wirklich einfallsreich umgesetzt ist. Das Schicksal hat die beiden zusammengebracht und ähnlich wie Batman und den Joker verbunden. Das Zusammenspiel ist etwas simpler geworden als in der ersten Staffel, in der beide mit dem Vorhaben begonnen haben, ihr Viertel zu einem besseren Ort zu machen und jeweils den Anderen als Störenfried sahen, bis Fisk realisierte, wer er wirklich ist und was er will. Nun geht ihr Zweikampf in die nächste Runde und diesmal ist das Ziel klar. Fisk will Rache, Matt möchte seine Mitmenschen (und New York) vor Fisk ein für allemal beschützen. Für Fisk gibt es keine Grenzen, doch wie weit ist Matt bereit zu gehen?

Es ist nicht das Was, das ihr Schachspiel ausmacht, sondern das Wie. Beide spielen mit Handicap. Matt ist kein Anwalt mehr, als Daredevil nicht gerade in Topform, und kommt an den unter FBI-Schutz stehenden Fisk auch nicht heran. Letzterer hat zwar immer noch enorme Ressourcen, ist jedoch in seiner Hotelsuite gefangen. An dieser Stelle kommt eine neue Figur ins Spiel, der FBI-Agent Benjamin "Dex" Pointdexter, gespielt von Wilson Bethel. Comicfans wissen natürlich, dass sich dahinter Daredevils zweitbekanntester Gegner (nach dem Kingpin), Bullseye, verbirgt, und bereits bei seinem allerersten Auftritt werden uns seine Treffsicherheit und zugleich seine Skrupellosigkeit im Einsatz vorgeführt. Noch versucht er, gut und rechtschaffen zu sein, doch die Zuschauer erfahren schnell, welche dunklen Abgründe sich bei Dex verbergen. Um aus ihm einen interessanten zweiten Gegenspieler zu machen, widmet die Staffel seinen Hintergründen sogar eine ganze Folge, in der Matt kaum vorkommt. Es ist ein mutiger Zug für eine Serie mit dem Titel "Daredevil", eine Episode fast ohne Daredevil zu haben, doch er zahlt sich aus. Ohne zu viel zu verraten, erleben wir unter anderem eine ehemalige Therapeutin von Dex, die ihm erklärt, dass sein moralischer Kompass besser funktioniert, wenn er ein Vorbild bzw. eine Leitfigur im Leben hat. Doch was passiert, wenn Fisk diese Rolle einnimmt? Wilson Bethel verkörpert überzeugend einen Mann, der gegen einen unertrinnbaren Strudel ankämpft, bis auch er sich seinem Schicksal ergibt. Die ersten sechs Folgen zeigen Bullseyes Geburt, doch es bleibt noch großes Potenzial für den Charakter in der zweiten Staffelhälfte.

Die gesamte Besetzung ist in Topform. Elden Henson ist als Foggy sympathisch und vermutlich die beste Identifikationsfigur der Serie im Moment, Karen hat mit eigenen Dämonen zu kämpfen, die denen von Matt vielleicht gar nicht unähnlich sind, und Joanne Whalley ist als strenge, aber liebevolle Nonne ein starker Gegenpart zum pessimistischen Matt. Doch es sind Vincent D’Onofrios Szenen als Fisk, in denen man alles andere vergisst. Obwohl er die Gesamtheit der ersten sechs Folgen lediglich an zwei Orten verbringt (erst Knast, dann Hotel), und dabei wenig Anderes tut, als zu reden, hat er dabei größere Präsenz als die meisten Marvel-Bösewichte der letzten Jahre. Jedes seiner sorgfältig ausgewählten und mit Bedacht vorgetragenen Worte trägt eine unglaubliche Wucht. Trotz seiner enormen Selbstbeherrschung merkt man das Aggressionspotenzial, das in Fisk lodert. Die Kamera liebt D’Onofrio. Aus der Anzahl der Aufnahmen, in denen man seinen Stiernacken oder die Rundung seines massigen kahlen Kopfes sieht, könnte man glatt ein Trinkspiel machen. D’Onofrios Performance ist sehr auf die Körperlichkeit und Gestik angelegt. Fisk hat nicht mehr ganz den Wow-Effekt, wie in der ersten Staffel, in der man ihn langsam kennenlernte, doch es tut der Faszination mit ihm keinen Abbruch. Selten erlebt man in Serien einen Charakter, der mit jedem Wort oder jeder Bewegung so fesselt. Auch seine Liebe zu Vanessa spielt weiterhin eine große Rolle und macht viel von dem Charakter aus. Obwohl Ayelet Zurer in den ersten sechs Folgen nicht zu sehen ist, spürt man durch Fisk ihre Präsenz.

Die gesamte Besetzung ist in Topform. Elden Henson ist als Foggy sympathisch und vermutlich die beste Identifikationsfigur der Serie im Moment, Karen hat mit eigenen Dämonen zu kämpfen, die denen von Matt vielleicht gar nicht unähnlich sind, und Joanne Whalley ist als strenge, aber liebevolle Nonne ein starker Gegenpart zum pessimistischen Matt. Doch es sind Vincent D’Onofrios Szenen als Fisk, in denen man alles andere vergisst. Obwohl er die Gesamtheit der ersten sechs Folgen lediglich an zwei Orten verbringt (erst Knast, dann Hotel), und dabei wenig Anderes tut, als zu reden, hat er dabei größere Präsenz als die meisten Marvel-Bösewichte der letzten Jahre. Jedes seiner sorgfältig ausgewählten und mit Bedacht vorgetragenen Worte trägt eine unglaubliche Wucht. Trotz seiner enormen Selbstbeherrschung merkt man das Aggressionspotenzial, das in Fisk lodert. Die Kamera liebt D’Onofrio. Aus der Anzahl der Aufnahmen, in denen man seinen Stiernacken oder die Rundung seines massigen kahlen Kopfes sieht, könnte man glatt ein Trinkspiel machen. D’Onofrios Performance ist sehr auf die Körperlichkeit und Gestik angelegt. Fisk hat nicht mehr ganz den Wow-Effekt, wie in der ersten Staffel, in der man ihn langsam kennenlernte, doch es tut der Faszination mit ihm keinen Abbruch. Selten erlebt man in Serien einen Charakter, der mit jedem Wort oder jeder Bewegung so fesselt. Auch seine Liebe zu Vanessa spielt weiterhin eine große Rolle und macht viel von dem Charakter aus. Obwohl Ayelet Zurer in den ersten sechs Folgen nicht zu sehen ist, spürt man durch Fisk ihre Präsenz.

Man kann die Besprechung nicht abschließen, ohne auf das andere Highlight der Serie einzugehen: ihre Action. Mit der ohne Schnitte inszenierten Flur-Kampfszene in der ersten Staffel schrieb "Daredevil" Seriengeschichte und hatte ein eigenes Markenzeichen. Die zweite Staffel setzte mit der deutlich längeren und ebenfalls in einer langen Plansequenz realisierten Treppenhaus-Kampfszene noch einen drauf und etablierte "Daredevil" als eine der besten Actionserien überhaupt. In dieser Hinsicht enttäuscht auch die neue Staffel nicht. Ja, auch hier gibt es wieder eine phänomenal inszenierte Kampfszene ohne Schnitte, die mit ihren beiden Vorgängern jedes bisschen mithalten kann. Was sie noch bemerkenswerter macht, ist, dass Matt Murdock in ihr, im Gegensatz zu den beiden davor, keine Maske trägt, sodass Charlie Cox augenscheinlich an einem Großteil der Szene selbst beteiligt war. Hut ab! Genau so großartig ist jedoch auch das mitreißende erste Duell zwischen Daredevil und Bullseye, das die unterschiedlichen Stärken der beiden sehr gut zur Geltung bringt – einer ist besser im Nahkampf, der andere unschlagbar auf Entfernung. Davon gibt es in der zweiten Staffelhälfte hoffentlich noch mehr zu sehen.

Man kann die Besprechung nicht abschließen, ohne auf das andere Highlight der Serie einzugehen: ihre Action. Mit der ohne Schnitte inszenierten Flur-Kampfszene in der ersten Staffel schrieb "Daredevil" Seriengeschichte und hatte ein eigenes Markenzeichen. Die zweite Staffel setzte mit der deutlich längeren und ebenfalls in einer langen Plansequenz realisierten Treppenhaus-Kampfszene noch einen drauf und etablierte "Daredevil" als eine der besten Actionserien überhaupt. In dieser Hinsicht enttäuscht auch die neue Staffel nicht. Ja, auch hier gibt es wieder eine phänomenal inszenierte Kampfszene ohne Schnitte, die mit ihren beiden Vorgängern jedes bisschen mithalten kann. Was sie noch bemerkenswerter macht, ist, dass Matt Murdock in ihr, im Gegensatz zu den beiden davor, keine Maske trägt, sodass Charlie Cox augenscheinlich an einem Großteil der Szene selbst beteiligt war. Hut ab! Genau so großartig ist jedoch auch das mitreißende erste Duell zwischen Daredevil und Bullseye, das die unterschiedlichen Stärken der beiden sehr gut zur Geltung bringt – einer ist besser im Nahkampf, der andere unschlagbar auf Entfernung. Davon gibt es in der zweiten Staffelhälfte hoffentlich noch mehr zu sehen.

Ein besonderes Schmankerl für die Kenner der Comicvorlagen ist, wie sehr sich die Staffel von Frank Millers "Born Again"-Storyline inspirieren ließ. Es ist natürlich keine 1:1-Adaption und ganz so düster wie in "Born Again" wird es hier nicht – also keine Sorge, Karen wird (vorerst) zu keiner heroinsüchtigen Pornodarstellerin. Doch es sind mehr als nur Einzelheiten, die der neue Showrunner Erik Oleson in seine Geschichte übernommen hat. Comicleser werden sehr viele allgemeine, aber auch spezifische Plotelemente und Details wiedererkennen.

Außerdem gelingt es der dritten Staffel zumindest in den ersten sechs Folgen, den größten Minuspunkt der meisten Marvel/Netflix-Serien zu vermeiden – das zähe Tempo. Es gibt hier und da etwas überschüssiges Fett, wie beispielsweise Foggys eher nichtssagende Szenen mit seiner Familie, doch im Großen und Ganzen bringt jede Episode das Geschehen gut voran und die Staffel tritt nie auf der Stelle, wie beispielsweise "The Punisher" oder zuletzt die zweite "Iron Fist"-Season. Natürlich darf man nicht vergessen, dass sich all das auf die erste Staffelhälfte bezieht. Sowohl die erste "Luke Cage"-Staffel als auch "The Defenders" sind in ihrer zweiten Hälfte regelrecht implodiert. Man kann nur hoffen, dass "Daredevil" ihr Pulver nicht jetzt schon verschossen hat. So wie es steht, ist es ein äußerst vielversprechender Start, der mich die Fortführung kaum abwarten lässt.

Es sieht ganz danach aus, als würde das DC-Kinouniversum am besten funktionieren, wenn es sich auf einzelne Figuren anstelle von Ensembles konzentriert. Neben

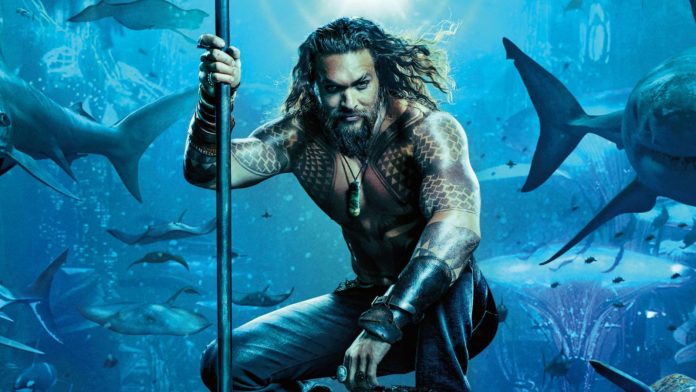

Es sieht ganz danach aus, als würde das DC-Kinouniversum am besten funktionieren, wenn es sich auf einzelne Figuren anstelle von Ensembles konzentriert. Neben  In dieser Hinsicht macht Aquaman auch gute Fortschritte. Jahrzehntelang war die Figur eine Zielscheibe des Spotts, woran nicht zuletzt die Siebziger-Zeichentrickserie "Super Friends" und "The Big Bang Theory" die Schuld tragen. Mit seiner allerersten Szene in Aquaman macht Jason Momoa unmissverständlich klar, dass er alles andere als eine Witzfigur ist. In

In dieser Hinsicht macht Aquaman auch gute Fortschritte. Jahrzehntelang war die Figur eine Zielscheibe des Spotts, woran nicht zuletzt die Siebziger-Zeichentrickserie "Super Friends" und "The Big Bang Theory" die Schuld tragen. Mit seiner allerersten Szene in Aquaman macht Jason Momoa unmissverständlich klar, dass er alles andere als eine Witzfigur ist. In  Die hinreißende Amber Heard, deren feuerrotes Haar ihr lebhaftes Temperament unterstreicht, ist als Mera seinem Charme gegenüber (zumindest anfangs) immun. Bereits in ihrem kurzen Auftritt in

Die hinreißende Amber Heard, deren feuerrotes Haar ihr lebhaftes Temperament unterstreicht, ist als Mera seinem Charme gegenüber (zumindest anfangs) immun. Bereits in ihrem kurzen Auftritt in  Doch der wahre Star von Aquaman ist sein Regisseur James Wan. Bereits mit dem Low-Budget-Horrorphänomen Saw zeigte er, dass er aus wenig viel machen kann. In Aquaman macht er aus viel sehr viel. Für seinen bislang teuersten Film hatte Wan $200 Mio Budget zur Verfügung und man sieht jeden Cent davon auf der Leinwand. Es ist keine Übertreibung, dass Aquaman der bestaussehende und alleine schon nach seinen Maßstäben und seinen Ambitionen schlichtweg größte Film des Jahres ist. Was der Geschichte an Originalität fehlt, macht Wan mit unbändigem Einfallsreichtum seiner Bilder wieder wett, die zuweilen an Avatar oder Valerian erinnern und dennoch originell wirken. Auch seine Erfahrungen als Horrorregisseur kommen in einer Sequenz zur Geltung, in der Arthur und Mera einen Schwarm furchterregender Meeresungeheuer abwehren müssen, während sie in die Tiefe des Ozeans hinabtauchen. Die Aufnahme der beiden in einem Negativraum, beleuchtet von einem einzigen roten Leuchtfeuer und umgeben von einer lebenden Masse, die ihnen nach dem Leben trachtet, gehört zu den einprägsamsten des Jahres. Spätestens wenn der Film bei seiner klimatischen Schlacht angelangt – der größten, die es seit Der Herr der Ringe im Kino zu sehen gab – kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Krieger, die auf aufgerüsteten Haien oder gigantischen Seepferdchen (!) reiten, stürzen sich in den Kampf gegen riesige Krabbenwesen und ein kolossales Monster mit Tentakeln. Habe ich schon erwähnt, dass es in dem Film einen Oktopus gibt, der auf Bongos trommelt?

Doch der wahre Star von Aquaman ist sein Regisseur James Wan. Bereits mit dem Low-Budget-Horrorphänomen Saw zeigte er, dass er aus wenig viel machen kann. In Aquaman macht er aus viel sehr viel. Für seinen bislang teuersten Film hatte Wan $200 Mio Budget zur Verfügung und man sieht jeden Cent davon auf der Leinwand. Es ist keine Übertreibung, dass Aquaman der bestaussehende und alleine schon nach seinen Maßstäben und seinen Ambitionen schlichtweg größte Film des Jahres ist. Was der Geschichte an Originalität fehlt, macht Wan mit unbändigem Einfallsreichtum seiner Bilder wieder wett, die zuweilen an Avatar oder Valerian erinnern und dennoch originell wirken. Auch seine Erfahrungen als Horrorregisseur kommen in einer Sequenz zur Geltung, in der Arthur und Mera einen Schwarm furchterregender Meeresungeheuer abwehren müssen, während sie in die Tiefe des Ozeans hinabtauchen. Die Aufnahme der beiden in einem Negativraum, beleuchtet von einem einzigen roten Leuchtfeuer und umgeben von einer lebenden Masse, die ihnen nach dem Leben trachtet, gehört zu den einprägsamsten des Jahres. Spätestens wenn der Film bei seiner klimatischen Schlacht angelangt – der größten, die es seit Der Herr der Ringe im Kino zu sehen gab – kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Krieger, die auf aufgerüsteten Haien oder gigantischen Seepferdchen (!) reiten, stürzen sich in den Kampf gegen riesige Krabbenwesen und ein kolossales Monster mit Tentakeln. Habe ich schon erwähnt, dass es in dem Film einen Oktopus gibt, der auf Bongos trommelt? Wer ins Kino geht, um in eine fremdartige Welt entführt zu werden und ein Spektakel zu erleben, wird hier bestens bedient. Es ist ein aberwitziges, absurdes und unbändig kreatives Universum, das Wan und seine Effektespezialisten hier auf die Leinwand gezaubert haben. Dass große Teile der Handlung unter Wasser spielen, kommt dem Film zugute. Auf physikalische Gesetze wie Schwerkraft kann man dann getrost pfeifen und die 3D-Effekte profitieren auch.

Wer ins Kino geht, um in eine fremdartige Welt entführt zu werden und ein Spektakel zu erleben, wird hier bestens bedient. Es ist ein aberwitziges, absurdes und unbändig kreatives Universum, das Wan und seine Effektespezialisten hier auf die Leinwand gezaubert haben. Dass große Teile der Handlung unter Wasser spielen, kommt dem Film zugute. Auf physikalische Gesetze wie Schwerkraft kann man dann getrost pfeifen und die 3D-Effekte profitieren auch.

Diese Kritik basiert auf einer Sichtung des Films in IMAX 3D, also den besten Voraussetzungen dafür, dass die größte Stärke des Films am besten zur Geltung kommt. Nachdem uns die Stimme aus dem Off kurz und knackig über den Untergang und die Wiederauferstehung der Zivilisation aufklärt (nette Verarbeitung des Universal-Logos!), eröffnet der Film mit seiner spektakulärsten Szene. Metropole London rollt als überdimensionaler Stadtpanzer, gekrönt von St. Paul’s Cathedral, auf einem Kettenlaufwerk durch eine karge Landschaft. Plötzlich ist ein kleines Städtchen in Sichtweite. Eine rasante Verfolgungsjagd, wie man sie so noch nie gesehen hat, beginnt. Die Designs der teilweise sehr chaotisch aussehenden Steampubk-Städte wecken Erinnerungen an Hayao Miyazakis Das wandelnde Schloss. Der Einstieg in diese postapoakyltische Welt ist gelungen, bildet aber auch schon den Höhepunkt des Films.

Diese Kritik basiert auf einer Sichtung des Films in IMAX 3D, also den besten Voraussetzungen dafür, dass die größte Stärke des Films am besten zur Geltung kommt. Nachdem uns die Stimme aus dem Off kurz und knackig über den Untergang und die Wiederauferstehung der Zivilisation aufklärt (nette Verarbeitung des Universal-Logos!), eröffnet der Film mit seiner spektakulärsten Szene. Metropole London rollt als überdimensionaler Stadtpanzer, gekrönt von St. Paul’s Cathedral, auf einem Kettenlaufwerk durch eine karge Landschaft. Plötzlich ist ein kleines Städtchen in Sichtweite. Eine rasante Verfolgungsjagd, wie man sie so noch nie gesehen hat, beginnt. Die Designs der teilweise sehr chaotisch aussehenden Steampubk-Städte wecken Erinnerungen an Hayao Miyazakis Das wandelnde Schloss. Der Einstieg in diese postapoakyltische Welt ist gelungen, bildet aber auch schon den Höhepunkt des Films. Es ist natürlich keineswegs verwerflich, sich von großen Vorbildern inspirieren zu lassen. Schließlich hat Star Wars unzählige Fantasy- und Sci-Fi-Blockbuster über die Jahrzehnte beeinflusst. Es ist die Umsetzung dieser bekannten Elemente, auf die es ankommt, und vom Visuellen abgesehen, wirkt diese in Mortal Engines vor allem zweckmäßig. Nach dem furiosen Auftakt, sobald Hester und Tom außerhalb von London landen, verfällt der Film in einen gewissen Trott, bei dem Dinge ohne viel Energie und Elan passieren, weil sie passieren müssen, um die Geschichte voranzutreiben, ohne dass am anfangs so vielversprechenden Worldbuilding oder den Charakteren gearbeitet wird. Das ist zwar aufgrund der zahlreichen soliden, wenn auch zum Teil zu schnell geschnittenen Actioneinlagen nicht langweilig, aber auch nicht so mitreißend, wie es hätte sein können, wenn die Helden und die Einsätze, um die es hier geht, einen auch nur ein bisschen kümmern würden.

Es ist natürlich keineswegs verwerflich, sich von großen Vorbildern inspirieren zu lassen. Schließlich hat Star Wars unzählige Fantasy- und Sci-Fi-Blockbuster über die Jahrzehnte beeinflusst. Es ist die Umsetzung dieser bekannten Elemente, auf die es ankommt, und vom Visuellen abgesehen, wirkt diese in Mortal Engines vor allem zweckmäßig. Nach dem furiosen Auftakt, sobald Hester und Tom außerhalb von London landen, verfällt der Film in einen gewissen Trott, bei dem Dinge ohne viel Energie und Elan passieren, weil sie passieren müssen, um die Geschichte voranzutreiben, ohne dass am anfangs so vielversprechenden Worldbuilding oder den Charakteren gearbeitet wird. Das ist zwar aufgrund der zahlreichen soliden, wenn auch zum Teil zu schnell geschnittenen Actioneinlagen nicht langweilig, aber auch nicht so mitreißend, wie es hätte sein können, wenn die Helden und die Einsätze, um die es hier geht, einen auch nur ein bisschen kümmern würden. Dass ein Film von solchen Maßstäben wie Mortal Engines fast gänzlich auf unverbrauchte, neue Gesichter setzt – den meisten Kinogängern wird lediglich Hugo Weaving vertraut sein – ist in der Tat erfrischend. Der Film macht jedoch nicht viel daraus. Die isländische Schauspielerin Hera Hilmar ("Da Vinci’s Demons") hinterlässt als verwegene, widerstandsfähige, aber auch (nicht nur äußerlich) zutiefst verletzte Heldin einen sehr positiven Eindruck, doch das Drehbuch wird ihrer Performance nicht gerecht. Robert Sheehan ("Misfits") ist als Tom der klassische Luke-Skywalker-Verschnitt (jedoch ohne besondere Kräfte) – ein fader, weitäugiger, begeisterungsfähiger Held und Optimist. Wenn in der zweiten Filmhälfte unausweichlich die Funken zwischen Hester und Tom sprühen, passiert das nicht, weil die beiden Chemie haben oder der Film die Beziehung vorbereitet hat, sondern weil das Drehbuch es so diktiert. Als ultracoole Rebellenkämpferin

Dass ein Film von solchen Maßstäben wie Mortal Engines fast gänzlich auf unverbrauchte, neue Gesichter setzt – den meisten Kinogängern wird lediglich Hugo Weaving vertraut sein – ist in der Tat erfrischend. Der Film macht jedoch nicht viel daraus. Die isländische Schauspielerin Hera Hilmar ("Da Vinci’s Demons") hinterlässt als verwegene, widerstandsfähige, aber auch (nicht nur äußerlich) zutiefst verletzte Heldin einen sehr positiven Eindruck, doch das Drehbuch wird ihrer Performance nicht gerecht. Robert Sheehan ("Misfits") ist als Tom der klassische Luke-Skywalker-Verschnitt (jedoch ohne besondere Kräfte) – ein fader, weitäugiger, begeisterungsfähiger Held und Optimist. Wenn in der zweiten Filmhälfte unausweichlich die Funken zwischen Hester und Tom sprühen, passiert das nicht, weil die beiden Chemie haben oder der Film die Beziehung vorbereitet hat, sondern weil das Drehbuch es so diktiert. Als ultracoole Rebellenkämpferin  Der Film hat einige gute Einfälle. So gibt es ein herrlich amüsant erklärtes Cameo der Minions, das möglicherweise mehr oder weniger subtile Gesellschaftskritik enthält. Auch die unendlich haltbaren Süßigkeiten aus der alten Welt oder die Bewunderung eines Toasters lassen einen schmunzeln. Es sind diese kleinen Momente des Worldbuilding, von denen man sich mehr wünscht, um sich wirklich auf diese ungewöhnliche Welt einlassen zu können. Diese sind jedoch im ersten Akt abgearbeitet und danach geht es über mehrere Umwege, einschließlich einer umwerfenden Luftstadt (Star Wars lässt wieder grüßen), zur Rebellenbasis für einen verzweifelten, finalen Angriff auf den Todesstern, ähhh, London. Als der Streifen dann noch den am wenigsten überraschenden Twist des Jahres serviert, kann man nur noch die Augen rollen und sich wundern, ob Jackson nicht eigentlich doch viel lieber ein Abenteuer aus einer weit entfernen Galaxie umgesetzt hätte.

Der Film hat einige gute Einfälle. So gibt es ein herrlich amüsant erklärtes Cameo der Minions, das möglicherweise mehr oder weniger subtile Gesellschaftskritik enthält. Auch die unendlich haltbaren Süßigkeiten aus der alten Welt oder die Bewunderung eines Toasters lassen einen schmunzeln. Es sind diese kleinen Momente des Worldbuilding, von denen man sich mehr wünscht, um sich wirklich auf diese ungewöhnliche Welt einlassen zu können. Diese sind jedoch im ersten Akt abgearbeitet und danach geht es über mehrere Umwege, einschließlich einer umwerfenden Luftstadt (Star Wars lässt wieder grüßen), zur Rebellenbasis für einen verzweifelten, finalen Angriff auf den Todesstern, ähhh, London. Als der Streifen dann noch den am wenigsten überraschenden Twist des Jahres serviert, kann man nur noch die Augen rollen und sich wundern, ob Jackson nicht eigentlich doch viel lieber ein Abenteuer aus einer weit entfernen Galaxie umgesetzt hätte.

"Ich würde euch sagen, in welchem Jahr diese Geschichte spielt, aber ich erinnere mich nicht." Mit dieser Voiceover-Ansage beginnt das neue Abenteuer von Robin Hood und schafft die Grundlage für eine anachronistische Interpretation der Legende. Obwohl der Dritte Kreuzzug den zeitlichen Rahmen als Ende des 12. Jahrhunderts vorgibt, kommt man nicht umhin, sich während des Films zu fragen, ob das Ganze nicht doch eine Dystopie sein soll, die in ferner Zukunft angesiedelt ist. Das Armenviertel von Nottingham, in Film ominös als "die Minen" genannt, sieht wie eine Mischung aus den Panem-Distrikten und einem riesigen Stahlwerk aus. Mittendrin in diesen rußgeschwärzten Slums lebt auch Eve Hewsons Marian, perfekt gestylt und mit Outfits, die sie offenbar soeben in der Nottingham-Filiale von H&M eingekauft hat. Auch die Bekleidung der anderen Hauptfiguren sieht ähnlich unzeitgemäß aus. Natürlich ist das kein gravierender Fehler der Kostümbildner der Produktion, sondern eine bewusste Entscheidung der Macher. Kann man machen. Schließlich hat Ritter aus Leidenschaft vor 17 Jahren schon eine anachronistische Version des Mittelalters in die Kinos gebracht. Es würde Brian Helgelands Film jedoch ein Unrecht tun, ihn mit Robin Hood anno 2018 zu vergleichen. Bei Ritter aus Leidenschaft ging das Konzept dank viel Augenzwinkern und unbekümmerter Attitüde gut auf. Der modernisierte Robin Hood zieht es hingegen mit der Ernsthaftigkeit eines Totengräbers durch, verzweifelt darum bemüht, für das Publikum von heute hip und relevant zu sein.

"Ich würde euch sagen, in welchem Jahr diese Geschichte spielt, aber ich erinnere mich nicht." Mit dieser Voiceover-Ansage beginnt das neue Abenteuer von Robin Hood und schafft die Grundlage für eine anachronistische Interpretation der Legende. Obwohl der Dritte Kreuzzug den zeitlichen Rahmen als Ende des 12. Jahrhunderts vorgibt, kommt man nicht umhin, sich während des Films zu fragen, ob das Ganze nicht doch eine Dystopie sein soll, die in ferner Zukunft angesiedelt ist. Das Armenviertel von Nottingham, in Film ominös als "die Minen" genannt, sieht wie eine Mischung aus den Panem-Distrikten und einem riesigen Stahlwerk aus. Mittendrin in diesen rußgeschwärzten Slums lebt auch Eve Hewsons Marian, perfekt gestylt und mit Outfits, die sie offenbar soeben in der Nottingham-Filiale von H&M eingekauft hat. Auch die Bekleidung der anderen Hauptfiguren sieht ähnlich unzeitgemäß aus. Natürlich ist das kein gravierender Fehler der Kostümbildner der Produktion, sondern eine bewusste Entscheidung der Macher. Kann man machen. Schließlich hat Ritter aus Leidenschaft vor 17 Jahren schon eine anachronistische Version des Mittelalters in die Kinos gebracht. Es würde Brian Helgelands Film jedoch ein Unrecht tun, ihn mit Robin Hood anno 2018 zu vergleichen. Bei Ritter aus Leidenschaft ging das Konzept dank viel Augenzwinkern und unbekümmerter Attitüde gut auf. Der modernisierte Robin Hood zieht es hingegen mit der Ernsthaftigkeit eines Totengräbers durch, verzweifelt darum bemüht, für das Publikum von heute hip und relevant zu sein. Das erstreckt sich auch auf die Dialoge ("I wanna go big!") und die Actionsequenzen. Die Kriegsszenen in "Arabien" zu Filmbeginn sollen die moderne Kriegsrealität in Irak oder Afghanistan widerspiegeln. Daher sehen Robin und die anderen Kreuzritter in ihren Schutzwesten darin so aus, als seien sie geradewegs in eine Szene aus

Das erstreckt sich auch auf die Dialoge ("I wanna go big!") und die Actionsequenzen. Die Kriegsszenen in "Arabien" zu Filmbeginn sollen die moderne Kriegsrealität in Irak oder Afghanistan widerspiegeln. Daher sehen Robin und die anderen Kreuzritter in ihren Schutzwesten darin so aus, als seien sie geradewegs in eine Szene aus  Der Kingsman-Star ist sympathisch und mit seiner jugendlichen Energie wäre er bestens dazu geeignet gewesen, seinen Robin Hood von den jüngsten Darbietungen von Russell Crowe und Kevin Costner abzugrenzen. Doch der Film verschwendet seinen natürlichen Charme, sattelt ihn mit einem Liebesdreieck sowie einer zum ungünstigsten Zeitpunkt plötzlich auftretenden PTSD und zwingt ihn in die engen Vorgaben eines Superhelden-Origins-Films.

Der Kingsman-Star ist sympathisch und mit seiner jugendlichen Energie wäre er bestens dazu geeignet gewesen, seinen Robin Hood von den jüngsten Darbietungen von Russell Crowe und Kevin Costner abzugrenzen. Doch der Film verschwendet seinen natürlichen Charme, sattelt ihn mit einem Liebesdreieck sowie einer zum ungünstigsten Zeitpunkt plötzlich auftretenden PTSD und zwingt ihn in die engen Vorgaben eines Superhelden-Origins-Films. Am besten behauptet sich noch Ben Mendelsohn, Christoph Waltz' inoffizieller Nachfolger als Hollywoods erste Wahl für Schurkenrollen (

Am besten behauptet sich noch Ben Mendelsohn, Christoph Waltz' inoffizieller Nachfolger als Hollywoods erste Wahl für Schurkenrollen ( Als der Film dann mit einer Enthüllung im dritten Akt und dem dummdreisten Ende, das eine Fortsetzung vorbereitet, die niemals kommen wird, endgültig ins Absurde abgleitet, wird der neue Robin Hood auf eine gewisse Weise sogar faszinierend, wenn auch keineswegs gut. So sehr der Film nach der Sternen greift, die besten Vergleiche sind Peter Hyams' The Musketeer und Guy Ritchies letztjähriger King Arthur: Legend of the Sword. Beide Filme versuchten ebenfalls, einen angestaubten Heldenmythos zu modernisieren, und fielen damit auf die Fresse. "Vergesst die Geschichte. Vergesst, was ihr glaubt. Vergesst, was ihr wisst", ermahnt zu Beginn die Stimme aus dem Off, was hinterher als präventive Ausrede für die vielen Fehltritte des Films interpretiert werden kann. Die Zuschauer werden den Rat vermutlich treu befolgen und auch diesen Film sehr schnell vergessen.

Als der Film dann mit einer Enthüllung im dritten Akt und dem dummdreisten Ende, das eine Fortsetzung vorbereitet, die niemals kommen wird, endgültig ins Absurde abgleitet, wird der neue Robin Hood auf eine gewisse Weise sogar faszinierend, wenn auch keineswegs gut. So sehr der Film nach der Sternen greift, die besten Vergleiche sind Peter Hyams' The Musketeer und Guy Ritchies letztjähriger King Arthur: Legend of the Sword. Beide Filme versuchten ebenfalls, einen angestaubten Heldenmythos zu modernisieren, und fielen damit auf die Fresse. "Vergesst die Geschichte. Vergesst, was ihr glaubt. Vergesst, was ihr wisst", ermahnt zu Beginn die Stimme aus dem Off, was hinterher als präventive Ausrede für die vielen Fehltritte des Films interpretiert werden kann. Die Zuschauer werden den Rat vermutlich treu befolgen und auch diesen Film sehr schnell vergessen.

Zunächst haben wir die Haupthandlung rund um Newt und seine Suche nach Credence und Grindelwald sowie Grindelwalds Streben nach Macht, dessen Vorstellungen von Blutreinheit nicht weit von Voldemorts (oder Hitlers) entfernt sind. Aber auch diverse aktuelle und verflossene Liebschaften kommen ins Spiel. Newt möchte wieder Teil von Tinas Leben werden, die sich von ihm nach einem Missverständnis entfernt hat. Dabei trauert er jedoch möglicherweise immer noch seiner Verflossenen nach, Leta Lestrange (Zoë Kravitz), die ihre eigenen Dämonen hat und inzwischen mit Newts Bruder Theseus (Callum Turner) verlobt ist. Dieser versucht wiederum, Newt für die Arbeit im Ministerium zu gewinnen. Newt wird zudem von seiner liebenswerten Assistentin Bunty (Victoria Yeates) angehimmelt. Jacob und Queenie lieben sich, haben jedoch sehr unterschiedliche Wege, mit ihrer in der Zaubereiwelt verbotenen Beziehung umzugehen. Dass Grindelwald und Dumbledore einst mehr als nur innige Freundschaft verband, wird vom Letzteren auch stark angedeutet. Dann haben wir noch Credence, der nach seiner wahren Familie sucht. Begleitet wird er von der mit einem Blutfluch belegten indonesischen Hexe Nagini (Claudia Kim), die sich nachts in eine Schlange verwandelt und eines Tages diese Form permanent beibehalten wird. Harry-Potter-Fans wissen natürlich, wohin das führen wird. Nicht unwesentlich für die Geschichte sind außerdem der senegalesische Zauberer Yusuf Kama (William Nadylam) und ein Kopfgeldjäger des Zaubereiministeriums, gespielt von Ingvar Eggert Sigurðsson.

Zunächst haben wir die Haupthandlung rund um Newt und seine Suche nach Credence und Grindelwald sowie Grindelwalds Streben nach Macht, dessen Vorstellungen von Blutreinheit nicht weit von Voldemorts (oder Hitlers) entfernt sind. Aber auch diverse aktuelle und verflossene Liebschaften kommen ins Spiel. Newt möchte wieder Teil von Tinas Leben werden, die sich von ihm nach einem Missverständnis entfernt hat. Dabei trauert er jedoch möglicherweise immer noch seiner Verflossenen nach, Leta Lestrange (Zoë Kravitz), die ihre eigenen Dämonen hat und inzwischen mit Newts Bruder Theseus (Callum Turner) verlobt ist. Dieser versucht wiederum, Newt für die Arbeit im Ministerium zu gewinnen. Newt wird zudem von seiner liebenswerten Assistentin Bunty (Victoria Yeates) angehimmelt. Jacob und Queenie lieben sich, haben jedoch sehr unterschiedliche Wege, mit ihrer in der Zaubereiwelt verbotenen Beziehung umzugehen. Dass Grindelwald und Dumbledore einst mehr als nur innige Freundschaft verband, wird vom Letzteren auch stark angedeutet. Dann haben wir noch Credence, der nach seiner wahren Familie sucht. Begleitet wird er von der mit einem Blutfluch belegten indonesischen Hexe Nagini (Claudia Kim), die sich nachts in eine Schlange verwandelt und eines Tages diese Form permanent beibehalten wird. Harry-Potter-Fans wissen natürlich, wohin das führen wird. Nicht unwesentlich für die Geschichte sind außerdem der senegalesische Zauberer Yusuf Kama (William Nadylam) und ein Kopfgeldjäger des Zaubereiministeriums, gespielt von Ingvar Eggert Sigurðsson. Wenn das nach ziemlich viel für einen Film klingt, dann liegt es daran, dass es auch zu viel ist. Die Pfade vieler dieser Figuren kreuzen sich auf teilweise überraschende und manchmal tragische Arten und Weisen, und der Film duldet wirklich keine Augenblicke der Unaufmerksamkeit. Ihre Detailverliebtheit und zum Teil ausschweifende Nebenhandlungen, die zur Figurengestaltung oder zum Ausbau der Mythologie dienten, waren schon immer die Stärken von Rowlings "Harry Potter"-Romanen. Sie stellten jedoch Drehbuchautoren und Regisseure vor die Herausforderung, die Geschichten aufs Wesentliche zu verdichten, um den Verfilmungen einen klaren Fokus zu geben. Auch wenn so manche unter Fans beliebte Nebenhandlungen dann wegfallen mussten, geschah dies in der Regel zum Vorteil der Filme.

Wenn das nach ziemlich viel für einen Film klingt, dann liegt es daran, dass es auch zu viel ist. Die Pfade vieler dieser Figuren kreuzen sich auf teilweise überraschende und manchmal tragische Arten und Weisen, und der Film duldet wirklich keine Augenblicke der Unaufmerksamkeit. Ihre Detailverliebtheit und zum Teil ausschweifende Nebenhandlungen, die zur Figurengestaltung oder zum Ausbau der Mythologie dienten, waren schon immer die Stärken von Rowlings "Harry Potter"-Romanen. Sie stellten jedoch Drehbuchautoren und Regisseure vor die Herausforderung, die Geschichten aufs Wesentliche zu verdichten, um den Verfilmungen einen klaren Fokus zu geben. Auch wenn so manche unter Fans beliebte Nebenhandlungen dann wegfallen mussten, geschah dies in der Regel zum Vorteil der Filme. In einem Punkt hat Rowling allerdings seit ihrem

In einem Punkt hat Rowling allerdings seit ihrem  Eine Schwäche der Reihe bleibt leider ihr Protagonist. Es ist schwer zu sagen, ob es an Eddie Redmaynes eher eintönigem Auftreten (verlegen zur Seite schauen, sozial ungeschickt agieren und sich regelmäßig eine Haarlocke ins Gesicht fallen lassen) liegt, oder daran, wie seine Figur geschrieben ist, doch umgeben von einem fantastischen Ensemble und einer vor Wundern strotzenden Welt, wirkt Newt sehr blass. Auch Harry Potter war nicht die vielschichtigste Figur, doch seine Erlebnisse als Heranwachsender machten ihn nahbarer. Newt hat keine Ecken, Kanten oder erkennbare Facetten. Er ist einfach durch und durch gutherzig, optimistisch, idealistisch und, wenn man Dumbledore Glauben schenkt, ein äußerst talentierter Magier, auch wenn wir davon noch nicht viel zu sehen bekommen haben. Angesichts der Fülle an Charakteren bekommt Redmayne auch kaum die Gelegenheit, mehr aus seinem Charakter zu machen, als die durch das Drehbuch skizzierte Version.

Eine Schwäche der Reihe bleibt leider ihr Protagonist. Es ist schwer zu sagen, ob es an Eddie Redmaynes eher eintönigem Auftreten (verlegen zur Seite schauen, sozial ungeschickt agieren und sich regelmäßig eine Haarlocke ins Gesicht fallen lassen) liegt, oder daran, wie seine Figur geschrieben ist, doch umgeben von einem fantastischen Ensemble und einer vor Wundern strotzenden Welt, wirkt Newt sehr blass. Auch Harry Potter war nicht die vielschichtigste Figur, doch seine Erlebnisse als Heranwachsender machten ihn nahbarer. Newt hat keine Ecken, Kanten oder erkennbare Facetten. Er ist einfach durch und durch gutherzig, optimistisch, idealistisch und, wenn man Dumbledore Glauben schenkt, ein äußerst talentierter Magier, auch wenn wir davon noch nicht viel zu sehen bekommen haben. Angesichts der Fülle an Charakteren bekommt Redmayne auch kaum die Gelegenheit, mehr aus seinem Charakter zu machen, als die durch das Drehbuch skizzierte Version. Dafür ist Jude Law ein äußerst willkommener Neuzugang. Anstatt Richard Harris oder Michael Gambon zu kopieren, macht er sich Dumbledore zu Eigen und es funktioniert blendend. Seine Auftritt ist souverän, geistreich, leicht verspielt und doch mit tief sitzender Traurigkeit und Bedauern. Es sind die Szenen mit ihm in Hogwarts, die zu den besten des Films gehören und allein schon durch die vertraute "Hedwig’s Theme"-Musik die Herzen aller Potter-Fans höher schlagen lassen sollten.

Dafür ist Jude Law ein äußerst willkommener Neuzugang. Anstatt Richard Harris oder Michael Gambon zu kopieren, macht er sich Dumbledore zu Eigen und es funktioniert blendend. Seine Auftritt ist souverän, geistreich, leicht verspielt und doch mit tief sitzender Traurigkeit und Bedauern. Es sind die Szenen mit ihm in Hogwarts, die zu den besten des Films gehören und allein schon durch die vertraute "Hedwig’s Theme"-Musik die Herzen aller Potter-Fans höher schlagen lassen sollten. Viele wird es natürlich interessieren, wie sich Johnny Depp in der Titelrolle als Grindelwald macht und die Antwort ist…ganz solide. Es ist Johnny Depp, der eine exzentrische, überlebensgroße Figur spielt. Das hat man schon häufig gesehen, man weiß was einen erwartet und Depp ist routiniert darin. Wer auf einen neuen ikonischen Filmbösewicht hofft, wird vermutlich enttäuscht sein. Grindelwald ist eine eindimensionale, sehr auf ihr simples Ziel ausgerichtete Figur, der Depp adäquat Leben einhaucht, während das Kostüm- und Makeup-Team den Rest erledigt.

Viele wird es natürlich interessieren, wie sich Johnny Depp in der Titelrolle als Grindelwald macht und die Antwort ist…ganz solide. Es ist Johnny Depp, der eine exzentrische, überlebensgroße Figur spielt. Das hat man schon häufig gesehen, man weiß was einen erwartet und Depp ist routiniert darin. Wer auf einen neuen ikonischen Filmbösewicht hofft, wird vermutlich enttäuscht sein. Grindelwald ist eine eindimensionale, sehr auf ihr simples Ziel ausgerichtete Figur, der Depp adäquat Leben einhaucht, während das Kostüm- und Makeup-Team den Rest erledigt.

Claire Foy hat sich die Rolle geschnappt, um die sich bereits zahlreiche junge Hollywood-Schauspielerinnen gerissen haben. Dass sie in Verschwörung deutlich weniger nachhaltigen Eindruck hinterlässt als ihre beiden Vorgängerinnen in der Rolle, liegt sicherlich nicht an Foys Talent, den sie über jeden Zweifel hinaus in der Netflix-Serie "The Crown" bewiesen hat, sondern daran, wie ihre Figur angelegt ist und welches Material sie bekommt. Gerade Verblendung – sowohl die schwedische als auch die US-amerikanische Version – schickte Lisbeth auf eine Tour de Force. Sie war in ihrer Weltfremdheit faszinierend, buhlte nie um die Sympathie ihrer Mitmenschen oder Zuschauer und nur gelegentlich blubberten bei ihr Gefühlsregungen knapp unter der Oberfläche. Verschwörung macht Lisbeth menschlicher, aber auch banaler. Ihre traumatischen Kindheitserfahrungen mit ihrer Schwester führen dazu, dass Lisbeth immer wieder abgelenkt wird, wenn sie ein Kind sieht. Ihre Gefühle verbirgt sie nicht mehr hinter einem undurchdringlichen Schutzwall. Von der punkigen Antiheldin ist nicht mehr viel übrig. Noch deutlich gewöhnungsbedürftiger ist, dass die neue Lisbeth zu einer Actionheldin stilisiert wird, die in Verschwörung mehr Actionsequenzen vorzuzeigen hat als bei allen bisherigen Auftritten der Figur zusammengenommen.

Claire Foy hat sich die Rolle geschnappt, um die sich bereits zahlreiche junge Hollywood-Schauspielerinnen gerissen haben. Dass sie in Verschwörung deutlich weniger nachhaltigen Eindruck hinterlässt als ihre beiden Vorgängerinnen in der Rolle, liegt sicherlich nicht an Foys Talent, den sie über jeden Zweifel hinaus in der Netflix-Serie "The Crown" bewiesen hat, sondern daran, wie ihre Figur angelegt ist und welches Material sie bekommt. Gerade Verblendung – sowohl die schwedische als auch die US-amerikanische Version – schickte Lisbeth auf eine Tour de Force. Sie war in ihrer Weltfremdheit faszinierend, buhlte nie um die Sympathie ihrer Mitmenschen oder Zuschauer und nur gelegentlich blubberten bei ihr Gefühlsregungen knapp unter der Oberfläche. Verschwörung macht Lisbeth menschlicher, aber auch banaler. Ihre traumatischen Kindheitserfahrungen mit ihrer Schwester führen dazu, dass Lisbeth immer wieder abgelenkt wird, wenn sie ein Kind sieht. Ihre Gefühle verbirgt sie nicht mehr hinter einem undurchdringlichen Schutzwall. Von der punkigen Antiheldin ist nicht mehr viel übrig. Noch deutlich gewöhnungsbedürftiger ist, dass die neue Lisbeth zu einer Actionheldin stilisiert wird, die in Verschwörung mehr Actionsequenzen vorzuzeigen hat als bei allen bisherigen Auftritten der Figur zusammengenommen. Sie kommt jedoch deutlich besser weg als alle anderen Figuren in dem Film, die lediglich dazu da sind, um die Handlung voranzutreiben. Lisbeth war immer der wahre Star und der beliebteste Charakter der "Millennium"-Reihe, doch die Geschichten handelten genau so sehr von ihr wie von Mikael. In Verschwörung ist Mikaels Rolle so nebensächlich, dass sie überflüssig erscheint. Sverrir Gudnason, der zuletzt in Borg/McEnroe einen guten Eindruck gemacht hat, ist völlig blass und eindimensional in der Rolle. Die Entscheidung, seine Figur plötzlich deutlich zu verjüngen und nah an Lisbeths Alter zu bringen, ist schwer zu rechtfertigen. Dem für seine 40 Jahre sehr jugendlich aussehenden Gudnason kauft man einen sehr erfahrenen, mit allen Wassern gewaschenen Journalisten nicht wirklich ab.

Sie kommt jedoch deutlich besser weg als alle anderen Figuren in dem Film, die lediglich dazu da sind, um die Handlung voranzutreiben. Lisbeth war immer der wahre Star und der beliebteste Charakter der "Millennium"-Reihe, doch die Geschichten handelten genau so sehr von ihr wie von Mikael. In Verschwörung ist Mikaels Rolle so nebensächlich, dass sie überflüssig erscheint. Sverrir Gudnason, der zuletzt in Borg/McEnroe einen guten Eindruck gemacht hat, ist völlig blass und eindimensional in der Rolle. Die Entscheidung, seine Figur plötzlich deutlich zu verjüngen und nah an Lisbeths Alter zu bringen, ist schwer zu rechtfertigen. Dem für seine 40 Jahre sehr jugendlich aussehenden Gudnason kauft man einen sehr erfahrenen, mit allen Wassern gewaschenen Journalisten nicht wirklich ab. Der Vorteil, die vorherigen Romane auszulassen und gleich mit Band 4 zu beginnen, liegt darin, dass die Zuschauer endlich eine neue Geschichte aus der Welt des Mädchens mit dem Drachen-Tattoo zu sehen bekommen und Vergleiche mit einer anderen Version entfallen. Das hat jedoch auch zur Folge, dass essentielle Vorgeschichte fehlt. Auf die vorherigen Ereignisse wird im Film immer wieder mal angespielt und verwiesen, das reicht jedoch nicht aus, um dem zentralen Konflikt das nötige emotionale Gewicht zu verleihen.

Der Vorteil, die vorherigen Romane auszulassen und gleich mit Band 4 zu beginnen, liegt darin, dass die Zuschauer endlich eine neue Geschichte aus der Welt des Mädchens mit dem Drachen-Tattoo zu sehen bekommen und Vergleiche mit einer anderen Version entfallen. Das hat jedoch auch zur Folge, dass essentielle Vorgeschichte fehlt. Auf die vorherigen Ereignisse wird im Film immer wieder mal angespielt und verwiesen, das reicht jedoch nicht aus, um dem zentralen Konflikt das nötige emotionale Gewicht zu verleihen. Was Regisseur Fede Alvarez, der zuvor das solide

Was Regisseur Fede Alvarez, der zuvor das solide