Angefangen hat unsere kleine Reise durch die Pixar-Filmografie in der letzten Woche (hier) bei dem wirklich ganz schönen Merida und endete damit, dass Spielzeuge Kraft aus Buddys Null-Punkt-Energie in Die Unglaublichen zogen. Das kann natürlich nur eins heißen…

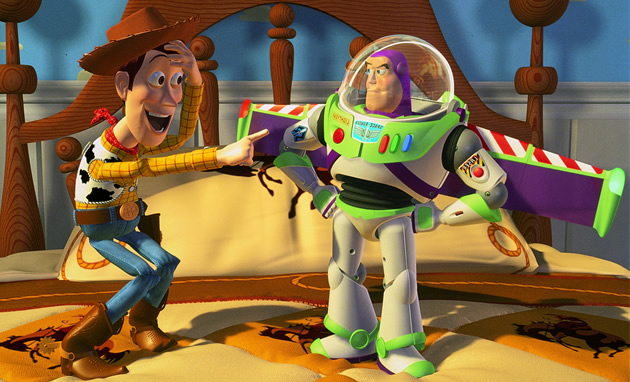

Toy Story

1995

"Spielzeuge entwerfen ein Regelsystem und lernen, dass die Liebe eines Menschen eine weitere Energiequelle ist, aus der sie Kraft ziehen können."

Toy Story atmet jede einzelne Sekunde Kinderzimmerluft. Ob man sich dadurch nun nostalgisch an seine eigene Kindheit erinnern mag oder das kunterbunte Spielzeug-Chaos einfach nur genießt – diesem liebevollen Spaß kann sich womöglich keiner entziehen. Denn der allererste Pixar-Film hat das Herz einfach am richtigen Fleck und konnte mich auch bei der zigsten Sichtung noch immer so begeistern wie beim ersten Mal. Es ist vor allem die unschuldige Sicht, die wir durch die subjektive Erzählung wie aus Kinderaugen miterleben, und die Toy Story so magisch macht.

Mit den lebendig gewordenen Spielzeugen als Identifikationsfiguren steckt in Toy Story somit viel mehr als die plumpe Aussage, man solle seine Spielsachen gefälligst pflegen. Im Gegenteil: sie sind da, um benutzt zu werden. Ihre Hauptaufgabe ist es, wie Woody selbst im Film sagt, für Andy da zu sein. In diesem Sinne wird das Kindsein in all seinen Facetten zelebriert. Darüber hinaus sind Woody, Buzz und Co Vertreter für die kindlichen Gefühlslagen. Ängste, Freude, Wut und Eifersucht spiegeln sich in der Palette an umwerfenden Charakteren, die mal wieder die große Stärke von Pixar unterstreichen.

Rasant von Idee zu Idee springend, dabei aber nie im unübersichtlich oder anstrengend werdenden Chaos untergehend, strotzen viele Situationen nur so vor Kindheitsgeist. So werden Pflanzen zum undurchsichtigen Dickicht umfunktioniert, Pizza Planet als nahezu heilig-außerirdischer Ort dargestellt und im Nachbarsjungen Seth scheint sich das wahre Böse zu manifestieren. 20 Jahre ist es nun her, dass sich die Pixar Animation Studios mit Toy Story in die Geschichte der Animationsfilme einschrieben und ein Meisterwerk erschufen, und das nicht nur in seinem Genre. Eine bunte, kreative Spaßbombe.

"Diese Spielzeuge finden heraus, was mit isolierten Spielzeugen passiert."

Toy Story 2

1999

"Die Spielzeuge finden heraus, dass die Isolation für sie gefährlich ist."

Ich liebe Pixar und habe einen großen Teil meiner Kindheit vor allem mit Toy Story und Die Monster AG verbracht. Nicht nur deswegen ist dies auch ein ganz persönlicher Rückblick für mich. Es ist bestimmt knapp zehn Jahre her gewesen, dass ich Toy Story 2 das letzte Mal gesehen habe, und für mich war Teil 1 für immer und ewig auf dem goldenen Pixar-Thron festgesetzt. Die Fortsetzung hingegen hatte ich immer nur als durchschnittlich in Erinnerung. So war ich der festen Überzeugung, Pixar habe schon im Jahr 1995 ihr Opus magnum erschaffen. So kann man sich irren. Toy Story 2 ist nämlich noch besser!

Diese drastische Meinungsänderung gegenüber dem zweiten Teil begründet sich jedoch nicht ausschließlich durch mein zugenommenes Alter. Toy Story 2 ist zwar düsterer als der quietschbunte Vorgänger, und deutlich mehr daran interessiert, seinen Charakteren Tiefe zu geben, dem weiterhin charmanten Spielzeugspaß schadet das aber keinesfalls – im Gegenteil sogar. Denn wenn sich unsere Helden in einem Spielzeugladen wiederfinden, darf sich Pixar mal so richtig austoben und auch darüber hinaus glänzt das vor Detailverliebtheit strotzende Fast-Chaos durch spektakuläre Action. Zudem ist Toy Story 2 mit Sicherheit der witzigste Film in dieser Retrospektive und wird sich auch nach den kommenden zehn Filmen höchstwahrscheinlich zur Humor-Elite dazuzählen dürfen.

Wie bereits gesagt, ist John Lasseter diesmal auch um einiges mehr an den Charakteren selbst interessiert. Ängste, Hoffnungen und Träume werden hier in teils albtraumhaften Visionen oder herzergreifenden Flashbacks offen gelegt. Mit seinen ernsteren Tönen können Zuschauer außerhalb der Zielgruppe (wenn es die bei Pixar denn geben sollte) darüber hinaus ein cleveres Spielzeug-Drama um Existenzängste und einen weitergeführten Diskurs über den Nutzen von Spielzeugen genießen und sich an süßen Star-Wars-Referenzen erfreuen.

"Missgunst gegenüber Menschen wird neben Spielzeugen auch von Tieren getragen."

____________________________________________________

In der nächsten Woche geht es dann um die Missgunst von Fischen gegenüber Menschen in Findet Nemo und die von Ratten in Ratatouille.

Bisherige Ausgaben:

Pixar Theory #1: Merida & Die Unglaublichen

Als der Krieg der Sterne das vorerst letzte Mal ausgefochten wurde und Tony Montana in Scarface reihenweise Leute umnietete, begab sich die Familie Griswold zum ersten Mal auf Reisen. Vier Filme, darunter den zum Klassiker herangewachsene Schöne Bescherung, brachte das Vacation-Franchise in den Achtzigern und Neunzigern hervor und wird nun mit Vacation – Wir sind die Griswolds in gewisser Hinsicht fortgesetzt und zugleich rebootet. Ed Helms (Hangover) schlüpft dabei in die Rolle von Rusty Griswold, Sohn von Familienoberhaupt Chevy Chase. Rustys Familie befindet sich gerade in einer leichten Krise. Während er und seine Frau Debbie (Christina Applegate) Eheprobleme haben, befinden sich die beiden Brüder James (Skyler Gisondo) und Kevin (Steele Stebbins) im ewigen Dauerstreit. Mit einem Urlaubsausflug nach Walley World will Rusty seine Familie wieder zusammenschweißen und ein bisschen Pepp in das öde Alltagsleben bringen.

Als der Krieg der Sterne das vorerst letzte Mal ausgefochten wurde und Tony Montana in Scarface reihenweise Leute umnietete, begab sich die Familie Griswold zum ersten Mal auf Reisen. Vier Filme, darunter den zum Klassiker herangewachsene Schöne Bescherung, brachte das Vacation-Franchise in den Achtzigern und Neunzigern hervor und wird nun mit Vacation – Wir sind die Griswolds in gewisser Hinsicht fortgesetzt und zugleich rebootet. Ed Helms (Hangover) schlüpft dabei in die Rolle von Rusty Griswold, Sohn von Familienoberhaupt Chevy Chase. Rustys Familie befindet sich gerade in einer leichten Krise. Während er und seine Frau Debbie (Christina Applegate) Eheprobleme haben, befinden sich die beiden Brüder James (Skyler Gisondo) und Kevin (Steele Stebbins) im ewigen Dauerstreit. Mit einem Urlaubsausflug nach Walley World will Rusty seine Familie wieder zusammenschweißen und ein bisschen Pepp in das öde Alltagsleben bringen. Ähnlich wie

Ähnlich wie  Doch das Gute ist: Vacation steht zu seinem Schwachsinn. Und zwar so sehr, dass dem Zuschauer durch maßlose Übertreibung hinaus dann doch noch ein Lacher abgewonnen werden kann. Wenn Christina Applegate bei der Besichtigung ihres alten Campus eine kleine Identitätskrise durchläuft und vor Selbstbeweisungswahn an einem Saufspiel teilnimmt, klingt das erstmal nach ganz stumpfer Blödelei – wird die anschließende Kotzorgie dann aber weit über die Schmerzgrenze hinaus ausgereizt, muss man dann doch laut loslachen. Im R-Rating-Bereich hauen die Amerikaner eben richtig auf die Kacke. So darf hier wieder viel geflucht, mit Exkrementen gespielt und pubertäre Witze gemacht werden. Das Highlight: Chris Hemsworth (Thor), der aus einer ganzen Riege an Gastauftritten von momentan beliebten Darstellern am ehesten heraussticht. Chevy Chase (wie immer großartig) und Beverly D’Angelo dürfen alteingesessenen Fans zum Ende hin dann noch eine Portion Nostalgie spendieren und wenn die Griswolds schlussendlich am Ziel angekommen sind, drückt man auch noch mal auf den Herz-Button und spielt ein bisschen Feel-Good mit ein.

Doch das Gute ist: Vacation steht zu seinem Schwachsinn. Und zwar so sehr, dass dem Zuschauer durch maßlose Übertreibung hinaus dann doch noch ein Lacher abgewonnen werden kann. Wenn Christina Applegate bei der Besichtigung ihres alten Campus eine kleine Identitätskrise durchläuft und vor Selbstbeweisungswahn an einem Saufspiel teilnimmt, klingt das erstmal nach ganz stumpfer Blödelei – wird die anschließende Kotzorgie dann aber weit über die Schmerzgrenze hinaus ausgereizt, muss man dann doch laut loslachen. Im R-Rating-Bereich hauen die Amerikaner eben richtig auf die Kacke. So darf hier wieder viel geflucht, mit Exkrementen gespielt und pubertäre Witze gemacht werden. Das Highlight: Chris Hemsworth (Thor), der aus einer ganzen Riege an Gastauftritten von momentan beliebten Darstellern am ehesten heraussticht. Chevy Chase (wie immer großartig) und Beverly D’Angelo dürfen alteingesessenen Fans zum Ende hin dann noch eine Portion Nostalgie spendieren und wenn die Griswolds schlussendlich am Ziel angekommen sind, drückt man auch noch mal auf den Herz-Button und spielt ein bisschen Feel-Good mit ein.

Der Aufhänger für die sachliche Darstellung der Handlung ist einfach: Der amerikanische DEA-Agent Steve Murphy (Boyd Holbrook) erzählt uns in einer Prospektive von seinen Bemühungen Escobar zu schnappen und wir bekommen einige wichtige Szenen aus den letzten Folgen der Staffel zu sehen. Daraufhin baut sich die Story von ihrem Beginn an chronologisch weiter auf, während uns Murphy wie in einem Vortrag durchs Geschehen leitet. Häufig werden überdies Ausschnitte aus tatsächlichen Reportagen und Berichten mit eingebettet, um dem Zuschauer zu signalisieren, dass all das Realität ist. Zwangsweise fragt man sich mitunter, warum die Serie nicht gleich als Doku angelegt wurde.

Der Aufhänger für die sachliche Darstellung der Handlung ist einfach: Der amerikanische DEA-Agent Steve Murphy (Boyd Holbrook) erzählt uns in einer Prospektive von seinen Bemühungen Escobar zu schnappen und wir bekommen einige wichtige Szenen aus den letzten Folgen der Staffel zu sehen. Daraufhin baut sich die Story von ihrem Beginn an chronologisch weiter auf, während uns Murphy wie in einem Vortrag durchs Geschehen leitet. Häufig werden überdies Ausschnitte aus tatsächlichen Reportagen und Berichten mit eingebettet, um dem Zuschauer zu signalisieren, dass all das Realität ist. Zwangsweise fragt man sich mitunter, warum die Serie nicht gleich als Doku angelegt wurde. Davon abgesehen funktioniert Narcos gut bis sehr gut. In der Pilotfolge werden die Welten von Steve Murphy und Pablo Emilio Escobar Gaviria (Wagner Moura) schnell vorgestellt und ohne Zögern auf Kollisionskurs geschickt. Wird uns Escobar eingangs noch als sympathischer Familienmensch präsentiert, der gegen die Armut seines Landes kämpft, entartet dieses Bild von Folge zu Folge zunehmend, je mehr finstere Seiten seiner Gestalt offenbart werden. Über ein gewisses Level an Gewalt sieht man gewollt hinweg, indem man von Zeit zu Zeit Escobar in sehr persönlichen Szenen zeigt, die seinen inneren Zwiespalt enthüllen sollen. Die Nähe zu ihrem Antagonisten tut der Serie gut, dem Hauptcharakter eher weniger.

Davon abgesehen funktioniert Narcos gut bis sehr gut. In der Pilotfolge werden die Welten von Steve Murphy und Pablo Emilio Escobar Gaviria (Wagner Moura) schnell vorgestellt und ohne Zögern auf Kollisionskurs geschickt. Wird uns Escobar eingangs noch als sympathischer Familienmensch präsentiert, der gegen die Armut seines Landes kämpft, entartet dieses Bild von Folge zu Folge zunehmend, je mehr finstere Seiten seiner Gestalt offenbart werden. Über ein gewisses Level an Gewalt sieht man gewollt hinweg, indem man von Zeit zu Zeit Escobar in sehr persönlichen Szenen zeigt, die seinen inneren Zwiespalt enthüllen sollen. Die Nähe zu ihrem Antagonisten tut der Serie gut, dem Hauptcharakter eher weniger. Dabei ist es anfangs leicht befremdlich, wie statisch sich die Gesichtszüge von Schauspieler Wagner Moura durch die Staffel tragen, doch umso intensiver sind seine aggressiven Momente, die ab der zweiten Hälfte der Staffel wie ein lange Zeit angehäufter Stausee durch den Damm seiner abgeklärten Fassade preschen. Und wenn er daraufhin zum gefühlt zehnten Mal der kolumbianischen Polizei den Krieg erklärt und die Anschläge und Feuergefechte endlich in den Vordergrund rücken entfacht "Narcos" ein loderndes Feuer, während der Zuschauer sich selbst mal wieder bildschirmsüchtig nach Netflix neuester Droge ertappt. Die überaus spannende Inszenierung, die größenwahnsinnige Handlung und die innere Zerrissenheit zwischen Sicherheit und Gerechtigkeit, die in allen Charakteren tobt, sind es, die der Serie ihren besonderen Touch geben.

Dabei ist es anfangs leicht befremdlich, wie statisch sich die Gesichtszüge von Schauspieler Wagner Moura durch die Staffel tragen, doch umso intensiver sind seine aggressiven Momente, die ab der zweiten Hälfte der Staffel wie ein lange Zeit angehäufter Stausee durch den Damm seiner abgeklärten Fassade preschen. Und wenn er daraufhin zum gefühlt zehnten Mal der kolumbianischen Polizei den Krieg erklärt und die Anschläge und Feuergefechte endlich in den Vordergrund rücken entfacht "Narcos" ein loderndes Feuer, während der Zuschauer sich selbst mal wieder bildschirmsüchtig nach Netflix neuester Droge ertappt. Die überaus spannende Inszenierung, die größenwahnsinnige Handlung und die innere Zerrissenheit zwischen Sicherheit und Gerechtigkeit, die in allen Charakteren tobt, sind es, die der Serie ihren besonderen Touch geben.

Unzählige Menschen litten über die Jahrhunderte hinweg unter satanistischem Missbrauch. Was sich nach Gruselgeschichte anhört, läuft genauso wenig übernatürlich auch noch heute ab und wird trotzdem oft als Hirngespinst und Verschwörungstheorie abgetan. Über den Bestand dieser Kulte, so scheint es, will uns Regression zu Beginn aufklären. Die Thematik wird als ernstzunehmend eingeführt und unterstützend mit Informationen zu Satanismus („Basierend auf wahren Begebenheiten“) unterfüttert. Hier stoßen wir auf Detective Bruce Kenner (Ethan Hawke), der zusammen mit dem engagierten Psychologen Professor Kenneth Raines (David Thewlis) zu klären versucht, was genau Angela Gray (Emma Watson) widerfahren ist. Diese litt anscheinend über längere Zeit unter den Handlungen einer satanistischen Gruppierung, in die jeder aus dem kleinen Ort involviert sein könnte, und zieht Bruce geradewegs mit hinein in die tiefen Abgründe des Kults.

Unzählige Menschen litten über die Jahrhunderte hinweg unter satanistischem Missbrauch. Was sich nach Gruselgeschichte anhört, läuft genauso wenig übernatürlich auch noch heute ab und wird trotzdem oft als Hirngespinst und Verschwörungstheorie abgetan. Über den Bestand dieser Kulte, so scheint es, will uns Regression zu Beginn aufklären. Die Thematik wird als ernstzunehmend eingeführt und unterstützend mit Informationen zu Satanismus („Basierend auf wahren Begebenheiten“) unterfüttert. Hier stoßen wir auf Detective Bruce Kenner (Ethan Hawke), der zusammen mit dem engagierten Psychologen Professor Kenneth Raines (David Thewlis) zu klären versucht, was genau Angela Gray (Emma Watson) widerfahren ist. Diese litt anscheinend über längere Zeit unter den Handlungen einer satanistischen Gruppierung, in die jeder aus dem kleinen Ort involviert sein könnte, und zieht Bruce geradewegs mit hinein in die tiefen Abgründe des Kults.

Die Geradlinigkeit mit der Amenábar seine Geschichte erzählt, nimmt dem Film jedoch von Anfang an den Wind aus den Segeln. Auch wenn Regression nie zäh oder langweilig wird, passiert bis auf den Twist doch wenig Überraschendes. Eine spannungstechnische Steigerung ist bis zum Finale nie wirklich spürbar, und das in einer Atmosphäre, die gerade deswegen nie recht zugreifen mag. Die Gefahr scheint oft zu weit entfernt zu sein – zu mystifiziert und nicht greifbar, ein Gefühl von wahrer Bedrohung fehlt. Befindet sich Kenner circa in der Mitte des Films in einer Scheune und bekommt lebhafte Visionen eines Rituals, das hier vollzogen worden sein soll, fängt die Atmosphäre an zu kribbeln, kann seine Wirkung aber trotzdem nicht entfalten. Regression geht nie in die Vollen. Der Horror, der sich im Kopf des Zuschauers einnisten soll, keimt nicht. Dafür geht es in diesen Momenten zu schnell und die Vorarbeit fällt zu lasch aus. Kommt die paranoide Stimmung doch einmal in Fahrt, wird sie nur knappe 10 Minuten später durch den Twist wieder unterbrochen. Bis dahin ist Regression ein ordentlicher Film, der vor allem durch einen starken Ethan Hawke lebt. Das und ein paar wirklich gute Ansätze der cleveren Inszenierung retten Regression davor, ein voll und ganz abstoßendes Machwerk zu sein. Er ist zu kompetent gemacht, als dass seine widerliche Aussage allzu vernichtend sein kann.

Die Geradlinigkeit mit der Amenábar seine Geschichte erzählt, nimmt dem Film jedoch von Anfang an den Wind aus den Segeln. Auch wenn Regression nie zäh oder langweilig wird, passiert bis auf den Twist doch wenig Überraschendes. Eine spannungstechnische Steigerung ist bis zum Finale nie wirklich spürbar, und das in einer Atmosphäre, die gerade deswegen nie recht zugreifen mag. Die Gefahr scheint oft zu weit entfernt zu sein – zu mystifiziert und nicht greifbar, ein Gefühl von wahrer Bedrohung fehlt. Befindet sich Kenner circa in der Mitte des Films in einer Scheune und bekommt lebhafte Visionen eines Rituals, das hier vollzogen worden sein soll, fängt die Atmosphäre an zu kribbeln, kann seine Wirkung aber trotzdem nicht entfalten. Regression geht nie in die Vollen. Der Horror, der sich im Kopf des Zuschauers einnisten soll, keimt nicht. Dafür geht es in diesen Momenten zu schnell und die Vorarbeit fällt zu lasch aus. Kommt die paranoide Stimmung doch einmal in Fahrt, wird sie nur knappe 10 Minuten später durch den Twist wieder unterbrochen. Bis dahin ist Regression ein ordentlicher Film, der vor allem durch einen starken Ethan Hawke lebt. Das und ein paar wirklich gute Ansätze der cleveren Inszenierung retten Regression davor, ein voll und ganz abstoßendes Machwerk zu sein. Er ist zu kompetent gemacht, als dass seine widerliche Aussage allzu vernichtend sein kann.

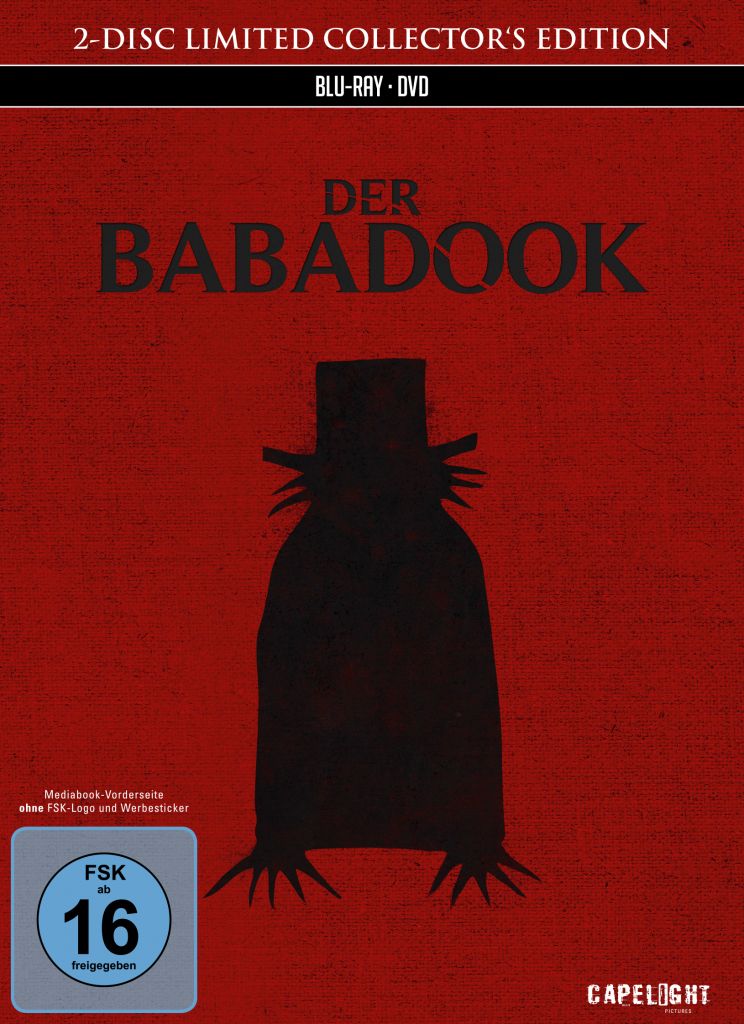

Wenn der Genreschriftsteller Stephen King einen Film als „äußerst verstörend und empfehlenswert“ bezeichnet und William Friedkin, Regisseur des legendären „Der Exorzist“, sogar einen drauflegt und angibt, „noch nie einen derart furchteinflössenden Film gesehen zu haben“, wird man auf jeden Fall neugierig. Abgesehen von diesen zwei Ikonen ist sich nach Aufführungen auf diversen Festivals auch die weltweite Geschmackspolizei darin einig, dass Jennifer Kents „Der Babadook“ ein modernes Highlight des ansonsten eher verpönten Horrorkinos darstellt. Auch wenn das Gruseldrama inszenatorisch ganz klare Stärken besitzt, kann ich nicht in den massivst positiven Tenor einstimmen. Denn die Schwächen des Werkes sind leider ebenso offensichtlich, finden aber in Anbetracht des durchaus ernsthaften Subtextes selten Erwähnung. „Der Babadook“ basiert übrigens auf dem Kurzfilm „Monster“, den die Regisseurin 2005 in schwarz-weiß abgedreht hat. Im Prinzip nehmen die wenigen Minuten in „Monster“ schon vorweg, was „Der Babadook“ letztlich auf volle Spielzeit ausweitet – und lang ist nicht zwingend besser. In beiden Filmen geht es um eine alleinstehende und überforderte Mutter, deren schwer erziehbares Kind ein Ungeheuer sieht. Während „Monster“ den Zuschauern ein Horrorszenario anbietet, das am Ende zur Interpretation einlädt, feuert einem „Der Babadook“ seinen bitteren Kern mit viel Tamtam und ohne Umwege frontal an den Kopf.

Wenn der Genreschriftsteller Stephen King einen Film als „äußerst verstörend und empfehlenswert“ bezeichnet und William Friedkin, Regisseur des legendären „Der Exorzist“, sogar einen drauflegt und angibt, „noch nie einen derart furchteinflössenden Film gesehen zu haben“, wird man auf jeden Fall neugierig. Abgesehen von diesen zwei Ikonen ist sich nach Aufführungen auf diversen Festivals auch die weltweite Geschmackspolizei darin einig, dass Jennifer Kents „Der Babadook“ ein modernes Highlight des ansonsten eher verpönten Horrorkinos darstellt. Auch wenn das Gruseldrama inszenatorisch ganz klare Stärken besitzt, kann ich nicht in den massivst positiven Tenor einstimmen. Denn die Schwächen des Werkes sind leider ebenso offensichtlich, finden aber in Anbetracht des durchaus ernsthaften Subtextes selten Erwähnung. „Der Babadook“ basiert übrigens auf dem Kurzfilm „Monster“, den die Regisseurin 2005 in schwarz-weiß abgedreht hat. Im Prinzip nehmen die wenigen Minuten in „Monster“ schon vorweg, was „Der Babadook“ letztlich auf volle Spielzeit ausweitet – und lang ist nicht zwingend besser. In beiden Filmen geht es um eine alleinstehende und überforderte Mutter, deren schwer erziehbares Kind ein Ungeheuer sieht. Während „Monster“ den Zuschauern ein Horrorszenario anbietet, das am Ende zur Interpretation einlädt, feuert einem „Der Babadook“ seinen bitteren Kern mit viel Tamtam und ohne Umwege frontal an den Kopf. Auf dem Weg zur Geburt ihres Kindes geraten Amelia (Essie Davis) und ihr Mann Oskar in einen schrecklichen Unfall, der dem werdenden Vater das Leben kostet. Amelia kann ihren Sohn Samuel (Noah Wiseman) zwar zur Welt bringen, doch fällt ihr die Liebe zu dem hyperaktiven Kind nicht leicht, überspannt dieses bei der gestressten Altenpflegerin den letzten Nerv und erinnert dessen Geburtstag auch zeitgleich immer an den brutalen Tod ihres Mannes. Auch in der Schule und dem näheren Umfeld fällt der vorlaute und anstrengende Junge so negativ auf, dass dringend psychiatrische Hilfe angeraten wird. „Mein Sohn fühlt sich schon so genug isoliert,“ wirft Amelia harsch ein und nimmt die Betreuung allein auf ihre gepeinigten Schultern. Als sie Samuel abends aus einem mysteriösen Buch die beunruhigende Geschichte des Mister Babadook vorliest, entwickelt diese sofort eine Eigendynamik und das Kind verfällt in einen hysterischen Zustand: Das Monster soll plötzlich an jeder Ecke lauern und möchte angeblich nur zu gern in die Haut der Mutter schlüpfen. Es dauert nicht lange, bis der Schwarze Mann schließlich aus Amelias Mund spricht …

Auf dem Weg zur Geburt ihres Kindes geraten Amelia (Essie Davis) und ihr Mann Oskar in einen schrecklichen Unfall, der dem werdenden Vater das Leben kostet. Amelia kann ihren Sohn Samuel (Noah Wiseman) zwar zur Welt bringen, doch fällt ihr die Liebe zu dem hyperaktiven Kind nicht leicht, überspannt dieses bei der gestressten Altenpflegerin den letzten Nerv und erinnert dessen Geburtstag auch zeitgleich immer an den brutalen Tod ihres Mannes. Auch in der Schule und dem näheren Umfeld fällt der vorlaute und anstrengende Junge so negativ auf, dass dringend psychiatrische Hilfe angeraten wird. „Mein Sohn fühlt sich schon so genug isoliert,“ wirft Amelia harsch ein und nimmt die Betreuung allein auf ihre gepeinigten Schultern. Als sie Samuel abends aus einem mysteriösen Buch die beunruhigende Geschichte des Mister Babadook vorliest, entwickelt diese sofort eine Eigendynamik und das Kind verfällt in einen hysterischen Zustand: Das Monster soll plötzlich an jeder Ecke lauern und möchte angeblich nur zu gern in die Haut der Mutter schlüpfen. Es dauert nicht lange, bis der Schwarze Mann schließlich aus Amelias Mund spricht … Ich mag Genrekost, die das Grauen aus Fabeln oder Mythen erwachsen lässt. Außerdem mag ich solche Werke, die den Horror als Ausdrucksform eines intimen Dramas nutzen. Obwohl „Der Babadook“ beides vereint, hat mich das Werk letztlich nicht voll überzeugen können. Oberflächlich dreht die Australierin Kent hier die Ausgangssituation von „Der Exorzist“ um und fügt dem Ganzen noch etwas Wahnsinn aus Stanley Kubricks „Shining“ hinzu. Das würde zu einem soliden Schocker reichen, und in der Tat ist die Umsetzung straff, wobei vor allem die triste Farbpalette und der spukhafte Soundtrack eine schaurige Atmosphäre erzeugen. Problematisch sind jedoch die eingeführten Charaktere, denn je penetranter die Drehbuchautorin und Regisseurin einem ihr Bild einer überlasteten Mutter in den Kopf hämmern möchte, je mehr verliert man das Interesse an der grobgeschnitzten Figur. Das liegt allerdings nicht an der Schauspielerin Essie Davis, die tatsächlich maximale Leistung in ihre Rolle steckt. Noch schlimmer steht es leider um den Filmsohn Samuel, der als Problemkind schon zu Beginn sämtliche Sympathiepunkte verspielt und anscheinend nicht mehr als schreien und dumme Dinge anstellen kann. Bestimmt existieren in der Realität ähnlich extreme Fälle, nur macht es bei einem Film, der eine Geschichte erzählen und die Zuschauer involvieren soll, durchaus Sinn, einen emotionalen Zugang zu den Figuren zu schaffen, bevor der Schrecken Einzug erhält.

Ich mag Genrekost, die das Grauen aus Fabeln oder Mythen erwachsen lässt. Außerdem mag ich solche Werke, die den Horror als Ausdrucksform eines intimen Dramas nutzen. Obwohl „Der Babadook“ beides vereint, hat mich das Werk letztlich nicht voll überzeugen können. Oberflächlich dreht die Australierin Kent hier die Ausgangssituation von „Der Exorzist“ um und fügt dem Ganzen noch etwas Wahnsinn aus Stanley Kubricks „Shining“ hinzu. Das würde zu einem soliden Schocker reichen, und in der Tat ist die Umsetzung straff, wobei vor allem die triste Farbpalette und der spukhafte Soundtrack eine schaurige Atmosphäre erzeugen. Problematisch sind jedoch die eingeführten Charaktere, denn je penetranter die Drehbuchautorin und Regisseurin einem ihr Bild einer überlasteten Mutter in den Kopf hämmern möchte, je mehr verliert man das Interesse an der grobgeschnitzten Figur. Das liegt allerdings nicht an der Schauspielerin Essie Davis, die tatsächlich maximale Leistung in ihre Rolle steckt. Noch schlimmer steht es leider um den Filmsohn Samuel, der als Problemkind schon zu Beginn sämtliche Sympathiepunkte verspielt und anscheinend nicht mehr als schreien und dumme Dinge anstellen kann. Bestimmt existieren in der Realität ähnlich extreme Fälle, nur macht es bei einem Film, der eine Geschichte erzählen und die Zuschauer involvieren soll, durchaus Sinn, einen emotionalen Zugang zu den Figuren zu schaffen, bevor der Schrecken Einzug erhält. Worauf das alles hinausläuft, das sollte eigentlich jedem klar sein, der mit Amelia und Samuel das innovativ gestaltete Kinderbuch studiert hat. Solange man auf der Genreebene bleibt, spielt es freilich keine Rolle, ob die finstere Titelfigur real oder ein schizophrenes Hirngespinst ist, und man kann sich auf einen nicht sonderlich originellen aber effektiven Trip einlassen. Leider verweigert sich der Film aber als reines Unterhaltungsprodukt und zwingt das Publikum ärgerlicherweise dazu, am Ende eine platte und reichlich vereinfachte Lösung für ein komplexes Problem zu schlucken: Mütter, die ihre eigenen Kinder bestialisch ermorden, sind leider immer wieder als sehr trauriges Phänomen zu beobachten. Welche Mechanismen und Hintergründe auch immer hinter den Taten stecken – einen simplen Buhmann dafür zu erzeugen, den man bei Bedarf wegsperren und mit Futter erfolgreich ruhigstellen kann, trägt ganz sicher nicht als schlauer Ansatz zu dem Thema bei. Ohnehin ist „Der Babadook“ nicht wirklich die clevere Allegorie, die er vorgibt zu sein. In Anbetracht der dichten Stimmung und einem Gespür für Terror und Bedrohung kann man hier dennoch eine milde Empfehlung aussprechen. Ein Meisterwerk liegt jedoch ganz sicher nicht vor und William Friedkin sollte sich besser nochmal seinen „Der Exorzist“ anschauen, wenn er nach einem wahrhaft furchteinflössenden – und überaus vielschichtigen – Film sucht.

Worauf das alles hinausläuft, das sollte eigentlich jedem klar sein, der mit Amelia und Samuel das innovativ gestaltete Kinderbuch studiert hat. Solange man auf der Genreebene bleibt, spielt es freilich keine Rolle, ob die finstere Titelfigur real oder ein schizophrenes Hirngespinst ist, und man kann sich auf einen nicht sonderlich originellen aber effektiven Trip einlassen. Leider verweigert sich der Film aber als reines Unterhaltungsprodukt und zwingt das Publikum ärgerlicherweise dazu, am Ende eine platte und reichlich vereinfachte Lösung für ein komplexes Problem zu schlucken: Mütter, die ihre eigenen Kinder bestialisch ermorden, sind leider immer wieder als sehr trauriges Phänomen zu beobachten. Welche Mechanismen und Hintergründe auch immer hinter den Taten stecken – einen simplen Buhmann dafür zu erzeugen, den man bei Bedarf wegsperren und mit Futter erfolgreich ruhigstellen kann, trägt ganz sicher nicht als schlauer Ansatz zu dem Thema bei. Ohnehin ist „Der Babadook“ nicht wirklich die clevere Allegorie, die er vorgibt zu sein. In Anbetracht der dichten Stimmung und einem Gespür für Terror und Bedrohung kann man hier dennoch eine milde Empfehlung aussprechen. Ein Meisterwerk liegt jedoch ganz sicher nicht vor und William Friedkin sollte sich besser nochmal seinen „Der Exorzist“ anschauen, wenn er nach einem wahrhaft furchteinflössenden – und überaus vielschichtigen – Film sucht. • Interviews mit Jennifer Kent und Essie Davis

• Interviews mit Jennifer Kent und Essie Davis

Mit 8848 Metern liegt die Spitze des Mount Everest gleich auf mit der Flughöhe einer Boeing 747. Die Luft ist dünn, der Wind ist kalt – der Everest ist der Star unter den Bergen. Passend dazu schickt Regisseur Baltasar Kormákur (2 Guns) ein wahres Star-Ensemble auf die gefährliche Reise zur Spitze des höchsten Berges der Welt. Jason Clarke (

Mit 8848 Metern liegt die Spitze des Mount Everest gleich auf mit der Flughöhe einer Boeing 747. Die Luft ist dünn, der Wind ist kalt – der Everest ist der Star unter den Bergen. Passend dazu schickt Regisseur Baltasar Kormákur (2 Guns) ein wahres Star-Ensemble auf die gefährliche Reise zur Spitze des höchsten Berges der Welt. Jason Clarke ( Wider Erwarten ist Everest größtenteils nicht als großes Spektakel inszeniert, sondern zeigt sich als bodenständiges Drama über die Träume und Problemflüchte der Hauptfiguren. Die Motivationen der Charaktere sind nichts Neues oder Weltbewegendes und vor allem der Klimax um Jason Clarkes Geschichte wird zum Ende relativ klischeehaft inszeniert (daheim wartet seine von Keira Knightley gespielte schwangere Frau auf ihn), aufgrund der wahren Geschichte, auf der Everest basiert, vermag man das aber nicht wirklich als Negativpunkt anzukreiden. Ganz ohne Kitsch geht es letztendlich aber doch nicht.

Wider Erwarten ist Everest größtenteils nicht als großes Spektakel inszeniert, sondern zeigt sich als bodenständiges Drama über die Träume und Problemflüchte der Hauptfiguren. Die Motivationen der Charaktere sind nichts Neues oder Weltbewegendes und vor allem der Klimax um Jason Clarkes Geschichte wird zum Ende relativ klischeehaft inszeniert (daheim wartet seine von Keira Knightley gespielte schwangere Frau auf ihn), aufgrund der wahren Geschichte, auf der Everest basiert, vermag man das aber nicht wirklich als Negativpunkt anzukreiden. Ganz ohne Kitsch geht es letztendlich aber doch nicht. Nebendran thematisiert Kormákur auch die mystische Seite des Mount Everest. Beim Einführen des Berges als "Antagonist" des Films wird jedoch ziemlich dick aufgetragen und richtig bedrohlich wirkt die eisige Landschaft auch nie. Dafür sieht sie schön aus und das CGI fügt sich organisch in die realen Bilder ein. Generell ist Everest aber alles andere als ein Werbefilm für eine Bergsteigerreise, sondern konzentriert sich vor allem auf die gefährlichen Aspekte des Traumes vieler Herausforderungslustiger. So wird am Anfang mit Statistiken über die Todesopfer der Ton des Films klargemacht und auch vor abgefrorenen Gliedmaßen nicht zurückgeschreckt.

Nebendran thematisiert Kormákur auch die mystische Seite des Mount Everest. Beim Einführen des Berges als "Antagonist" des Films wird jedoch ziemlich dick aufgetragen und richtig bedrohlich wirkt die eisige Landschaft auch nie. Dafür sieht sie schön aus und das CGI fügt sich organisch in die realen Bilder ein. Generell ist Everest aber alles andere als ein Werbefilm für eine Bergsteigerreise, sondern konzentriert sich vor allem auf die gefährlichen Aspekte des Traumes vieler Herausforderungslustiger. So wird am Anfang mit Statistiken über die Todesopfer der Ton des Films klargemacht und auch vor abgefrorenen Gliedmaßen nicht zurückgeschreckt.