Fack Ju Göhte 2, D 2015 • 115 Min • Regie: Bora Dagtekin • Mit: Elyas M’Barek, Jella Haase, Karoline Herfurth, Volker Bruch, Katja Riemann, Max von der Groeben, Anna Lena Klenke, Gizem Emre • FSK: ab 12 Jahren • Kinostart: 10.09.2015 • Deutsche Website

Handlung

Der Lehrerjob ist kein Zuckerschlecken, stellt Ex-Knacki Zeki Müller (Elyas M’Barek) schnell fest. Jeden Morgen klingelt einen der Wecker früh aus dem Bett, man muss tatsächlich Lernstoff vorbereiten, seine Problemfälle aus der 10b rauben ihm den letzten Nerv und obendrein gibt es dafür auch nur wenig Kohle. Wer will das schon freiwillig ein Leben lang machen? Zeki träumt davon, eine Bar zu eröffnen und plötzlich bietet sich ihm auch ein Ausweg – Diamanten aus seiner alten Beute tauchen auf, die er prompt in einem Stofftier versteckt, damit seine Freundin und Kollegin Lisi (Karoline Herfurth) ihm nicht auf die Schliche kommt. Zu blöd, dass eben dieses Stofftier als Spende nach Thailand geht. Also meldet sich Zeki gemeinsam mit Lisi freiwillig zur Klassenfahrt in ein thailändisches Dorf, um den Diamanten hinterherzujagen. Die Schulleiterin Frau Gerster (Katja Riemann) verfolgt durch die Klassenfahrt auch eigene Absichten: Zeki soll dem konkurrierenden Schillergymnasium die dortige Partnerschule vor der Nase wegschnappen und so der Goethe-Gesamtschule die Werbekampagne des Bildungsministeriums sichern. Als Lisi durch einen Streich von Zekis Schülern die Reise nicht antreten kann, muss er sich in Thailand nicht nur alleine mit der Rasselbande herumplagen, sondern auch mit dem elitären, übermotivierten Lehrer Hauke Wölki (Volker Bruch) vom Schillergymnasium. Kann er die Diamanten finden und den verhassten Lehrerjob an den Nagel hängen?

Kritik

Offenbar ist Thailand der Ort, an dem mittelprächtige Comedy-Fortsetzungen landen. Wie die Produktionsnotizen zu Fack Ju Göhte 2 erklären, wurde der Film nicht nur im gleichen Gebiet gedreht, wie Hangover 2, sondern zeigt in einer Szene sogar die Luftaufnahme von der gleichen Straße, die so auch im Hollywood-Komödienhit zu sehen ist. Der Drehort ist jedoch nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Fack Ju Göhte 2 und Hangover 2 verbindet. Beide sind Fortsetzungen zu Riesenhits, mit denen niemand gerechnet hat, und beide versuchen die Erfolgsformel des jeweiligen Vorgängers in einem neuen Setting haargenau anzuwenden, nach dem Motto „man soll nicht reparieren, was nicht kaputt ist“. In beiden Fällen entstand dabei eine akzeptable Zeitvertreib-Komödie, die jedoch nur wenig vom Esprit des ersten Teils hat. Filmfortsetzungen wandeln meist auf einem schmalen Grat. Einerseits wollen die Zuschauer ein Erlebnis, wie sie es schon beim ersten Film hatten, doch andererseits will man auch nicht eine Kopie sehen. Das gilt umso mehr für Komödien, denn gerade Gags funktionieren weniger gut, wenn man sie einfach in abgewandelter Form wiederholt. Daran litt das Hangover-Sequel und auch Fack Ju Göhte 2 entkommt dem Fluch von Comedy-Sequels nicht.

Offenbar ist Thailand der Ort, an dem mittelprächtige Comedy-Fortsetzungen landen. Wie die Produktionsnotizen zu Fack Ju Göhte 2 erklären, wurde der Film nicht nur im gleichen Gebiet gedreht, wie Hangover 2, sondern zeigt in einer Szene sogar die Luftaufnahme von der gleichen Straße, die so auch im Hollywood-Komödienhit zu sehen ist. Der Drehort ist jedoch nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Fack Ju Göhte 2 und Hangover 2 verbindet. Beide sind Fortsetzungen zu Riesenhits, mit denen niemand gerechnet hat, und beide versuchen die Erfolgsformel des jeweiligen Vorgängers in einem neuen Setting haargenau anzuwenden, nach dem Motto „man soll nicht reparieren, was nicht kaputt ist“. In beiden Fällen entstand dabei eine akzeptable Zeitvertreib-Komödie, die jedoch nur wenig vom Esprit des ersten Teils hat. Filmfortsetzungen wandeln meist auf einem schmalen Grat. Einerseits wollen die Zuschauer ein Erlebnis, wie sie es schon beim ersten Film hatten, doch andererseits will man auch nicht eine Kopie sehen. Das gilt umso mehr für Komödien, denn gerade Gags funktionieren weniger gut, wenn man sie einfach in abgewandelter Form wiederholt. Daran litt das Hangover-Sequel und auch Fack Ju Göhte 2 entkommt dem Fluch von Comedy-Sequels nicht.

Ist eine gleichwertige Komödien-Fortsetzung grundsätzlich unmöglich? Sicherlich nicht, wie diverse Beispiele in Vergangenheit schon gezeigt haben. Die meisten von ihnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich zwar auf die Stärken des Vorgängers besinnen, aber zugleich auch die Geschichte natürlich weiterentwickeln. Genau das geschieht in Fack Ju Göhte 2 aber nicht. Im Mittelpunkt stehen wieder der gleiche Aufbau und der gleiche Konflikt wie im ersten Film. Zeki spielt halbherzig den Lehrer vor, während er nach seiner Beute sucht und sich irgendwann der Entscheidung zwischen seinen Chaoten-Schülern, die ihm ans Herz gewachsen sind, und einem unbeschwerten Leben ohne Verantwortung stellen muss. Da er zwar ein Krimineller ist, aber unter seinem rüpelhaften Auftreten sich ein Herz aus Gold verbirgt, kennen wir wieder einmal seine Entscheidung, noch bevor seine Filmfigur sich dessen bewusst wird.

Natürlich ist es nicht die aus diesem Konflikt resultierende Spannung, die den ersten Film so reizvoll gemacht hat, sondern vielmehr der Weg zu der vorhersehbaren Entscheidung, der Spaß gemacht hat und dieser Weg kommt einem im zweiten Film allzu bekannt vor, nur eben ein wenig flacher und abgetretener. Zeki darf wieder einmal abgefuckt dreinschauen und mit einer Assi-Attitüde seine Schüler wüst beschimpfen. Jella Haase und Gizem Emre lassen die dumpfen Obertussen heraushängen und Lucas Reiber gibt wieder einmal der sozial inkompetente Obernerd. Die Gagdichte ist ähnlich hoch wie im Vorgänger, doch deren Erfolgsquote ist deutlich niedriger. Fack Ju Göhte war überraschend frech und pointiert, wie ein frischer Wind inmitten der recht biederen Schweiger/Schweighöfer-Komödien Deutschlands. Dieser Überraschungseffekt ist diesmal weg und was bleibt, ist eine passable Komödie, die aber weder die Frische noch den Wiederanschauungswert des Vorgängers hat.

Natürlich ist es nicht die aus diesem Konflikt resultierende Spannung, die den ersten Film so reizvoll gemacht hat, sondern vielmehr der Weg zu der vorhersehbaren Entscheidung, der Spaß gemacht hat und dieser Weg kommt einem im zweiten Film allzu bekannt vor, nur eben ein wenig flacher und abgetretener. Zeki darf wieder einmal abgefuckt dreinschauen und mit einer Assi-Attitüde seine Schüler wüst beschimpfen. Jella Haase und Gizem Emre lassen die dumpfen Obertussen heraushängen und Lucas Reiber gibt wieder einmal der sozial inkompetente Obernerd. Die Gagdichte ist ähnlich hoch wie im Vorgänger, doch deren Erfolgsquote ist deutlich niedriger. Fack Ju Göhte war überraschend frech und pointiert, wie ein frischer Wind inmitten der recht biederen Schweiger/Schweighöfer-Komödien Deutschlands. Dieser Überraschungseffekt ist diesmal weg und was bleibt, ist eine passable Komödie, die aber weder die Frische noch den Wiederanschauungswert des Vorgängers hat.

An den Darstellern liegt es freilich nicht. Elyas M’Barek beweist wieder einmal, dass er Charisma und Leinwandpräsenz besitzt und obwohl er natürlich am Ende immer die richtige Entscheidung trifft, fühlt sich Zeki selten weichgespült an. Jella Haase, der nicht-so-heimliche Star des ersten Films, stiehlt wieder einmal die Show und wird zu Recht auf der Besetzungsliste mittlerweile direkt nach M’Barek. Sie spielt die prollige Chantal so erschreckend überzeugend, dass man sie sich kaum in einer anderen Rolle vorstellen kann. Auch der Rest der 10b-Schwachmaten schlägt sich gut und Volker Bruch als neuer Antagonist ist genau die Art überengagierter und vor Begeisterung überschäumender Lehrer, die einen in der Schulzeit reichlich genervt haben. Einige der lustigsten Momente gehören wieder einmal Katja Riemann in ihrer kurzen Rolle als leistungsmotivierte Schuldirektorin. Lediglich Karoline Herfurth als Herzblut-Lehrerin Lisi wird diesmal zugunsten von Zekis Klasse zur Nebenfigur degradiert und nach dem ersten Filmdrittel spielt nach dem ersten Drittel keine nennenswerte Rolle mehr. Das ist schade, denn die Chemie zwischen M’Barek und Herfurth stimmt immer noch.

An den Darstellern liegt es freilich nicht. Elyas M’Barek beweist wieder einmal, dass er Charisma und Leinwandpräsenz besitzt und obwohl er natürlich am Ende immer die richtige Entscheidung trifft, fühlt sich Zeki selten weichgespült an. Jella Haase, der nicht-so-heimliche Star des ersten Films, stiehlt wieder einmal die Show und wird zu Recht auf der Besetzungsliste mittlerweile direkt nach M’Barek. Sie spielt die prollige Chantal so erschreckend überzeugend, dass man sie sich kaum in einer anderen Rolle vorstellen kann. Auch der Rest der 10b-Schwachmaten schlägt sich gut und Volker Bruch als neuer Antagonist ist genau die Art überengagierter und vor Begeisterung überschäumender Lehrer, die einen in der Schulzeit reichlich genervt haben. Einige der lustigsten Momente gehören wieder einmal Katja Riemann in ihrer kurzen Rolle als leistungsmotivierte Schuldirektorin. Lediglich Karoline Herfurth als Herzblut-Lehrerin Lisi wird diesmal zugunsten von Zekis Klasse zur Nebenfigur degradiert und nach dem ersten Filmdrittel spielt nach dem ersten Drittel keine nennenswerte Rolle mehr. Das ist schade, denn die Chemie zwischen M’Barek und Herfurth stimmt immer noch.

Seinem Vorgänger entspricht Fack Ju Göhte 2 leider auch in einem weiteren, wenig glücklich geratenen Punkt – einer überlangen Laufzeit. Schon der erste Film zerrte gegen Ende ein wenig am Geduldsfaden, doch hier fühlt man die knapp zweistündige Laufzeit noch mehr, weil sie mit einem Subplot über verwilderte Waisenkinder von Tsumani-Opfern aufgepolstert wurde, der sich irgendwo zwischen überflüssig und leicht geschmacklos bewegt.

Fazit

Fack Ju Göhte 2 weist die üblichen Schwächen eines Comedy-Sequels auf. Was im ersten Teil gut funktionierte, wird noch einmal aufgewärmt, doch es gibt eben nur ein erstes Mal. Die Fortsetzung wirkt nicht mehr so erfrischend, frech und lustig wie der Vorgänger und leidet an unnötigen Subplots, doch Fans von Elyas M’Bareks Draufgänger-Charme und Jella Haases sympathisch-unterbelichteter Tussi werden immer noch auf ihre Kosten kommen.

Es ist eine unglaublich triste Welt, in die Regisseur Miroslav Slaboshipitsky uns und Hauptprotagonist Sergey (Grigory Fesenko) entführt. Dreckig und kalt ist sein neues Zuhause: Ein Internat für Gehörlose, das aussieht wie ein Gefängnis und damit fast sinnbildlich für die Gefilde stehen könnte, in die sich Sergey schnell begibt. „The Tribe“, eine viele Mitglieder umfassende Gang, die das Internat unter ihrer Kontrolle hat, nimmt den Neuen nämlich sofort unter ihre Fittiche. Gewalt, Raub und Prostitution prägen ihren Alltag. Dabei verzichtet Slaboshipitsky in seiner Erzählung auch weitestgehend darauf, die schulischen Aktivitäten mit einzubinden, sondern konzentriert sich voll und ganz auf das kaputte Leben abseits des Klassenraums. In diesem muss sich Sergey zwangsläufig durchsetzen, damit er nicht wie andere unter dem Druck der Gang leidet und verliebt sich dabei in Gangmitglied und Schulkameradin Anna (Yana Novikova), die ihren Körper jede Nacht an Lastwagenfahrer verkauft.

Es ist eine unglaublich triste Welt, in die Regisseur Miroslav Slaboshipitsky uns und Hauptprotagonist Sergey (Grigory Fesenko) entführt. Dreckig und kalt ist sein neues Zuhause: Ein Internat für Gehörlose, das aussieht wie ein Gefängnis und damit fast sinnbildlich für die Gefilde stehen könnte, in die sich Sergey schnell begibt. „The Tribe“, eine viele Mitglieder umfassende Gang, die das Internat unter ihrer Kontrolle hat, nimmt den Neuen nämlich sofort unter ihre Fittiche. Gewalt, Raub und Prostitution prägen ihren Alltag. Dabei verzichtet Slaboshipitsky in seiner Erzählung auch weitestgehend darauf, die schulischen Aktivitäten mit einzubinden, sondern konzentriert sich voll und ganz auf das kaputte Leben abseits des Klassenraums. In diesem muss sich Sergey zwangsläufig durchsetzen, damit er nicht wie andere unter dem Druck der Gang leidet und verliebt sich dabei in Gangmitglied und Schulkameradin Anna (Yana Novikova), die ihren Körper jede Nacht an Lastwagenfahrer verkauft. Lange Aufnahmen, die auch in den schlimmsten Momenten schonungslos draufhalten, machen die dichte und gezielt Unwohlsein erregende Atmosphäre von The Tribe aus. Dialoge gibt es unter den Gehörlosen natürlich nicht und auch auf Untertitel wird bewusst verzichtet. Damit kehrt der Film mit seinen viel durch Mimik und Gestik arbeitenden Schauspielern nicht nur zu den Wurzeln des Kinos zurück, es ist auch ein äußerst mutiges Vorgehen. Das reine Erzählen durch die Kraft der Bilder bleibt in Hollywood oft auf der Strecke. Man verlässt sich auf erklärende Voiceover oder TV-Zusammenschnitte, die als Exposition dienen. Der Handlung von The Tribe kann man jedoch allein durch seine Bildsprache folgen. Allein dadurch ist dieses Experiment schon ein Sieg für das Kino, dem man Beachtung schenken sollte. Außerdem profitiert die Atmosphäre davon und die ruhige Erzählstruktur kann in ihren explosionsartigen Momenten ihre volle Wirkung entfalten.

Lange Aufnahmen, die auch in den schlimmsten Momenten schonungslos draufhalten, machen die dichte und gezielt Unwohlsein erregende Atmosphäre von The Tribe aus. Dialoge gibt es unter den Gehörlosen natürlich nicht und auch auf Untertitel wird bewusst verzichtet. Damit kehrt der Film mit seinen viel durch Mimik und Gestik arbeitenden Schauspielern nicht nur zu den Wurzeln des Kinos zurück, es ist auch ein äußerst mutiges Vorgehen. Das reine Erzählen durch die Kraft der Bilder bleibt in Hollywood oft auf der Strecke. Man verlässt sich auf erklärende Voiceover oder TV-Zusammenschnitte, die als Exposition dienen. Der Handlung von The Tribe kann man jedoch allein durch seine Bildsprache folgen. Allein dadurch ist dieses Experiment schon ein Sieg für das Kino, dem man Beachtung schenken sollte. Außerdem profitiert die Atmosphäre davon und die ruhige Erzählstruktur kann in ihren explosionsartigen Momenten ihre volle Wirkung entfalten. Die engagierten Schauspieler sind alle selbst gehörlos und bringen deshalb eine sehr ausdrucksstarke Gestik mit sich. Alle strengen sich merkbar an, doch trotzdem leidet die Authentizität hier und da leider doch etwas unter ihrem Spiel. Allein Hauptdarsteller Grigory Fesenko liefert durchgehend gute Arbeit ab und verarbeitet seine Charakterentwicklung überzeugend in seinem Mimik- und Gestikspiel. Es sind oft Kleinigkeiten, die einen durch ihre offensichtliche Falschheit aus dem Film ziehen, was sehr schade ist. So muss sich Sergey zu Anfang zum Beispiel in einem Kampf beweisen, der in der sonst so ernsten Atmosphäre unglaublich einstudiert und lächerlich wirkt. Auch auf der technischen Seite bewegt man sich durchaus im soliden Bereich. Auch wenn einige Einstellungen des talentierten Kameramanns Valentyn Vasyanovych oft doch etwas zu gedehnt ausfallen, schafft er es durchweg, atmosphärische Bilder zu generieren.

Die engagierten Schauspieler sind alle selbst gehörlos und bringen deshalb eine sehr ausdrucksstarke Gestik mit sich. Alle strengen sich merkbar an, doch trotzdem leidet die Authentizität hier und da leider doch etwas unter ihrem Spiel. Allein Hauptdarsteller Grigory Fesenko liefert durchgehend gute Arbeit ab und verarbeitet seine Charakterentwicklung überzeugend in seinem Mimik- und Gestikspiel. Es sind oft Kleinigkeiten, die einen durch ihre offensichtliche Falschheit aus dem Film ziehen, was sehr schade ist. So muss sich Sergey zu Anfang zum Beispiel in einem Kampf beweisen, der in der sonst so ernsten Atmosphäre unglaublich einstudiert und lächerlich wirkt. Auch auf der technischen Seite bewegt man sich durchaus im soliden Bereich. Auch wenn einige Einstellungen des talentierten Kameramanns Valentyn Vasyanovych oft doch etwas zu gedehnt ausfallen, schafft er es durchweg, atmosphärische Bilder zu generieren.

M. Night Shyamalan, nach „The Sixth Sense“ kurzzeitig Hollywoods Wunderkind, hat einen neuen Film gemacht, doch alle rümpfen nur skeptisch die Nase. Grund für diese Haltung dürften vor allem die letzten Werke des Regisseurs ab dem überwiegend negativ rezensierten „The Happening“ von 2008 sein. Die Mischung aus 50er-B-Horror und 70er-Paranoiakino hat mich seinerzeit noch solide unterhalten (neben einer dichten Atmosphäre gab es Menschen, die vor gifttragenden Winden buchstäblich weggelaufen sind, und den wohl flachsten Hustensaftwitz aller Zeiten, vorgetragen von Hauptdarsteller Mark Wahlberg), doch den meisten Kinogängern ist die bewusst trashige Arbeit einfach zu lächerlich gewesen – von unlogisch ganz zu schweigen. Zwischen den folgenden Projekten

M. Night Shyamalan, nach „The Sixth Sense“ kurzzeitig Hollywoods Wunderkind, hat einen neuen Film gemacht, doch alle rümpfen nur skeptisch die Nase. Grund für diese Haltung dürften vor allem die letzten Werke des Regisseurs ab dem überwiegend negativ rezensierten „The Happening“ von 2008 sein. Die Mischung aus 50er-B-Horror und 70er-Paranoiakino hat mich seinerzeit noch solide unterhalten (neben einer dichten Atmosphäre gab es Menschen, die vor gifttragenden Winden buchstäblich weggelaufen sind, und den wohl flachsten Hustensaftwitz aller Zeiten, vorgetragen von Hauptdarsteller Mark Wahlberg), doch den meisten Kinogängern ist die bewusst trashige Arbeit einfach zu lächerlich gewesen – von unlogisch ganz zu schweigen. Zwischen den folgenden Projekten  Zwei Handkameras, zwei Kinderdarsteller, ein älteres Schauspielerpaar und sein eigenes Landhaus in Pennsylvania benötigt der Regisseur als Zutaten für seine kleine und gemeine Geschichte: Die Geschwister Becca (Olivia DeJonge) und Tyler (Ed Oxenbould) werden von ihrer Mom (Kathryn Hahn) in den Zug gesetzt, um endlich die Großeltern zu treffen. Becca plant eine Dokumentation über die noch unbekannten Familienmitglieder, die nach einem heftigen Streit die Beziehung zu ihrer Tochter abgebrochen haben. Bei der Ankunft entpuppen sich Omi (Deanna Dunagan) und Opi (Peter McRobbie) als vielleicht etwas zerzauste, aber dennoch liebenswerte Gestalten. Schleckereien gibt es reichlich, aber auch gewisse Regeln müssen in dem abgelegenen Anwesen eingehalten werden. Nicht nach 21:30 Uhr das Zimmer zu verlassen, zum Beispiel. Recht früh bemerken die aufgeweckten Kids, dass zumindest bei Nana gewaltig eine Schraube locker zu sein scheint, wandelt diese doch nachts nackt durchs Haus und kratzt an Türen. Auch Pop Pop benimmt sich inzwischen etwas seltsam; tauscht finstere Blicke, leckt am Lauf seines Gewehres und schlägt auf der Straße wildfremde Leute zusammen. Die Großeltern seien eben alt, gibt Mama per Skypechat aus dem Urlaub zu bedenken. Aber wieso starrt Omi immer so trostlos in den Brunnen und welches schmutzige Geheimnis versteckt Opi im Schuppen? Die seltsamen Vorfälle häufen sich, und die Kinder beschließen, der Sache per Videoüberwachung auf den Grund zu gehen …

Zwei Handkameras, zwei Kinderdarsteller, ein älteres Schauspielerpaar und sein eigenes Landhaus in Pennsylvania benötigt der Regisseur als Zutaten für seine kleine und gemeine Geschichte: Die Geschwister Becca (Olivia DeJonge) und Tyler (Ed Oxenbould) werden von ihrer Mom (Kathryn Hahn) in den Zug gesetzt, um endlich die Großeltern zu treffen. Becca plant eine Dokumentation über die noch unbekannten Familienmitglieder, die nach einem heftigen Streit die Beziehung zu ihrer Tochter abgebrochen haben. Bei der Ankunft entpuppen sich Omi (Deanna Dunagan) und Opi (Peter McRobbie) als vielleicht etwas zerzauste, aber dennoch liebenswerte Gestalten. Schleckereien gibt es reichlich, aber auch gewisse Regeln müssen in dem abgelegenen Anwesen eingehalten werden. Nicht nach 21:30 Uhr das Zimmer zu verlassen, zum Beispiel. Recht früh bemerken die aufgeweckten Kids, dass zumindest bei Nana gewaltig eine Schraube locker zu sein scheint, wandelt diese doch nachts nackt durchs Haus und kratzt an Türen. Auch Pop Pop benimmt sich inzwischen etwas seltsam; tauscht finstere Blicke, leckt am Lauf seines Gewehres und schlägt auf der Straße wildfremde Leute zusammen. Die Großeltern seien eben alt, gibt Mama per Skypechat aus dem Urlaub zu bedenken. Aber wieso starrt Omi immer so trostlos in den Brunnen und welches schmutzige Geheimnis versteckt Opi im Schuppen? Die seltsamen Vorfälle häufen sich, und die Kinder beschließen, der Sache per Videoüberwachung auf den Grund zu gehen … Analog zu der Frage, ob das Glas halbvoll oder halbleer sei, darf man sich nach der Sichtung von „The Visit“ (der ursprünglich den mild plotspoilernden Titel „Sundowning“ tragen sollte) fragen, ob das Werk nun halb gut oder halb schlecht ist. Als triumphales Comeback Shyamalans kann man die Arbeit ganz sicher nicht bezeichnen, dennoch fällt die Entscheidung für mich letztlich eher im positiven Sinne aus: Sieht man über den inzwischen arg nervigen Dokumentationscharakter mit Metaebene und zahllose, verbale Zitate hinweg, ist „The Visit“ ein Film, der sicher keine tiefen Spuren hinterlassen wird, aber auf seine extrem eigentümliche Weise Spaß macht. Shyamalan schlägt mehr als nur die Schock- oder Gruseltaste an und überzieht seinen Schrecken außerdem mit einer dicken Glasur galligen Humors. Vorbei ist die Zeit der langen, bedeutungsschwangeren Blicke und geflüsterten Worte, die bis „Das Mädchen aus dem Wasser“ (2006) ein Markenzeichen des Regisseurs gewesen sind. Hier kommt eine flotte und auf den ersten Blick konventionelle Genrenummer, die aber im Verlauf genüsslich aus der Bahn fliegt und manchem Zuschauer böse vor den Kopf stoßen könnte. Wirklich cool in „The Visit“ ist lediglich der rappende Tyler, von dem man sich gar ein Spin Off wünschen würde. „Tyler geht zur Schule“? Ich wäre dabei, wenn der Racker seine Lehrerin mit Namen von Popsängerinnen anstelle von Fluchwörtern beleidigt. Der Rest des Werkes ist ebenfalls nicht uninteressant, aber eher als gaga, schräg oder stellenweise völlig krank zu werten. Zum Beispiel eine deftige Abreibung mit Fäkalien gefällig? Dann kommen und staunen Sie doch bitte!

Analog zu der Frage, ob das Glas halbvoll oder halbleer sei, darf man sich nach der Sichtung von „The Visit“ (der ursprünglich den mild plotspoilernden Titel „Sundowning“ tragen sollte) fragen, ob das Werk nun halb gut oder halb schlecht ist. Als triumphales Comeback Shyamalans kann man die Arbeit ganz sicher nicht bezeichnen, dennoch fällt die Entscheidung für mich letztlich eher im positiven Sinne aus: Sieht man über den inzwischen arg nervigen Dokumentationscharakter mit Metaebene und zahllose, verbale Zitate hinweg, ist „The Visit“ ein Film, der sicher keine tiefen Spuren hinterlassen wird, aber auf seine extrem eigentümliche Weise Spaß macht. Shyamalan schlägt mehr als nur die Schock- oder Gruseltaste an und überzieht seinen Schrecken außerdem mit einer dicken Glasur galligen Humors. Vorbei ist die Zeit der langen, bedeutungsschwangeren Blicke und geflüsterten Worte, die bis „Das Mädchen aus dem Wasser“ (2006) ein Markenzeichen des Regisseurs gewesen sind. Hier kommt eine flotte und auf den ersten Blick konventionelle Genrenummer, die aber im Verlauf genüsslich aus der Bahn fliegt und manchem Zuschauer böse vor den Kopf stoßen könnte. Wirklich cool in „The Visit“ ist lediglich der rappende Tyler, von dem man sich gar ein Spin Off wünschen würde. „Tyler geht zur Schule“? Ich wäre dabei, wenn der Racker seine Lehrerin mit Namen von Popsängerinnen anstelle von Fluchwörtern beleidigt. Der Rest des Werkes ist ebenfalls nicht uninteressant, aber eher als gaga, schräg oder stellenweise völlig krank zu werten. Zum Beispiel eine deftige Abreibung mit Fäkalien gefällig? Dann kommen und staunen Sie doch bitte! Bevor das hier jemand in den falschen Hals bekommt: „The Visit“ ist kein guter Film, aber er unterhält und versteht es, bei seinem Publikum an den passenden Stellen spezifische Reaktionen hervorzurufen. Und zwar nicht durch laute oder spektakuläre Effekte, sondern durch puren erzählerischen Wahnwitz. Die Performances sind durch die Bank gelungen, das Timing passt und der obligatorische Twist am Ende sitzt: Eltern werden sich nach „The Visit“ zweimal überlegen, ob sie ihre Kinder nochmal selbstständig zu Oma und Opa fahren lassen …

Bevor das hier jemand in den falschen Hals bekommt: „The Visit“ ist kein guter Film, aber er unterhält und versteht es, bei seinem Publikum an den passenden Stellen spezifische Reaktionen hervorzurufen. Und zwar nicht durch laute oder spektakuläre Effekte, sondern durch puren erzählerischen Wahnwitz. Die Performances sind durch die Bank gelungen, das Timing passt und der obligatorische Twist am Ende sitzt: Eltern werden sich nach „The Visit“ zweimal überlegen, ob sie ihre Kinder nochmal selbstständig zu Oma und Opa fahren lassen …

Schon häufiger haben Filmemacher Genrefilme als Projektionsflächen genutzt, um klassische Coming-of-Age-Geschichten zu erzählen. Dabei sind auch einige echte Perlen entstanden, allen voran Ginger Snaps und So finster die Nacht, die auch beim Fantasy Filmfest liefen. Auch meinen FFF-Favoriten aus dem Vorjahr,

Schon häufiger haben Filmemacher Genrefilme als Projektionsflächen genutzt, um klassische Coming-of-Age-Geschichten zu erzählen. Dabei sind auch einige echte Perlen entstanden, allen voran Ginger Snaps und So finster die Nacht, die auch beim Fantasy Filmfest liefen. Auch meinen FFF-Favoriten aus dem Vorjahr,  Der obligatorische Mindfuck-Film des diesjährigen Fantasy Filmfests heißt Observance. Lindsay Farris spielt darin den Privatdetektiv Parker, dessen Leben droht, aus dem Ruder zu laufen. Sein Sohn ist kürzlich verstorben, seine Ehe ist nah am Scheitern und überfällige Krankenhausrechnungen stapeln sich. Um diese zu begleichen, verzichtet er auf die Trauerphase und nimmt einen neuen Auftrag an. Von einem schäbigen, langsam verfallenden Haus aus, soll er eine junge Frau (Stephanie King) in ihrer Wohnung beobachten, ihre Telefonate abhören und alle ihre Bewegungen dokumentieren. Doch etwas stimmt nicht. Das Haus um ihn herum scheint ein Eigenleben zu führen, sein mysteriöser Auftraggeber zwingt ihn gegen seinen Willen, die Beobachtung fortzusetzen, und Parker leidet zunehmend an schrecklichen Halluzinationen – oder sind es vielleicht reale Visionen?

Der obligatorische Mindfuck-Film des diesjährigen Fantasy Filmfests heißt Observance. Lindsay Farris spielt darin den Privatdetektiv Parker, dessen Leben droht, aus dem Ruder zu laufen. Sein Sohn ist kürzlich verstorben, seine Ehe ist nah am Scheitern und überfällige Krankenhausrechnungen stapeln sich. Um diese zu begleichen, verzichtet er auf die Trauerphase und nimmt einen neuen Auftrag an. Von einem schäbigen, langsam verfallenden Haus aus, soll er eine junge Frau (Stephanie King) in ihrer Wohnung beobachten, ihre Telefonate abhören und alle ihre Bewegungen dokumentieren. Doch etwas stimmt nicht. Das Haus um ihn herum scheint ein Eigenleben zu führen, sein mysteriöser Auftraggeber zwingt ihn gegen seinen Willen, die Beobachtung fortzusetzen, und Parker leidet zunehmend an schrecklichen Halluzinationen – oder sind es vielleicht reale Visionen? Nach zwei eher eigenwilligen Filmen bildete ein sehr klassischer Fantasy-Filmfest-Stoff für mich den Abschluss des Tages: der gute alte Werwolffilm! Nachdem die zwei Beiträge über die lykanthropen Gestaltwandler (

Nach zwei eher eigenwilligen Filmen bildete ein sehr klassischer Fantasy-Filmfest-Stoff für mich den Abschluss des Tages: der gute alte Werwolffilm! Nachdem die zwei Beiträge über die lykanthropen Gestaltwandler (

Erst Anfang letzten Jahres ließ J.C. Chandor in dem grandiosen

Erst Anfang letzten Jahres ließ J.C. Chandor in dem grandiosen  Mit

Mit  Ansonsten erinnert der Film durch seine ruhige Optik nicht selten an Mafia-Epen wie Der Pate. Wenn es wieder einmal intensiv wird, darf Kameramann Bradford Young (Selma) sein Können unter Beweis stellen. Sein Talent schlägt sich dabei vor allem in unglaublich spannend gefilmten Verfolgungsjagden nieder. Zwei davon bilden gleichzeitig zwei der Plot-Höhepunkte sowie die besten Szenen und stehen stellvertretend für die Qualitäten des Films. Die erste fasziniert durch eben genannte Kameraführung, die letzte wiederum durch die der Spannung die Diamantenkrone aufsetzenden Echtzeit-Erzählung über mehrere Minuten hinweg.

Ansonsten erinnert der Film durch seine ruhige Optik nicht selten an Mafia-Epen wie Der Pate. Wenn es wieder einmal intensiv wird, darf Kameramann Bradford Young (Selma) sein Können unter Beweis stellen. Sein Talent schlägt sich dabei vor allem in unglaublich spannend gefilmten Verfolgungsjagden nieder. Zwei davon bilden gleichzeitig zwei der Plot-Höhepunkte sowie die besten Szenen und stehen stellvertretend für die Qualitäten des Films. Die erste fasziniert durch eben genannte Kameraführung, die letzte wiederum durch die der Spannung die Diamantenkrone aufsetzenden Echtzeit-Erzählung über mehrere Minuten hinweg.

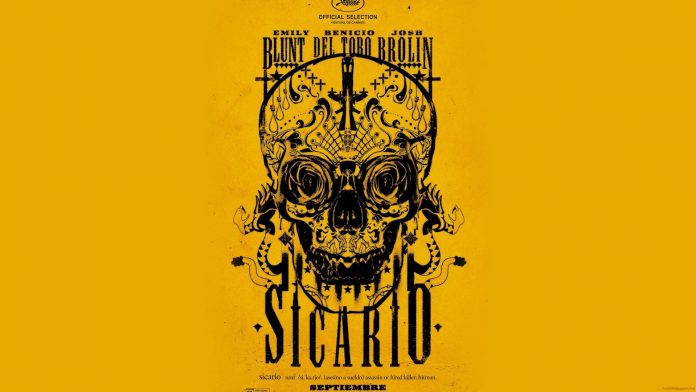

Willkommen in Juárez! Die mexikanische Grenzstadt, die zu den gefährlichsten Orten der Welt zählt, bildet den Hauptschauplatz von „Sicario“, der neuen Arbeit des

Willkommen in Juárez! Die mexikanische Grenzstadt, die zu den gefährlichsten Orten der Welt zählt, bildet den Hauptschauplatz von „Sicario“, der neuen Arbeit des  Zu Beginn werden wir Zeugen eines grausamen Leichenfundes in einem Haus am Rande Arizonas. Der infolge einer Bombenexplosion verheerende Einsatz schockiert die idealistische Leiterin Macer bis ins Mark und so erklärt sie sich bereit, sich dem Sonderkommando des Geheimagenten Matt Graver (Josh Brolin) anzuschließen, um die wahren Täter aufzuspüren. Zu der Einheit gehört außerdem der mysteriöse Alejandro (Benicio Del Toro), der, wie wir bald erfahren, besonders für den dreckigen Teil des Auftrags zuständig ist. Eine Sache steht von vornherein fest: Juristen sollen nicht mit an Bord, denn das Unternehmen überschreitet Grenzen – sowohl geographischer als auch moralischer Natur. Um in die Welt der mexikanischen Kartelle vorzudringen müssen Regeln akzeptiert werden, die der sauberen US-Gesetzesgrundlage widersprechen. Je mehr sich das Team dem Kern der Mission nähert, desto mehr wachsen Macers Zweifel an den fragwürdigen Methoden und die Agentin manövriert sich in tödliche Gefahr …

Zu Beginn werden wir Zeugen eines grausamen Leichenfundes in einem Haus am Rande Arizonas. Der infolge einer Bombenexplosion verheerende Einsatz schockiert die idealistische Leiterin Macer bis ins Mark und so erklärt sie sich bereit, sich dem Sonderkommando des Geheimagenten Matt Graver (Josh Brolin) anzuschließen, um die wahren Täter aufzuspüren. Zu der Einheit gehört außerdem der mysteriöse Alejandro (Benicio Del Toro), der, wie wir bald erfahren, besonders für den dreckigen Teil des Auftrags zuständig ist. Eine Sache steht von vornherein fest: Juristen sollen nicht mit an Bord, denn das Unternehmen überschreitet Grenzen – sowohl geographischer als auch moralischer Natur. Um in die Welt der mexikanischen Kartelle vorzudringen müssen Regeln akzeptiert werden, die der sauberen US-Gesetzesgrundlage widersprechen. Je mehr sich das Team dem Kern der Mission nähert, desto mehr wachsen Macers Zweifel an den fragwürdigen Methoden und die Agentin manövriert sich in tödliche Gefahr … Wer sich so tief in den Dreck begibt wie die Charaktere in „Sicario“ (der Titel bedeutet übrigens übersetzt Auftragskiller), wird auch mit den besten Absichten nicht in strahlendem Weiss, sondern bestenfalls in einem schmutzigen Grau das Feld verlassen. Während die übrigen Beteiligten schon gleich zu Anfang in einem gewissen Zwielicht erscheinen, bietet sich Macer als Identifikationsfigur für ein Publikum an, das sich ebenso unwissend diesem urbanen Terror nähert. Und von sich behaupten, selbst schon einmal auf diesem rauen Boden gestanden zu haben, kann wohl kaum ein hiesiger Kinogänger. Ob Steven Soderberghs thematisch verwandter „Traffic“ auf den puren Nervenkitzel von „Sicario“ vorbereiten kann, wage ich übrigens zu bezweifeln – auch wenn das erwähnte Werk komplexere Zusammenhänge entwirft als der eher gradlinige Actionthriller Villeneuves. Es ist die Art der Gestaltung – zum Beispiel die ruhigen, warmen Aufnahmen von Kameramann Roger Deakins (

Wer sich so tief in den Dreck begibt wie die Charaktere in „Sicario“ (der Titel bedeutet übrigens übersetzt Auftragskiller), wird auch mit den besten Absichten nicht in strahlendem Weiss, sondern bestenfalls in einem schmutzigen Grau das Feld verlassen. Während die übrigen Beteiligten schon gleich zu Anfang in einem gewissen Zwielicht erscheinen, bietet sich Macer als Identifikationsfigur für ein Publikum an, das sich ebenso unwissend diesem urbanen Terror nähert. Und von sich behaupten, selbst schon einmal auf diesem rauen Boden gestanden zu haben, kann wohl kaum ein hiesiger Kinogänger. Ob Steven Soderberghs thematisch verwandter „Traffic“ auf den puren Nervenkitzel von „Sicario“ vorbereiten kann, wage ich übrigens zu bezweifeln – auch wenn das erwähnte Werk komplexere Zusammenhänge entwirft als der eher gradlinige Actionthriller Villeneuves. Es ist die Art der Gestaltung – zum Beispiel die ruhigen, warmen Aufnahmen von Kameramann Roger Deakins ( Die Bedrohung bleibt hier manchmal ohne Gesicht, so auch während eines schweißtreibenden Feuergefechtes in einem unterirdischen Tunnel. Das macht Sinn, denn schließlich bleiben die großen Drahtzieher des organisierten Verbrechens in der Regel ebenso anonym. Die gefallenen Kämpfer sind dann meist arme Handlanger, deren Schicksal schon durch das Aufwachsen im gnadenlosen Umfeld determiniert erscheint. Ein solches Leben wird in „Sicario“ knapp angerissen, und so vorhersehbar der Ausgang von diesem auch ist, so verdeutlicht es doch, dass unter dem großen Ganzen immer auch ein einzelner Mensch steckt, der vielleicht eine Familie ernähren muss. Auch der undurchdringlichste Charakter des Films, der von Benicio Del Toro verkörperte Alejandro, wird schließlich zeigen, warum genau er tut was er tut.

Die Bedrohung bleibt hier manchmal ohne Gesicht, so auch während eines schweißtreibenden Feuergefechtes in einem unterirdischen Tunnel. Das macht Sinn, denn schließlich bleiben die großen Drahtzieher des organisierten Verbrechens in der Regel ebenso anonym. Die gefallenen Kämpfer sind dann meist arme Handlanger, deren Schicksal schon durch das Aufwachsen im gnadenlosen Umfeld determiniert erscheint. Ein solches Leben wird in „Sicario“ knapp angerissen, und so vorhersehbar der Ausgang von diesem auch ist, so verdeutlicht es doch, dass unter dem großen Ganzen immer auch ein einzelner Mensch steckt, der vielleicht eine Familie ernähren muss. Auch der undurchdringlichste Charakter des Films, der von Benicio Del Toro verkörperte Alejandro, wird schließlich zeigen, warum genau er tut was er tut. Mit „Sicario“ hat Denis Villeneuve seine bis dato beste Arbeit abgeliefert. Selbst wenn er sich wie bei den Vorgängern erkennbar bei Vorbildern bedient (David Lynch bei

Mit „Sicario“ hat Denis Villeneuve seine bis dato beste Arbeit abgeliefert. Selbst wenn er sich wie bei den Vorgängern erkennbar bei Vorbildern bedient (David Lynch bei

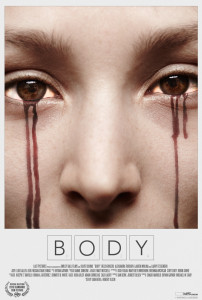

Holly (Helen Rogers), Cali (Alexandra Turshen) und Mel (Lauren Molina) sind drei gelangweilte junge Mädels, die es an Heiligabend im luxuriösen Haus von Calis steinreichem Onkel ordentlich krachen lassen – bis Holly irgendwann auffällt, dass das Haus gar nicht dem lieben Onkelchen gehört, sondern wildfremden Leuten. Die drei treten eine hektische Flucht an, rennen dabei aber den Hausmeister (Genre-Multitalent Larry Fessenden) um, der die Treppe runterfällt und mit offenbar gebrochenem Genick leblos liegen bleibt. Doch was tun? Polizei rufen, sich für die Taten verantworten und in den Knast gehen oder vielleicht die Situation zu eigenen Gunsten inszenieren? Schließlich kann ein Toter seine Seite der Geschichte nicht erzählen…

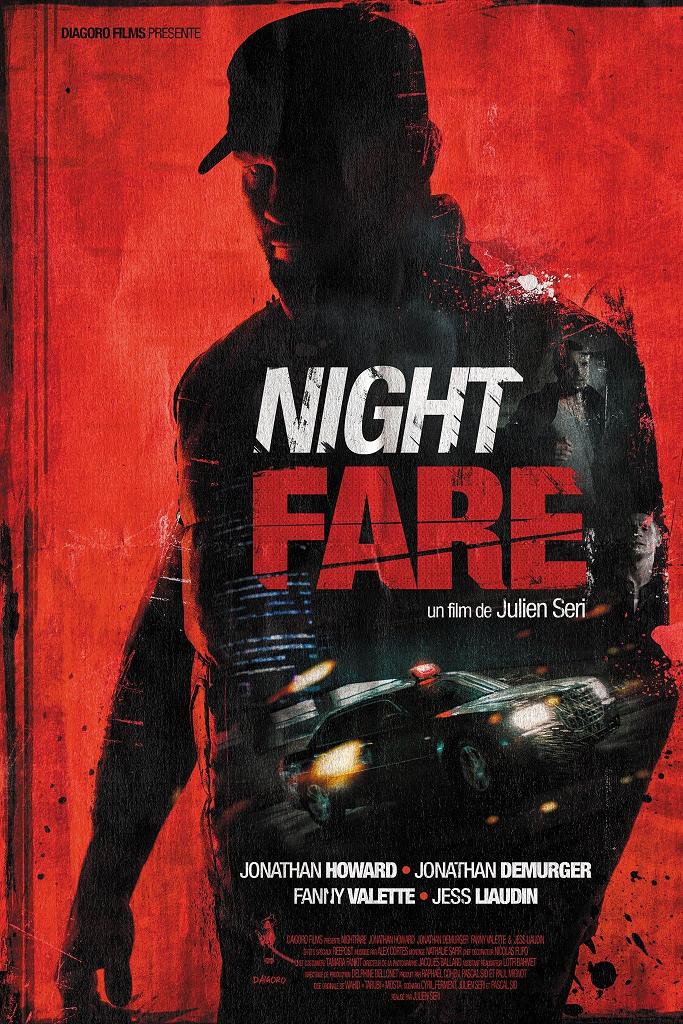

Holly (Helen Rogers), Cali (Alexandra Turshen) und Mel (Lauren Molina) sind drei gelangweilte junge Mädels, die es an Heiligabend im luxuriösen Haus von Calis steinreichem Onkel ordentlich krachen lassen – bis Holly irgendwann auffällt, dass das Haus gar nicht dem lieben Onkelchen gehört, sondern wildfremden Leuten. Die drei treten eine hektische Flucht an, rennen dabei aber den Hausmeister (Genre-Multitalent Larry Fessenden) um, der die Treppe runterfällt und mit offenbar gebrochenem Genick leblos liegen bleibt. Doch was tun? Polizei rufen, sich für die Taten verantworten und in den Knast gehen oder vielleicht die Situation zu eigenen Gunsten inszenieren? Schließlich kann ein Toter seine Seite der Geschichte nicht erzählen… Warum machen es handwerklich gute gemachte französische Thriller immer wieder? Nach einem sehr spannenden Aufbau, der den Zuschauer fesselt und einige Fragen aufwirft, wird das Ganze durch einen wirklich weit hergeholten, fast schon beliebig wirkenden Twist am Ende ruiniert. Das hat mir schon den Genuss von Das Imperium der Wölfe,

Warum machen es handwerklich gute gemachte französische Thriller immer wieder? Nach einem sehr spannenden Aufbau, der den Zuschauer fesselt und einige Fragen aufwirft, wird das Ganze durch einen wirklich weit hergeholten, fast schon beliebig wirkenden Twist am Ende ruiniert. Das hat mir schon den Genuss von Das Imperium der Wölfe,  Demonic ist mehr oder weniger die Definition eines "Fast Food"-Horrorfilms, in dem all die üblichen Elemente eines Geisterhaus-Horrorfilms verarbeitet werden. Produziert vom jungen Horror-Papst James Wan, der mit

Demonic ist mehr oder weniger die Definition eines "Fast Food"-Horrorfilms, in dem all die üblichen Elemente eines Geisterhaus-Horrorfilms verarbeitet werden. Produziert vom jungen Horror-Papst James Wan, der mit

Da ist etwas Wahres an der Theorie, dass man als Anhänger großer Filmkunst auch großen Trash zu schätzen wissen sollte. Beide Pole besitzen schließlich einen ureigenen Reiz und auch ich bekenne mich als Anhänger von diversen C-Produktionen, vorzugsweise aus der Italohorrorfraktion oder dem Hause Roger Corman. Wenn die Qualität allerdings einen gewissen Schwellenwert unterschreitet und es nur noch um ein Sammelsurium der abwegigsten geistigen Abfälle auf niedrigstem inszenatorischem Niveau geht, wird es für mich schwierig. Ein solcher Schwellenwert ist natürlich nicht objektivierbar und so mancher mag Freude an Haien in Tornados, Nazis im Weltall oder David-Hasselhoff-Musikvideos haben – von Milliarden weiterer Beispiele abgesehen. Auch der Fantasy Filmfest-Publikumshit „Turbo Kid“ fällt für mich leider in die Kategorie „nicht ganz so schmerzhaft wie eine Zahnwurzelbehandlung, aber nah dran“. Und um eines gleich klarzustellen: Ich habe sogar eine marginal bessere Zeit mit dem grenzwertigen Troma-Schund „Surf Nazis Must Die“ von 1987 gehabt, als mit dieser ebenfalls postapokalyptischen Grütze. Dabei habe ich die ersten zehn Minuten des Klamauks noch auf einen originelleren und spaßigeren Vertreter des schlechten Geschmacks gehofft.

Da ist etwas Wahres an der Theorie, dass man als Anhänger großer Filmkunst auch großen Trash zu schätzen wissen sollte. Beide Pole besitzen schließlich einen ureigenen Reiz und auch ich bekenne mich als Anhänger von diversen C-Produktionen, vorzugsweise aus der Italohorrorfraktion oder dem Hause Roger Corman. Wenn die Qualität allerdings einen gewissen Schwellenwert unterschreitet und es nur noch um ein Sammelsurium der abwegigsten geistigen Abfälle auf niedrigstem inszenatorischem Niveau geht, wird es für mich schwierig. Ein solcher Schwellenwert ist natürlich nicht objektivierbar und so mancher mag Freude an Haien in Tornados, Nazis im Weltall oder David-Hasselhoff-Musikvideos haben – von Milliarden weiterer Beispiele abgesehen. Auch der Fantasy Filmfest-Publikumshit „Turbo Kid“ fällt für mich leider in die Kategorie „nicht ganz so schmerzhaft wie eine Zahnwurzelbehandlung, aber nah dran“. Und um eines gleich klarzustellen: Ich habe sogar eine marginal bessere Zeit mit dem grenzwertigen Troma-Schund „Surf Nazis Must Die“ von 1987 gehabt, als mit dieser ebenfalls postapokalyptischen Grütze. Dabei habe ich die ersten zehn Minuten des Klamauks noch auf einen originelleren und spaßigeren Vertreter des schlechten Geschmacks gehofft. Und darum geht’s: 1997 ist die Erde Ödland und die überlebenden Menschen spalten sich in „einigermaßen nett“ oder „ganz schön finster und böse“ auf. Die Bösen haben die Kontrolle, töten dabei selbstverständlich die Guten und extrahieren auf geschickte Weise aus deren Blut den Wasseranteil. Die Guten wiederum sammeln fleißig Müll und tauschen diesen auf einer Börse ein. Ein wenig aus der Reihe fällt ein namenloser Junge (Munro Chambers), der sich einsam seinen geliebten "Turbo Rider"-Comicheften hingibt und eines Tages das aufdringliche Mädchen Apple (Laurence Leboeuf) kennenlernt, die sich wie eine mit synthetischen Drogen vollgepumpte Raverin aufführt. In Wirklichkeit ist Apple übrigens kein Mädchen, aber ihr Geheimnis ist entweder in Anbetracht des Mikroplots unwichtig oder für Fans des Stoffes wohl als Spoiler zu werten. Was man jedoch inhaltlich erwähnen sollte ist, dass der jugendliche Held in einem irgendwie abgestürzten Raumschiff einen Originalanzug seines Comicvorbilds findet, mit dem er Leute wie Melonen zerplatzen lassen kann, und dass er inzwischen gewaltigen Ärger mit dem sinistren Herrscher Zeus (ein gealterter Michael Ironside) und dessen Pappkameraden hat. Jetzt fliegen buchstäblich die Fetzen …

Und darum geht’s: 1997 ist die Erde Ödland und die überlebenden Menschen spalten sich in „einigermaßen nett“ oder „ganz schön finster und böse“ auf. Die Bösen haben die Kontrolle, töten dabei selbstverständlich die Guten und extrahieren auf geschickte Weise aus deren Blut den Wasseranteil. Die Guten wiederum sammeln fleißig Müll und tauschen diesen auf einer Börse ein. Ein wenig aus der Reihe fällt ein namenloser Junge (Munro Chambers), der sich einsam seinen geliebten "Turbo Rider"-Comicheften hingibt und eines Tages das aufdringliche Mädchen Apple (Laurence Leboeuf) kennenlernt, die sich wie eine mit synthetischen Drogen vollgepumpte Raverin aufführt. In Wirklichkeit ist Apple übrigens kein Mädchen, aber ihr Geheimnis ist entweder in Anbetracht des Mikroplots unwichtig oder für Fans des Stoffes wohl als Spoiler zu werten. Was man jedoch inhaltlich erwähnen sollte ist, dass der jugendliche Held in einem irgendwie abgestürzten Raumschiff einen Originalanzug seines Comicvorbilds findet, mit dem er Leute wie Melonen zerplatzen lassen kann, und dass er inzwischen gewaltigen Ärger mit dem sinistren Herrscher Zeus (ein gealterter Michael Ironside) und dessen Pappkameraden hat. Jetzt fliegen buchstäblich die Fetzen … Eigentlich gibt es über „Turbo Kid“ wenig zu sagen, da die Story problemlos auf einem Bierdeckel Platz findet und einen die bemüht dilettantische Umsetzung entweder anspricht oder abschreckt. Ein Dazwischen gibt es nicht – vertraut mir! „Turbo Kid“ basiert übrigens auf dem Kurzfilm „T is for Turbo“, der Teil der anstrengenden „ABCs of Death“-Reihe ist. Vor allem auf dem Trashsektor hat sich die Spielfilmausarbeitung eines Shorties zuletzt qualitativ nicht sehr bewährt: Angefangen bei dem streckenweise noch charmanten aber insgesamt unausgegorenen „Machete“ von Robert Rodriguez über Jason Eiseners nahezu unerträglichen „Hobo with a Shotgun“ bis schließlich zu dem gänzlich unerträglichen „Turbo Kid“ habe ich mich immer gefragt, ob es die wenigen Minuten an kostengünstiger Selbstironie nicht auch getan hätten. Wenn man hier das erste Mal darüber gelacht hat, dass sämtliche Protagonisten auf BMX-Rädern unterwegs sind und die ersten Gliedmaßen, Torsos und Eingeweide über die Leinwand geflogen sind, stellt sich – zumindest bei mir – sehr schnell die Ernüchterung ein, da es sonst nicht wirklich viel zu sehen und zu erleben gibt. Es stellt sich genau das ein, was vor allem für guten Trash eine Todsünde ist: Langeweile und Lethargie. Im weiteren Verlauf werden Kiefer herausgerissen, abgetrennte Oberkörper landen auf Köpfen, weitere abgetrennte Oberkörper landen auf Köpfen von abgetrennten Oberkörpern, die auf Köpfen sitzen, und Figuren werden von Regenschirmen durchspießt, woraufhin es in dieser Parallelvergangenheit offensichtlich minutenlang Blut regnet.

Eigentlich gibt es über „Turbo Kid“ wenig zu sagen, da die Story problemlos auf einem Bierdeckel Platz findet und einen die bemüht dilettantische Umsetzung entweder anspricht oder abschreckt. Ein Dazwischen gibt es nicht – vertraut mir! „Turbo Kid“ basiert übrigens auf dem Kurzfilm „T is for Turbo“, der Teil der anstrengenden „ABCs of Death“-Reihe ist. Vor allem auf dem Trashsektor hat sich die Spielfilmausarbeitung eines Shorties zuletzt qualitativ nicht sehr bewährt: Angefangen bei dem streckenweise noch charmanten aber insgesamt unausgegorenen „Machete“ von Robert Rodriguez über Jason Eiseners nahezu unerträglichen „Hobo with a Shotgun“ bis schließlich zu dem gänzlich unerträglichen „Turbo Kid“ habe ich mich immer gefragt, ob es die wenigen Minuten an kostengünstiger Selbstironie nicht auch getan hätten. Wenn man hier das erste Mal darüber gelacht hat, dass sämtliche Protagonisten auf BMX-Rädern unterwegs sind und die ersten Gliedmaßen, Torsos und Eingeweide über die Leinwand geflogen sind, stellt sich – zumindest bei mir – sehr schnell die Ernüchterung ein, da es sonst nicht wirklich viel zu sehen und zu erleben gibt. Es stellt sich genau das ein, was vor allem für guten Trash eine Todsünde ist: Langeweile und Lethargie. Im weiteren Verlauf werden Kiefer herausgerissen, abgetrennte Oberkörper landen auf Köpfen, weitere abgetrennte Oberkörper landen auf Köpfen von abgetrennten Oberkörpern, die auf Köpfen sitzen, und Figuren werden von Regenschirmen durchspießt, woraufhin es in dieser Parallelvergangenheit offensichtlich minutenlang Blut regnet.