Die Halbzeit ist erreicht. Fünf Tage des Fantasy Filmfests liegen schon hinter mir und fünf weitere Tage noch vor mir. Unter den 17 von mir bislang gesehenen Filmen gab es bereits so einige Highlights, auch wenn noch keiner an das Meisterwerk It Follows aus dem letzten Jahr herankam. Doch noch ist ja genügend Zeit. Am sechsten Tag ließ ich es mit drei Filmen eher ruhig angehen. Der Tag stand im Zeichen der Frauen. Katharine Isabelle und Olga Kurylenko, die Hauptdarstellerinnen der ersten beiden Beiträge des Tages, sind wiederkehrende Gäste beim Festival. Frauen und das immerwährende Streben nach dem Idealgewicht standen auch im Mittelpunkt des dritten Films, Excess Flesh, der im Programmheft gleich mit drei "Nasty"-Icons versehen wurde und sich daher nur für Zuschauer mit einem starken Magen empfahl. Ob der Film dieses Versprechen einhält und ob Frauen Isabelle und Kurylenko mit ihren Filmen einen guten Eindruck hinterlassen konnten, erfahrt Ihr bei unseren Kurzkritiken unten.

TAG 6

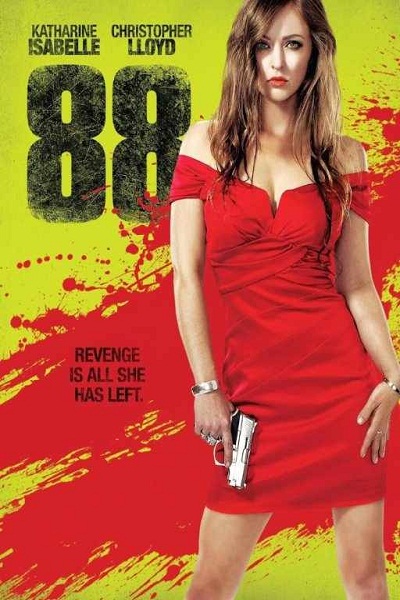

Katharine Isabelle ist seit dem Coming-of-Age-Werwolfdrama Ginger Snaps ein immer gern gesehener Gast im FFF-Programm. Ob in 13 Eerie, American Mary oder Freddy vs. Jason, die charismatische Kanadierin wertet die Filme durch ihre Präsenz immer auf. Für keinen ihrer Filme galt das aber so sehr wie für 88. Zwischen einem gezwungen "coolen" Drehbuch, das so verzweifelt versucht, Tarantino nachzuahmen, und einem eher unglücklich geratenen (und manchmal beliebig wirkenden) Zusammenschnitt von Flashbacks und aktueller Handlung, obliegt es Isabelle, den Film auf ihren Schultern zu tragen und die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln. Zum Glück gelingt ihr das, denn mit ihrer Doppelrolle in 88 liefert sie eine der besten Leistungen ihrer Karriere ab. Isabelle spielt Gwen, eine junge Frau, die völlig orientierungslos, wie aus einer Trance, in einem Diner erwacht, in ihrer Handtasche eine Pistole findet und prompt aus Versehen die Kellnerin anschießt. Auf ihrer Flucht vor der Polizei wird sie von einem coolen, aufgedrehten Fremden (Tim Doiron). Er kennt sie allerdings als Flamingo, eine extravertierte, fesche, sexy Killerin. Jetzt wird’s kompliziert…

Katharine Isabelle ist seit dem Coming-of-Age-Werwolfdrama Ginger Snaps ein immer gern gesehener Gast im FFF-Programm. Ob in 13 Eerie, American Mary oder Freddy vs. Jason, die charismatische Kanadierin wertet die Filme durch ihre Präsenz immer auf. Für keinen ihrer Filme galt das aber so sehr wie für 88. Zwischen einem gezwungen "coolen" Drehbuch, das so verzweifelt versucht, Tarantino nachzuahmen, und einem eher unglücklich geratenen (und manchmal beliebig wirkenden) Zusammenschnitt von Flashbacks und aktueller Handlung, obliegt es Isabelle, den Film auf ihren Schultern zu tragen und die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln. Zum Glück gelingt ihr das, denn mit ihrer Doppelrolle in 88 liefert sie eine der besten Leistungen ihrer Karriere ab. Isabelle spielt Gwen, eine junge Frau, die völlig orientierungslos, wie aus einer Trance, in einem Diner erwacht, in ihrer Handtasche eine Pistole findet und prompt aus Versehen die Kellnerin anschießt. Auf ihrer Flucht vor der Polizei wird sie von einem coolen, aufgedrehten Fremden (Tim Doiron). Er kennt sie allerdings als Flamingo, eine extravertierte, fesche, sexy Killerin. Jetzt wird’s kompliziert…

Oder auch nicht, denn woher der Wind weht, erzählt uns 88 bereits mit einer Infotafel (verdammt diese sind beim diesjährigen FFF sehr trendy) zu Filmbeginn. Darin wird kurz die dissoziative Fugue erklärt, ein Zustand, bei dem die Betroffenen plötzlich ihre gewohnte Umgebung verlassen und dabei häufig eine neue Identität annehmen. Wenn der Zustand dann vorüber ist, herrscht in der Regel eine teilweise oder komplette Amnesie über das Geschehene. Ausgelöst wird der Zustand meist durch ein traumatisches Ereignis. Um welches es sich dabei im Film handelt, wird eigentlich fast sofort verraten. Gwens Freund und die Liebe ihres Lebens, wurde vor ihren Augen getötet. Doch wer ist dafür verantwortlich? Vielleicht Gwens ehemaliger Arbeitgeber, der Gangsterboss Cyrus (Christopher Lloyd), der ihr auf den Fersen ist?

Bei der achronologischen Erzählweise und der Suche nach der Wahrheit, die durch Gedächtnisverlust verhindert wird, stand hier offensichtlich Memento Pate. Für die exzentrischen Charaktere und den Gewaltfaktor mussten Tarantinos Filme herhalten. Originell ist hier nicht viel und die Filmemacher trauen dem Publikum offenbar auch nicht zu, selbst ein wenig zu rätseln. Stattdessen wird sichergestellt, dass trotz der teils verworrenen Erzählung beim Zuschauer alles ankommt, bis zu dem Punkt, dass die meisten Twists von den Charakteren im Klartext ausgesprochen werden, damit auch der unaufmerksamste Zuschauer weiß, was Sache ist. Dadurch geht natürlich das Potenzial eines Knobelfilms verloren. Es ist einzig und alleine Katharine Isabelles vielseitiger Performance zu verdanken, dass das Interesse an ihrer Wahrheitssuche nie ganz schwindet. Ob als verschreckte, ängstliche Gwen, die versucht, die Puzzleteile zusammenzusetzen oder als obercoole Flamingo, die ungeniert mit einer Don’t-give-a-fuck-Attitüde in einem Supermarkt auf den Boden uriniert – Isabelle zeigt hier alle Facetten ihres Könnens. Nett ist auch wieder einmal, Christopher "Doc Brown" Lloyd in einer herrlich überdrehten Rolle zu sehen. Die beiden Darsteller hätte man sich bloß in einem besseren Film gewünscht. 2,5/5

Nach Backtrack am Vortag gab es mit Momentum wieder einmal eine sehr schöne Überraschung. Es geht los mit einem Bankraub in Kapstadt, der sehr energisch inszeniert ist, wozu auch die direkt außerhalb der Bank mit steigender Intensität gespielten Drums beitragen. Es verläuft nicht nach Plan, denn am Ende ist einer der Bankräuber tot und die Anführerin, die schöne Alex (Olga Kurylenko), ist demaskiert, woraufhin ihr Gesicht kurze Zeit später auf allen Bildschirmen im Land flimmert. Es heißt also: schnellstens das Land verlassen. Die Probleme für Alex und ihre zwei Mitstreiter fangen aber erst noch an, denn in ihrer Beute befindet sich auch ein Datenträger mit sehr sensiblen Informationen, auf den es ein hohes Tier aus Washington (Morgan Freeman, der seine unverwechselbare Stimme wieder einmal im Voiceover einsetzen darf) abgesehen hat. Ein geschniegelter brutaler Killer (James Purefoy) und sein Team haben den Auftrag, den Chip wieder zu beschaffen, doch sie haben nicht mit dem Einfallsreichtum und den überraschenden Fähigkeiten von Alex gerechnet.

Nach Backtrack am Vortag gab es mit Momentum wieder einmal eine sehr schöne Überraschung. Es geht los mit einem Bankraub in Kapstadt, der sehr energisch inszeniert ist, wozu auch die direkt außerhalb der Bank mit steigender Intensität gespielten Drums beitragen. Es verläuft nicht nach Plan, denn am Ende ist einer der Bankräuber tot und die Anführerin, die schöne Alex (Olga Kurylenko), ist demaskiert, woraufhin ihr Gesicht kurze Zeit später auf allen Bildschirmen im Land flimmert. Es heißt also: schnellstens das Land verlassen. Die Probleme für Alex und ihre zwei Mitstreiter fangen aber erst noch an, denn in ihrer Beute befindet sich auch ein Datenträger mit sehr sensiblen Informationen, auf den es ein hohes Tier aus Washington (Morgan Freeman, der seine unverwechselbare Stimme wieder einmal im Voiceover einsetzen darf) abgesehen hat. Ein geschniegelter brutaler Killer (James Purefoy) und sein Team haben den Auftrag, den Chip wieder zu beschaffen, doch sie haben nicht mit dem Einfallsreichtum und den überraschenden Fähigkeiten von Alex gerechnet.

Die Geschichte von Momentum ist keine Offenbarung. Es ist wieder einmal eine undurchsichtige Verschwörung und ein übermächtiges Team, das einer Person hinterherjagt, die zur falschen Zeit am falschen Ort war. Die Logik hinter dem Ganzen hinkt gelegentlich und besonders das Ende, das scheinbar auf eine Fortsetzung ausgelegt ist (die aber, wie ich vermute, nie kommen wird) lässt ein wenig zu wünschen übrig. Doch wo der Film hingegen immens punktet, ist der Unterhaltungsfaktor. Von den ersten Minuten geht das Tempo auf 180 und lässt nie nach. Olga Kurylenko, die bereits letztes Jahr beim Festival im nicht unähnlichen The November Man zu sehen war, dort die Action aber Pierce Brosnan überlassen hat, darf als sexy Actionheldin diesmal selbst die Hintern versohlen. Wie Liam Neeson in 96 Hours hat auch sie ein ganz spezielles Set an Fähigkeiten, die sie zu einer ernstzunehmenden Gegnerin macht. Den Part und vor allem die zahlreichen Actionszenen meistert Kurylenko so gut, dass man sich wünscht, sie künftig häufiger in solchen Rollen zu sehen und nicht nur als schmuckes Beiwerk wie in Hitman oder Ein Quantum Trost. James Purefoy, den viele als den charismatischen Serienkiller aus "The Following" kennen, macht als sadistischer, stilbewusster Gegenspieler ebenfalls einen guten Eindruck. Letzten Endes ist Momentum einfach verdammt gute, unprätentiöse Actionunterhaltung, die einem wenig Zeit zum Durchatmen und Nachdenken über diverse Plotlöcher lässt. 4/5

Wer es schon sehr unappetitlich findet, wenn jemand mit offenem Mund kaut und schmatzt, sollte um Excess Flesh einen großen Bogen machen. Dieser Film verdient eine eigene Kategorie: Food-Splatter. Hier wird in Nahaufnahme und in Zeitlupe Essen zerkaut und gelegentlich auch wieder ausgekotzt. Der Sinn dahinter? Eine Abhandlung über die Obsession mit Schönheitsidealen und dem Idealgewicht. Excess Flesh spielt in der Stadt der Engel (wo sonst?), wo die Besessenheit mit perfektem Aussehen noch größer ist als anderswo. Dort lebt die sehr unsichere und von Selbstzweifeln geplagte Jill (Bethany Orr) gemeinsam mit ihrer angeblichen Freundin, dem oberflächlichen, ultraschlanken Model Jennifer (Mary Loveless). Jennifer tyrannisiert und schikaniert Jill, weil sie nicht dem XXS-Ideal entspricht, weil sie keinen Job hat und kein Glück bei den Männern – bis Jill eines Tages die Nase voll hat, Jennifer an die Wand ankettet und den Spieß umdreht.

Wer es schon sehr unappetitlich findet, wenn jemand mit offenem Mund kaut und schmatzt, sollte um Excess Flesh einen großen Bogen machen. Dieser Film verdient eine eigene Kategorie: Food-Splatter. Hier wird in Nahaufnahme und in Zeitlupe Essen zerkaut und gelegentlich auch wieder ausgekotzt. Der Sinn dahinter? Eine Abhandlung über die Obsession mit Schönheitsidealen und dem Idealgewicht. Excess Flesh spielt in der Stadt der Engel (wo sonst?), wo die Besessenheit mit perfektem Aussehen noch größer ist als anderswo. Dort lebt die sehr unsichere und von Selbstzweifeln geplagte Jill (Bethany Orr) gemeinsam mit ihrer angeblichen Freundin, dem oberflächlichen, ultraschlanken Model Jennifer (Mary Loveless). Jennifer tyrannisiert und schikaniert Jill, weil sie nicht dem XXS-Ideal entspricht, weil sie keinen Job hat und kein Glück bei den Männern – bis Jill eines Tages die Nase voll hat, Jennifer an die Wand ankettet und den Spieß umdreht.

Excess Flesh entzieht sich eigentlich jeder Genrezuordnung oder Beschreibung. Die Themen der Isolation und natürlich der leider immer noch sehr verbreiteten Essstörungen bindet der Film einem unsubtil auf die Nase und an den beiden engagierten Darstellerinnen kann man dabei eigentlich nicht viel aussetzen. Gerade Mary Loveless als Unsympathin Jennifer enthüllt im Verlauf des Films überraschende Dimensionen ihrer Figur. Doch leider werden die guten Ansätze und die Schauspielerinnen in der überstilisierten, inkohärenten Inszenierung vergraben. Wir springen von einer Ess- und/oder Kotzorgie zur nächsten, währenddessen gibt es surreale Sequenzen in Jills verstörter Gedankenwelt, in denen vielleicht, vielleicht aber auch nicht interessante Plotelemente offenbart werden. Ab der zweiten Hälfte verliert sich der Film in solchen Szenen und ist dann weder schockierend noch eklig oder spannend, sondern einfach nur anstrengend, und das nicht auf die gute Mindfuck-Art und Weise. 2/5

____________________________________________________________

Nach einem eher durchwachsenen Tag darf es bald hoffentlich wieder aufwärts gehen. In der nächsten Ausgabe unseres Fantasy Filmfest Tagebuchs 2015 werden wir Euch u. a. von James Wan produzierte Horrorkost (Demonic) und einen französischen Thriller (Night Fare) über einen fiesen Pariser Taxifahrer vorstellen.

Bisherige Ausgaben:

Zack zack, jetzt gibt’s was auf den Sack! Nicht von mir freilich, sondern von Martial-Arts-Profi Donnie Yen. Der sitzt zu Beginn seines neuen Streifens im Knast, während in der Stadt ein besonders fieser Serienkiller Kung-Fu-Profis mit ihren eigenen Techniken dezimiert. Yen weiß etwas über den Fall und kann die überforderte Polizei überzeugen, ihn zwecks Ermittlungsunterstützung wieder auf freien Fuß zu lassen. Nachdem er erstmal einen Haufen anderer Knastis brutal abgefrühstückt hat – in einem Martial-Arts-Actioner sollte man zu Beginn natürlich schön dick auftragen. Der körperlich beeinträchtigte Killer geht währenddessen weiter seinem blutigen Handwerk nach, bis ihm die Beamten endlich auf die Schliche kommen und Yen ihm zu Land, auf der Schnellstraße und sogar unter LKWs richtig den Hintern versohlen darf…

Zack zack, jetzt gibt’s was auf den Sack! Nicht von mir freilich, sondern von Martial-Arts-Profi Donnie Yen. Der sitzt zu Beginn seines neuen Streifens im Knast, während in der Stadt ein besonders fieser Serienkiller Kung-Fu-Profis mit ihren eigenen Techniken dezimiert. Yen weiß etwas über den Fall und kann die überforderte Polizei überzeugen, ihn zwecks Ermittlungsunterstützung wieder auf freien Fuß zu lassen. Nachdem er erstmal einen Haufen anderer Knastis brutal abgefrühstückt hat – in einem Martial-Arts-Actioner sollte man zu Beginn natürlich schön dick auftragen. Der körperlich beeinträchtigte Killer geht währenddessen weiter seinem blutigen Handwerk nach, bis ihm die Beamten endlich auf die Schliche kommen und Yen ihm zu Land, auf der Schnellstraße und sogar unter LKWs richtig den Hintern versohlen darf… Jedes Jahr gibt es beim Fantasy Filmfest Beiträge, die im Vorfeld bereits mit ordentlich Hype versehen wurden und diesem entweder gerecht werden oder auf ganzer Linie enttäuschen, es gibt die üblichen Trashfilme und die speziellen Nischenfilme. Und dann gibt es auch Filme, von denen man eigentlich zuvor nichts gehört hat und von denen man sich daher auch kein Bild macht. Es sind meist Mysterythriller, kleine Grusler, leise Dramen oder Actionfilme. Es ist die klassische Katze im Sack, doch gerade unter solchen Filmen verbergen sich manchmal die Überraschungen, mit denen man nicht rechnet. Dieses Jahr ist es der australische Streifen Backtrack mit Oscarpreisträger Adrien Brody, dem stets gerne gesehenen Sam Neill sowie der seit The Loved Ones den Festival-Besuchern bekannte Robin McLeavy. Backtrack profitiert ungemein von seiner unscheinbaren Position in der diesjährigen Filmauswahl, denn je weniger man im Vorfeld über den Film weiß, desto eindrucksvoller entfaltet er seine Wirkung. Bei Backtrack merkt man auch wieder einmal das Thema, das sich beim FFF durch viele Filme hindurchzieht – der Verlust eines Kindes. Brody spielt Peter, einen Psychotherapeuten, dessen kleine Tochter durch einen Augenblick seiner Unaufmerksamkeit ums Leben gekommen ist. Peters Ehe droht daran zu zerbrechen und auch auf der Arbeit lassen ihn Flashbacks zum Unfalltag nicht los. Außerdem wird er von schwierigen Patienten verfolgt und seltsamen Visionen geplagt, zu denen vor allein ein seltsames, verschrecktes Mädchen und ein unheimlicher vorbeiratternder Zug gehören. Sieht Peter Geister oder verliert er den Verstand? Um der Wahrheit auf den Grund zu gehen, reist er in seine Heimatstadt und damit in seine eigene Vergangenheit zurück.

Jedes Jahr gibt es beim Fantasy Filmfest Beiträge, die im Vorfeld bereits mit ordentlich Hype versehen wurden und diesem entweder gerecht werden oder auf ganzer Linie enttäuschen, es gibt die üblichen Trashfilme und die speziellen Nischenfilme. Und dann gibt es auch Filme, von denen man eigentlich zuvor nichts gehört hat und von denen man sich daher auch kein Bild macht. Es sind meist Mysterythriller, kleine Grusler, leise Dramen oder Actionfilme. Es ist die klassische Katze im Sack, doch gerade unter solchen Filmen verbergen sich manchmal die Überraschungen, mit denen man nicht rechnet. Dieses Jahr ist es der australische Streifen Backtrack mit Oscarpreisträger Adrien Brody, dem stets gerne gesehenen Sam Neill sowie der seit The Loved Ones den Festival-Besuchern bekannte Robin McLeavy. Backtrack profitiert ungemein von seiner unscheinbaren Position in der diesjährigen Filmauswahl, denn je weniger man im Vorfeld über den Film weiß, desto eindrucksvoller entfaltet er seine Wirkung. Bei Backtrack merkt man auch wieder einmal das Thema, das sich beim FFF durch viele Filme hindurchzieht – der Verlust eines Kindes. Brody spielt Peter, einen Psychotherapeuten, dessen kleine Tochter durch einen Augenblick seiner Unaufmerksamkeit ums Leben gekommen ist. Peters Ehe droht daran zu zerbrechen und auch auf der Arbeit lassen ihn Flashbacks zum Unfalltag nicht los. Außerdem wird er von schwierigen Patienten verfolgt und seltsamen Visionen geplagt, zu denen vor allein ein seltsames, verschrecktes Mädchen und ein unheimlicher vorbeiratternder Zug gehören. Sieht Peter Geister oder verliert er den Verstand? Um der Wahrheit auf den Grund zu gehen, reist er in seine Heimatstadt und damit in seine eigene Vergangenheit zurück. Spanien der fünfziger Jahre: die strengkatholische Montse (Macarena Gómez) leidet an Agoraphobie und hat seit Jahren ihre Wohnung nicht verlassen. Geld verdient sie als talentierte Schneiderin und ihre einzige Gesellschaft ist ihre junge Schwester (Nadia de Santiago), die unter Montses strenger Erziehung leidet. Als Montse eines Tages aus dem Fenster eine Annäherung zwischen ihrer Schwester und einem jungen Mann beobachtet, wird dies später direkt mit Rute und einem Gebet bestraft. Montse meint es ja eigentlich nur gut und will sie von den nur das Eine wollenden Männern beschützen. Ihr sehr durchgeregelter und abwechslungsarmer Alltag wird aber durchbrochen, als Carlos (Hugo Silva), der Nachbar on oben, nach einem Treppensturz mit gebrochenem Bein vor der Tür liegt und um Hilfe bittet. Als gute Samariterin bringt Montse es nicht über sich, ihn dort liegen zu lassen. Sie schleppt Carlos in die Wohnung, versorgt ihn und bevor sie sich versieht, erwachen in ihr zuvor ungekannte Gefühle gegenüber dem Fremden. Als diese jedoch nicht erwidert werden, sieht Montse rot.

Spanien der fünfziger Jahre: die strengkatholische Montse (Macarena Gómez) leidet an Agoraphobie und hat seit Jahren ihre Wohnung nicht verlassen. Geld verdient sie als talentierte Schneiderin und ihre einzige Gesellschaft ist ihre junge Schwester (Nadia de Santiago), die unter Montses strenger Erziehung leidet. Als Montse eines Tages aus dem Fenster eine Annäherung zwischen ihrer Schwester und einem jungen Mann beobachtet, wird dies später direkt mit Rute und einem Gebet bestraft. Montse meint es ja eigentlich nur gut und will sie von den nur das Eine wollenden Männern beschützen. Ihr sehr durchgeregelter und abwechslungsarmer Alltag wird aber durchbrochen, als Carlos (Hugo Silva), der Nachbar on oben, nach einem Treppensturz mit gebrochenem Bein vor der Tür liegt und um Hilfe bittet. Als gute Samariterin bringt Montse es nicht über sich, ihn dort liegen zu lassen. Sie schleppt Carlos in die Wohnung, versorgt ihn und bevor sie sich versieht, erwachen in ihr zuvor ungekannte Gefühle gegenüber dem Fremden. Als diese jedoch nicht erwidert werden, sieht Montse rot. Der einzige reinrassige Science-Fiction-Film im diesjährigen Aufgebot spielt in einer Zukunft, die uns aus anderen Sci-Fi-Filmen gut bekannt ist: im 23. Jahrhundert Erdbevölkerung ist verarmt (95% leben auf oder unterhalb der Armutsgrenze, wie uns eine Infotafel zu Filmbeginn aufklärt), dafür wurde das Weltall erobert und nachdem die Rohstoffressourcen der Erde scheinbar zur Neige gegangen sind, wird der Bergbau nun in fernen Galaxien betrieben. Gereist wird dorthin aber nicht mit Raumschiffen, sondern per Slipstream, was eigentlich kaum anders ist als das aus Star Trek gut bekannte Beamen. Der menschliche Körper wird in Daten zerlegt und in Sekundenschnelle Lichtjahre entfernt wieder zusammengebaut. Eine solche Reise führt ein schwerbewaffnetes Söldnertrupp nach Infini, eine Bergbaustation und den entlegensten Außenposten der Erde im Weltall. Dort müssen sie den einzigen Überlebenden einer mysteriösen Seuche bergen und eine ominöse, gefährliche Ladung sichern. Wer Filme wie Pandorum oder Event Horizon kennt, kann sich ausmalen, wie der weitere Verlauf ist. Infini hat nämlich nicht einen Tropfen Originalität in seiner Handlung. Regisseur und Co-Autor Shane Abbess bedient sich hier ungehemmt bei den oben genannten Filmen, lässt sich aber auch durch Blade Runner (siehe die Kulisse der Megastadt) und Aliens inspirieren, und sogar Erinnerungen an Sphere – Die Macht aus dem All und die Rage-Virus-Infizierten aus 28 Days Later werden hier schnell geweckt.

Der einzige reinrassige Science-Fiction-Film im diesjährigen Aufgebot spielt in einer Zukunft, die uns aus anderen Sci-Fi-Filmen gut bekannt ist: im 23. Jahrhundert Erdbevölkerung ist verarmt (95% leben auf oder unterhalb der Armutsgrenze, wie uns eine Infotafel zu Filmbeginn aufklärt), dafür wurde das Weltall erobert und nachdem die Rohstoffressourcen der Erde scheinbar zur Neige gegangen sind, wird der Bergbau nun in fernen Galaxien betrieben. Gereist wird dorthin aber nicht mit Raumschiffen, sondern per Slipstream, was eigentlich kaum anders ist als das aus Star Trek gut bekannte Beamen. Der menschliche Körper wird in Daten zerlegt und in Sekundenschnelle Lichtjahre entfernt wieder zusammengebaut. Eine solche Reise führt ein schwerbewaffnetes Söldnertrupp nach Infini, eine Bergbaustation und den entlegensten Außenposten der Erde im Weltall. Dort müssen sie den einzigen Überlebenden einer mysteriösen Seuche bergen und eine ominöse, gefährliche Ladung sichern. Wer Filme wie Pandorum oder Event Horizon kennt, kann sich ausmalen, wie der weitere Verlauf ist. Infini hat nämlich nicht einen Tropfen Originalität in seiner Handlung. Regisseur und Co-Autor Shane Abbess bedient sich hier ungehemmt bei den oben genannten Filmen, lässt sich aber auch durch Blade Runner (siehe die Kulisse der Megastadt) und Aliens inspirieren, und sogar Erinnerungen an Sphere – Die Macht aus dem All und die Rage-Virus-Infizierten aus 28 Days Later werden hier schnell geweckt. Zu Beginn des mexikanischen Films Scherzo Diabolico meint man vielleicht, in unserem Protagonisten Aram (Francisco Barreiro) den klassischen Sympathieträger zu sehen. In der Anwaltskanzlei, in der er arbeitet, schuftet Aram wie kein anderer, häuft Überstunden an, erhält jedoch keine sichtliche Anerkennug dafür. Zu Hause wird er von seiner herrischen Ehefrau untergebuttert und mit Sexentzug für seine stagnierende Karriere bestraft und nebenbei muss er sich noch um seinen dementen Vater kümmern, der in ihm ebenfalls einen Versager sieht. Nur klassische Musik verschafft Aram scheinbar eine Freude. Doch die anfängliche Sympathie und Identifikation mit dem schüchternen Durchschnittskerl fallen schnell in sich zusammen, als dem Zuschauer klar wird, dass er einen perfiden, minutiös durchdachten Plan ausheckt, um eine junge Schülerin (Daniela Soto Vell) zu entführen und sich dafür noch Fesseltipps von einer Prostituierten holt, deren Dienste er regelmäßig in Anspruch nimmt. Wenn Aram dann seinen Plan erfolgreich in die Tat umsetzt, setzt er ein Unheil in Gang, das weder er noch die Zuschauer vorausahnen können.

Zu Beginn des mexikanischen Films Scherzo Diabolico meint man vielleicht, in unserem Protagonisten Aram (Francisco Barreiro) den klassischen Sympathieträger zu sehen. In der Anwaltskanzlei, in der er arbeitet, schuftet Aram wie kein anderer, häuft Überstunden an, erhält jedoch keine sichtliche Anerkennug dafür. Zu Hause wird er von seiner herrischen Ehefrau untergebuttert und mit Sexentzug für seine stagnierende Karriere bestraft und nebenbei muss er sich noch um seinen dementen Vater kümmern, der in ihm ebenfalls einen Versager sieht. Nur klassische Musik verschafft Aram scheinbar eine Freude. Doch die anfängliche Sympathie und Identifikation mit dem schüchternen Durchschnittskerl fallen schnell in sich zusammen, als dem Zuschauer klar wird, dass er einen perfiden, minutiös durchdachten Plan ausheckt, um eine junge Schülerin (Daniela Soto Vell) zu entführen und sich dafür noch Fesseltipps von einer Prostituierten holt, deren Dienste er regelmäßig in Anspruch nimmt. Wenn Aram dann seinen Plan erfolgreich in die Tat umsetzt, setzt er ein Unheil in Gang, das weder er noch die Zuschauer vorausahnen können.

Wie schon der Vortag, begann auch mein vierter Tag beim Fantasy Filmfest 2015 mit einem tollen Film über Gangster und Polizisten, jedoch mit dem Unterschied, dass der Hauptcharakter von The Connection im Gegensatz zum Protagonisten von

Wie schon der Vortag, begann auch mein vierter Tag beim Fantasy Filmfest 2015 mit einem tollen Film über Gangster und Polizisten, jedoch mit dem Unterschied, dass der Hauptcharakter von The Connection im Gegensatz zum Protagonisten von  Wenn man vom Teufel spricht: im Anschluss an The Connection gab es mit Stung dann auch einen deutschen Genrebeitrag zu sehen, allerdings aus vermarktungstechnischen Gründen in englischer Sprache mit US-Schauspielern produziert. Wie man vom Produzenten nach der Aufführung erfahren hat, ging die Rechnung auf und Stung wurde noch vor der Fertigstellung in über 20 Länder verkauft. In dem Creature Feature lässt Erstlingsregisseur Benni Diez mutierte Riesenwespen auf die Gäste einer beschaulichen Gartenparty los, zu denen auch Clifton Collins Jr. (Der blutige Pfad Gottes 2) und Genregröße Lance Henriksen (Pumpkinhead) gehören. Im Mittelpunkt stehen die Catering-Beauftragte Julia (Jessica Cook) und ihr in sie verknallte Mitarbeiter Paul (Matt O’Leary). Mehr gibt es zu der Handlung dieses sehr simplen, back-to-the-roots Creature Features auch nicht zu sagen. Der Film verschwendet nicht viel Zeit mit dem Aufbau des Settings oder der Figuren und schon nach zwanzig Minuten wird fröhlich gestochen, geschleimt und gesplattert. Doch gerade wenn man sich händereibend auf fröhlich-trashigen Spaß im Geiste der B-Movies der Achtziger einstellt, kommt der Film zu einem fast schon unerträglichen Stillstand, wenn die Überlebenden des ersten Angriffs sich im Anwesen verschanzen. Es folgt eine sich ewig hinziehende Sequenz, in denen mittels langweiliger Dialoge (vergeblich) versucht wird, den Figuren ein wenig Tiefe zu geben oder den einen oder anderen Lacher zu landen. In all dieser Zeit sehnt man sich nach der Rückkehr der Wespen. Nach einer gefühlten Stunde ohne die Viecher kommt der Film langsam wieder in Fahrt, erreicht aber nicht mehr das Tempo oder den Spaß, den er anfangs versprochen hat. Eins der Probleme dabei ist, dass die beiden Hauptcharaktere keineswegs interessant, lustig, cool oder sonderlich sympathisch sind. Das müssen sie ja eigentlich in einem Film wie diesem nicht unbedingt sein, doch wir verbringen viel zu viel Zeit mit ihnen und viel zu wenig Zeit mit den eigentlichen Stars des Films, um darüber hinwegzusehen, dass die Protagonisten etwa genau so viel Tiefe haben wie die Wespen.

Wenn man vom Teufel spricht: im Anschluss an The Connection gab es mit Stung dann auch einen deutschen Genrebeitrag zu sehen, allerdings aus vermarktungstechnischen Gründen in englischer Sprache mit US-Schauspielern produziert. Wie man vom Produzenten nach der Aufführung erfahren hat, ging die Rechnung auf und Stung wurde noch vor der Fertigstellung in über 20 Länder verkauft. In dem Creature Feature lässt Erstlingsregisseur Benni Diez mutierte Riesenwespen auf die Gäste einer beschaulichen Gartenparty los, zu denen auch Clifton Collins Jr. (Der blutige Pfad Gottes 2) und Genregröße Lance Henriksen (Pumpkinhead) gehören. Im Mittelpunkt stehen die Catering-Beauftragte Julia (Jessica Cook) und ihr in sie verknallte Mitarbeiter Paul (Matt O’Leary). Mehr gibt es zu der Handlung dieses sehr simplen, back-to-the-roots Creature Features auch nicht zu sagen. Der Film verschwendet nicht viel Zeit mit dem Aufbau des Settings oder der Figuren und schon nach zwanzig Minuten wird fröhlich gestochen, geschleimt und gesplattert. Doch gerade wenn man sich händereibend auf fröhlich-trashigen Spaß im Geiste der B-Movies der Achtziger einstellt, kommt der Film zu einem fast schon unerträglichen Stillstand, wenn die Überlebenden des ersten Angriffs sich im Anwesen verschanzen. Es folgt eine sich ewig hinziehende Sequenz, in denen mittels langweiliger Dialoge (vergeblich) versucht wird, den Figuren ein wenig Tiefe zu geben oder den einen oder anderen Lacher zu landen. In all dieser Zeit sehnt man sich nach der Rückkehr der Wespen. Nach einer gefühlten Stunde ohne die Viecher kommt der Film langsam wieder in Fahrt, erreicht aber nicht mehr das Tempo oder den Spaß, den er anfangs versprochen hat. Eins der Probleme dabei ist, dass die beiden Hauptcharaktere keineswegs interessant, lustig, cool oder sonderlich sympathisch sind. Das müssen sie ja eigentlich in einem Film wie diesem nicht unbedingt sein, doch wir verbringen viel zu viel Zeit mit ihnen und viel zu wenig Zeit mit den eigentlichen Stars des Films, um darüber hinwegzusehen, dass die Protagonisten etwa genau so viel Tiefe haben wie die Wespen. Wir schreiben das Jahr 1997. Eine (vermutlich nukleare) Apokalypse und saurer Regen haben dafür gesorgt, dass die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr existiert. Es gibt keine Autos, kaum moderne Technik und die wertvollste Ressource in dieser verwüsteten Welt ist Wasser (Tank Girl lässt grüßen). Dieses wird vor allem von Zeus (teuflisch böse: Michael Ironside) kontrolliert, einem einäugigen sadistischen Tyrannen, der mit seinem maskierten Handlanger Skeletron über das Ödland regiert und zu seiner Belustigung brutale Gladiatorenspiele veranstaltet. In dieser gottverlassenen Welt lebt auch der junge Kid (Munro Chambers), der im Abfall nach verwertbaren Gegenständen sucht und dessen einzige Freude im Leben seine Comics über den Superhelden Turbo Rider sind. Als er dabei eines Tages die quirlige, überschäumend begeisterte und stets optimistische Apple (bezaubernd: Laurence Labeouf) trifft, die ihm prompt einen blinkenden Armband umschnallt, wird sein Leben auf den Kopf gestellt und bevor er sich versieht, findet er sich gemeinsam mit Apple in der Schusslinie von Zeus wieder. Zum Glück fällt ihm auch ein Superhelden-Outfit samt einer mächtigen (wenn auch gelegentlich unzuverlässigen) Waffe in die Hände. Das ist zwar noch nicht genug, um ihn zu Turbo Rider zu machen, doch vielleicht kann er ja Turbo Kid sein, wie Apple vorschlägt. Es beginnt ein Kampf um Leben, Tod und Wasser, bei dem der einzige Verbündete von Kid und Apple Frederic der Armdrücker (Aaron Jeffery) ist, ein cooler, sich selbst aber manchmal überschätzender Draufgänger.

Wir schreiben das Jahr 1997. Eine (vermutlich nukleare) Apokalypse und saurer Regen haben dafür gesorgt, dass die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr existiert. Es gibt keine Autos, kaum moderne Technik und die wertvollste Ressource in dieser verwüsteten Welt ist Wasser (Tank Girl lässt grüßen). Dieses wird vor allem von Zeus (teuflisch böse: Michael Ironside) kontrolliert, einem einäugigen sadistischen Tyrannen, der mit seinem maskierten Handlanger Skeletron über das Ödland regiert und zu seiner Belustigung brutale Gladiatorenspiele veranstaltet. In dieser gottverlassenen Welt lebt auch der junge Kid (Munro Chambers), der im Abfall nach verwertbaren Gegenständen sucht und dessen einzige Freude im Leben seine Comics über den Superhelden Turbo Rider sind. Als er dabei eines Tages die quirlige, überschäumend begeisterte und stets optimistische Apple (bezaubernd: Laurence Labeouf) trifft, die ihm prompt einen blinkenden Armband umschnallt, wird sein Leben auf den Kopf gestellt und bevor er sich versieht, findet er sich gemeinsam mit Apple in der Schusslinie von Zeus wieder. Zum Glück fällt ihm auch ein Superhelden-Outfit samt einer mächtigen (wenn auch gelegentlich unzuverlässigen) Waffe in die Hände. Das ist zwar noch nicht genug, um ihn zu Turbo Rider zu machen, doch vielleicht kann er ja Turbo Kid sein, wie Apple vorschlägt. Es beginnt ein Kampf um Leben, Tod und Wasser, bei dem der einzige Verbündete von Kid und Apple Frederic der Armdrücker (Aaron Jeffery) ist, ein cooler, sich selbst aber manchmal überschätzender Draufgänger. Filme, in denen Menschen (meist junge Frauen) von einem Dämon oder dem Leibhaftigen höchstpersönlich besessen werden und einem Exorzismus unterzogen werden müssen, gibt es wie Sand am Meer. Exorzismus-Filme machen seit über 40 Jahren eins der erfolgreichsten Subgenres des Horrorkinos aus. Meist enden diese Filme damit, dass der Dämon erfolgreich ausgetrieben ist. Doch wie geht es für die Betroffenen danach weiter? Wie gehen sie mit der Tatsache um, dass ein Dämon in ihnen lebte und ihre Handlungen steuerte? Was tut man, um eine erneute Besessenheit vorzubeugen? Diese Fragen stellt sich Ava’s Possessions. In der Welt dieses Films sind Besessenheit durch einen Dämon eine den Menschen und dem Staat nicht unbekannte Angelegenheit und deshalb existieren sogar Selbsthilfegruppen für ehemalige Besessene. Einer solchen muss Ava (Louisa Krause) auch beiwohnen, nachdem ihr Dämon ausgetrieben wurde. Ihre Freundinnen und ihre eigene Familie verhalten sich ihr distanziert gegenüber und sie quält die Frage, was sie in der Zeit ihrer Besessenheit angestellt hat und wieso ausgerechnet sie betroffen war.

Filme, in denen Menschen (meist junge Frauen) von einem Dämon oder dem Leibhaftigen höchstpersönlich besessen werden und einem Exorzismus unterzogen werden müssen, gibt es wie Sand am Meer. Exorzismus-Filme machen seit über 40 Jahren eins der erfolgreichsten Subgenres des Horrorkinos aus. Meist enden diese Filme damit, dass der Dämon erfolgreich ausgetrieben ist. Doch wie geht es für die Betroffenen danach weiter? Wie gehen sie mit der Tatsache um, dass ein Dämon in ihnen lebte und ihre Handlungen steuerte? Was tut man, um eine erneute Besessenheit vorzubeugen? Diese Fragen stellt sich Ava’s Possessions. In der Welt dieses Films sind Besessenheit durch einen Dämon eine den Menschen und dem Staat nicht unbekannte Angelegenheit und deshalb existieren sogar Selbsthilfegruppen für ehemalige Besessene. Einer solchen muss Ava (Louisa Krause) auch beiwohnen, nachdem ihr Dämon ausgetrieben wurde. Ihre Freundinnen und ihre eigene Familie verhalten sich ihr distanziert gegenüber und sie quält die Frage, was sie in der Zeit ihrer Besessenheit angestellt hat und wieso ausgerechnet sie betroffen war.

Im Mittelpunkt des intensiven Horrordramas „Shrew’s Nest“ steht die Beziehung zweier Schwestern, die sich in Madrid nach dem Ende des spanischen Bürgerkrieges eine Wohnung teilen. Die Jüngere (Nadia de Santiago) ist schön und bei den Männern begehrt, während die ältere, psychisch labile Montse (Macarena Gómez) aufgrund von Agoraphobie ihr Domizil nicht verlassen kann und ohne ihren stringenten christlichen Glauben und die Liebe zu ihrer Schwester wohl schon längst an der drückenden Isolation zerbrochen wäre. Das Spielfilmdebüt von Juanfer Andrés und Esteban Roel birgt ein tragisches Geheimnis. In seinen besten Momenten ruft es gar Arbeiten der Spannungsgroßmeister Alfred Hitchcock und Roman Polanski ins Gedächtnis, besonders was den äußerst effektiven Umgang mit dem bewusst reduzierten Setting angeht.

Im Mittelpunkt des intensiven Horrordramas „Shrew’s Nest“ steht die Beziehung zweier Schwestern, die sich in Madrid nach dem Ende des spanischen Bürgerkrieges eine Wohnung teilen. Die Jüngere (Nadia de Santiago) ist schön und bei den Männern begehrt, während die ältere, psychisch labile Montse (Macarena Gómez) aufgrund von Agoraphobie ihr Domizil nicht verlassen kann und ohne ihren stringenten christlichen Glauben und die Liebe zu ihrer Schwester wohl schon längst an der drückenden Isolation zerbrochen wäre. Das Spielfilmdebüt von Juanfer Andrés und Esteban Roel birgt ein tragisches Geheimnis. In seinen besten Momenten ruft es gar Arbeiten der Spannungsgroßmeister Alfred Hitchcock und Roman Polanski ins Gedächtnis, besonders was den äußerst effektiven Umgang mit dem bewusst reduzierten Setting angeht. Der Film beginnt mit der Stimme der namenlos belassenen jüngeren Schwester: In ihrer Kindheit habe ihr Montse stets vor dem Einschlafen Märchen vorgelesen, die das Mädchen schwer beunruhigt haben – wie die Kamera kurz darauf enthüllt, handelt es sich bei dem vermeintlichen Kinderbuch jedoch in Wahrheit um die Bibel. Die Mutter sei nach Angabe Montses nach ihrer Geburt verstorben, der Vater einfach abgehauen. Trotz strenger schwesterlicher Erziehung überträgt sich die freudenlose Enthaltsamkeit nicht auf das Mädchen. Jahre später ist sie volljährig und der erste Mann bandelt auf der Straße mit ihr an, was Montse zur Weißglut bringt: Die wollen eh alle nur dasselbe. Als irgendwann jedoch Carlos (Hugo Silva), der attraktive Nachbar von der Wohnung darüber, nach einem Sturz vor der Tür liegt und Montse ihn zur Pflege aufnimmt, soll sich das Leben beider Schwestern für immer verändern …

Der Film beginnt mit der Stimme der namenlos belassenen jüngeren Schwester: In ihrer Kindheit habe ihr Montse stets vor dem Einschlafen Märchen vorgelesen, die das Mädchen schwer beunruhigt haben – wie die Kamera kurz darauf enthüllt, handelt es sich bei dem vermeintlichen Kinderbuch jedoch in Wahrheit um die Bibel. Die Mutter sei nach Angabe Montses nach ihrer Geburt verstorben, der Vater einfach abgehauen. Trotz strenger schwesterlicher Erziehung überträgt sich die freudenlose Enthaltsamkeit nicht auf das Mädchen. Jahre später ist sie volljährig und der erste Mann bandelt auf der Straße mit ihr an, was Montse zur Weißglut bringt: Die wollen eh alle nur dasselbe. Als irgendwann jedoch Carlos (Hugo Silva), der attraktive Nachbar von der Wohnung darüber, nach einem Sturz vor der Tür liegt und Montse ihn zur Pflege aufnimmt, soll sich das Leben beider Schwestern für immer verändern … Obwohl es in „Shrew’s Nest“ vor allem um Gefangenschaft geht, sollte einen der Plot des Mannes, den Montse im Verlauf für sich beanspruchen möchte und ihn deshalb mit aller Gewalt ans Bett fesselt, nicht vorschnell an einen simplen „Misery“-Ableger denken lassen. Carlos ist eine Figur, die der Handlung einen weiteren Anstoß verpasst, aber letztlich bleibt er im Vergleich zu den anderen Protagonistinnen eher blass gezeichnet. Anders als in Rob Reiners erfolgreicher Stephen-King-Adaption steht nicht die weibliche Besessenheit von einem Mann (und dessen Romanfigur) im Vordergrund, sondern das Innenleben Montses und die Umstände, die sie zu der geformt haben, die sie ist. „Shrew’s Nest“ führt die Zuschauer langsam tiefer in die Vergangenheit der Minifamilie und lädt dazu ein, die zur Wahrheit führenden Fragen bereits selbst zu stellen. Um ehrlich zu sein, hat mich das Ende dann auch nicht wirklich eiskalt überrumpelt, aber da die Regisseure einen so wunderbar schlüssig und mit der richtigen Gefühlsbetonung an dieses heranführen, stört mich das Ausbleiben der großen Überraschung keineswegs.

Obwohl es in „Shrew’s Nest“ vor allem um Gefangenschaft geht, sollte einen der Plot des Mannes, den Montse im Verlauf für sich beanspruchen möchte und ihn deshalb mit aller Gewalt ans Bett fesselt, nicht vorschnell an einen simplen „Misery“-Ableger denken lassen. Carlos ist eine Figur, die der Handlung einen weiteren Anstoß verpasst, aber letztlich bleibt er im Vergleich zu den anderen Protagonistinnen eher blass gezeichnet. Anders als in Rob Reiners erfolgreicher Stephen-King-Adaption steht nicht die weibliche Besessenheit von einem Mann (und dessen Romanfigur) im Vordergrund, sondern das Innenleben Montses und die Umstände, die sie zu der geformt haben, die sie ist. „Shrew’s Nest“ führt die Zuschauer langsam tiefer in die Vergangenheit der Minifamilie und lädt dazu ein, die zur Wahrheit führenden Fragen bereits selbst zu stellen. Um ehrlich zu sein, hat mich das Ende dann auch nicht wirklich eiskalt überrumpelt, aber da die Regisseure einen so wunderbar schlüssig und mit der richtigen Gefühlsbetonung an dieses heranführen, stört mich das Ausbleiben der großen Überraschung keineswegs. Überhaupt gibt es trotz weniger Charaktere und limitierter Schauwerte viel in und unter dem psychologischen Kammerspiel, das Vergleiche mit den Klassikern „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ von Robert Aldrich und Polanskis Frühwerk „Ekel“ geradezu aufzwängt, zu entdecken. Auch wenn die spanisch-französische Produktion in der blutigen zweiten Hälfte einen Hauch Grand Guignol versprüht (das spanische enfant terrible Álex de la Iglesia und der „Inside“-Geldgeber Franck Ribière haben das Projekt mitgestemmt), fesseln einen hier nachdrücklich eher die schwermütige Atmosphäre und das herausragende Spiel der Darstellerinnen. Macarena Gómez, die mir in früheren Rollen nie besonders aufgefallen ist, verkörpert die zerrissene Montse gar so eindringlich, dass ich unweigerlich an die französische Oscarpreisträgerin Marion Cotillard denken musste. Diese Frau sollte man in Zukunft im Auge behalten.

Überhaupt gibt es trotz weniger Charaktere und limitierter Schauwerte viel in und unter dem psychologischen Kammerspiel, das Vergleiche mit den Klassikern „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ von Robert Aldrich und Polanskis Frühwerk „Ekel“ geradezu aufzwängt, zu entdecken. Auch wenn die spanisch-französische Produktion in der blutigen zweiten Hälfte einen Hauch Grand Guignol versprüht (das spanische enfant terrible Álex de la Iglesia und der „Inside“-Geldgeber Franck Ribière haben das Projekt mitgestemmt), fesseln einen hier nachdrücklich eher die schwermütige Atmosphäre und das herausragende Spiel der Darstellerinnen. Macarena Gómez, die mir in früheren Rollen nie besonders aufgefallen ist, verkörpert die zerrissene Montse gar so eindringlich, dass ich unweigerlich an die französische Oscarpreisträgerin Marion Cotillard denken musste. Diese Frau sollte man in Zukunft im Auge behalten.

Wenn

Wenn  Karyn Kusama, Regisseurin der sträflich unterschätzten Horrorkomödie Jennifer’s Body, ist zurück mit einem neuen Film. Kusamas drei bisherige Regiearbeiten (Girlfight, Aeon Flux, Jennifer’s Body) könnten kaum unterschiedlicher sein und auch The Invitation ist in keinster Weise mit einem der drei zu vergleichen. Diesmal fehlt sogar Kusamas bisheriges Markenzeichen, eine starke, emanzipierte Frauenfigur im Mittelpunkt der Geschichte. Stattdessen präsentiert uns The Invitation seines Sohns in die Brüche ging. Will und seine neue Freundin Kira (Emayatzy Corinealdi) werden von Wills Ex-Frau Eden (Tammy Blanchard) und ihrem neuen Ehemann David (Michiel Huisman) zu einer Dinnerparty mit alten Freunden eingeladen. Schon die Anreise zum schicken Anwesen auf den Hollywood Hills verläuft nicht ganz unproblematisch. Will fährt einen Kojoten an und muss das schwerverletzte Tier töten. Auch die Reunion mit Eden, die zuvor zwei Jahre lang gänzlich vom Radar verschwunden war, ist ein wenig merkwürdig. Was ist diese seltsame Bewegung "The Invitation", der Eden und David sich angeschlossen haben? Wer sind die beiden anwesenden Fremden Sadie (Lindsay Burdge) und Pruitt (John Carroll Lynch)? Was hat es damit auf sich, dass alle Türen verschlossen sind?

Karyn Kusama, Regisseurin der sträflich unterschätzten Horrorkomödie Jennifer’s Body, ist zurück mit einem neuen Film. Kusamas drei bisherige Regiearbeiten (Girlfight, Aeon Flux, Jennifer’s Body) könnten kaum unterschiedlicher sein und auch The Invitation ist in keinster Weise mit einem der drei zu vergleichen. Diesmal fehlt sogar Kusamas bisheriges Markenzeichen, eine starke, emanzipierte Frauenfigur im Mittelpunkt der Geschichte. Stattdessen präsentiert uns The Invitation seines Sohns in die Brüche ging. Will und seine neue Freundin Kira (Emayatzy Corinealdi) werden von Wills Ex-Frau Eden (Tammy Blanchard) und ihrem neuen Ehemann David (Michiel Huisman) zu einer Dinnerparty mit alten Freunden eingeladen. Schon die Anreise zum schicken Anwesen auf den Hollywood Hills verläuft nicht ganz unproblematisch. Will fährt einen Kojoten an und muss das schwerverletzte Tier töten. Auch die Reunion mit Eden, die zuvor zwei Jahre lang gänzlich vom Radar verschwunden war, ist ein wenig merkwürdig. Was ist diese seltsame Bewegung "The Invitation", der Eden und David sich angeschlossen haben? Wer sind die beiden anwesenden Fremden Sadie (Lindsay Burdge) und Pruitt (John Carroll Lynch)? Was hat es damit auf sich, dass alle Türen verschlossen sind? Wenn man an bescheuerte deutsche Titel denkt, mit denen so manch ein Film in vergangenen Jahren abgestraft wurde (

Wenn man an bescheuerte deutsche Titel denkt, mit denen so manch ein Film in vergangenen Jahren abgestraft wurde ( Mit den neuen Disney-Märchenblockbustern à la Cinderella, Maleficent oder Alice im Wunderland hat Matteo Garrones Das Märchen der Märchen wenig gemeinsam und doch ist es ein Märchen in seiner reinsten Essenz. Denn genau genommen waren Märchen aus alten Tagen alles andere als jugendfrei und harmlos. In

Mit den neuen Disney-Märchenblockbustern à la Cinderella, Maleficent oder Alice im Wunderland hat Matteo Garrones Das Märchen der Märchen wenig gemeinsam und doch ist es ein Märchen in seiner reinsten Essenz. Denn genau genommen waren Märchen aus alten Tagen alles andere als jugendfrei und harmlos. In

Justin Kurzels „Macbeth“ ist eine perfekte Symbiose aus Theater und Kino, ein elektrisierendes Aufeinanderprallen von großer Schauspielkunst und einer gewaltigen Bilderflut. Wie leicht hätte aus William Shakespeares berühmter Tragödie ein trockener Kostümschinken für den Schulunterricht werden können. Doch der australische Newcomerregisseur (

Justin Kurzels „Macbeth“ ist eine perfekte Symbiose aus Theater und Kino, ein elektrisierendes Aufeinanderprallen von großer Schauspielkunst und einer gewaltigen Bilderflut. Wie leicht hätte aus William Shakespeares berühmter Tragödie ein trockener Kostümschinken für den Schulunterricht werden können. Doch der australische Newcomerregisseur ( Sein Film führt zu Beginn eindringlich die Trauer Macbeths (Michael Fassbender) und seiner Gattin (Marion Cotillard) über den Tod ihres einzigen Kindes vor Augen. Erst im Anschluss folgt dann die Einführung der Hexen und ihrer unheilvollen Prophezeiung und uns wird auf dem Schlachtfeld ein erschöpfter Held präsentiert. Hier geschieht etwas, das sich im modernen Kino bereits bei Figuren wie Batman oder James Bond abgezeichnet hat: Der Archetyp der bekannten Erzählung wird ein Stück weit psychologisch aufgebrochen und auf einem soliden Boden verankert. Nicht umsonst ist es für Justin Kurzel der Blick auf Macbeth als Krieger gewesen, der ihn an das Projekt gefesselt hat – „Wie hat Macbeth auf den Krieg reagiert? Ist er nicht überhaupt erst ein Produkt dieses Krieges? In welchem Maße hat er seinen Ehrgeiz, König zu werden, überhaupt erst befeuert?“

Sein Film führt zu Beginn eindringlich die Trauer Macbeths (Michael Fassbender) und seiner Gattin (Marion Cotillard) über den Tod ihres einzigen Kindes vor Augen. Erst im Anschluss folgt dann die Einführung der Hexen und ihrer unheilvollen Prophezeiung und uns wird auf dem Schlachtfeld ein erschöpfter Held präsentiert. Hier geschieht etwas, das sich im modernen Kino bereits bei Figuren wie Batman oder James Bond abgezeichnet hat: Der Archetyp der bekannten Erzählung wird ein Stück weit psychologisch aufgebrochen und auf einem soliden Boden verankert. Nicht umsonst ist es für Justin Kurzel der Blick auf Macbeth als Krieger gewesen, der ihn an das Projekt gefesselt hat – „Wie hat Macbeth auf den Krieg reagiert? Ist er nicht überhaupt erst ein Produkt dieses Krieges? In welchem Maße hat er seinen Ehrgeiz, König zu werden, überhaupt erst befeuert?“ „Macbeth“ beantwortet diese Fragen selbstverständlich nie wirklich, sondern trägt sie vielmehr an sein Publikum weiter. Wir werden eingeladen, einen Blick hinter das zu werfen, was wir mit diesem Stoff sonst verbinden. Die Gier, die Manipulation des loyalen Helden durch finstere Mächte und die eigene Ehefrau sowie die resultierende Bluttat am König Schottlands mit der erdrückenden Schuld bilden natürlich auch hier das Zentrum der Geschichte. Nur werden uns nun noch andere mögliche Mechanismen und Auswirkungen vorgestellt. So ist die Hinrichtung der Familie von Macbeths Widersacher Macduff (Sean Harris) von so extremer Grausamkeit gezeichnet, wie wir sie aus der Vorlage nur erahnen konnten. Die schockierte Abwendung Lady Macbeths von diesem Horrorszenario entpuppt sich als natürliche Reaktion. Überhaupt wird der Text nicht wie bei einem Stück vor einer starren Kulisse von ein paar talentierten Darstellern vorgetragen, sondern die Worte spiegeln mal laut tosend, mal bedrohlich zischend oder als verzweifeltes Wimmern passend die palpable Finsternis wider. Die Kamera von Adam Arkapaw (u. a.

„Macbeth“ beantwortet diese Fragen selbstverständlich nie wirklich, sondern trägt sie vielmehr an sein Publikum weiter. Wir werden eingeladen, einen Blick hinter das zu werfen, was wir mit diesem Stoff sonst verbinden. Die Gier, die Manipulation des loyalen Helden durch finstere Mächte und die eigene Ehefrau sowie die resultierende Bluttat am König Schottlands mit der erdrückenden Schuld bilden natürlich auch hier das Zentrum der Geschichte. Nur werden uns nun noch andere mögliche Mechanismen und Auswirkungen vorgestellt. So ist die Hinrichtung der Familie von Macbeths Widersacher Macduff (Sean Harris) von so extremer Grausamkeit gezeichnet, wie wir sie aus der Vorlage nur erahnen konnten. Die schockierte Abwendung Lady Macbeths von diesem Horrorszenario entpuppt sich als natürliche Reaktion. Überhaupt wird der Text nicht wie bei einem Stück vor einer starren Kulisse von ein paar talentierten Darstellern vorgetragen, sondern die Worte spiegeln mal laut tosend, mal bedrohlich zischend oder als verzweifeltes Wimmern passend die palpable Finsternis wider. Die Kamera von Adam Arkapaw (u. a.  Warum Kurzel dann die beste (aber auf den ersten Blick mit Sicherheit nicht offensichtlichste) Wahl für den Regieposten gewesen ist, zeigt schon sein Erstling. Denn so quälend und rau, so voller falscher Hoffnung und böser Versuchungen unter dem schwingenden Damoklesschwert ist bereits der auf einer wahren Begebenheit beruhende

Warum Kurzel dann die beste (aber auf den ersten Blick mit Sicherheit nicht offensichtlichste) Wahl für den Regieposten gewesen ist, zeigt schon sein Erstling. Denn so quälend und rau, so voller falscher Hoffnung und böser Versuchungen unter dem schwingenden Damoklesschwert ist bereits der auf einer wahren Begebenheit beruhende  Ich habe trotz einiger gelungener Produktionen bisher immer das Gefühl gehabt, dass „Macbeth“ noch der letzte Kick, der Nachdruck, gefehlt hat. Kurzels Version ist nun eine Shakespeare-Adaption auf der Höhe des Zeitgeistes. Ganz ohne Popkultureinbettung à la Baz Luhrmann, denn die hat dieser niemals an Relevanz verlierende Stoff auch nicht nötig. Vielleicht ist das Grundgerüst von „Macbeth“ gar nie aktueller gewesen als heute. Allein die letzte Szene ist ein kleines Meisterwerk für sich: Der junge Fleance, dem ebenfalls die Verheißung als zukünftiger König zuteil wurde, rennt mit einem Schwert, das ihm noch zu schwer ist, einem blutroten Horizont entgegen. Und die Gewaltspirale wird sich weiter drehen …

Ich habe trotz einiger gelungener Produktionen bisher immer das Gefühl gehabt, dass „Macbeth“ noch der letzte Kick, der Nachdruck, gefehlt hat. Kurzels Version ist nun eine Shakespeare-Adaption auf der Höhe des Zeitgeistes. Ganz ohne Popkultureinbettung à la Baz Luhrmann, denn die hat dieser niemals an Relevanz verlierende Stoff auch nicht nötig. Vielleicht ist das Grundgerüst von „Macbeth“ gar nie aktueller gewesen als heute. Allein die letzte Szene ist ein kleines Meisterwerk für sich: Der junge Fleance, dem ebenfalls die Verheißung als zukünftiger König zuteil wurde, rennt mit einem Schwert, das ihm noch zu schwer ist, einem blutroten Horizont entgegen. Und die Gewaltspirale wird sich weiter drehen …

Dass Hunde nicht immer die besten Freunde des Menschen sind, wissen wir spätestens seit der Stephen-King-Adaption Cujo. In The Pack ist es ein ganzes (titelgebendes) Rudel an wilden Hunden, das unseren Protagonisten (und auch allen anderen Menschen) ans Leder will. Wie uns eine Infotafel zu Filmbeginn erklärt, haben sich weltweit zahlreiche Rudel von wilden Hunden gebildet, die nach Lust und Laune andere Tiere töten. Hat der Film eine Agenda gegen wilde Hunde? Dass mit ihnen nicht zu spaßen ist, versteht sich von selbst, doch dass sie nicht aus Hunger, sondern aus Spaß an der Freude fröhlich Mensch und Tier zerfleischen, lässt mich schon die Augen rollen. Noch haarsträubender ist aber, dass die Filmemacher offensichtlich so wenig Ahnung von echten Hunden haben, dass sie dem Glauben verfallen sind, man könne sich vor Hunden einfach hinter einer Tür verstecken oder das Licht ausschalten und sich im Dunkeln verbergen. Es ist ja nicht so, als hätten Hunde einen extrem ausgeprägten Geruchssinn. Oh ja, da war ja was…

Dass Hunde nicht immer die besten Freunde des Menschen sind, wissen wir spätestens seit der Stephen-King-Adaption Cujo. In The Pack ist es ein ganzes (titelgebendes) Rudel an wilden Hunden, das unseren Protagonisten (und auch allen anderen Menschen) ans Leder will. Wie uns eine Infotafel zu Filmbeginn erklärt, haben sich weltweit zahlreiche Rudel von wilden Hunden gebildet, die nach Lust und Laune andere Tiere töten. Hat der Film eine Agenda gegen wilde Hunde? Dass mit ihnen nicht zu spaßen ist, versteht sich von selbst, doch dass sie nicht aus Hunger, sondern aus Spaß an der Freude fröhlich Mensch und Tier zerfleischen, lässt mich schon die Augen rollen. Noch haarsträubender ist aber, dass die Filmemacher offensichtlich so wenig Ahnung von echten Hunden haben, dass sie dem Glauben verfallen sind, man könne sich vor Hunden einfach hinter einer Tür verstecken oder das Licht ausschalten und sich im Dunkeln verbergen. Es ist ja nicht so, als hätten Hunde einen extrem ausgeprägten Geruchssinn. Oh ja, da war ja was… Ohne Zombiefilme kann es kein Fantasy Filmfest geben, doch nicht jeder Zombiefilm muss Splatterorgien beinhalten oder aber die wandelnden Toten als Gagvorlage nutzen. Bereits

Ohne Zombiefilme kann es kein Fantasy Filmfest geben, doch nicht jeder Zombiefilm muss Splatterorgien beinhalten oder aber die wandelnden Toten als Gagvorlage nutzen. Bereits  Die Fliege lässt grüßen und ihr Name lautet Casey. Chad Archibalds Ekel-Horrorfilm Bite erweist David Cronenbergs Klassiker unter Body-Horror-Filmen eine respektvolle Hommage, samt handgemachter Verwandlungseffekte und einer symbolträchtigen Erzählung. Eigentlich läuft für Casey (Elma Begovic) alles wie geschmiert. Mit ihren Mädels Kirsten (Denise Yuen) und Jill (Annette Wozniak) lässt sie es in Costa Rica ein letztes Mal als Junggesellin krachen, bevor es eine Woche später unter die Haube gehen soll. Es gibt dann natürlich diesen einen Ausrutscher mit einem Kerl in der Bar, doch was in Costa Rica passiert, bleibt in Costa Rica. Außer Insektenbisse – sie begleiten einen auch nach Hause zurück und wenn man besonders viel Pech hat, wie Casey, verwandeln sie einen in ein insektartiges Monster.

Die Fliege lässt grüßen und ihr Name lautet Casey. Chad Archibalds Ekel-Horrorfilm Bite erweist David Cronenbergs Klassiker unter Body-Horror-Filmen eine respektvolle Hommage, samt handgemachter Verwandlungseffekte und einer symbolträchtigen Erzählung. Eigentlich läuft für Casey (Elma Begovic) alles wie geschmiert. Mit ihren Mädels Kirsten (Denise Yuen) und Jill (Annette Wozniak) lässt sie es in Costa Rica ein letztes Mal als Junggesellin krachen, bevor es eine Woche später unter die Haube gehen soll. Es gibt dann natürlich diesen einen Ausrutscher mit einem Kerl in der Bar, doch was in Costa Rica passiert, bleibt in Costa Rica. Außer Insektenbisse – sie begleiten einen auch nach Hause zurück und wenn man besonders viel Pech hat, wie Casey, verwandeln sie einen in ein insektartiges Monster.

Mit dem Monsterhorror „The Hallow“ legt der Musikvideoregisseur Corin Hardy (u.a. Clips für Biffy Clyro und The Prodigy) ein Spielfilmdebüt vor, das sich sehen lassen kann und ihm mit einiger Sicherheit das Tor zur Traumfabrik öffnen wird. Grund dafür ist dann weniger das aus Versatzstücken und Zitaten (vor allem John Carpenters „Das Ding aus einer anderen Welt“ und Sam Raimis „Tanz der Teufel“-Original lassen grüßen) zurechtgebastelte Drehbuch, sondern die Fähigkeit des jungen Briten, die bekannten Elemente vor der Kamera souverän zu einem durchweg unterhaltsamen neuen Werk zusammenzufügen. Hier kommt ein Filmemacher, der sein Handwerk und vor allem das Genre bestens versteht – und dafür muss er letzteres zum Glück auch gar nicht krampfhaft verbiegen oder ironisch brechen. „The Hallow“ ist ein angenehm altmodischer Horrorvertreter mit einer schönen Einbettung in irische Volksmärchen, die den Film sogar ein wenig in den Fantasykreis eines Guillermo del Toro (

Mit dem Monsterhorror „The Hallow“ legt der Musikvideoregisseur Corin Hardy (u.a. Clips für Biffy Clyro und The Prodigy) ein Spielfilmdebüt vor, das sich sehen lassen kann und ihm mit einiger Sicherheit das Tor zur Traumfabrik öffnen wird. Grund dafür ist dann weniger das aus Versatzstücken und Zitaten (vor allem John Carpenters „Das Ding aus einer anderen Welt“ und Sam Raimis „Tanz der Teufel“-Original lassen grüßen) zurechtgebastelte Drehbuch, sondern die Fähigkeit des jungen Briten, die bekannten Elemente vor der Kamera souverän zu einem durchweg unterhaltsamen neuen Werk zusammenzufügen. Hier kommt ein Filmemacher, der sein Handwerk und vor allem das Genre bestens versteht – und dafür muss er letzteres zum Glück auch gar nicht krampfhaft verbiegen oder ironisch brechen. „The Hallow“ ist ein angenehm altmodischer Horrorvertreter mit einer schönen Einbettung in irische Volksmärchen, die den Film sogar ein wenig in den Fantasykreis eines Guillermo del Toro ( „Das hier ist nicht London. Hier knarrt und kracht es in der Nacht.“ – Das muss sich das Paar Clare (Bojana Novakovic) und Adam Hitchens (Joseph Mawle), das mit seinem Baby Finn den berufsbedingten Schritt aus der belebten Großstadt ins ruhige irische Waldidyll gewagt hat, von der Ortspolizei anhören, nachdem irgendetwas eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Kinderzimmer verwüstet hat. Es könnte ein Vogel gewesen sein, gibt der desinteressierte Beamte zu bedenken. Obwohl die Iren ja oftmals für ihre Dickköpfigkeit bekannt sind, leuchtet die Theorie eines ebensolchen Federviehs den besorgten Eltern nicht recht ein und Angst macht sich langsam im finsteren Haus breit. Vor allem nachdem der beharrliche Nachbar vehement Warnungen vor kinderstehlenden Walddämonen ausgesprochen, Papa Adam einen mysteriösen Pilz, dessen Zellen offenbar andere Lebensformen infiltrieren können, von einem Tierkadaver abgetragen hat und die Autotür von irgendwelchen Klauen zerfetzt worden ist. Das bald ausgesprochene „Wir müssen hier weg!“ wird im Gegensatz zu manch anderer Genreproduktion endlich brav befolgt, nur gestaltet sich die Flucht aus der rauen Natur als durchaus schwierig: Der Schrecken des Waldes bläst erbarmungslos zum Angriff …

„Das hier ist nicht London. Hier knarrt und kracht es in der Nacht.“ – Das muss sich das Paar Clare (Bojana Novakovic) und Adam Hitchens (Joseph Mawle), das mit seinem Baby Finn den berufsbedingten Schritt aus der belebten Großstadt ins ruhige irische Waldidyll gewagt hat, von der Ortspolizei anhören, nachdem irgendetwas eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Kinderzimmer verwüstet hat. Es könnte ein Vogel gewesen sein, gibt der desinteressierte Beamte zu bedenken. Obwohl die Iren ja oftmals für ihre Dickköpfigkeit bekannt sind, leuchtet die Theorie eines ebensolchen Federviehs den besorgten Eltern nicht recht ein und Angst macht sich langsam im finsteren Haus breit. Vor allem nachdem der beharrliche Nachbar vehement Warnungen vor kinderstehlenden Walddämonen ausgesprochen, Papa Adam einen mysteriösen Pilz, dessen Zellen offenbar andere Lebensformen infiltrieren können, von einem Tierkadaver abgetragen hat und die Autotür von irgendwelchen Klauen zerfetzt worden ist. Das bald ausgesprochene „Wir müssen hier weg!“ wird im Gegensatz zu manch anderer Genreproduktion endlich brav befolgt, nur gestaltet sich die Flucht aus der rauen Natur als durchaus schwierig: Der Schrecken des Waldes bläst erbarmungslos zum Angriff … Einen unterschwelligen Minikommentar zur Griechenlandkrise kann sich Corin Hardy zu Beginn des Films nicht verkneifen und auch der obligatorische Schock zum Ende des Abspanns darf leider nicht fehlen. Abgesehen von diesen verzeihbaren Mankos und dem bereits angeführten Mangel an echter Eigenständigkeit, meistert der Regisseur „The Hallow“ mit bemerkenswertem Geschick; sein außerordentliches Gespür für dichte Atmosphäre und passendes Timing beißen sich nicht mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Denn die Schaudermär nimmt rasch an Fahrt auf, nachdem die ersten Regeln gesetzt sind. Eisengitter beschützen, Licht tut weh – was bei anderen Wesen der Nacht funktioniert, das behindert auch diesen hartnäckigen Magic Mushroom und seine Geschöpfe. Und vor allem: So etwas kann man den Zuschauern ohne großen Zeitaufwand schnell eintrichtern, das kennen sie schon zur Genüge aus anderen Produktionen. So bleibt mehr Raum, um das zu präsentieren, was Genrefans an „The Hallow“ besonders ansprechen dürfte – die Liebe zu handgemachten, analogen Spezialeffekten zum Beispiel, die hier wirklich sehr gelungen sind und Erinnerungen an Klassiker aus den späten Siebzigern und frühen Achtzigern hervorrufen. Das meiste spielt sich in der Dunkelheit ab und das ist auch richtig so. Allerdings ist dieser Umstand allein der Stimmung geschuldet und je mehr die Action zunimmt, desto mehr werden uns selbstverständlich auch die Kreaturen vor Augen geführt.

Einen unterschwelligen Minikommentar zur Griechenlandkrise kann sich Corin Hardy zu Beginn des Films nicht verkneifen und auch der obligatorische Schock zum Ende des Abspanns darf leider nicht fehlen. Abgesehen von diesen verzeihbaren Mankos und dem bereits angeführten Mangel an echter Eigenständigkeit, meistert der Regisseur „The Hallow“ mit bemerkenswertem Geschick; sein außerordentliches Gespür für dichte Atmosphäre und passendes Timing beißen sich nicht mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Denn die Schaudermär nimmt rasch an Fahrt auf, nachdem die ersten Regeln gesetzt sind. Eisengitter beschützen, Licht tut weh – was bei anderen Wesen der Nacht funktioniert, das behindert auch diesen hartnäckigen Magic Mushroom und seine Geschöpfe. Und vor allem: So etwas kann man den Zuschauern ohne großen Zeitaufwand schnell eintrichtern, das kennen sie schon zur Genüge aus anderen Produktionen. So bleibt mehr Raum, um das zu präsentieren, was Genrefans an „The Hallow“ besonders ansprechen dürfte – die Liebe zu handgemachten, analogen Spezialeffekten zum Beispiel, die hier wirklich sehr gelungen sind und Erinnerungen an Klassiker aus den späten Siebzigern und frühen Achtzigern hervorrufen. Das meiste spielt sich in der Dunkelheit ab und das ist auch richtig so. Allerdings ist dieser Umstand allein der Stimmung geschuldet und je mehr die Action zunimmt, desto mehr werden uns selbstverständlich auch die Kreaturen vor Augen geführt. So bleibt „The Hallow“ für mich erstmal definitiv der beste Film, in dem jemals ein Pilz einen Automotor lahmgelegt hat und auch sonst kann man Horrorliebhabern eine warme Empfehlung für dieses ambitionierte Creature Feature aussprechen. Den Ausgang hätte ich mir vielleicht ein wenig anders gewünscht, vor allem da Corin Hardy gegen Ende ein nettes Entscheidungsspielchen mit den Protagonisten und damit auch den Zuschauern treibt. Wo in naiven Hollywoodblockbustern wie „Avatar“ immer wieder in Form von millionenteuren Computereffekten der Weg aus der technisierten Welt zurück zu Mutter Natur gepredigt wird, sind es bei Hardy erfrischenderweise die engagierten Hippies, die der unberechenbaren „Hölle Wald“ entfliehen müssen.

So bleibt „The Hallow“ für mich erstmal definitiv der beste Film, in dem jemals ein Pilz einen Automotor lahmgelegt hat und auch sonst kann man Horrorliebhabern eine warme Empfehlung für dieses ambitionierte Creature Feature aussprechen. Den Ausgang hätte ich mir vielleicht ein wenig anders gewünscht, vor allem da Corin Hardy gegen Ende ein nettes Entscheidungsspielchen mit den Protagonisten und damit auch den Zuschauern treibt. Wo in naiven Hollywoodblockbustern wie „Avatar“ immer wieder in Form von millionenteuren Computereffekten der Weg aus der technisierten Welt zurück zu Mutter Natur gepredigt wird, sind es bei Hardy erfrischenderweise die engagierten Hippies, die der unberechenbaren „Hölle Wald“ entfliehen müssen.