Liebe Filmfutter-LeserInnen,

am 8. Tag des Fantasy Filmfests 2014 in Köln habe ich vier neue Filme gesehen, darunter auch einen der besten von diesem Jahrgang, das schonungslose und emotionsgeladene Knastdrama Starred Up. Eigentlich ein untypischer FFF-Film, aber Qualität bleibt eben Qualität. Auch zwei weitere Filme hatten zumindest größtenteils sehr interessante Ansätze, Ideen und Umsetzung und könnten bei erneuter Betrachtung in ihrer Wertung sogar steigen: der Festival-Mindfuck Coherence (okay, hier würden Under the Skin und The Strange Color of Your Body’s Tears wahrscheinlich Einspruch einlegen) und Gregg Arakis White Bird in a Blizzard. Lediglich der irische Streifen The Canal war ein 08/15-Grusler, den man eigentlich nicht zu sehen braucht.

TAG 8

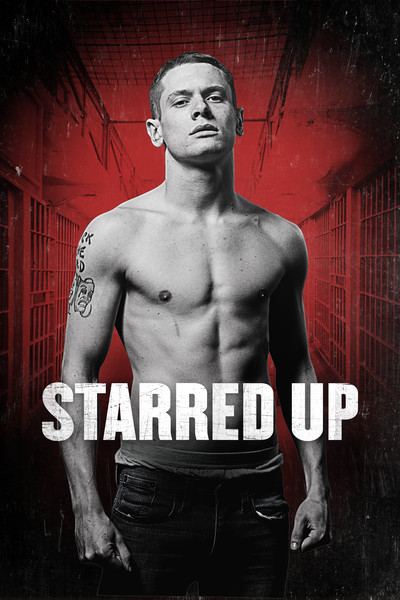

Starred Up (Mauern der Gewalt)

Mit Bronson lief auf dem Fantasy Filmfest vor einigen Jahren bereits ein toller Knastfilm aus Großbritannien, der Tom Hardys großartiges Talent der Welt vorstellte. Während der Fokus in Bronson aber aussschließlich auf einem faszinierenden Individuum lag, handelt Starred Up von Beziehungen zwischen den Charakteren. Neben einer schonungslos ehrlichen Darstellung des Gefängnis-Alltags (sowohl aus der Sicht der Insassen, aber auch aus der Sicht eines Idealisten, der an das Gute in den Menschen glaubt), funktioniert der Film auch als ein überraschend aufwühlendes Vater-Sohn-Drama. Dies ist nicht zuletzt den fantastischen Performances von Jack O’Connell und Ben Mendelsohn zu verdanken. Ihre Beziehung ist geprägt von aufgestauter Wut und Entfremdung, aber auch einem großen Verlangen nach Nähe und schlichter Unfähigkeit, Gedanken und Gefühle angemessen auszudrücken. Manche Momente zwischen diesen zwei brutalen Kerlen gehen wirklich ans Herz. Das gelingt dem Film völlig ohne falsche Sentimentalität, emotionale Zusammenbrüche oder abrupte "Erleuchtungen" der Figuren. Der Streifen lässt nie einen vergessen, dass es aggressive Männer sind, die sich aus gutem Grund in der Situation befinden, in der sie sind. Jedes bisschen an Sympathie und Mitgefühl, das die Charaktere bei den Zuschauern erwecken, ist dank den Schauspielern und dank Jonathan Assers nuanciertem Debüt-Drehbuch hart verdient. Auch die Figur von Rupert Friend, die in einem weniger komplexen Film als eine Schablone an Perfektion und Einfühlungsvermögen hätte rüberkommen können, bleibt vielschichtig.

Ein viel zu reißerisches Finale, zu dem sich die Macher des ansonsten sehr authentischen Films haben verführen lassen, verhindert, dass Starred Up ein glattes Meisterwerk wird. Hier wird der Realismusanspruch zugunsten von "schafft-er-oder-schafft-er’s-nicht"-Spannung und unglaubwürdiger Charakterzeichnung der Wärter verworfen. Nichtsdestotrotz ist dem Schotten David Mackenzie ein Film gelungen, der in der langen und häufig klischeebeladenen Geschichte von Knastfilmen einen Platz in den oberen Rängen einnehmen wird. Mackenzie war auf dem Fantasy Filmfest bereits mit zwei wirklich ungewöhnlichen und gelungenen Filmen vertreten, Perfect Sense und Hallam Foe, doch es ist Starred Up, sein vielleicht "konventionellster" Film (im weitesten Sinne des Wortes), der auch sein bislang bester ist. 4/5

Diese Frage stellt der irische Streifen The Canal, der irgendwo zwischen The Shining, Sinister und Session 9 angesiedelt ist. Sind hier wirklich böse Geister am Werke oder ist alles nur die Ausgeburt der Psyche der Hauptfigur? Eigentlich eine interessante Frage, besonders da die Antwort darauf, nicht schnell offensichtlich wird. Das Problem ist, dass dank einer behäbigen Regie und dem häufigen Griff in die übliche Trickkiste von Geistergruslern, die Antwort auf diese Frage den Zuschauer eigentlich nicht besonders interessiert. Der Phlegmatiker David ist keine besonders interessante oder sympathische Figur. Seinen Grusel baut der Film mit altbewährten (und dadurch ziemlich vorhersehbaren) Mitteln auf – "falsche" Jump Scares und lautes Sound-Design. Die meisten "Buh!"-Momente sieht man meilenweit kommen. Besser funktioniert es, wenn er durch Sets und Ausleuchtung eine unheimliche Atmosphäre aufbaut (Stichwort: öffentliche Toilette!). Gelungen sind auch Archivaufnahmen der Polizei, die David sich anschaut und seine Albträume (oder sind es Visionen?), die daraus resultieren. Pluspunkte gibt auch die sehr angenehme Präsenz von Antonia Campbell-Hughes als Davids liebenswerte Kollegin Claire.

The Canal ist kein schlechter Film, dafür macht er schon Vieles richtig. Doch nahezu alle Ideen des Films entstammen anderen, besseren Werken. Das wäre noch gut zu verkraften, wenn man einen interessanten Protagonisten in der Geschichte hätte, doch das gelingt hier leider auch nicht. 2,5/5

Gregg Araki ist schon länger für seine eigenwilligen, mit Sex, One-Linern und Achtziger-Musik gefüllten Filme bekannt. Zuletzt war er auf dem Fantasy Filmfest mit Kaboom vertreten. White Bird in a Blizzard ist sein reifster, geradlinigster Film mit der größten Starpower, die er bislang versammeln konnte. Diverse Markenzeichen von Araki sind dennoch vorzufinden: wie die Eighties-Synthiepop-Musik, auf cool getrimmte Sprüche, eine beinahe surreale traumhafte Atmosphäre und zumindest ein überspitzt gezeichneter schwuler Charakter. Hier steht aber Vieles (aber nicht alles!) davon im Weg der eigentlich interessanten Geschichte, die vor allem vom den tollen Darbietungen von Eva Green als frustrierte Hausfrau, die ihre Verachtung kaum zügeln kann, und Shailene Woodley in ihrer erwachsensten Rolle. Wie auch schon Kristen Stewart mit Filmen wie Willkommen bei den Rileys und On the Road, zeigt Woodley mit der riskanten Rolle, dass sie viel mehr ist als ein Star von Teenie-Romanverfilmungen (Die Bestimmung – Divergent). Green setzt wiederum mit dem Film ihr tolles Jahr fort, in dem sie in durchschnittlichen bis soliden Filmen und Serien (300: Rise of an Empire, Sin City: A Dame to Kil For, "Penny Dreadful") eine wuchtige Performance nach der anderen abgeliefert hat.

Die Wahrheit über den Verbleib von Eva Greens Charakter wird irgendwann recht vorhersehbar und eigentlich auch irgendwie nebensächlich. Araki führt den Zuschauer jedoch gekonnt hinters Licht und bietet doch noch eine kleine Überraschung mit einem Last-Minute-Twist. 3,5/5

Die obige Inhaltsbeschreibung von Coherence ist bewusst vage gehalten, denn wie bei den meisten Mindfuck-Filmen gilt auch bei diesem: je weniger vorbereitet man sich auf den Film einlässt, desto mehr wird man belohnt. So war es bei mir. Die Bezeichnung "Mindfuck" hat Coherence sich redlich verdient. Während man in Filme wie Under the Skin oder The Strange Color of Your Body’s Tears zwar viel hineininterpretieren kann, sie aber eher Kunstwerke zum Betrachten und weniger zum Verstehen sind, ist Coherence die Art Film, in dem man die Bedeutung der Geschehnisse größtenteils mühsam ausklamüsern kann. Mir hat der Film im wahrsten Sinne des Wortes Kopfschmerzen bereitet – einerseits, weil ich bereits früh versucht habe, durch immer neue Theorien, das (bizarre) Gesehene zu erklären, aber andererseits auch durch die sehr gewöhnungsbedürftige Regie (Achtung: Euphemismus!). Hier wird die Kamera häufig gewackelt, was das Zeug hält, der Film arbeitet mit Close-Ups, Unschärfen und anderem stilistischen Schnickschnack, der das Ganze wahrscheinlich realistischer aussehen lassen sollte, de facto aber von der interessanten Handlung ablenkt. Diese bleibt recht wendungsreich, bis im letzten Drittel ein weiterer Riesen-Twist alle bisherigen Theorien über Bord wirft.

Coherence ist sicherlich ein Film, der auf Anhieb eine loyale Fangemeinde finden wird, die über den Film stunden- und tagelang nachdenken werden und eine Interpretation der Ereignisse nach der anderen aufstellen werden. Von allen Filmen, die ich dieses Jahr beim Fantasy Filmfest gesehen habem, lädt Coherence am meisten zum wiederholten Anschauen an, bei dem sich meine Wertung u. U. verbessern (oder vielleicht auch verschlechtern?) könnte. Für ein Genre-Highlight reicht es für mich aber leider nicht. Neben übereifriger Regie- und Kameraarbeit, stört auch das teilweise irrationale bzw. übereilte Verhalten der Figuren sowie einige unwahrscheinliche Zufälle, wie die Tatsache, dass sich im Auto von einem der Gäste ein Buch über Quantenphysik befindet. Bei einem ansonsten recht ausgeklügelten Plot ist es schade, dass sich solche Patzer einschleichen. 3,5/5

____________________________________________________________

Nach 26 Filmen in acht Tagen, wird der neunte Tag auf dem Fantasy Filmfest 2014 zum Durchatmen genutzt. Das bedeutet, dass Euch bei der nächsten Ausgabe des FFF2014-Tagebuchs Kurzkritiken zu "nur" zwei weiteren Filmen erwarten. Diese sind aber dafür umso vielversprechender. Der starbesetzte Thriller Cold in July vom Vampire-Nation-Regisseur Jim Mickle und die neuseeländische Horrorkomödie Housebound, die in vier Städten bis jetzt den ersten Platz im "Fresh Blood"-Wettbewerb belegt hat, könnten ein großartiges Duo werden.

Bisherige Ausgaben: