Der Artikel enthält einige "Hannibal"-SPOILER zur besprochenen Folge!

Wow! Haben sich einige Stimmen zuletzt gerne mal über die langsame Erzählweise von "Hannibal" beschwert, gibt die dritte Staffel inzwischen mächtig Vollgas. Zwar bleiben viele Beziehungen und Motivationen zwischen den handelnden Charakteren weiterhin im Verborgenen, doch die Aktionen der neuen Episode "Dolce" schlagen trotzdem ein wie Geschosse. Die Folge beschäftigt sich mit allen aktuell erscheinenden Figuren und lässt sie auch aktiv agieren, außerdem beschert sie uns endlich das lang ersehnte Wiedersehen zwischen Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) und Will Graham (Hugh Dancy).

Viel wird diese Folge an Plotproblemen unter den Teppich gekehrt. Schon einige der vorigen Folgen machten das Fehlen von logischen Zusammenhängen mit bloßem visuellem Stil wieder wett, auch hier ist es ähnlich. Zwar mangelt es nicht an Wendungen und Aktionen, doch werden viele Dinge nicht erklärt, stattdessen wird auf Überraschungsmomente gesetzt. Das Verlangen der Zuschauer nach mehr wird mit dieser Folge sicherlich erfüllt, und Zuschauer, die auf schnelles Staunen aus sind, kommen voll und ganz auf ihre Kosten.

Zu Anfang der Folge stürzt der verletzte Hannibal nach dem Kampf mit Jack Crawford (Laurence Fishburne) aus "Contorno" durch das morgendliche Florenz. Daheim angekommen lässt er sich von seiner Tarn-Ehefrau Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson) verarzten, die genau weiß, dass Hannibals Freiheit nicht mehr von langer Dauer sein wird. Sie fragt sich nur noch, wer es sein wird, der den Kannibalen zuerst in die Finger bekommt. Sie selbst versucht sich allerdings komplett aus der Situation herauszuwinden, indem sie sich eine Droge injiziert und auf Unschuldslamm macht. Dass das sicher nicht ihre letzte Begegnung mit ihrem Patienten Dr. Lecter war, ist aber auch ihr bewusst:

You may make a meal of me yet, Hannibal. Just not today.

Während sich Bedelia herauswindet, kommt Will Graham erst dazu. Sein Sturz vom Zug hat ihm außer ein paar Gesichtsnarben wohl nicht weiter geschadet, auch Chiyo (Tao Okamoto) hat dadurch keine Zeit gewonnen. Etwas schade ist es schon, dass manche Handlungen in der Serie scheinbar sinnlos egalisiert werden. Trotzdem ist es ungemein befriedigend die beiden Hauptfiguren endlich wieder beieinander zu sehen, zu hören, wie sie miteinander sprechen, und ihre gedanklichen Ergüsse teilen. Ein ganz besonderer Moment der dritten Staffel.

If I saw you every day, forever, Will, I would remember this time.

Wunderbar wird die Beziehung der beiden zueinander visualisiert. Eine Folge von "Hannibal", in der der Rezensent nicht auf die beeindruckende Optik eingeht existiert schlichtweg nicht. Auch in Baltimore bekommen wir wieder einige fantastische Augenblicke beschert. Die Sexszene zwischen Alana Bloom (Caroline Dhavernas) und Margot Verger (Katharine Isabelle) gehören zu den verstörend schönsten Bildern der Staffel und bestechen vor allem durch die Verschmelzung der Gesichter beider Frauen.

Diese groteske Darbietung weiß auch über die schiere Sinnlosigkeit der Szene hinwegzutäuschen. Sicherlich wird die perfide Beziehung zwischen Alana, Margot und Mason Verger (Joe Anderson) in den nächsten Folgen noch eine wichtige Rolle spielen, doch wirklich essentiell wird sie fürs aktuelle Geschehen noch nicht verkauft. Trotzdem bleibt das Haus der Vergers einer der interessantesten Gesichtspunkte der Serie, vor allem unter dem Aspekt, dass sich Mason zusammen mit seinem Pfleger Dr. Doemling (Glenn Fleshler) eine schöne kleine Speisekarte zusammenbaut um Dr. Lecter gebührend begrüßen zu können.

Das Aufeinandertreffen der beiden soll nicht mehr lang dauern, und nachdem Will einen sehr stupiden Tötungsversuch an Hannibal unternimmt, der leider auch zur etwas zu übertriebenen Plothetze dieser Folge gehört, findet sich unser scheinbar endlos durchgeprügelter Hauptcharakter wieder in den Fängen seines Peinigers wieder. Auch Jack Crawford fällt überraschend einfach auf die Masche herein und wir haben einen illustren Tisch an dem Hannibal diesmal etwas mehr als nur wörtlich an Wills Kopf herumspielt. Ein schneller Schnitt beschert uns ein schönes Bild, dass unsere beiden Hauptfiguren von der Decke hängen lässt.

Doch halt, was ist hier eigentlich los? So ziemlich jeder wird sich nach dem Ende dieser Folge wohl erst einmal kurz sammeln müssen, um das gerade Gesehene zu verarbeiten. Schon die Sägeszene ist ein herber Schlag, und dann hängen Hannibal und Will auf einmal wie Schweine von der Decke. Der korrupte Polizist, der sich gegen Ende der Folge mit Bedelia Du Maurier unterhält war wohl schnell genug am Tatort, um Will vor der Skalpierung zu bewahren. Ob das Kommende viel angenehmer für ihn wird? Sicher nicht bei den Plänen, die Mason Verger für die beiden hat. Doch, was ist mit Jack und gelingt es Alana noch Mason und Hannibal dem FBI auszuliefern, bevor es weitere Verluste gibt? Diese Folge war schnell, diese Folge war spritzig, jedoch auch voller Lücken, welche leider zumindest ein bisschen die Stimmung vermiesen. In der Nächsten heißt es dann wohl:

Gentlemen, welcome to Mushrat Farm!

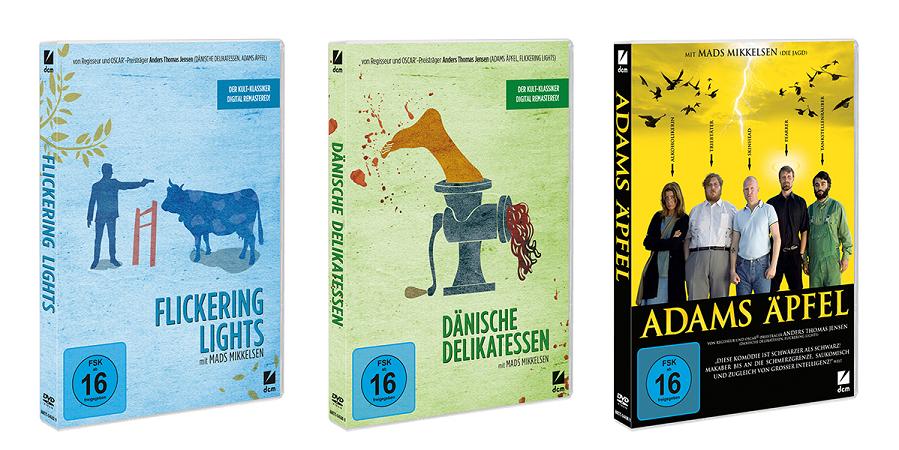

Was Schwarz auf Weiß vielleicht nach einem harten Drama klingt, ist de facto Humor der bösesten Sorte, dem auch Themen wie Behinderung, Kindesmissbrauch und Vergewaltigung nicht fremd sind. Was bei so vielen anderen Filmemachern hätte schnell geschmacklos werden können, wird in den Händen von Anders Thomas Jensen und seinem Cast zu einem Paradebeispiel an skandinavischer Feinsinnigkeit. So verdreht die Figuren von Adams Äpfel auch sind, so sehr sind sie auch alle menschlich. Thomsen und Mikkelsen liefern sich einen grandiosen Machtkampf in dem Film, an dessen Ende der Zuschauer auf jeden Fall der Gewinner ist.

Was Schwarz auf Weiß vielleicht nach einem harten Drama klingt, ist de facto Humor der bösesten Sorte, dem auch Themen wie Behinderung, Kindesmissbrauch und Vergewaltigung nicht fremd sind. Was bei so vielen anderen Filmemachern hätte schnell geschmacklos werden können, wird in den Händen von Anders Thomas Jensen und seinem Cast zu einem Paradebeispiel an skandinavischer Feinsinnigkeit. So verdreht die Figuren von Adams Äpfel auch sind, so sehr sind sie auch alle menschlich. Thomsen und Mikkelsen liefern sich einen grandiosen Machtkampf in dem Film, an dessen Ende der Zuschauer auf jeden Fall der Gewinner ist.

Liam Neeson in der Rolle des ruppigen, gealterten Actionhelden ist aus der aktuellen Actionfilm-Landschaft gar nicht mehr wegzudenken. Seit seiner Rolle in 96 Hours füllt der ehemalige Charakterdarsteller mit einem Actionfilm nach dem nächsten die Kinos und hat sich damit sogar eine ziemlich große Fangemeinde aufgebaut. Nun wagt sich kein anderer als 96-Hours-Regisseur Pierre Morel daran, wiederholt Sprungbrett ins Action-Genre für den nächsten Schauspieler in seinen Mittfünfzigern zu sein. Karrieretechnisch vielleicht von Neeson inspiriert, ist es nun Sean Penn (Milk), der in der Verfilmung von Jean-Patrick Manchettes Kriminalroman "Prone Gunman" den Ex-Söldner Jim Terrier spielt, der acht Jahre nach einem von ihm ausgeübten Attentat von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Jim muss sich dabei nicht nur gegen die Leute wehren, die ihm an den Kragen wollen und um die Frau kämpfen, die er liebt – er ist auch gesundheitlich sehr angeschlagen.

Liam Neeson in der Rolle des ruppigen, gealterten Actionhelden ist aus der aktuellen Actionfilm-Landschaft gar nicht mehr wegzudenken. Seit seiner Rolle in 96 Hours füllt der ehemalige Charakterdarsteller mit einem Actionfilm nach dem nächsten die Kinos und hat sich damit sogar eine ziemlich große Fangemeinde aufgebaut. Nun wagt sich kein anderer als 96-Hours-Regisseur Pierre Morel daran, wiederholt Sprungbrett ins Action-Genre für den nächsten Schauspieler in seinen Mittfünfzigern zu sein. Karrieretechnisch vielleicht von Neeson inspiriert, ist es nun Sean Penn (Milk), der in der Verfilmung von Jean-Patrick Manchettes Kriminalroman "Prone Gunman" den Ex-Söldner Jim Terrier spielt, der acht Jahre nach einem von ihm ausgeübten Attentat von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Jim muss sich dabei nicht nur gegen die Leute wehren, die ihm an den Kragen wollen und um die Frau kämpfen, die er liebt – er ist auch gesundheitlich sehr angeschlagen. Wer bei Regisseur, Prämisse und den actionreichen Trailern denkt, Morel würde mit The Gunman nun den nächsten Taken abliefern, irrt sich. An Action bietet The Gunman nämlich relativ wenig. Und selbst wenn es mal zur Sache geht, muss man sich wieder mit Wackelkamera und Unübersichtlichkeit herumschlagen. Zudem sind die Actionszenen in wenigen Einstellungen unnötig brutal und fühlen sich an, als hätte man wirklich um eine FSK 16 gekämpft, um den Schein eines harten Actioners aufrechtzuerhalten und so mehr Leute ins Kino zu locken. Sean Penn posiert dabei oft lieber oberkörperfrei, um seinen antrainierten Actionfilm-Body zu präsentieren, anstatt zu zeigen, was in ihm steckt.

Wer bei Regisseur, Prämisse und den actionreichen Trailern denkt, Morel würde mit The Gunman nun den nächsten Taken abliefern, irrt sich. An Action bietet The Gunman nämlich relativ wenig. Und selbst wenn es mal zur Sache geht, muss man sich wieder mit Wackelkamera und Unübersichtlichkeit herumschlagen. Zudem sind die Actionszenen in wenigen Einstellungen unnötig brutal und fühlen sich an, als hätte man wirklich um eine FSK 16 gekämpft, um den Schein eines harten Actioners aufrechtzuerhalten und so mehr Leute ins Kino zu locken. Sean Penn posiert dabei oft lieber oberkörperfrei, um seinen antrainierten Actionfilm-Body zu präsentieren, anstatt zu zeigen, was in ihm steckt. Am Anfang des Films befindet sich Mustache-Sean noch in der Republik Kongo, bevor es zum Katz-und-Maus-Spiel durch verschiedene Länder geht. Geerdet im sandigen, immer wieder von Aufruhren geplagten Afrika-Setting, kommt sich The Gunman mit seinem politischen Unterbau ganz schön schlau vor, bevor dieser Aspekt komplett fallen gelassen wird und Sean Penn – der auch als Co-Autor am Film mitwirkte – und die anderen Drehbuchautoren Pete Travis (8 Blickwinkel) und Don MacPherson (Mit Schirm, Charme und Melone) den Plot unnötig verkomplizieren. Die verwirrend konstruierten Intrigen, Charaktermotivationen und Wendungen sind mehr vorgegaukelte Raffinesse als tatsächliche Komplexität – trotzdem aber noch nicht das Hauptproblem von The Gunman.

Am Anfang des Films befindet sich Mustache-Sean noch in der Republik Kongo, bevor es zum Katz-und-Maus-Spiel durch verschiedene Länder geht. Geerdet im sandigen, immer wieder von Aufruhren geplagten Afrika-Setting, kommt sich The Gunman mit seinem politischen Unterbau ganz schön schlau vor, bevor dieser Aspekt komplett fallen gelassen wird und Sean Penn – der auch als Co-Autor am Film mitwirkte – und die anderen Drehbuchautoren Pete Travis (8 Blickwinkel) und Don MacPherson (Mit Schirm, Charme und Melone) den Plot unnötig verkomplizieren. Die verwirrend konstruierten Intrigen, Charaktermotivationen und Wendungen sind mehr vorgegaukelte Raffinesse als tatsächliche Komplexität – trotzdem aber noch nicht das Hauptproblem von The Gunman.

Ganze drei Jahre ist es nun her, dass ein kleiner Junge seinen Teddybären über Nacht lebendig wünschte und die beiden zu einem der beliebtesten Assi-Duos der Leinwandgeschichte geworden sind.

Ganze drei Jahre ist es nun her, dass ein kleiner Junge seinen Teddybären über Nacht lebendig wünschte und die beiden zu einem der beliebtesten Assi-Duos der Leinwandgeschichte geworden sind.  Viele Leute werden skeptisch sein – zurecht! Denn

Viele Leute werden skeptisch sein – zurecht! Denn  Handlungstechnisch hat man sich dagegen so gut wie gar nicht weiterentwickelt. Die Plot-Points aus dem ersten Teil werden unaufwendig neu verwurstet und in der nicht wirklich nennenswerten Story platziert, was zur sowieso bestehenden Vorhersehbarkeit beiträgt. Und das ist schade, denn auch reinen Comedy-Filmen tut eine interessante Handlung gut. So hangelt man sich, wie schon im ersten Teil, eher schwermütig zum vorhersehbaren und diesmal noch weniger spektakulären Ende, was mit reichlich unbeholfen inszeniertem Pseudo-Pathos aufgeladen ist. Noch dazu wird der Wechsel der weiblichen Komponente im Hauptcast – bzw. das Fehlen von Lori (Mila Kunis) – in lächerlichen 1-2 Sätzen zu Beginn des Films abgehandelt und der neue Love-Interest für Mark Wahlberg ziemlich faul eingeführt.

Handlungstechnisch hat man sich dagegen so gut wie gar nicht weiterentwickelt. Die Plot-Points aus dem ersten Teil werden unaufwendig neu verwurstet und in der nicht wirklich nennenswerten Story platziert, was zur sowieso bestehenden Vorhersehbarkeit beiträgt. Und das ist schade, denn auch reinen Comedy-Filmen tut eine interessante Handlung gut. So hangelt man sich, wie schon im ersten Teil, eher schwermütig zum vorhersehbaren und diesmal noch weniger spektakulären Ende, was mit reichlich unbeholfen inszeniertem Pseudo-Pathos aufgeladen ist. Noch dazu wird der Wechsel der weiblichen Komponente im Hauptcast – bzw. das Fehlen von Lori (Mila Kunis) – in lächerlichen 1-2 Sätzen zu Beginn des Films abgehandelt und der neue Love-Interest für Mark Wahlberg ziemlich faul eingeführt.

„El Doctor“, „El Patrón“, „Don Pablo“ – er ist zwar der Namensgeber, in Escobar – Paradise Lost geht es aber nur zweitrangig um den König des Kokain. Stattdessen erzählt der Film von einer tragischen Liebesgeschichte innerhalb des Escobar-Clans. Der Kanadier Nick (Josh Hutcherson) kommt 1983 mit seinem Bruder an die wunderschönen Strände Kolumbiens und lernt dort die schöne Maria (Claudia Traisac) kennen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander, Nick aber ahnt noch nicht, dass, sollte er sich weiter mit Maria abgeben, er in ihre familiären Kreise gerät, an deren Spitze niemand anderes als der einflussreiche Pablo Escobar (Benicio del Toro) steht. Nick gerät in einen Strudel aus Mord und Totschlag, aus dem es kein Entkommen mehr zu geben scheint.

„El Doctor“, „El Patrón“, „Don Pablo“ – er ist zwar der Namensgeber, in Escobar – Paradise Lost geht es aber nur zweitrangig um den König des Kokain. Stattdessen erzählt der Film von einer tragischen Liebesgeschichte innerhalb des Escobar-Clans. Der Kanadier Nick (Josh Hutcherson) kommt 1983 mit seinem Bruder an die wunderschönen Strände Kolumbiens und lernt dort die schöne Maria (Claudia Traisac) kennen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander, Nick aber ahnt noch nicht, dass, sollte er sich weiter mit Maria abgeben, er in ihre familiären Kreise gerät, an deren Spitze niemand anderes als der einflussreiche Pablo Escobar (Benicio del Toro) steht. Nick gerät in einen Strudel aus Mord und Totschlag, aus dem es kein Entkommen mehr zu geben scheint. Trotz des wundervoll anzusehenden Settings konzentriert sich Regisseur Andrea Di Stefano (zuletzt Priester in

Trotz des wundervoll anzusehenden Settings konzentriert sich Regisseur Andrea Di Stefano (zuletzt Priester in  Nachdem die Beziehung von Nick und Maria in Eiltempo aufgebaut worden ist (und trotzdem noch lange bevor sie überhaupt etwas an Glaubwürdigkeit gewinnen kann), befindet man sich auf einmal schon wieder an dem zu Beginn gezeigten Pseudo-Klimax. Dessen Prämisse wird nämlich unverständlicherweise durch unoriginelle Überdramatisierung noch ewig ausgereizt und entpuppt sich somit nur als Zwischenstopp der Geschichte. Wenigstens darf Kolumbiens bergige Kulisse hier einmal in ihrer unbegreiflich exotischen Schönheit glänzen, bevor der Film sich langsam seinem kräftezehrenden Ende zuwendet. Mit diesem schlägt Andrea Di Stefano jedoch weit am gewollten Ziel vorbei und weist nach 120 Minuten eher die Banalität seines Films auf, anstatt zu schocken.

Nachdem die Beziehung von Nick und Maria in Eiltempo aufgebaut worden ist (und trotzdem noch lange bevor sie überhaupt etwas an Glaubwürdigkeit gewinnen kann), befindet man sich auf einmal schon wieder an dem zu Beginn gezeigten Pseudo-Klimax. Dessen Prämisse wird nämlich unverständlicherweise durch unoriginelle Überdramatisierung noch ewig ausgereizt und entpuppt sich somit nur als Zwischenstopp der Geschichte. Wenigstens darf Kolumbiens bergige Kulisse hier einmal in ihrer unbegreiflich exotischen Schönheit glänzen, bevor der Film sich langsam seinem kräftezehrenden Ende zuwendet. Mit diesem schlägt Andrea Di Stefano jedoch weit am gewollten Ziel vorbei und weist nach 120 Minuten eher die Banalität seines Films auf, anstatt zu schocken.