Get Out, USA 2017 • 104 Min • Regie & Drehbuch: Jordan Peele • Mit: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones, Stephen Root, LilRel Howery, Lakeith Stanfield • Kamera: Toby Oliver • Musik: Michael Abels • FSK: ab 16 Jahren • Verleih: Universal Pictures • Kinostart: 4.05.2017 • Deutsche Website

Political Correctness ist in Hollywood hoch angesagt. So werden besonders gern Filme mit Themen über beispielsweise Schwarze, Schwule und Menschen aus prekären Lebensverhältnissen in das jährliche Preisrennen geschickt – auf diese Weise klopft man sich dann zwischen all den leichten Popcorn-Produktionen gegenseitig auf die Schulter und gibt zu verstehen: „Seht her, wie wir uns um die Minderheiten der Welt sorgen!“ Leider hat das dann oft nur sehr wenig mit der Qualität des letztlich ausgezeichneten Werkes zu tun, sondern lediglich mit der gewünschten Message. Und die hat einen schalen Beigeschmack – denn müssen Minderheiten wirklich stets als Mündel für die Traumfabrik herhalten, damit sich diese mit einer vermeintlich edlen Schutzmission dekorieren darf? Mit seinem cleveren Horrorthriller „Get Out“ sendet der durch seine Comedy-Sendung „Key & Peele“ vor allem in den USA populäre Jordan Peele ein frisches Signal aus: Ist es nicht auch gruselig und unangenehm für einen Afro-Amerikaner, wenn dieser plötzlich in ein deutlich kaukasisch geprägtes Umfeld gerät, das sich penetrant auf dessen Hautfarbe stürzt und ständig explizit anfügt, wie toll es schwarze Menschen findet? „Schwarz ist das neue Weiß“ heisst es sogar in einer Szene.

Political Correctness ist in Hollywood hoch angesagt. So werden besonders gern Filme mit Themen über beispielsweise Schwarze, Schwule und Menschen aus prekären Lebensverhältnissen in das jährliche Preisrennen geschickt – auf diese Weise klopft man sich dann zwischen all den leichten Popcorn-Produktionen gegenseitig auf die Schulter und gibt zu verstehen: „Seht her, wie wir uns um die Minderheiten der Welt sorgen!“ Leider hat das dann oft nur sehr wenig mit der Qualität des letztlich ausgezeichneten Werkes zu tun, sondern lediglich mit der gewünschten Message. Und die hat einen schalen Beigeschmack – denn müssen Minderheiten wirklich stets als Mündel für die Traumfabrik herhalten, damit sich diese mit einer vermeintlich edlen Schutzmission dekorieren darf? Mit seinem cleveren Horrorthriller „Get Out“ sendet der durch seine Comedy-Sendung „Key & Peele“ vor allem in den USA populäre Jordan Peele ein frisches Signal aus: Ist es nicht auch gruselig und unangenehm für einen Afro-Amerikaner, wenn dieser plötzlich in ein deutlich kaukasisch geprägtes Umfeld gerät, das sich penetrant auf dessen Hautfarbe stürzt und ständig explizit anfügt, wie toll es schwarze Menschen findet? „Schwarz ist das neue Weiß“ heisst es sogar in einer Szene.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Fotograf Chris (Daniel Kaluuya), der sich in einer Beziehung mit der attraktiven Rose (Allison Williams) befindet. Chris ist schwarz, Rose ist weiß. Ein erstes Treffen mit Roses Familie steht kurz bevor und ihr Partner ist ein wenig besorgt, da sie ihren Eltern bisher nichts von dessen Ethnie erzählt hat. Die Anmerkung führt zu Unverständnis. Es soll nicht das letzte Mal bleiben. Auf der Fahrt kommt es zu einem Unfall und ein Polizist kreuzt auf. Routine. Obwohl Rose am Steuer saß, bittet der Gesetzeshüter auch Chris um seinen Ausweis – für den Angesprochenen keine große Sache, doch der jungen Frau platzt aufgrund des ihrer Meinung nach rassistischen Hintergrundes der Kragen. Auch im idyllischen Wohnsitz der Eltern geht in dieser Hinsicht die Post ab. Papa Dean (Bradley Whitford) nimmt gemessen an seinen Aussagen an einem Toleranzwettbewerb teil, während Mama Missy (Catherine Keener) nicht weniger verständnisvoll daherkommt. Lediglich Sohnemann Jeremy (Caleb Landry Jones) wirkt latent aggressiv, aber hey: Gibt es nicht in jeder Familie ein – ähm – schwarzes Schaf? Mit Georgina (Betty Gabriel) und Walter (Marcus Henderson) verfügt der Haushalt außerdem über zwei farbige Bedienstete, die ausnahmslos gutes über ihre Arbeitgeber zu sagen haben, dabei aber äußerst seltsame Formulierungen und Gefühlsregungen an den Tag legen. Hier ist einiges nicht geheuer. Als sich auf einem Fest am Folgetag Chris' verstörende Beobachtungen zuspitzen, gewinnt er den Eindruck, dringend aus diesem Szenario verschwinden zu müssen – doch da ist es bereits zu spät …

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Fotograf Chris (Daniel Kaluuya), der sich in einer Beziehung mit der attraktiven Rose (Allison Williams) befindet. Chris ist schwarz, Rose ist weiß. Ein erstes Treffen mit Roses Familie steht kurz bevor und ihr Partner ist ein wenig besorgt, da sie ihren Eltern bisher nichts von dessen Ethnie erzählt hat. Die Anmerkung führt zu Unverständnis. Es soll nicht das letzte Mal bleiben. Auf der Fahrt kommt es zu einem Unfall und ein Polizist kreuzt auf. Routine. Obwohl Rose am Steuer saß, bittet der Gesetzeshüter auch Chris um seinen Ausweis – für den Angesprochenen keine große Sache, doch der jungen Frau platzt aufgrund des ihrer Meinung nach rassistischen Hintergrundes der Kragen. Auch im idyllischen Wohnsitz der Eltern geht in dieser Hinsicht die Post ab. Papa Dean (Bradley Whitford) nimmt gemessen an seinen Aussagen an einem Toleranzwettbewerb teil, während Mama Missy (Catherine Keener) nicht weniger verständnisvoll daherkommt. Lediglich Sohnemann Jeremy (Caleb Landry Jones) wirkt latent aggressiv, aber hey: Gibt es nicht in jeder Familie ein – ähm – schwarzes Schaf? Mit Georgina (Betty Gabriel) und Walter (Marcus Henderson) verfügt der Haushalt außerdem über zwei farbige Bedienstete, die ausnahmslos gutes über ihre Arbeitgeber zu sagen haben, dabei aber äußerst seltsame Formulierungen und Gefühlsregungen an den Tag legen. Hier ist einiges nicht geheuer. Als sich auf einem Fest am Folgetag Chris' verstörende Beobachtungen zuspitzen, gewinnt er den Eindruck, dringend aus diesem Szenario verschwinden zu müssen – doch da ist es bereits zu spät …

Als Inspiration für sein Regiedebüt nennt Jordan Peele mit George A. Romeros Klassiker „Die Nacht der lebenden Toten“ (1968) und der Ira Levin-Adaption „Die Frauen von Stepford“ (1975) zwei Werke, die klar dem Horror-Genre zuzuordnen sind, dabei aber gleichzeitig auch politische wie gesellschaftliche Themen in ihren Handlungen verarbeiten. „Get Out“ ist nun ebenfalls ein Film, der einerseits eine fast schon widerlich intensive Atmosphäre aufbaut, bei der sich die Nackenhaare langsam aufstellen, und andererseits auf satirische Weise die sogenannte „positive Diskriminierung“ (oder „Affirmative Action”) aufs Korn nimmt. Während die meisten Werke Minoritäten als Opfer gewalttätiger Unterdrückung darstellen, bricht Peele sehr sympathisch und selbstbewusst mit diesem Muster: Zwar wird auch Chris ein Opfer aufgrund seiner Hautfarbe, allerdings auf eine ganz andere Weise. Hypnose wird in dem zwischen Schrecken und böser Komik geschickt balancierenden Hybriden noch eine bedeutende Rolle spielen, auf die aber nicht näher eingegangen werden soll – „Get Out“ wird im Verlauf extrem abgedrehte Züge annehmen und mit einer Pointe abschließen, die frech, smart und schlicht genial ist. Lediglich das etwas zu standardmäßige Finale enttäuscht minimal.

Als Inspiration für sein Regiedebüt nennt Jordan Peele mit George A. Romeros Klassiker „Die Nacht der lebenden Toten“ (1968) und der Ira Levin-Adaption „Die Frauen von Stepford“ (1975) zwei Werke, die klar dem Horror-Genre zuzuordnen sind, dabei aber gleichzeitig auch politische wie gesellschaftliche Themen in ihren Handlungen verarbeiten. „Get Out“ ist nun ebenfalls ein Film, der einerseits eine fast schon widerlich intensive Atmosphäre aufbaut, bei der sich die Nackenhaare langsam aufstellen, und andererseits auf satirische Weise die sogenannte „positive Diskriminierung“ (oder „Affirmative Action”) aufs Korn nimmt. Während die meisten Werke Minoritäten als Opfer gewalttätiger Unterdrückung darstellen, bricht Peele sehr sympathisch und selbstbewusst mit diesem Muster: Zwar wird auch Chris ein Opfer aufgrund seiner Hautfarbe, allerdings auf eine ganz andere Weise. Hypnose wird in dem zwischen Schrecken und böser Komik geschickt balancierenden Hybriden noch eine bedeutende Rolle spielen, auf die aber nicht näher eingegangen werden soll – „Get Out“ wird im Verlauf extrem abgedrehte Züge annehmen und mit einer Pointe abschließen, die frech, smart und schlicht genial ist. Lediglich das etwas zu standardmäßige Finale enttäuscht minimal.

Als neuer Stern am Genre-Himmel verdankt der Regisseur und Drehbuchautor den Erfolg seiner Arbeit nicht zuletzt seinen Schauspielern, die sich hier richtig ins Zeug legen. Daniel Kaluuya („Sicario“) stellt als von den Erlebnissen verwirrter und zunehmend beunruhigter Chris natürlich den Blickwinkel dar, von dem die Zuschauer den Film betrachten. Die größte Wirkung entfalten aber vielleicht die anderen Charaktere, allen voran die Familienmitglieder: Dass an dieser Zusammenkunft etwas faul ist, nimmt nicht bloß die Anfangsszene, in der ein junger Schwarzer zu dem Song „Run Rabbit Run“ von einem Unbekannten überwältigt und ins Auto verfrachtet wird, vorweg. Die freundlich-lauernde Art, mit der Bradley Whitford und Oscar-Nominee Catherine Keener als mysteriöses Ärzte-Paar ihrem potentiellen Schwiegersohn gegenübertreten, verursacht erst ein Gefühl von Befremdung, dann Unbehagen und schließlich Angst, während Allison Williams' Darstellung der idealistischen Tochter und Freundin erst mit der Zeit in einem gewissen Zwielicht erscheint. Den fiesesten Schauder jagt einem aber Caleb Landry Jones als reichlich abgefreakter Jeremy über den Rücken – einer der wohl prägnantesten Charaktere in jüngster Horror-Historie!

Als neuer Stern am Genre-Himmel verdankt der Regisseur und Drehbuchautor den Erfolg seiner Arbeit nicht zuletzt seinen Schauspielern, die sich hier richtig ins Zeug legen. Daniel Kaluuya („Sicario“) stellt als von den Erlebnissen verwirrter und zunehmend beunruhigter Chris natürlich den Blickwinkel dar, von dem die Zuschauer den Film betrachten. Die größte Wirkung entfalten aber vielleicht die anderen Charaktere, allen voran die Familienmitglieder: Dass an dieser Zusammenkunft etwas faul ist, nimmt nicht bloß die Anfangsszene, in der ein junger Schwarzer zu dem Song „Run Rabbit Run“ von einem Unbekannten überwältigt und ins Auto verfrachtet wird, vorweg. Die freundlich-lauernde Art, mit der Bradley Whitford und Oscar-Nominee Catherine Keener als mysteriöses Ärzte-Paar ihrem potentiellen Schwiegersohn gegenübertreten, verursacht erst ein Gefühl von Befremdung, dann Unbehagen und schließlich Angst, während Allison Williams' Darstellung der idealistischen Tochter und Freundin erst mit der Zeit in einem gewissen Zwielicht erscheint. Den fiesesten Schauder jagt einem aber Caleb Landry Jones als reichlich abgefreakter Jeremy über den Rücken – einer der wohl prägnantesten Charaktere in jüngster Horror-Historie!

Wer auf intelligente und reflektierte Schocker steht, einen Fokus auf beklemmende Stimmung und ein Gefühl von Paranoia mag und die als Referenz genannten Filme sowie Joe Dantes grandiosen „Meine teuflischen Nachbarn“ (1989) liebt, sollte sich „Get Out“ keinesfalls entgehen lassen. Beide Daumen hoch für dieses famose Grauen mit Grips!

Trailer

Bedrohliche Stampfgeräusche und ein ohrenbetäubendes Kreischen kündigen ihn bereits zu Beginn an: Godzilla, das beitragsreichste Monster der Kinogeschichte ist zurück! Nach Gareth Edwards' düsterer

Bedrohliche Stampfgeräusche und ein ohrenbetäubendes Kreischen kündigen ihn bereits zu Beginn an: Godzilla, das beitragsreichste Monster der Kinogeschichte ist zurück! Nach Gareth Edwards' düsterer  Eine verlassene Yacht an der Bucht Tokyos gibt der Küstenwache Rätsel auf. Bis kurz darauf eine unbekannte Kraft das Schiff zerstört und eine Flutwelle das Land erreicht. Verschiedene Theorien werden von den verantwortlichen Behörden präsentiert – ein Vulkanausbruch oder der Einschlag eines Torpedos etwa -, bis schließlich Nachrichtenbilder die erschreckende Wahrheit ans Tageslicht befördern: Eine riesige Kreatur bahnt sich ihren Weg in Richtung Stadt und keine Gewehrsalven vermögen das reptilartige Wesen zu stoppen. In das Geschehen schalten sich bald auch die USA ein, die bereits über Informationen zu dem Godzilla genannten Aggressor verfügen. Da der Koloss zusätzlich eine radioaktive Spur nach sich zieht und mit der Zeit an Stärke gewinnt, ist schnelles und effektives Handeln gefordert. Doch eine festgefahrene Hierarchie und verschiedene führende Köpfe blockieren den Prozess. Während Japan trotz institutioneller Querelen noch relativ besonnen agiert, bekommen die US-Entscheider auf der Stelle kalte Füße, als die Neuigkeit die Runde macht, Godzilla könne sich im Verlauf auch die Fähigkeit zum transatlantischen Flug aneignen. So ein Monster wollen die Amis nicht bei sich haben – und so wird rasch die Möglichkeit, den Feind und damit auch große Teile der Stadt mit einer Bombe auszuradieren, in den Raum gestellt …

Eine verlassene Yacht an der Bucht Tokyos gibt der Küstenwache Rätsel auf. Bis kurz darauf eine unbekannte Kraft das Schiff zerstört und eine Flutwelle das Land erreicht. Verschiedene Theorien werden von den verantwortlichen Behörden präsentiert – ein Vulkanausbruch oder der Einschlag eines Torpedos etwa -, bis schließlich Nachrichtenbilder die erschreckende Wahrheit ans Tageslicht befördern: Eine riesige Kreatur bahnt sich ihren Weg in Richtung Stadt und keine Gewehrsalven vermögen das reptilartige Wesen zu stoppen. In das Geschehen schalten sich bald auch die USA ein, die bereits über Informationen zu dem Godzilla genannten Aggressor verfügen. Da der Koloss zusätzlich eine radioaktive Spur nach sich zieht und mit der Zeit an Stärke gewinnt, ist schnelles und effektives Handeln gefordert. Doch eine festgefahrene Hierarchie und verschiedene führende Köpfe blockieren den Prozess. Während Japan trotz institutioneller Querelen noch relativ besonnen agiert, bekommen die US-Entscheider auf der Stelle kalte Füße, als die Neuigkeit die Runde macht, Godzilla könne sich im Verlauf auch die Fähigkeit zum transatlantischen Flug aneignen. So ein Monster wollen die Amis nicht bei sich haben – und so wird rasch die Möglichkeit, den Feind und damit auch große Teile der Stadt mit einer Bombe auszuradieren, in den Raum gestellt … So gelungen Edwards' Hollywood-

So gelungen Edwards' Hollywood- Bevor jetzt jemand denkt, die zweistündige Arbeit bestünde nur aus politischen Diskussionen und taktischem Geplänkel: Es dauert gerade mal acht Minuten, bis das Publikum Godzis Schwanz zum ersten Mal erblicken darf, und nach einer halben Stunde sind bereits beachtliche Teile Tokyos dem Erdboden gleichgemacht. Die Regisseure drücken trotz vieler Dialogszenen aufs Gaspedal, lassen den Riesen trampeln und speien, während gleichzeitig Geschwader aus Panzern und Helikoptern anrücken und aus allen Rohren feuern. Nun mögen die Spezialeffekte sicher nicht so aufwändig und perfekt sein, wie in den teuren US-Umsetzungen (manche Tricks sehen sogar grottig aus) – dafür wirkt das Szenario mit ordentlicher Bilderwucht auf die Zuschauer ein und wird von einem temporeichen Schnitt und treibenden, perkussiven Klängen zusätzlich unterstützt. Auch wenn ich in meiner Kindheit diverse Filme der Serie gesehen habe, würde ich mich eher nicht als besonderen Spezialisten dieser bezeichnen. Somit habe ich das inzwischen 29. Toho-Abenteuer Godzillas auch ohne spezifische Erwartungen auf mich wirken lassen und diesen mal nicht aus der Traumfabrik stammenden Kracher, der außerdem mit einem realen Bezug und satirischen Untertönen hervorsticht, durchaus genossen. Vor allem der Mix aus moderner Filmtechnik und so manchem billigen Effekt hat einen gewissen Charme.

Bevor jetzt jemand denkt, die zweistündige Arbeit bestünde nur aus politischen Diskussionen und taktischem Geplänkel: Es dauert gerade mal acht Minuten, bis das Publikum Godzis Schwanz zum ersten Mal erblicken darf, und nach einer halben Stunde sind bereits beachtliche Teile Tokyos dem Erdboden gleichgemacht. Die Regisseure drücken trotz vieler Dialogszenen aufs Gaspedal, lassen den Riesen trampeln und speien, während gleichzeitig Geschwader aus Panzern und Helikoptern anrücken und aus allen Rohren feuern. Nun mögen die Spezialeffekte sicher nicht so aufwändig und perfekt sein, wie in den teuren US-Umsetzungen (manche Tricks sehen sogar grottig aus) – dafür wirkt das Szenario mit ordentlicher Bilderwucht auf die Zuschauer ein und wird von einem temporeichen Schnitt und treibenden, perkussiven Klängen zusätzlich unterstützt. Auch wenn ich in meiner Kindheit diverse Filme der Serie gesehen habe, würde ich mich eher nicht als besonderen Spezialisten dieser bezeichnen. Somit habe ich das inzwischen 29. Toho-Abenteuer Godzillas auch ohne spezifische Erwartungen auf mich wirken lassen und diesen mal nicht aus der Traumfabrik stammenden Kracher, der außerdem mit einem realen Bezug und satirischen Untertönen hervorsticht, durchaus genossen. Vor allem der Mix aus moderner Filmtechnik und so manchem billigen Effekt hat einen gewissen Charme.

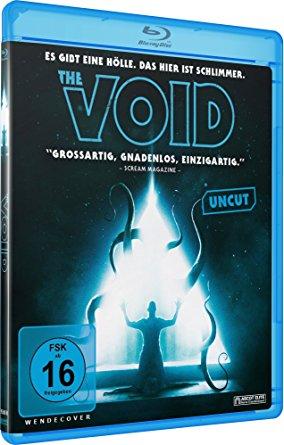

Was macht man als Make-Up-Künstler im Filmbereich, wenn die Traumfabrik inzwischen fast ausschließlich auf den Einsatz von CGI setzt? Eine Möglichkeit: Man schreibt sein eigenes Drehbuch, sucht sich unabhängige Geldgeber und tobt sich in einer Kleinproduktion so richtig aus. Jeremy Gillespie und Steven Kostanski, die zuvor gemeinsam an dem Kassenhit

Was macht man als Make-Up-Künstler im Filmbereich, wenn die Traumfabrik inzwischen fast ausschließlich auf den Einsatz von CGI setzt? Eine Möglichkeit: Man schreibt sein eigenes Drehbuch, sucht sich unabhängige Geldgeber und tobt sich in einer Kleinproduktion so richtig aus. Jeremy Gillespie und Steven Kostanski, die zuvor gemeinsam an dem Kassenhit  An einem Waldstück entdeckt der Kleinstadt-Polizist Daniel (Aaron Poole) einen verletzten Unbekannten (Evan Stern). Mit Vollgas verfrachtet er diesen ins aufgrund von Renovierungsarbeiten unterbesetzte Krankenhaus. Dort ereignen sich im Verlauf der Nacht mysteriöse Vorfälle, die Anlass zur Sorge bereiten: Eine Krankenschwester erdolcht aus heiterem Himmel einen Patienten, vor dem Gebäude versammeln sich in weiße Gewänder gehüllte Gestalten, die wie die Freimaurer-Version des Ku-Klux-Klans aussehen und niemanden von dem Ort entkommen lassen, und in den Fluren treiben blutrünstige Kreaturen ihr Unwesen. Obendrein platzt ein mit Flinte bewaffneter Vater (Daniel Fathers) mit seinem stummen Sohn (Mik Byskov) ins Geschehen – die gewaltbereiten Neuankömmlinge wissen offenbar mehr über die unheimlichen Hintergründe. Nach einer fatalen Konfrontation raufen sich schließlich alle Anwesenden zusammen und versuchen, das Grauen zu überleben. Nicht jedem wird das gelingen …

An einem Waldstück entdeckt der Kleinstadt-Polizist Daniel (Aaron Poole) einen verletzten Unbekannten (Evan Stern). Mit Vollgas verfrachtet er diesen ins aufgrund von Renovierungsarbeiten unterbesetzte Krankenhaus. Dort ereignen sich im Verlauf der Nacht mysteriöse Vorfälle, die Anlass zur Sorge bereiten: Eine Krankenschwester erdolcht aus heiterem Himmel einen Patienten, vor dem Gebäude versammeln sich in weiße Gewänder gehüllte Gestalten, die wie die Freimaurer-Version des Ku-Klux-Klans aussehen und niemanden von dem Ort entkommen lassen, und in den Fluren treiben blutrünstige Kreaturen ihr Unwesen. Obendrein platzt ein mit Flinte bewaffneter Vater (Daniel Fathers) mit seinem stummen Sohn (Mik Byskov) ins Geschehen – die gewaltbereiten Neuankömmlinge wissen offenbar mehr über die unheimlichen Hintergründe. Nach einer fatalen Konfrontation raufen sich schließlich alle Anwesenden zusammen und versuchen, das Grauen zu überleben. Nicht jedem wird das gelingen … Heutzutage ist es wieder cool, frühere Horrormeister und deren Werke zu mögen und ausschweifend zu zitieren. „The Void“ lässt sich zwar als ziemlich exakte Mischung aus „Das Ding aus einer anderen Welt“ (1982), „Die Fürsten der Dunkelheit“ (1987), „From Beyond“ (1986) und „Über dem Jenseits“ (1981) beschreiben, jedoch trifft die gut gemeinte Arbeit leider zu keinem Zeitpunkt den eigensinnigen Charme und die Stimmung der Originale. Der Darsteller Aaron Poole wirkt in seiner Rolle sogar wie eine Hipster-Ausgabe von 80er-Held Michael Biehn („Terminator“), der es schlicht an Charisma mangelt. Was hier fehlt, sind kantige Figuren, eine wirklich beklemmende Atmosphäre und Mut zu mehr Wahnwitz. Flackerndes Licht, Splattereinlagen und tolle Monstertricks sind zwar bei Genrefans stets willkommen, reichen aber letztlich nicht allein zum Sprung aus dem Einheitsbrei. Vor zwei Jahren hat beispielsweise der britische Newcomer Corin Hardy mit seinem gelungenen Grusler

Heutzutage ist es wieder cool, frühere Horrormeister und deren Werke zu mögen und ausschweifend zu zitieren. „The Void“ lässt sich zwar als ziemlich exakte Mischung aus „Das Ding aus einer anderen Welt“ (1982), „Die Fürsten der Dunkelheit“ (1987), „From Beyond“ (1986) und „Über dem Jenseits“ (1981) beschreiben, jedoch trifft die gut gemeinte Arbeit leider zu keinem Zeitpunkt den eigensinnigen Charme und die Stimmung der Originale. Der Darsteller Aaron Poole wirkt in seiner Rolle sogar wie eine Hipster-Ausgabe von 80er-Held Michael Biehn („Terminator“), der es schlicht an Charisma mangelt. Was hier fehlt, sind kantige Figuren, eine wirklich beklemmende Atmosphäre und Mut zu mehr Wahnwitz. Flackerndes Licht, Splattereinlagen und tolle Monstertricks sind zwar bei Genrefans stets willkommen, reichen aber letztlich nicht allein zum Sprung aus dem Einheitsbrei. Vor zwei Jahren hat beispielsweise der britische Newcomer Corin Hardy mit seinem gelungenen Grusler  Man möchte nun eigentlich auch nicht zu hart mit „The Void“ ins Gericht gehen, da das inhaltliche Standardprogramm zwar vielleicht nicht nachhaltig packen kann, aber zumindest – abgesehen von einem überfrachteten Einstieg – dramaturgisch sauber runtergespult wird. Zu echten Längen kommt es im Verlauf nicht. Die Auflösung des wilden Treibens ist allerdings nicht sehr spannend und zu vernachlässigen. Im Finale gibt es zumindest visuell etwas Pink Floyd-Vibe, und die letzte Einstellung ist von Lucio Fulci ausgeliehen – wo wir wieder bei offensichtlichen Einflüssen wären. Qualitativ hat mich die kanadische Produktion übrigens sehr an den Indie-Schocker „Splinter“ (2008) erinnert, der ebenfalls die Liebe zu handgemachten Tricks zur Schau stellte, aber sonst einen innovativen Funken vermissen ließ. Wenn man nun aber ins aktuelle Kinoprogramm schaut, weiss man möglicherweise solch einen erzählerisch austauschbaren, aber zumindest professionell umgesetzten, Beitrag wieder zu schätzen – wer „The Bye Bye Man“ durchlebt hat weiss, was ich meine …

Man möchte nun eigentlich auch nicht zu hart mit „The Void“ ins Gericht gehen, da das inhaltliche Standardprogramm zwar vielleicht nicht nachhaltig packen kann, aber zumindest – abgesehen von einem überfrachteten Einstieg – dramaturgisch sauber runtergespult wird. Zu echten Längen kommt es im Verlauf nicht. Die Auflösung des wilden Treibens ist allerdings nicht sehr spannend und zu vernachlässigen. Im Finale gibt es zumindest visuell etwas Pink Floyd-Vibe, und die letzte Einstellung ist von Lucio Fulci ausgeliehen – wo wir wieder bei offensichtlichen Einflüssen wären. Qualitativ hat mich die kanadische Produktion übrigens sehr an den Indie-Schocker „Splinter“ (2008) erinnert, der ebenfalls die Liebe zu handgemachten Tricks zur Schau stellte, aber sonst einen innovativen Funken vermissen ließ. Wenn man nun aber ins aktuelle Kinoprogramm schaut, weiss man möglicherweise solch einen erzählerisch austauschbaren, aber zumindest professionell umgesetzten, Beitrag wieder zu schätzen – wer „The Bye Bye Man“ durchlebt hat weiss, was ich meine … • Originaltrailer

• Originaltrailer

2014 war ein transformatives und entscheidendes Jahr für die Zukunft des noch verhältnismäßig jungen, aber bereits sehr erfolgreichen Marvel-Kinouniversums. Phase Eins wurde zwei Jahre zuvor mit

2014 war ein transformatives und entscheidendes Jahr für die Zukunft des noch verhältnismäßig jungen, aber bereits sehr erfolgreichen Marvel-Kinouniversums. Phase Eins wurde zwei Jahre zuvor mit  Natürlich legten beide Filme auch die Messlatte für ihre unmittelbaren Franchise-Nachfolger sehr hoch. Wenn man bereits sehr weit oben startet, kann man sich schwer steigern, aber dafür schnell fallen – man denke nur an Iron Man 2. Dass es aber auch anders geht, zeigten Joe und Anthony Russo mit

Natürlich legten beide Filme auch die Messlatte für ihre unmittelbaren Franchise-Nachfolger sehr hoch. Wenn man bereits sehr weit oben startet, kann man sich schwer steigern, aber dafür schnell fallen – man denke nur an Iron Man 2. Dass es aber auch anders geht, zeigten Joe und Anthony Russo mit  Was dem Film jedoch an Frische und Innovation fehlt, macht er durch ein planetengroßes Herz wieder wett. Es ist schon interessant, dass gleich zwei Blockbuster, die diesen Monat in die Kinos kommen, von bunt zusammengewürfelten Outlaw-Familien handeln (der andere ist natürlich

Was dem Film jedoch an Frische und Innovation fehlt, macht er durch ein planetengroßes Herz wieder wett. Es ist schon interessant, dass gleich zwei Blockbuster, die diesen Monat in die Kinos kommen, von bunt zusammengewürfelten Outlaw-Familien handeln (der andere ist natürlich  Neben James Gunn liegt es natürlich auch an der bestens aufgelegten Besetzung, dass Vol. 2 mit seinem Vorgänger mithalten kann. Noch mehr als im ersten Film gehen die komödiantischen Highlights auf das Konto von Dave Bautistas Drax (auch wenn keiner seiner One-Liner hier den Spruch mit schnellen Reflexen aus dem ersten Film erreicht). Seine Szenen mit der liebenswerten Franchise-Newcomerin Pom Clementieff als schüchterne Mantis wechseln gekonnt von urkomisch zu überraschend rührend. Und für alle Groot-Fans: die knuffige Baby-Version des lebenden Baums ist so unwiderstehlich süß, dass dies sogar für einen eigenen Witz innerhalb des Films sorgt, und hat gleich zu Filmbeginn eine unvergessliche Szene zu denn großartigen Klängen von ELOs "Mr. Blue Sky". Spätestens nach dieser wird jedes Kind (und alle jung gebliebenen Erwachsenen) einen Baby Groot zu Hause haben wollen.

Neben James Gunn liegt es natürlich auch an der bestens aufgelegten Besetzung, dass Vol. 2 mit seinem Vorgänger mithalten kann. Noch mehr als im ersten Film gehen die komödiantischen Highlights auf das Konto von Dave Bautistas Drax (auch wenn keiner seiner One-Liner hier den Spruch mit schnellen Reflexen aus dem ersten Film erreicht). Seine Szenen mit der liebenswerten Franchise-Newcomerin Pom Clementieff als schüchterne Mantis wechseln gekonnt von urkomisch zu überraschend rührend. Und für alle Groot-Fans: die knuffige Baby-Version des lebenden Baums ist so unwiderstehlich süß, dass dies sogar für einen eigenen Witz innerhalb des Films sorgt, und hat gleich zu Filmbeginn eine unvergessliche Szene zu denn großartigen Klängen von ELOs "Mr. Blue Sky". Spätestens nach dieser wird jedes Kind (und alle jung gebliebenen Erwachsenen) einen Baby Groot zu Hause haben wollen. Eine echte Freude bereitet auch der Auftritt von Kurt Russell, dessen Part im Marketing zum Glück recht kurz gehalten wurde. Im Gegensatz zu

Eine echte Freude bereitet auch der Auftritt von Kurt Russell, dessen Part im Marketing zum Glück recht kurz gehalten wurde. Im Gegensatz zu  Manch einer wird vielleicht bemängeln, dass Guardians of the Galaxy Vol. 2 seinem Vorgänger gegenüber nicht noch einen draufsetzen kann und der bewährten Formel treu bleibt, ohne Neues auszuprobieren oder die Geschichte auf Avengers: Infinity War bedeutend hinzuentwickeln (dessen Bösewicht Thanos wird zwar mehrfach erwähnt, taucht im Film jedoch nicht auf). Doch es ist eine beachtliche Leistung, dass er nicht nur den Spaßfaktor und die Gagdichte des Originals konstant halten kann, sondern dass ein Film mit einem sprechenden, schießwütigen Waschbär, einem wortarmen lebenden Babybaum und außerirdischen Wesen in allen Farben des Regenbogens in richtigen Momenten aufrichtig ans Herz geht, ohne zu kitschig zu wirken. Hut ab an James Gunn für das aktuell beste Franchise des Marvel-Kinouniversums.

Manch einer wird vielleicht bemängeln, dass Guardians of the Galaxy Vol. 2 seinem Vorgänger gegenüber nicht noch einen draufsetzen kann und der bewährten Formel treu bleibt, ohne Neues auszuprobieren oder die Geschichte auf Avengers: Infinity War bedeutend hinzuentwickeln (dessen Bösewicht Thanos wird zwar mehrfach erwähnt, taucht im Film jedoch nicht auf). Doch es ist eine beachtliche Leistung, dass er nicht nur den Spaßfaktor und die Gagdichte des Originals konstant halten kann, sondern dass ein Film mit einem sprechenden, schießwütigen Waschbär, einem wortarmen lebenden Babybaum und außerirdischen Wesen in allen Farben des Regenbogens in richtigen Momenten aufrichtig ans Herz geht, ohne zu kitschig zu wirken. Hut ab an James Gunn für das aktuell beste Franchise des Marvel-Kinouniversums.

Bereits die ersten Bilder von Tom Fords („A Single Man“) zweiter Regiearbeit „Nocturnal Animals“ provozieren: Völlig entblößte Rubensfrauen posieren mit ihren üppigen Rundungen auf einer geschmackvollen Kunstveranstaltung. Das vergangene Schönheitsideal wirkt in dieser schicken Welt des Mode- und Körperkults wie ein grotesker Fremdkörper. Es ist ein perfekter Einstieg in ein Werk voller scharfer Kontraste und brutaler emotionaler Synergie. Die Zuschauer sind gefordert, zwei Erzählebenen parallel zu folgen – die eine zeigt die wohlhabende Kunstgaleristin Susan (Amy Adams), die oberflächlich ein perfektes Leben mit ihrem attraktiven Mann Hutton (Armie Hammer) führt; die andere schildert die Handlung eines Romans, den Susans Ex Edward (Jake Gyllenhaal) geschrieben und ihr vor die Haustür gelegt hat.

Bereits die ersten Bilder von Tom Fords („A Single Man“) zweiter Regiearbeit „Nocturnal Animals“ provozieren: Völlig entblößte Rubensfrauen posieren mit ihren üppigen Rundungen auf einer geschmackvollen Kunstveranstaltung. Das vergangene Schönheitsideal wirkt in dieser schicken Welt des Mode- und Körperkults wie ein grotesker Fremdkörper. Es ist ein perfekter Einstieg in ein Werk voller scharfer Kontraste und brutaler emotionaler Synergie. Die Zuschauer sind gefordert, zwei Erzählebenen parallel zu folgen – die eine zeigt die wohlhabende Kunstgaleristin Susan (Amy Adams), die oberflächlich ein perfektes Leben mit ihrem attraktiven Mann Hutton (Armie Hammer) führt; die andere schildert die Handlung eines Romans, den Susans Ex Edward (Jake Gyllenhaal) geschrieben und ihr vor die Haustür gelegt hat. Das Buch trägt den Titel „Nocturnal Animals“ und ist der innerlich zunehmend unglücklichen Frau gewidmet. Sie selbst ist von Edward früher immer als Nachttier beschrieben worden. Der letzte Kontakt zu ihm ist nun mehr als zehn Jahre her. Damals hat sie ihm etwas Schlimmes angetan, und die Lektüre seiner fiktiven Geschichte lässt Trauer und schwere Schuldgefühle in ihr aufsteigen: Auf einer finsteren Landstraße in West Texas wird der Protagonist Tony (ebenfalls Jake Gyllenhaal) zusammen mit seiner Frau Laura (Isla Fisher) und Tochter India (Ellie Bamber) von drei Unbekannten angehalten und bedroht. Nach einem wüsten Konflikt entführen die brutalen Männer seine Familie vor seinen Augen, während er in der kargen Wildnis ausgesetzt wird. Es soll noch lange nicht das Ende von Tonys grausamer Odyssee sein – und so wird Susan auf den restlichen Seiten Zeugin einer erbarmungslosen Abrechnung …

Das Buch trägt den Titel „Nocturnal Animals“ und ist der innerlich zunehmend unglücklichen Frau gewidmet. Sie selbst ist von Edward früher immer als Nachttier beschrieben worden. Der letzte Kontakt zu ihm ist nun mehr als zehn Jahre her. Damals hat sie ihm etwas Schlimmes angetan, und die Lektüre seiner fiktiven Geschichte lässt Trauer und schwere Schuldgefühle in ihr aufsteigen: Auf einer finsteren Landstraße in West Texas wird der Protagonist Tony (ebenfalls Jake Gyllenhaal) zusammen mit seiner Frau Laura (Isla Fisher) und Tochter India (Ellie Bamber) von drei Unbekannten angehalten und bedroht. Nach einem wüsten Konflikt entführen die brutalen Männer seine Familie vor seinen Augen, während er in der kargen Wildnis ausgesetzt wird. Es soll noch lange nicht das Ende von Tonys grausamer Odyssee sein – und so wird Susan auf den restlichen Seiten Zeugin einer erbarmungslosen Abrechnung … Man sollte nie den Fehler begehen, den Autor mit einer seiner Figuren gleichzusetzen. Allerdings wirft Susan Edward in einer Rückblende vor, dieser schreibe in seinen erfolglosen Manuskripten immer nur über sich selbst. Zwischen dem einst verliebten Paar entsteht ein tiefer Graben. Während Edward ein sensibler Romantiker bleibt, entwickelt sich Susan immer weiter von ihm weg und sehnt sich nach einem Partner mit höheren Ambitionen. „Nocturnal Animals“ nutzt die Geschehnisse des Romans, um auf äußerst geschickte Weise das aufgewühlte Seelenleben der Leserin zu reflektieren. Da wir den Film von Susans Perspektive erleben, entspricht auch die visuelle Umsetzung der Zeilen ihren Vorstellungen. Deshalb wird Tony als Ebenbild von Edward – beziehungsweise ebenfalls vom großartigen Jake Gyllenhaal – dargestellt.

Man sollte nie den Fehler begehen, den Autor mit einer seiner Figuren gleichzusetzen. Allerdings wirft Susan Edward in einer Rückblende vor, dieser schreibe in seinen erfolglosen Manuskripten immer nur über sich selbst. Zwischen dem einst verliebten Paar entsteht ein tiefer Graben. Während Edward ein sensibler Romantiker bleibt, entwickelt sich Susan immer weiter von ihm weg und sehnt sich nach einem Partner mit höheren Ambitionen. „Nocturnal Animals“ nutzt die Geschehnisse des Romans, um auf äußerst geschickte Weise das aufgewühlte Seelenleben der Leserin zu reflektieren. Da wir den Film von Susans Perspektive erleben, entspricht auch die visuelle Umsetzung der Zeilen ihren Vorstellungen. Deshalb wird Tony als Ebenbild von Edward – beziehungsweise ebenfalls vom großartigen Jake Gyllenhaal – dargestellt. In der Erzählung gibt es noch weitere Schlüsselfiguren, wie etwa den aufopferungsvollen Detective Bobby Andes (herausragend: Michael Shannon) oder das psychopathische Scheusal Ray Marcus (abgewrackt und eiskalt: Aaron Taylor-Johnson). Interessant ist, dass Susan – der Amy Adams durch ihre nuancierte Performance maximal viel Tiefe verleiht – sich selbst nicht in das unangenehme Szenario projiziert. Liegt es an Edwards Beschreibungen oder findet sie sich einfach nicht in einem der Charaktere wieder? Die titelgebenden Nachttiere, zu denen auch Ray gehört, nehmen Tony alles, was ihm etwas bedeutet hat – Liebe, Leben und Zukunft. Mit Hilfe des Detectives wird der vorher ruhige und zurückhaltende Familienmensch lernen, zu kämpfen und zurückzuschlagen. Wie viele von dessen bitteren Erfahrungen den Autor bereits persönlich ereilt haben, werden wir im Verlauf noch herausfinden. Und natürlich, was die Schilderungen in Susan auslösen.

In der Erzählung gibt es noch weitere Schlüsselfiguren, wie etwa den aufopferungsvollen Detective Bobby Andes (herausragend: Michael Shannon) oder das psychopathische Scheusal Ray Marcus (abgewrackt und eiskalt: Aaron Taylor-Johnson). Interessant ist, dass Susan – der Amy Adams durch ihre nuancierte Performance maximal viel Tiefe verleiht – sich selbst nicht in das unangenehme Szenario projiziert. Liegt es an Edwards Beschreibungen oder findet sie sich einfach nicht in einem der Charaktere wieder? Die titelgebenden Nachttiere, zu denen auch Ray gehört, nehmen Tony alles, was ihm etwas bedeutet hat – Liebe, Leben und Zukunft. Mit Hilfe des Detectives wird der vorher ruhige und zurückhaltende Familienmensch lernen, zu kämpfen und zurückzuschlagen. Wie viele von dessen bitteren Erfahrungen den Autor bereits persönlich ereilt haben, werden wir im Verlauf noch herausfinden. Und natürlich, was die Schilderungen in Susan auslösen. Neben einer starken Charakterstudie und berührenden Geschichte über verlorene Liebe, hoffnungslosen Schmerz und die Möglichkeit der Vergeltung, rückt Tom Fords ästhetisch betörender und meisterhaft konstruierter Film zusätzlich den Aspekt des Erzählens ins Zentrum. „Jeder hasst seinen Job – man tut ihn, weil man getrieben ist“, heisst es in einer Szene. So darf man auch die Geburt von Edwards intimen Werk nicht etwa als lockere Arbeit, sondern als notwendige Tat verstehen, die ihn von den Dämonen der Vergangenheit befreien soll. Es ist eine direkte emotionale Brücke, die er zu Susan aufbaut. Und zugleich fügt der erschütternde Inhalt die von Drehbuchautor/Regisseur Ford bewusst gegensätzlich stilisierten Ebenen zusammen: Auch wenn das steril-kühle Los Angeles und das staubig-dreckige texanische Hinterland kaum verschiedener sein könnten, greifen beide Welten wie ein Reißverschluss ineinander.

Neben einer starken Charakterstudie und berührenden Geschichte über verlorene Liebe, hoffnungslosen Schmerz und die Möglichkeit der Vergeltung, rückt Tom Fords ästhetisch betörender und meisterhaft konstruierter Film zusätzlich den Aspekt des Erzählens ins Zentrum. „Jeder hasst seinen Job – man tut ihn, weil man getrieben ist“, heisst es in einer Szene. So darf man auch die Geburt von Edwards intimen Werk nicht etwa als lockere Arbeit, sondern als notwendige Tat verstehen, die ihn von den Dämonen der Vergangenheit befreien soll. Es ist eine direkte emotionale Brücke, die er zu Susan aufbaut. Und zugleich fügt der erschütternde Inhalt die von Drehbuchautor/Regisseur Ford bewusst gegensätzlich stilisierten Ebenen zusammen: Auch wenn das steril-kühle Los Angeles und das staubig-dreckige texanische Hinterland kaum verschiedener sein könnten, greifen beide Welten wie ein Reißverschluss ineinander. • "The Making of Nocturnal Animals" mit den Kapiteln:

• "The Making of Nocturnal Animals" mit den Kapiteln:

In einem anderen Haus hat der Gerichtsmediziner Tommy (Brian Cox) seine Leichenhalle eingerichtet, in der er mit seinem Sohn und Assistenten Austin (Emile Hirsch) verschiedensten Todesursachen auf den Grund geht. Seit dem Tod von Tommys Frau und Austins Mutter umschließt das harmonische Duo ein noch engeres Band – auch wenn Austin insgeheim gern ein eigenes Leben mit seiner Freundin Emma (Ophelia Lovibond) aufbauen würde. Es ist bereits später Abend, als der örtliche Sheriff (Michael McElhatton) mit der unbekannten – als „Jane Doe“ bezeichneten – Leiche eintrifft und um eine rasche Aufklärung bittet. Das eingespielte Team macht sich sofort an die Arbeit und stößt bei der Untersuchung des jungen Körpers auf einige äußerst beunruhigende Ungereimtheiten …

In einem anderen Haus hat der Gerichtsmediziner Tommy (Brian Cox) seine Leichenhalle eingerichtet, in der er mit seinem Sohn und Assistenten Austin (Emile Hirsch) verschiedensten Todesursachen auf den Grund geht. Seit dem Tod von Tommys Frau und Austins Mutter umschließt das harmonische Duo ein noch engeres Band – auch wenn Austin insgeheim gern ein eigenes Leben mit seiner Freundin Emma (Ophelia Lovibond) aufbauen würde. Es ist bereits später Abend, als der örtliche Sheriff (Michael McElhatton) mit der unbekannten – als „Jane Doe“ bezeichneten – Leiche eintrifft und um eine rasche Aufklärung bittet. Das eingespielte Team macht sich sofort an die Arbeit und stößt bei der Untersuchung des jungen Körpers auf einige äußerst beunruhigende Ungereimtheiten … „Jeder Mensch hat ein Geheimnis – manche verstecken ihres jedoch besser als andere“ – Mit diesem Motto drängt der Mentor Tommy seinen Schüler Austin dazu, bei dem präzisen Handwerk nicht sofort die offensichtlichste Antwort zu akzeptieren, sondern auf jedes noch so kleine Detail zu achten. Es ist ein Detektivspiel inmitten von menschlichen Überresten. Und so ist das beklemmende und atmosphärisch extrem dichte Schauderstück auch kein actionreiches Splatterfest, sondern ein sich langsam bedrohlich steigerndes Kammerspiel-Mysterium, das sich von den zunehmend ausgelutschten Genrewerken angenehm absetzt. Zu zarten Gemütern könnte sich infolge des unappetitlichen Szenarios dennoch empfindlich der Magen umdrehen. Der norwegische Newcomer-Regisseur Øvredal schafft es, auf engstem Raum und mit nur zwei aktiven Darstellern eine ungeheure Spannung zu erzeugen, die lediglich im Finale durch ein, zwei inszenatorische Missgriffe (u.a. einem ungeschickten CGI-Einsatz) leicht getrübt wird. „The Autopsy of Jane Doe“ ist tatsächlich anders, und was einen im Verlauf noch erwartet, sollte im Vorfeld selbstverständlich nicht verraten werden. Vielleicht nur ein Beispiel: Wie kann es sein, dass innere Organe schwere Schäden aufweisen, während die äußere Hülle gänzlich intakt erscheint? Mit Wissenschaft lässt sich dieser Fall offenbar nicht lösen.

„Jeder Mensch hat ein Geheimnis – manche verstecken ihres jedoch besser als andere“ – Mit diesem Motto drängt der Mentor Tommy seinen Schüler Austin dazu, bei dem präzisen Handwerk nicht sofort die offensichtlichste Antwort zu akzeptieren, sondern auf jedes noch so kleine Detail zu achten. Es ist ein Detektivspiel inmitten von menschlichen Überresten. Und so ist das beklemmende und atmosphärisch extrem dichte Schauderstück auch kein actionreiches Splatterfest, sondern ein sich langsam bedrohlich steigerndes Kammerspiel-Mysterium, das sich von den zunehmend ausgelutschten Genrewerken angenehm absetzt. Zu zarten Gemütern könnte sich infolge des unappetitlichen Szenarios dennoch empfindlich der Magen umdrehen. Der norwegische Newcomer-Regisseur Øvredal schafft es, auf engstem Raum und mit nur zwei aktiven Darstellern eine ungeheure Spannung zu erzeugen, die lediglich im Finale durch ein, zwei inszenatorische Missgriffe (u.a. einem ungeschickten CGI-Einsatz) leicht getrübt wird. „The Autopsy of Jane Doe“ ist tatsächlich anders, und was einen im Verlauf noch erwartet, sollte im Vorfeld selbstverständlich nicht verraten werden. Vielleicht nur ein Beispiel: Wie kann es sein, dass innere Organe schwere Schäden aufweisen, während die äußere Hülle gänzlich intakt erscheint? Mit Wissenschaft lässt sich dieser Fall offenbar nicht lösen. Nicht erst seit Ole Bornedals „Nightwatch“ (1994) haben Leichenhallen im Kino eine unangenehme und morbide Wirkung. Im Gegensatz zu dem dänischen Thriller verzichtet Øvredal auf ein allzu steriles Setting und verlagert den Ort des Geschehens von einem öffentlichen Krankenhaus in den Keller eines Familienbesitzes. In dem intimen Ambiente arbeiten Tommy und Austin schließlich nicht nur, auch ihre gemeinsame Vergangenheit und ihre Erinnerungen sind dort verankert, wie diverse Fotos dokumentieren. Das Grauen entfaltet sich also nicht bloß vor den beiden Protagonisten – es nimmt die vertraute Umgebung ein und verwandelt sie in eine teuflische Falle. In gewisser Weise vermittelt der Film bereits von Beginn an ein Gefühl des Unheils, indem er Leben und Tod unter einem Dach vereint zeigt.

Nicht erst seit Ole Bornedals „Nightwatch“ (1994) haben Leichenhallen im Kino eine unangenehme und morbide Wirkung. Im Gegensatz zu dem dänischen Thriller verzichtet Øvredal auf ein allzu steriles Setting und verlagert den Ort des Geschehens von einem öffentlichen Krankenhaus in den Keller eines Familienbesitzes. In dem intimen Ambiente arbeiten Tommy und Austin schließlich nicht nur, auch ihre gemeinsame Vergangenheit und ihre Erinnerungen sind dort verankert, wie diverse Fotos dokumentieren. Das Grauen entfaltet sich also nicht bloß vor den beiden Protagonisten – es nimmt die vertraute Umgebung ein und verwandelt sie in eine teuflische Falle. In gewisser Weise vermittelt der Film bereits von Beginn an ein Gefühl des Unheils, indem er Leben und Tod unter einem Dach vereint zeigt. Brian Cox und Emile Hirsch sind als sympathisches Vater-Sohn-Gespann perfekt besetzt. Man nimmt den Darstellern ihre enge Verbindung direkt ab, weshalb eine Identifikation mit den Zuschauern und die Involvierung in die folgenden dramatischen Ereignisse vortrefflich gelingt. Auch wenn man das Damoklesschwert über ihnen bereits schwingen sieht, hofft man, dass sie dem letztlich entfesselten Grauen entkommen können. Wo wir bei einem weiteren Charakter wären, der zwar ausschließlich passiv in Erscheinung tritt, aber dennoch die gesamte Faszination auf sich zu ziehen vermag: Die mysteriöse Leiche auf dem Tisch spricht oder bewegt sich natürlich nicht, doch auf eigenwillige Weise strahlt Jane Doe mehr Unbehagen aus, als manch blutrünstiger Leinwand-Wüstling in jüngster Zeit. Auch wenn Olwen Kelly dieser hier lediglich ihre attraktive Oberfläche leiht, wird sich ihr Bild nachhaltig ins Gedächtnis von Genre-Fans einbrennen. In weiser Voraussicht hat man sich übrigens gleich die Tür für eine potentielle Fortsetzung offen gelassen.

Brian Cox und Emile Hirsch sind als sympathisches Vater-Sohn-Gespann perfekt besetzt. Man nimmt den Darstellern ihre enge Verbindung direkt ab, weshalb eine Identifikation mit den Zuschauern und die Involvierung in die folgenden dramatischen Ereignisse vortrefflich gelingt. Auch wenn man das Damoklesschwert über ihnen bereits schwingen sieht, hofft man, dass sie dem letztlich entfesselten Grauen entkommen können. Wo wir bei einem weiteren Charakter wären, der zwar ausschließlich passiv in Erscheinung tritt, aber dennoch die gesamte Faszination auf sich zu ziehen vermag: Die mysteriöse Leiche auf dem Tisch spricht oder bewegt sich natürlich nicht, doch auf eigenwillige Weise strahlt Jane Doe mehr Unbehagen aus, als manch blutrünstiger Leinwand-Wüstling in jüngster Zeit. Auch wenn Olwen Kelly dieser hier lediglich ihre attraktive Oberfläche leiht, wird sich ihr Bild nachhaltig ins Gedächtnis von Genre-Fans einbrennen. In weiser Voraussicht hat man sich übrigens gleich die Tür für eine potentielle Fortsetzung offen gelassen.

Die meisten Fans des Neunziger-Actionkinos oder von Edgar Wrights Hot Fuzz (wobei es vermutlich große Überschneidungen zwischen beiden Gruppen gibt) kennen das Ende von Kathryn Bigelows Surfer-Actionfilm Gefährliche Brandung: anstatt ihn festzunehmen, lässt Johnny Utah (Keanu Reeves) Patrick Swayzes Bankräuber Bodhi in seinen Tod surfen. Doch was wäre, wenn Bodhi überlebt hätte und untergetaucht wäre? Was wäre, wenn er einige Jahre später gemeinsam mit Utah und einer Truppe von leidenschaftlichen Surfern um die Welt reisen und im Mission: Impossible-Stil die Pläne von gefährlichen Verbrechern durchkreuzen würde? Das klingt vielleicht zunächst einmal nach der bescheuertsten Filmidee seit die Trash-Schmiede The Asylum Hai-Tornados auf die Menschheit losgelassen hat und doch wirkte genau diese seltsame Entwicklung für die Fast-&-Furious-Reihe wahre Wunder. Diese begann vor 16 Jahren als ein schamloser Verschnitt von Bigelows Kultfilm mit Paul Walker in Reeves’ Rolle und Vin Diesel als Adrenalinjunkie Dom in Swayzes Part. Für "Pimp My Ride"-Begeisterte und Fans von illegalen Straßenrennen sind die ersten drei Filme der Reihe vermutlich die klaren Favoriten, doch seien wir mal ehrlich – dieses begrenzte Thema fährt sich schnell tot.

Die meisten Fans des Neunziger-Actionkinos oder von Edgar Wrights Hot Fuzz (wobei es vermutlich große Überschneidungen zwischen beiden Gruppen gibt) kennen das Ende von Kathryn Bigelows Surfer-Actionfilm Gefährliche Brandung: anstatt ihn festzunehmen, lässt Johnny Utah (Keanu Reeves) Patrick Swayzes Bankräuber Bodhi in seinen Tod surfen. Doch was wäre, wenn Bodhi überlebt hätte und untergetaucht wäre? Was wäre, wenn er einige Jahre später gemeinsam mit Utah und einer Truppe von leidenschaftlichen Surfern um die Welt reisen und im Mission: Impossible-Stil die Pläne von gefährlichen Verbrechern durchkreuzen würde? Das klingt vielleicht zunächst einmal nach der bescheuertsten Filmidee seit die Trash-Schmiede The Asylum Hai-Tornados auf die Menschheit losgelassen hat und doch wirkte genau diese seltsame Entwicklung für die Fast-&-Furious-Reihe wahre Wunder. Diese begann vor 16 Jahren als ein schamloser Verschnitt von Bigelows Kultfilm mit Paul Walker in Reeves’ Rolle und Vin Diesel als Adrenalinjunkie Dom in Swayzes Part. Für "Pimp My Ride"-Begeisterte und Fans von illegalen Straßenrennen sind die ersten drei Filme der Reihe vermutlich die klaren Favoriten, doch seien wir mal ehrlich – dieses begrenzte Thema fährt sich schnell tot. So schien die Reihe mit Tokyo Drift kurz vor ihrem Ende oder dem Abdriften in den Direct-to-DVD-Markt zu stehen. Zum Glück sahen Regisseur Justin Lin und Drehbuchautor Chris Morgan das schnell ein und legten eine Kehrtwende ein, die bei einem fortlaufenden Blockbuster-Franchise möglicherweise einzigartig ist. Zunächst einmal wurde im (ansonsten weitgehend öden) vierten Film das Fundament für eine Wiedergeburt gelegt, indem die Stars des ersten Films endlich wieder versammelt wurden. Mit Fast and Furious Five wurde dann die Formel gänzlich neu erfunden. Straßenrennen sind bestenfalls zur Nebensache verkommen und wurden durch waghalsige Missionen in Teamarbeit ersetzt. Die Krönung war dabei Franchise-Neuzugang Dwayne Johnson, der aus der Reihe mittlerweile genau so wenig wegzudenken ist wie Vin Diesel. Wer auf heiße Schlitten, fette Beats, scharfe Chicas und harte Kerle steht, wurde weiterhin gut bedient, doch die Reihe befreite sich aus der Nische des Underground-Racings und machte aus ihrem übertriebenen Machismo und der Over-the-Top-Action eine Tugend. Autos rasen nicht mehr einfach um die Wette gegeneinander, sondern werden von Flugzeugen mit Fallschirmen abgeworfen, jagen in schwindelerregender Höhe von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer oder liefern sich Rennen mit einem Panzer oder einem atomaren U-Boot. Fast & Furious 8 beantwortet effektiv die Frage, wie ein Film wie Sharknado aussehen könnte, wenn er bessere Schauspieler, einen kompetenten Regisseur und ein Budget von mehr als $200 Millionen gehabt hätte. Wie bei der Sichtung von Sharknado haben auch hier drei Bier (die bereits zur Filmmitte leer waren) meinen Filmgenuss erheblich gesteigert. Und das meinte ich als ein großes Kompliment.

So schien die Reihe mit Tokyo Drift kurz vor ihrem Ende oder dem Abdriften in den Direct-to-DVD-Markt zu stehen. Zum Glück sahen Regisseur Justin Lin und Drehbuchautor Chris Morgan das schnell ein und legten eine Kehrtwende ein, die bei einem fortlaufenden Blockbuster-Franchise möglicherweise einzigartig ist. Zunächst einmal wurde im (ansonsten weitgehend öden) vierten Film das Fundament für eine Wiedergeburt gelegt, indem die Stars des ersten Films endlich wieder versammelt wurden. Mit Fast and Furious Five wurde dann die Formel gänzlich neu erfunden. Straßenrennen sind bestenfalls zur Nebensache verkommen und wurden durch waghalsige Missionen in Teamarbeit ersetzt. Die Krönung war dabei Franchise-Neuzugang Dwayne Johnson, der aus der Reihe mittlerweile genau so wenig wegzudenken ist wie Vin Diesel. Wer auf heiße Schlitten, fette Beats, scharfe Chicas und harte Kerle steht, wurde weiterhin gut bedient, doch die Reihe befreite sich aus der Nische des Underground-Racings und machte aus ihrem übertriebenen Machismo und der Over-the-Top-Action eine Tugend. Autos rasen nicht mehr einfach um die Wette gegeneinander, sondern werden von Flugzeugen mit Fallschirmen abgeworfen, jagen in schwindelerregender Höhe von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer oder liefern sich Rennen mit einem Panzer oder einem atomaren U-Boot. Fast & Furious 8 beantwortet effektiv die Frage, wie ein Film wie Sharknado aussehen könnte, wenn er bessere Schauspieler, einen kompetenten Regisseur und ein Budget von mehr als $200 Millionen gehabt hätte. Wie bei der Sichtung von Sharknado haben auch hier drei Bier (die bereits zur Filmmitte leer waren) meinen Filmgenuss erheblich gesteigert. Und das meinte ich als ein großes Kompliment. F. Gary Gray (Straight Outta Compton) übernahm bei Fast & Furious 8 die Regie von James Wan, doch wie sein Vorgänger änderte auch er zum Glück nichts am Erfolgsrezept von Lin und Morgan. Wer die letzten Filme aus der Reihe gesehen hat, weiß, worauf er sich einlässt. Bereits in der Eröffnungssequenz, in der Dom eine schrottreife Karre u. a. unter Zuhilfenahme eines Cola-Dosen-Verschlusses (MacGyver wäre stolz auf ihn) zu einem schnellen Flitzer umrüstet und sich damit ein buchstäblich feuriges Rennen durch die Straßen von Havanna liefert, wird man daran erinnert, dass diese Filme nicht in unserer Realität spielen, sondern in einer parallelen Fantasiewelt. In dieser ist die Polizei gegen illegale Raser ohnmächtig, alle Frauen haben Modelmaße und legen bei ihrer Kleiderwahl nicht viel Wert auf Stoff, es gibt noch echte Gangster-Ehre und gutmütige Kriminelle in schnellen Autos sind der letzte Schutzwall der Menschheit gegen wahnsinnige Verbrecher. Im Prinzip erfordert der Film eine ähnliche Aussetzung des Realitätschecks und des gesunden Menschenverstands wie die John-Wick-Actiongranaten. Es wird Zuschauer geben, die die Abgedrehtheit des Films als völligen Quark abtun werden, und wiederum andere, die seine comichafte Actionsequenzen völlig ernst für den coolsten Shit überhaupt halten werden. Dabei ist das Augenzwinkern im nahezu gesamten Film bereits so präsent, dass er endgültig die Grenze zu einer waschechten, um ihrer eigenen Albernheit bewussten und deshalb auch verdammt unterhaltsamen Actionkomödie überschreitet, und zwar so sehr, dass sich die wenigen ernüchternd düsteren Momente (hauptsächlich rund um Vin Diesels Dom) wie unangenehme Fremdkörper anfühlen. Am besten bleibt der Film eben, wenn er seiner eigenen Absurdität frönt und das tut er zum Glück die meiste Zeit über.

F. Gary Gray (Straight Outta Compton) übernahm bei Fast & Furious 8 die Regie von James Wan, doch wie sein Vorgänger änderte auch er zum Glück nichts am Erfolgsrezept von Lin und Morgan. Wer die letzten Filme aus der Reihe gesehen hat, weiß, worauf er sich einlässt. Bereits in der Eröffnungssequenz, in der Dom eine schrottreife Karre u. a. unter Zuhilfenahme eines Cola-Dosen-Verschlusses (MacGyver wäre stolz auf ihn) zu einem schnellen Flitzer umrüstet und sich damit ein buchstäblich feuriges Rennen durch die Straßen von Havanna liefert, wird man daran erinnert, dass diese Filme nicht in unserer Realität spielen, sondern in einer parallelen Fantasiewelt. In dieser ist die Polizei gegen illegale Raser ohnmächtig, alle Frauen haben Modelmaße und legen bei ihrer Kleiderwahl nicht viel Wert auf Stoff, es gibt noch echte Gangster-Ehre und gutmütige Kriminelle in schnellen Autos sind der letzte Schutzwall der Menschheit gegen wahnsinnige Verbrecher. Im Prinzip erfordert der Film eine ähnliche Aussetzung des Realitätschecks und des gesunden Menschenverstands wie die John-Wick-Actiongranaten. Es wird Zuschauer geben, die die Abgedrehtheit des Films als völligen Quark abtun werden, und wiederum andere, die seine comichafte Actionsequenzen völlig ernst für den coolsten Shit überhaupt halten werden. Dabei ist das Augenzwinkern im nahezu gesamten Film bereits so präsent, dass er endgültig die Grenze zu einer waschechten, um ihrer eigenen Albernheit bewussten und deshalb auch verdammt unterhaltsamen Actionkomödie überschreitet, und zwar so sehr, dass sich die wenigen ernüchternd düsteren Momente (hauptsächlich rund um Vin Diesels Dom) wie unangenehme Fremdkörper anfühlen. Am besten bleibt der Film eben, wenn er seiner eigenen Absurdität frönt und das tut er zum Glück die meiste Zeit über. Auch wenn man irrwitzige Stunts und Actioneinlagen aus den Vorgängern gewohnt ist, bringt Fast & Furious 8 sein Actionspektakel auf ein neues Level, sei es in der oben erwähnten U-Boot-gegen-Autos-Sequenz oder aber auch in Szenen, in denen eine riesige Abrissbirne durch deutsche Polizeiautos fegt oder eine Armada aus ferngesteuerten Autos die Straßen von Manhattan in Schutt und Asche legt und dabei das Ende von Blues Brothers wie eine Szene aus Ein toller Käfer (OT: Herbie) aussehen lässt. Hier werden keine kleinen Brötchen gebacken. Mit Kleinigkeiten wie Kollateralschäden hält sich Fast & Furious 8 natürlich nicht auf, denn wo wäre der Spaß, wenn man darüber nachdenken müsste, wie viele Menschenleben Doms Crew mittlerweile auf dem Gewissen hat? Da hier sowieso nicht nach unseren Gesetzen der Physik gespielt wird, überleben vielleicht auch Unbeteiligte die schlimmsten Karambolagen. Weil….warum nicht?!

Auch wenn man irrwitzige Stunts und Actioneinlagen aus den Vorgängern gewohnt ist, bringt Fast & Furious 8 sein Actionspektakel auf ein neues Level, sei es in der oben erwähnten U-Boot-gegen-Autos-Sequenz oder aber auch in Szenen, in denen eine riesige Abrissbirne durch deutsche Polizeiautos fegt oder eine Armada aus ferngesteuerten Autos die Straßen von Manhattan in Schutt und Asche legt und dabei das Ende von Blues Brothers wie eine Szene aus Ein toller Käfer (OT: Herbie) aussehen lässt. Hier werden keine kleinen Brötchen gebacken. Mit Kleinigkeiten wie Kollateralschäden hält sich Fast & Furious 8 natürlich nicht auf, denn wo wäre der Spaß, wenn man darüber nachdenken müsste, wie viele Menschenleben Doms Crew mittlerweile auf dem Gewissen hat? Da hier sowieso nicht nach unseren Gesetzen der Physik gespielt wird, überleben vielleicht auch Unbeteiligte die schlimmsten Karambolagen. Weil….warum nicht?! Doch über all der Action, den Stunts und der Coolness, wurde ein weiterer Aspekt der Reihe immer wichtiger und essentiell für ihre große Fangemeinde: Familienzusammenhalt. Gerade der tragische Tod von Paul Walker während der Dreharbeiten zum siebten Film hat diesen verdeutlicht und bestärkt. Thema Familie spielt in Fast & Furious 8 eine noch größere Rolle als je zuvor, und zwar in vielfacher (teilweise überraschender) Hinsicht. Mehr darüber zu verraten, würde einen direkt ins Spoiler-Territorium bringen, doch es sei an dieser Stelle gesagt, dass der Film gutes Vorwissen, zumindest was die letzten beiden Teile betrifft, voraussetzt, weil diverse Handlungsfäden wieder aufgegriffen werden. Das gilt bis zu einem gewissen Grad auch für Charlize Therons neue Schurkin. Leider wird das Talent der Oscarpreisträgerin im Film nicht ausreichend angezapft und sie tut wenig mehr, als Vin Diesel Befehle zu erteilen, ihm zu drohen oder Knöpfe zu drücken. Ebenso verschwendet ist leider (wieder einmal) der Auftritt von Kurt Russell, der bis auf wenige coole Sprüche nichts zu tun hat. Hoffentlich weiß Guardians of the Galaxy Vol. 2 mehr mit ihm anzufangen. Sein neuer Assistent, gespielt von Scott Eastwood, soll hier möglicherweise auf lange Sicht die von Paul Walker hinterlassene Lücke als anfangs vorschriftentreuer, weißer Sonnyboy der Truppe füllen, bleibt aber leider sehr blass. Sogar Helen Mirren kann in ihrem kurzen Cameo mehr reißen und lässt sehr auf einen längeren Auftritt im neunten Film hoffen. Vielleicht wird dieser dann auch Lucas Black zurückbringen, der diesmal wieder aussitzen durfte, vermutlich weil die Macher immer noch nicht wissen, wie zu erklären ist, dass sein 17-jähriger Charakter aus Tokyo Drift kurze Zeit nach den Ereignissen von jenem Film plötzlich 20 Jahre älter aussieht.

Doch über all der Action, den Stunts und der Coolness, wurde ein weiterer Aspekt der Reihe immer wichtiger und essentiell für ihre große Fangemeinde: Familienzusammenhalt. Gerade der tragische Tod von Paul Walker während der Dreharbeiten zum siebten Film hat diesen verdeutlicht und bestärkt. Thema Familie spielt in Fast & Furious 8 eine noch größere Rolle als je zuvor, und zwar in vielfacher (teilweise überraschender) Hinsicht. Mehr darüber zu verraten, würde einen direkt ins Spoiler-Territorium bringen, doch es sei an dieser Stelle gesagt, dass der Film gutes Vorwissen, zumindest was die letzten beiden Teile betrifft, voraussetzt, weil diverse Handlungsfäden wieder aufgegriffen werden. Das gilt bis zu einem gewissen Grad auch für Charlize Therons neue Schurkin. Leider wird das Talent der Oscarpreisträgerin im Film nicht ausreichend angezapft und sie tut wenig mehr, als Vin Diesel Befehle zu erteilen, ihm zu drohen oder Knöpfe zu drücken. Ebenso verschwendet ist leider (wieder einmal) der Auftritt von Kurt Russell, der bis auf wenige coole Sprüche nichts zu tun hat. Hoffentlich weiß Guardians of the Galaxy Vol. 2 mehr mit ihm anzufangen. Sein neuer Assistent, gespielt von Scott Eastwood, soll hier möglicherweise auf lange Sicht die von Paul Walker hinterlassene Lücke als anfangs vorschriftentreuer, weißer Sonnyboy der Truppe füllen, bleibt aber leider sehr blass. Sogar Helen Mirren kann in ihrem kurzen Cameo mehr reißen und lässt sehr auf einen längeren Auftritt im neunten Film hoffen. Vielleicht wird dieser dann auch Lucas Black zurückbringen, der diesmal wieder aussitzen durfte, vermutlich weil die Macher immer noch nicht wissen, wie zu erklären ist, dass sein 17-jähriger Charakter aus Tokyo Drift kurze Zeit nach den Ereignissen von jenem Film plötzlich 20 Jahre älter aussieht. Da auf Vin Diesels Dom diesmal die meisten dramatischen Momente des Films entfallen und er über die meiste Laufzeit von seinem Team getrennt ist, bleibt der größte Spaß-Anteil hauptsächlich bei Dwayne Johnson und Jason Statham hängen, die in jeder Szene zu begeistern wissen. Wenn die beiden gemeinsam zu sehen sind, könnte man meinen, dass sich das Testosteron förmlich auf der Leinwand kondensiert. Das bringt mich jedoch auch zum vermutlich größten Problem des Films. Die Fast-&-Furious-Reihe legt zwar keinen großen Wert auf Logik oder Realismus, jedoch auf interne Konsistenz. Und innerhalb dieser fällt es schwer, darüber hinwegzusehen, dass Jason Stathams Deckard mit Han (Sung Kang) ein Mitglied von Doms Familie getötet hat (ganz zu schweigen von seinem Krankenhaus-Massaker zu Beginn von

Da auf Vin Diesels Dom diesmal die meisten dramatischen Momente des Films entfallen und er über die meiste Laufzeit von seinem Team getrennt ist, bleibt der größte Spaß-Anteil hauptsächlich bei Dwayne Johnson und Jason Statham hängen, die in jeder Szene zu begeistern wissen. Wenn die beiden gemeinsam zu sehen sind, könnte man meinen, dass sich das Testosteron förmlich auf der Leinwand kondensiert. Das bringt mich jedoch auch zum vermutlich größten Problem des Films. Die Fast-&-Furious-Reihe legt zwar keinen großen Wert auf Logik oder Realismus, jedoch auf interne Konsistenz. Und innerhalb dieser fällt es schwer, darüber hinwegzusehen, dass Jason Stathams Deckard mit Han (Sung Kang) ein Mitglied von Doms Familie getötet hat (ganz zu schweigen von seinem Krankenhaus-Massaker zu Beginn von

Die Inspirationskette, die vor und hinter Mamoru Oshiis wegweisendem Anime Ghost in the Shell von 1995 sowie dessen Manga-Vorlage von Masamune Shirow liegt, ist lang. Neben Paul Verhoevens RoboCop, der ebenfalls von einem menschlichen Geist im Körper einer Maschine handelte, wurden die Ideen und Konzepte von Ghost in the Shell (wie auch nahezu jedes andere Cyberpunk-Werk der letzten 35 Jahre) zweifelsohne von Ridley Scotts Klassiker Blade Runner beeinflusst. Dieser ließ sich wiederum u. a. frei von Fritz Langs Meisterwerk Metropolis inspirieren. Ghost in the Shell hatte seinerseits ebenfalls bedeutenden Einfluss auf das Science-Fiction-Genre, der sich besonders merklich bei Matrix niederschlug. Doch obwohl Blade Runner, RoboCop, Ghost in the Shell und Matrix ihre Inspiration von zahlreichen anderen Werken bezogen, haben sich alle diese Filme weit über den Schatten ihrer Vorbilder hinaus entwickelt, besitzen eigene, unverwechselbare Identitäten und gelten als Meilensteine des Genres. Rupert Sanders’ Realadaption Ghost in the Shell wird sich nicht neben diese Filme einreihen, denn sie begnügt sich damit, ihre Geschichte gänzlich aus Versatzstücken aller oben genannten Filme zusammenzustellen, entbehrt jedoch leider der philosophischen Komplexität seiner Vorlage, auch wenn es den Machern nicht immer bewusst zu sein schien. Ghost in the Shell ist ein Film, der die Identitätskrise und –suche seiner Protagonistin als komplex und tiefgründig darstellen möchte, doch die melancholische Grundstimmung und die fantastisch durchdachten Bilderwelten können nicht dauerhaft darüber hinwegtäuschen, dass die eigentliche Handlung sehr einfach und gradlinig ist.

Die Inspirationskette, die vor und hinter Mamoru Oshiis wegweisendem Anime Ghost in the Shell von 1995 sowie dessen Manga-Vorlage von Masamune Shirow liegt, ist lang. Neben Paul Verhoevens RoboCop, der ebenfalls von einem menschlichen Geist im Körper einer Maschine handelte, wurden die Ideen und Konzepte von Ghost in the Shell (wie auch nahezu jedes andere Cyberpunk-Werk der letzten 35 Jahre) zweifelsohne von Ridley Scotts Klassiker Blade Runner beeinflusst. Dieser ließ sich wiederum u. a. frei von Fritz Langs Meisterwerk Metropolis inspirieren. Ghost in the Shell hatte seinerseits ebenfalls bedeutenden Einfluss auf das Science-Fiction-Genre, der sich besonders merklich bei Matrix niederschlug. Doch obwohl Blade Runner, RoboCop, Ghost in the Shell und Matrix ihre Inspiration von zahlreichen anderen Werken bezogen, haben sich alle diese Filme weit über den Schatten ihrer Vorbilder hinaus entwickelt, besitzen eigene, unverwechselbare Identitäten und gelten als Meilensteine des Genres. Rupert Sanders’ Realadaption Ghost in the Shell wird sich nicht neben diese Filme einreihen, denn sie begnügt sich damit, ihre Geschichte gänzlich aus Versatzstücken aller oben genannten Filme zusammenzustellen, entbehrt jedoch leider der philosophischen Komplexität seiner Vorlage, auch wenn es den Machern nicht immer bewusst zu sein schien. Ghost in the Shell ist ein Film, der die Identitätskrise und –suche seiner Protagonistin als komplex und tiefgründig darstellen möchte, doch die melancholische Grundstimmung und die fantastisch durchdachten Bilderwelten können nicht dauerhaft darüber hinwegtäuschen, dass die eigentliche Handlung sehr einfach und gradlinig ist. Doch wenden wir uns zunächst dem Positiven zu, das bei Ghost in the Shell zum Glück überwiegt. Wenn man nicht viel Wert auf eine anspruchsvolle Handlung und herausfordernde Grundfragen legt, die sowohl das Anime als auch der Manga aufgeworfen haben, kann man den Streifen als bildgewaltigen Sci-Fi-Actioner mit einer souveränen Kickass-Heldin gut genießen. Obwohl vom Megapolis aus Blade Runner inspiriert, weiß Rupert Sanders Kreation der Zukunfts-Metropole, die wie Tokyo 2.0 anmutet, durchaus zu beeindrucken. Mit gigantischen Hologrammen in den Straßen und an den Hochhäusern oder futuristischen, aber dennoch nie zu weit hergeholt wirkenden Designs der alltäglichen Technik, erschaffen Sanders und sein Team aus Effektspezialisten und Szenenbildnern eine auf Anhieb glaubwürdige, greifbare Vision einer Zukunft, in der der Technisierungswahn ungeahnte Ausmaße angenommen hat. Das visuelle Worldbuilding ist bis in die kleinen Details gelungen. Diverse ikonische Momente aus dem Anime, wie die Schöpfung von Majors Körper, der Sprung vom Hochhaus zum Filmbeginn und der Wasserkampf im unsichtbaren Kampfanzug sind spektakulär umgesetzt. Die Action ist über den Film verteilt spärlich, jedoch sehr effektiv eingesetzt.

Doch wenden wir uns zunächst dem Positiven zu, das bei Ghost in the Shell zum Glück überwiegt. Wenn man nicht viel Wert auf eine anspruchsvolle Handlung und herausfordernde Grundfragen legt, die sowohl das Anime als auch der Manga aufgeworfen haben, kann man den Streifen als bildgewaltigen Sci-Fi-Actioner mit einer souveränen Kickass-Heldin gut genießen. Obwohl vom Megapolis aus Blade Runner inspiriert, weiß Rupert Sanders Kreation der Zukunfts-Metropole, die wie Tokyo 2.0 anmutet, durchaus zu beeindrucken. Mit gigantischen Hologrammen in den Straßen und an den Hochhäusern oder futuristischen, aber dennoch nie zu weit hergeholt wirkenden Designs der alltäglichen Technik, erschaffen Sanders und sein Team aus Effektspezialisten und Szenenbildnern eine auf Anhieb glaubwürdige, greifbare Vision einer Zukunft, in der der Technisierungswahn ungeahnte Ausmaße angenommen hat. Das visuelle Worldbuilding ist bis in die kleinen Details gelungen. Diverse ikonische Momente aus dem Anime, wie die Schöpfung von Majors Körper, der Sprung vom Hochhaus zum Filmbeginn und der Wasserkampf im unsichtbaren Kampfanzug sind spektakulär umgesetzt. Die Action ist über den Film verteilt spärlich, jedoch sehr effektiv eingesetzt. Das asiatische Setting und Yakuza-ähnliche Gegner von Major und ihrer Einheit verleihen Ghost in the Shell ein angenehm exotisches Flair. An dieser Stelle kommt man unweigerlich auf die Whitewashing-Vorwürfe zu sprechen, die aus der Besetzung von Scarlett Johansson in der Hauptrolle resultierten. Diesem Umstand trägt der Film tatsächlich Rechnung und löst ihn sogar gewissermaßen, allerdings auf eine kuriose Weise, die den Ärger mancher sogar noch mehr befeuern könnte. Es bleibt jedoch nur ein kleines und letztlich auch eher unwesentliches Detail. Johansson bringt die nötige von ihrer Umwelt distanzierte Ausstrahlung für die Rolle, wie schon in Under the Skin und Lucy. Da die Entwicklung von Major hier jedoch emotionalen Charakter hat, fällt es angesichts von Johanssons weitgehend ausdrucksloser Mimik schwer, mit ihr mizufühlen. Ihr Schauspiel erfolgt hier weitgehend über die Gestik und die bewusst schwerfällige Physis, die ein Wesen impliziert, das sich in seiner Hülle nicht ganz wohlfühlt. Wie schon bei ihren Marvel-Auftritten, behauptet sie sich in den Actionszenen des Films hervorragend als agile Kampfmaschine, und dass Frau Johansson im knallengen und hautfarbenen Bodysuit eine fantastische Figur abgibt, versteht sich von selbst.

Das asiatische Setting und Yakuza-ähnliche Gegner von Major und ihrer Einheit verleihen Ghost in the Shell ein angenehm exotisches Flair. An dieser Stelle kommt man unweigerlich auf die Whitewashing-Vorwürfe zu sprechen, die aus der Besetzung von Scarlett Johansson in der Hauptrolle resultierten. Diesem Umstand trägt der Film tatsächlich Rechnung und löst ihn sogar gewissermaßen, allerdings auf eine kuriose Weise, die den Ärger mancher sogar noch mehr befeuern könnte. Es bleibt jedoch nur ein kleines und letztlich auch eher unwesentliches Detail. Johansson bringt die nötige von ihrer Umwelt distanzierte Ausstrahlung für die Rolle, wie schon in Under the Skin und Lucy. Da die Entwicklung von Major hier jedoch emotionalen Charakter hat, fällt es angesichts von Johanssons weitgehend ausdrucksloser Mimik schwer, mit ihr mizufühlen. Ihr Schauspiel erfolgt hier weitgehend über die Gestik und die bewusst schwerfällige Physis, die ein Wesen impliziert, das sich in seiner Hülle nicht ganz wohlfühlt. Wie schon bei ihren Marvel-Auftritten, behauptet sie sich in den Actionszenen des Films hervorragend als agile Kampfmaschine, und dass Frau Johansson im knallengen und hautfarbenen Bodysuit eine fantastische Figur abgibt, versteht sich von selbst. Tatsächlich hätte der Film vermutlich davon profitiert, wenn er jeden Vorwand der Tiefgründigkeit fallen gelassen und sich auf seine Stärken konzentriert hätte, wenn schon nicht das Bestreben bestand, die wenig massentaugliche Komplexität der Vorlage umzusetzen. Das Endergebnis ist ein Film, der sich für deutlich intellektueller hält, als er wirklich ist. Damit soll Ghost in the Shell nicht unterstellt werden, dass er dumm ist oder seine Zuschauer für dumm verkauft. Es ist eine simpel gestrickte und konsequent erzählte Geschichte, deren Wendungen für jeden Zuschauer, der nicht erst seit gestern Filme schaut, vorhersehbar sind. Bis hin zu seinem actionreichen Finale ist der Film im Grunde ein technisch großartig umgesetzter RoboCop-Verschnitt, jedoch ohne dessen bissige Anflüge von Gesellschaftssatire (also im Prinzip weitgehend wie das

Tatsächlich hätte der Film vermutlich davon profitiert, wenn er jeden Vorwand der Tiefgründigkeit fallen gelassen und sich auf seine Stärken konzentriert hätte, wenn schon nicht das Bestreben bestand, die wenig massentaugliche Komplexität der Vorlage umzusetzen. Das Endergebnis ist ein Film, der sich für deutlich intellektueller hält, als er wirklich ist. Damit soll Ghost in the Shell nicht unterstellt werden, dass er dumm ist oder seine Zuschauer für dumm verkauft. Es ist eine simpel gestrickte und konsequent erzählte Geschichte, deren Wendungen für jeden Zuschauer, der nicht erst seit gestern Filme schaut, vorhersehbar sind. Bis hin zu seinem actionreichen Finale ist der Film im Grunde ein technisch großartig umgesetzter RoboCop-Verschnitt, jedoch ohne dessen bissige Anflüge von Gesellschaftssatire (also im Prinzip weitgehend wie das