Liebe Filmfutter-LeserInnen,

so langsam kommt das Fantasy Filmfest 2014 in Köln in Fahrt und dabei liegt noch so viel vor mir. Während früher Tag 3 bereits die Nähe zur Mitte des Festivals bedeutet hätte, befinden wir uns jetzt noch im ersten Viertel der Veranstaltung. Ich habe meine Müdigkeit und meinen eklatanten Schlafmangel überwunden und schleppte mich am Freitag direkt in die erste Vorstellung um 12:30. Zum Glück hat sich das gelohnt! Wie es so häufig ist, entpuppte sich ausgerechnet ein Film, an den ich im Vorfeld eigentlich gar keine Erwartungen hatte, als der vorläufige Höhepunkt des Filmfests. Dabei würde man Supremacy, einen Thriller um das leider immer noch hochaktuelle Thema "Rassenhass" gar nicht als einen typischen FFF-Film einstufen. Überhaupt ging es am dritten Tag deutlich bodenständiger zu. Keiner der drei Filme hatte eine übernatürliche Komponente und zwei sollen sogar auf wahren Tatsachen beruhen. Eben diese beiden gehören auch zu den bisher interessantesten Filmen des FFF 2014 und zeigen, dass es sich durchaus lohnt, wenn die Programmmacher auch über den "fantastischen" Tellerrand hinaus schauen. Eine ziemliche Enttäuschung war hingegen der dritte Film. Mehr gibt es, wie üblich, in unseren Kurzkritiken unten zu lesen.

TAG 3

Man muss nur in den letzten Monaten die Nachrichten aus den USA verfolgt haben, damit einem wieder schmerzlich vor die Augen geführt wird, dass die Themen ethnische Ungleichheit und Rassenkonflikte auch 51 Jahre nach Martin Luther Kings "I have a dream"-Rede hochaktuell sind und es wahrscheinlich in 50 Jahren immer noch sein werden. Es ist auch ein Thema, das in Hollywood nahezu jedes Jahr aus unterschiedlichsten Perspektiven aufgegriffen wird, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Es gibt eigentlich nichts, was diesbezüglich nicht bereits filmisch abgedeckt wurde und dennoch ist es wichtig, mit Filmen wie beispielsweise Ryan Cooglers Nächster Halt: Fruitvale Station die Menschen auf teils erschreckende Zustände zu erinnern. Auch Deon Taylors Supremacy betritt keineswegs Neuland, doch das, was er macht, macht er ausgezeichnet. Anstelle eines reinen Dramas präsentiert sich Supremacy als ein Home-Invasion-Thriller (was nah an den früheren horrorlastigen Filmen des Regisseurs liegt) mit starker Rassismus-Thematik.

Man muss nur in den letzten Monaten die Nachrichten aus den USA verfolgt haben, damit einem wieder schmerzlich vor die Augen geführt wird, dass die Themen ethnische Ungleichheit und Rassenkonflikte auch 51 Jahre nach Martin Luther Kings "I have a dream"-Rede hochaktuell sind und es wahrscheinlich in 50 Jahren immer noch sein werden. Es ist auch ein Thema, das in Hollywood nahezu jedes Jahr aus unterschiedlichsten Perspektiven aufgegriffen wird, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Es gibt eigentlich nichts, was diesbezüglich nicht bereits filmisch abgedeckt wurde und dennoch ist es wichtig, mit Filmen wie beispielsweise Ryan Cooglers Nächster Halt: Fruitvale Station die Menschen auf teils erschreckende Zustände zu erinnern. Auch Deon Taylors Supremacy betritt keineswegs Neuland, doch das, was er macht, macht er ausgezeichnet. Anstelle eines reinen Dramas präsentiert sich Supremacy als ein Home-Invasion-Thriller (was nah an den früheren horrorlastigen Filmen des Regisseurs liegt) mit starker Rassismus-Thematik.

Tully (Joe Anderson) ist ein Vollblut-Neonazi und ein hochrangiges Mitglied der Aryan Brotherhood. Nach 14 Jahren im Bau, wird er am Tag seiner Entlassung von der "Neonazi-Groupie" Doreen (Dawn Olivieri) abgeholt, die ihn zunächst zu seinem Bewährungshelfer und später zu seinen arischen Brüdern bringen soll. Doch nur Stunden nach seiner Freilassung sitzt Tully wieder in einem Schlamassel. Bei einer Verkehrskontrolle brennen ihm die Sicherungen durch und er erschießt einen schwarzen Polizisten. Auf der Flucht vor der Polizei, quartieren sich die beiden in einem Familienhaus ein, dessen Besitzer Afroamerikaner sind. Ohne Ausweg und mit immer schwindender Hoffnung auf Rettung durch seine Neonazi-Kumpanen, steigen die Spannungen und es entbrennt ein geistiger Machtkampf zwischen dem stoischen alten Patriarchen (Danny Glover) und dem von Hass, Zweifeln und Angst zerrissenen Tully.

Supremacy ist kein Film, an den man sich aufgrund seiner wendungsreichen Geschichte erinnern wird. Die Ereignisse entsprechen dem etablierten Muster von ähnlichen Filmen. Seine Stärke zieht er vor allem aus den Performances seiner Darsteller. Joe Anderson ist als unberechenbarer Fanatiker sehr überzeugend, doch der wahre Star hier ist Danny Glover. So gut hat man ihn lange nicht gesehen, vielleicht gar noch nie. Zwar hat er in Lethal Weapon schon lange behauptet, er sei "zu alt für diesen Scheiß", doch in Supremacy spielt er wirklich alt. Alt, gebrechlich, schwerfällig – seine Figur Walter ist physisch in keiner guten Verfassung. Doch innerlich lodern in ihm ein Feuer und eine eiserne Entschlossenheit, seine Familie aus der Situation heil herauszubringen. In jeder Szene zwischen ihm und Anderson brodelt es gewaltig unter der Oberfläche und man hat das Gefühl, dass der Timer jederzeit auf Null springt und die Bombe explodiert. Dadurch verliert der Film trotz der vorhersehbaren Entwicklungen niemals an Spannung und Tempo und die Wortgefechte zwischen den Figuren sowie die emotionale Achterbahn, die der Zuschauer gemeinsam mit den Charakteren miterlebt, sind spannender als die meisten Horror- oder Actionfilme. Es ist zwar einerseits schade, dass der starke Fokus auf Glover und Anderson dafür sorgt, dass Darsteller wie Derek Luke (als Walters entfremdeter Sohn, der als Polizist nach dem Pärchen sucht) und Julie Benz als dessen Ehefrau völlig verschwendet sind, doch andererseits möchte man auch keine Szene von Glover missen. 4/5

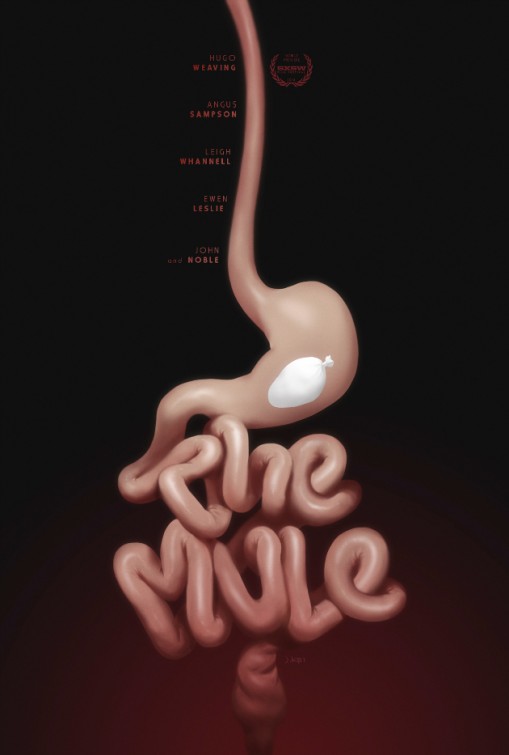

Auf dem Fantasy Filmfest ist man mittlerweile gewohnt allerlei unangenehme, (meist im "guten" Sinne) widerliche Szenen zu sehen. Schließlich ist es eine Veranstaltung, die sich nicht vor Filmen scheut, die Tabus brechen und mit ihrem Gewaltfaktor die FSK später auf die Palme treiben. Meist haben diese Szenen, bei denen sogar manch ein hartgesottener Genrefan die Augen kurz abwendet, mit "kreativer" Verstümmelung des menschlichen Körpers zu tun. Abgeschnittene Zungen, herausgerissene Fingernägel, Häutung beim lebendigen Leibe…der kranken Fantasie der Filmemacher wurden hier keine Grenzen gesetzt. All das hat der australische Beitrag The Mule nicht. In der Tat bleibt der Film, bis auf die eine oder andere gelegentliche Gewalteinlage, relativ zahm. Nichtsdestotrotz gibt es in dem Film auch eine Szene, die mit jetzt schon konkurrenzlos als die ekligste von diesem Jahrgang genannt werden kann. Dabei hat es gar nichts mit Blut oder Gehirnmasse zu tun, verstümmelt wird niemand und eigentlich sieht man nicht einmal besonders viel. Doch das, was man nicht sieht, aber nur zu gut weiß, ist umso schlimmer. Das ist The Mule und im Grunde geht’s hier ums Kacken. Oder viel eher ums Nicht-Kacken.

Auf dem Fantasy Filmfest ist man mittlerweile gewohnt allerlei unangenehme, (meist im "guten" Sinne) widerliche Szenen zu sehen. Schließlich ist es eine Veranstaltung, die sich nicht vor Filmen scheut, die Tabus brechen und mit ihrem Gewaltfaktor die FSK später auf die Palme treiben. Meist haben diese Szenen, bei denen sogar manch ein hartgesottener Genrefan die Augen kurz abwendet, mit "kreativer" Verstümmelung des menschlichen Körpers zu tun. Abgeschnittene Zungen, herausgerissene Fingernägel, Häutung beim lebendigen Leibe…der kranken Fantasie der Filmemacher wurden hier keine Grenzen gesetzt. All das hat der australische Beitrag The Mule nicht. In der Tat bleibt der Film, bis auf die eine oder andere gelegentliche Gewalteinlage, relativ zahm. Nichtsdestotrotz gibt es in dem Film auch eine Szene, die mit jetzt schon konkurrenzlos als die ekligste von diesem Jahrgang genannt werden kann. Dabei hat es gar nichts mit Blut oder Gehirnmasse zu tun, verstümmelt wird niemand und eigentlich sieht man nicht einmal besonders viel. Doch das, was man nicht sieht, aber nur zu gut weiß, ist umso schlimmer. Das ist The Mule und im Grunde geht’s hier ums Kacken. Oder viel eher ums Nicht-Kacken.

Was nach sich nach niederem Trash anhört, ist eigentlich eine gut besetzte pechschwarze Krimikomödie, die von einer weniger hyperaktiven Guy Ritchie stammen könnte. Die Hauptfigur ist Ray Jenkins (Angus Sampson), der von seinem besten Kumpel Gavin (Sampsons Co-Star aus Insidious, Leigh Whannell) überredet wird, für einen Gangsterboss Koks aus Thailand in seinen Eingeweiden zu schmuggeln. Bei der Wiedereinreise ist Ray aber zu nervös, wird von der Polizei mit dringendem Verdacht festgenommen. Röntgen darf man ihn ohne seine Erlaubnis nicht. Die Drogenfahnder (allen voran repräsentiert durch Hugo Weaving als überbordernd sexistischer Klischee-Arschloch-Cop) dürfen ihn aber sieben Tage ohne Anklage in einem Hotelzimmer festhalten. Also heißt es für Ray, entweder seinen Kumpel verpfeifen, selbst in den Knast gehen oder die Backen wortwörtlich zusammenkneifen und sieben Tage einhalten. Sieben sehr lange Tage…

Es gab wahrscheinlich noch keinen Film in der Geschichte, der seine Spannung über die nahezu gesamte Laufzeit aus der Fragestellung bezogen hat, ob die Hauptfigur es schafft, tagelang den Stuhlgang zurückzuhalten. Lasst Euch eins sagen: es ist kein angenehmer Anblick und schnell wird es auch dem Zuschauer irgendwie unangenehm – noch bevor die ekligen Szenen kommen. Sampson macht als grundsympathischer loyaler Loser eine gute Figur und man leidet mit ihm (fast zwangsläufig) mit. Der ganze Film ist auf Sampsons Mist (sorry, aber der musste sein) gewachsen – er war außerdem Drehbuchautor und Co-Regisseur. Die Geschichte von Ray wird in Australiens Teilnahme am America’s Cup (einem Segelturnier) gespiegelt. In beiden Fällen ist es ein mühsames Rennen um den Sieg, in Rays Fall wird das Rennen zwischen ihm und seinem Verdauungstrakt ausgetragen. Das klingt zwar alles nach Komödie unter der Gürtellinie, doch der Film bedient sich eigentlich kaum des Fäkalhumors. Stattdessen gibt es einige schwarzhumorige Einlagen, u. a. von Weaving und "Fringe"-Veteran John Noble. Leider ist die Gangster- und Mafiageschichte, die sich parallel zum Hauptplot um Rays Klo-Abstinenz abspielt, nicht sonderlich interessant oder spannend, sodass der Film eigentlich am interessantesten ist, wenn er ins Hotelzimmer zurückkehrt. Zwar passiert ausgerechnet in diesen Szenen eigentlich am wenigsten, doch nur in diesen hat man wirklich eine Figur zum Mitfiebern (und Mitekeln). 3,5/5

Nick (Elijah Wood) ist ein Riesenfan der erfolgreichen Schauspielerin Jill Goddard (Sasha Grey) und der Betreiber einer Fansite, die ihr gewidmet ist. Bei einer Online-Verlosung gewinnt er ein Date mit Jill und freut sich natürlich wie ein Schneekönig. Er ist in die Stadt des Treffens angereist, das Hotelzimmer ist gebucht. Doch kurz vor dem geplanten Date, hackt sich ein mysteriöser Fremder namens Chord in seinen Rechner ein und informiert ihn, dass Jill das Treffen aus einer Laune heraus abgesagt hat. Nick ist am Boden zerstört, doch Chord zeigt ihm mittels virtuoser Hacking-Techniken, dass er auch so der Schauspielerin folgen kann. Er hackt sich in ihr Handy ein, in ihr Notebook, in die Überwachungskameras ihres Hotels – und verlangt von Nick dafür nur kleine Gefallen. Doch je mehr sich Nick auf das Spiel einlässt, desto drastischer werden die Forderungen. Die Flucht nach vorne bleibt sein einziger Ausweg. Sind sein Leben und das von Jill in Gefahr und wem kann man überhaupt trauen?

Nick (Elijah Wood) ist ein Riesenfan der erfolgreichen Schauspielerin Jill Goddard (Sasha Grey) und der Betreiber einer Fansite, die ihr gewidmet ist. Bei einer Online-Verlosung gewinnt er ein Date mit Jill und freut sich natürlich wie ein Schneekönig. Er ist in die Stadt des Treffens angereist, das Hotelzimmer ist gebucht. Doch kurz vor dem geplanten Date, hackt sich ein mysteriöser Fremder namens Chord in seinen Rechner ein und informiert ihn, dass Jill das Treffen aus einer Laune heraus abgesagt hat. Nick ist am Boden zerstört, doch Chord zeigt ihm mittels virtuoser Hacking-Techniken, dass er auch so der Schauspielerin folgen kann. Er hackt sich in ihr Handy ein, in ihr Notebook, in die Überwachungskameras ihres Hotels – und verlangt von Nick dafür nur kleine Gefallen. Doch je mehr sich Nick auf das Spiel einlässt, desto drastischer werden die Forderungen. Die Flucht nach vorne bleibt sein einziger Ausweg. Sind sein Leben und das von Jill in Gefahr und wem kann man überhaupt trauen?

Das ist der Inhalt des komplett über Überwachungskameras und Webcams in Desktop-Optik und in Echtzeit erzählten Thrillers von Nacho Vigalondo. Eigentlich kann das Format als eine Abwandlung der "Found Footage"-Form angesehen werden. Doch nachdem das Gefühl der Innovation sich nach 15-20 Minuten gelegt hat, wirkt die Darstellung nur noch gimmickhaft und, wie bei vielen "Found Footage"-Filmen, ab einem bestimmten Punkt einfach nur noch unglaubwürdig, insbesondere wenn Kameras genutzt werden, um unwahrscheinliche 3D-Abbildungen zu erschaffen. Leider enden die Unglaubwürdigkeit und Realitätsferne nicht damit, sondern fangen da wohl eher an. Wirken die Ereignisse am Anfang lediglich unwahrscheinlich und etwas übertrieben, steigert sich der Film gegen Ende zum grotesk Lächerlichen, wenn plötzlich ein Twist nach dem anderen aus der Tashe gezogen wird und man sich fragen muss, ob M. Night Shyamalan hier beim Drehbuch beratend tätig war. Ich verstehe es schon, das Hacken selbst ist wahrscheinlich zu langweilig, um realistisch dargestellt zu werden, doch die Handlungen und Machenschaften in diesem Film haben mit dem echten Hacken vermutlich in etwa so viel zu tun wie Bubble Tea mit einem edlen Darjeeling. Nacho Vigalondos Timecrimes, der vor einigen Jahren bei den Fantasy Filmfest Nights lief, ist vielleicht der am besten durchdachte und in sich logisch geschlossene Zeitreisefilm aller Zeiten – eine Rarität im Subgenre. Umso schockierender ist es, wie sehr sich Open Windows von dessen klarer Struktur unterscheidet und eine bescheuerte Wendung mit der nächsten zu toppen versucht.

Nicht alles ist schlecht. Was dem Film an Logik und Dichte mangelt, wird zumindest teilweise durch atemlose Spannung wettgemacht. Auch die beiden Hauptdarsteller liefern sympathische Performances ab und Sasha Grey scheut sich nicht davor, ihre Karriere als Pornosternchen mit einigen leichten Seitenhieben auf die Schippe zu nehmen. Doch wenn der finale Twist sich im Film offenbart, ist es einfach nicht mehr möglich, sich auf die positiven Aspekte zu besinnen. Es ärgert, dass die Macher sich offensichtlich für so clever halten, dass sie dabei nicht merken, wie dämlich das alles eigentlich ist. Jeder weiß, dass der beste Weg zwischen A und B eigentlich eine direkte Linie ist, doch bei Open Windows wählt man den Ansatz, dass der Weg von A nach B über D, E und L führt und am Ende einfach bei C landet. 2/5

____________________________________________________________

Nach dem kurzen Ausflug in die "reale Welt" (okay, bei Open Windows ist der Begriff nur bedingt anwendbar), wird es am vierten Tag wieder horrorlastiger. Let Us Prey und It Follows versprechen, die Zuschauer das Fürchten zu lehren und das Thriller-Remake 13 Sins (zu dem wir später auch ein Interview mit dem Regisseur Daniel Stamm für Euch führen werden) stellt ähnliche moralische Fragen an die Zuschauer wie der letztjährige FFF-Erfolg Cheap Thrills.

27 Millionen Menschen weltweit spielen das hochkomplexe japanische Strategie-Spiel Go, 22 Millionen davon in Asien. Deutschland ist immerhin Nummer 1 unter den westeuropäischen Ländern, was die Verbreitung von Go angeht (danke Wikipedia!). Ich gehöre allerdings nicht zu den Eingeweihten. Zwar habe ich davon schon gehört, würde das Brett und die schwarzen und weißen Go-Steinchen wiedererkennen und weiß rudimentär, dass er darum geht, die Einheiten des Gegners mit eigenen Steinen zu umschließen, doch hier endet auch mein Wissen um das Spiel, dessen meisterliche Beherrschung angeblich Jahre an Übung erfordert. Könnte ich Go spielen, dann hätte ich vermutlich auch dem südkoreanischen Streifen The Divine Move mehr abgewonnen, denn Go spielt hier eine sehr tragende Rolle und verleiht dem Film und dessen Struktur (vermutlich) eine philosophische Tiefe, die ich mit meinem Kenntnisstand einfach nicht durchdringen kann. Go als Metapher für das Leben? Vielleicht. Da mir aber die zahlreichen im Film erwähnten Spielzüge und die Strategien mir genau so viel sagen, wie Fachbegriffe aus der Quantenphysik, kann ich das nicht mit Sicherheit behaupten.

27 Millionen Menschen weltweit spielen das hochkomplexe japanische Strategie-Spiel Go, 22 Millionen davon in Asien. Deutschland ist immerhin Nummer 1 unter den westeuropäischen Ländern, was die Verbreitung von Go angeht (danke Wikipedia!). Ich gehöre allerdings nicht zu den Eingeweihten. Zwar habe ich davon schon gehört, würde das Brett und die schwarzen und weißen Go-Steinchen wiedererkennen und weiß rudimentär, dass er darum geht, die Einheiten des Gegners mit eigenen Steinen zu umschließen, doch hier endet auch mein Wissen um das Spiel, dessen meisterliche Beherrschung angeblich Jahre an Übung erfordert. Könnte ich Go spielen, dann hätte ich vermutlich auch dem südkoreanischen Streifen The Divine Move mehr abgewonnen, denn Go spielt hier eine sehr tragende Rolle und verleiht dem Film und dessen Struktur (vermutlich) eine philosophische Tiefe, die ich mit meinem Kenntnisstand einfach nicht durchdringen kann. Go als Metapher für das Leben? Vielleicht. Da mir aber die zahlreichen im Film erwähnten Spielzüge und die Strategien mir genau so viel sagen, wie Fachbegriffe aus der Quantenphysik, kann ich das nicht mit Sicherheit behaupten. "Man muss sich auf den Film einlassen". Mit diesen Worten wurden die Zuschauer im recht vollen Kinosaal von den Veranstaltern in die Aufführung von Under the Skin verabschiedet. Da wurden wirklich wahre Worte gesprochen. Ich habe es versucht, wirklich versucht, mich auf das Erlebnis einzulassen. Und es ist ein Erlebnis, anders kann man den Film kaum beschreiben. Obwohl dem allgemeinen Eindruck in den Medien vor der Veröffentlichung des Films zufolge, der Streifen auch "Scarlett Johansson ist nackt – Der Film" heißen könnte, ist das in Under the Skin wirklich nebensächlich (okay, für manche vielleicht nicht). Ja, sie ist nackt und das auch nicht zu wenig. Aber wer den Film wirklich nur wegen Frau Johanssons Reizen anschauen möchte, wäre wahrscheinlich mit entsprechenden Internet-Clips besser bedient. Ob die Nacktheit der Schauspielerin der Story dient, kann ich nicht beurteilen, denn das würde voraussetzen, dass ich den Film voll und ganz verstanden habe – und das wäre schon beinahe anmaßend. Under the Skin ist nicht, wie ihm das sicherlich einige vorwerfen werden, inhaltslos. Er erzählt sehr wohl eine Geschichte und hat auch eine Aussage. Doch er ist nicht dazu gedacht, in jeder Minute verstanden zu werden, sondern sollte erlebt werden.

"Man muss sich auf den Film einlassen". Mit diesen Worten wurden die Zuschauer im recht vollen Kinosaal von den Veranstaltern in die Aufführung von Under the Skin verabschiedet. Da wurden wirklich wahre Worte gesprochen. Ich habe es versucht, wirklich versucht, mich auf das Erlebnis einzulassen. Und es ist ein Erlebnis, anders kann man den Film kaum beschreiben. Obwohl dem allgemeinen Eindruck in den Medien vor der Veröffentlichung des Films zufolge, der Streifen auch "Scarlett Johansson ist nackt – Der Film" heißen könnte, ist das in Under the Skin wirklich nebensächlich (okay, für manche vielleicht nicht). Ja, sie ist nackt und das auch nicht zu wenig. Aber wer den Film wirklich nur wegen Frau Johanssons Reizen anschauen möchte, wäre wahrscheinlich mit entsprechenden Internet-Clips besser bedient. Ob die Nacktheit der Schauspielerin der Story dient, kann ich nicht beurteilen, denn das würde voraussetzen, dass ich den Film voll und ganz verstanden habe – und das wäre schon beinahe anmaßend. Under the Skin ist nicht, wie ihm das sicherlich einige vorwerfen werden, inhaltslos. Er erzählt sehr wohl eine Geschichte und hat auch eine Aussage. Doch er ist nicht dazu gedacht, in jeder Minute verstanden zu werden, sondern sollte erlebt werden. Auf den ersten Blick hat der neue Film von Richard Bates Jr. mit seinem Regiedebüt

Auf den ersten Blick hat der neue Film von Richard Bates Jr. mit seinem Regiedebüt  Nein, Nurse 3D ist kein guter Film per se. Ich glaube, diese Behauptung wird wohl kaum einer aufstellen. Aber als sexy Trash-Film hat er im Rahmen der Midnight-Madness-Reihe beim Fantasy Filmfest seinen perfekten Platz gefunden. Zudem eignete sich Nurse 3D als perfektes Gegenprogramm zum künstlerisch abgehobenen Under the Skin. Auch hier geizt der weibliche Star nicht mit den Reizen und hat es auf Männer abgesehen. Ob dahinter aber irgendeine Aussage stecken soll, ist hingegen zweifelhaft. Eine feministische Emanzipationsbotschaft ist schwer zu finden, wenn man bedenkt, wie sehr die Kamera vor allem die wohlgeformten Körper der beiden Hauptdarstellerinnen Paz de la Huerta und Katrina Bowden liebt. Während Bowden aber noch (halbwegs) züchtig bedenkt im Film bleibt, steht de la Huerta weiterhin zu ihrer offensichtlich exhibitionistischen Ader und verbringt einen beträchtlichen Anteil der Laufzeit splitternackt. Beschweren wird sich darüber wohl kaum einer und die Vorwürfe der stetigen Prüderei in US-amerikanischen Filmen bleiben hier einem auch im Halse stecken.

Nein, Nurse 3D ist kein guter Film per se. Ich glaube, diese Behauptung wird wohl kaum einer aufstellen. Aber als sexy Trash-Film hat er im Rahmen der Midnight-Madness-Reihe beim Fantasy Filmfest seinen perfekten Platz gefunden. Zudem eignete sich Nurse 3D als perfektes Gegenprogramm zum künstlerisch abgehobenen Under the Skin. Auch hier geizt der weibliche Star nicht mit den Reizen und hat es auf Männer abgesehen. Ob dahinter aber irgendeine Aussage stecken soll, ist hingegen zweifelhaft. Eine feministische Emanzipationsbotschaft ist schwer zu finden, wenn man bedenkt, wie sehr die Kamera vor allem die wohlgeformten Körper der beiden Hauptdarstellerinnen Paz de la Huerta und Katrina Bowden liebt. Während Bowden aber noch (halbwegs) züchtig bedenkt im Film bleibt, steht de la Huerta weiterhin zu ihrer offensichtlich exhibitionistischen Ader und verbringt einen beträchtlichen Anteil der Laufzeit splitternackt. Beschweren wird sich darüber wohl kaum einer und die Vorwürfe der stetigen Prüderei in US-amerikanischen Filmen bleiben hier einem auch im Halse stecken.

Endzeitszenarien aus Australien lassen bei einem Filmfan automatisch die Gedanken in Richtung Mad Max gleiten. Dass Down Under in puncto post-apokalyptische Welten noch mehr zu bieten hat, zeigt Regisseur David Michôd, der vor einigen Jahren mit seinem Gangsterdrama Animal Kingsom für Furore gesorgt hat. Auch wenn das Ergebnis kein Meisterwerk ist und sicherlich nicht wie die Mad-Max-Reihe in die Annalen der Filmgeschichte eingehen wird, zeugt The Rover in fast jeder Minute von Michôds Regietalent und seinem Auge, die traurige Schönheit in der Tristesse zu finden. Denn eigentlich lässt sich der Film und die darin erschaffene Welt mit einem Wort beschreiben – trostlos. Angesiedelt in Australien zehn Jahre nach dem ominösen "Kollaps", folgt der Zuschauer dem von Guy Pearce mit einer Extraportion an Stoizismus gespielten Mann, dessen Namen wir erst im Abspann des Films erfahren. Eine Dreier-Bande stiehlt seinen einzigen Besitz in dieser gottverlassenen Welt, seinen Rover, und er setzt alles, aber auch wirklich alles daran, sein Auto zurückzuholen. Begleitet wird er dabei, zunächst unfreiwillig, von Rey (Robert Pattinson), einem minderbemittelten Mitglied der Gang, die den Rover gestohlen hat. Rey wurde nach einem Überfall totgeglaubt zurückgelassen und soll jetzt helfen, das Versteck der Bande ausfindig zu machen.

Endzeitszenarien aus Australien lassen bei einem Filmfan automatisch die Gedanken in Richtung Mad Max gleiten. Dass Down Under in puncto post-apokalyptische Welten noch mehr zu bieten hat, zeigt Regisseur David Michôd, der vor einigen Jahren mit seinem Gangsterdrama Animal Kingsom für Furore gesorgt hat. Auch wenn das Ergebnis kein Meisterwerk ist und sicherlich nicht wie die Mad-Max-Reihe in die Annalen der Filmgeschichte eingehen wird, zeugt The Rover in fast jeder Minute von Michôds Regietalent und seinem Auge, die traurige Schönheit in der Tristesse zu finden. Denn eigentlich lässt sich der Film und die darin erschaffene Welt mit einem Wort beschreiben – trostlos. Angesiedelt in Australien zehn Jahre nach dem ominösen "Kollaps", folgt der Zuschauer dem von Guy Pearce mit einer Extraportion an Stoizismus gespielten Mann, dessen Namen wir erst im Abspann des Films erfahren. Eine Dreier-Bande stiehlt seinen einzigen Besitz in dieser gottverlassenen Welt, seinen Rover, und er setzt alles, aber auch wirklich alles daran, sein Auto zurückzuholen. Begleitet wird er dabei, zunächst unfreiwillig, von Rey (Robert Pattinson), einem minderbemittelten Mitglied der Gang, die den Rover gestohlen hat. Rey wurde nach einem Überfall totgeglaubt zurückgelassen und soll jetzt helfen, das Versteck der Bande ausfindig zu machen. Eine US-amerikanische Urlauberfamilie wird in der Nähe von Lyon Opfer von einem grausamen Angriff, der die Mutter schwerverletzt zurücklässt und ihrem Ehemann und ihrem Sohn das Leben kostet. War es ein Mensch oder ein Tier – das ist die große Frage. Aufgrund der vagen Aussagen der Mutter über ein behaartes Wesen mit riesigen Händen wird der Außenseiter Talan Gwynek aufgrund seiner sonderbaren körperlichen Erscheinung verhaftet und als potenzieller Täter den Medien vorgestellt. Das ruft die ambitionierte Anwältin Kate Moore (A.J. Cook aus Final Destination 2) auf den Plan, die gemeinsam mit ihrem Team, zu dem auch ihr Ex Gavin gehört, beweisen will, dass Talan aufgrund einer seltenen erblichen Krankheit physisch gar nicht dazu in der Lage sein konnte, die Morde zu begehen. Dazu muss er jedoch in einer Klinik bestimmten Tests unterzogen werden und hier geht der Spaß erst los…

Eine US-amerikanische Urlauberfamilie wird in der Nähe von Lyon Opfer von einem grausamen Angriff, der die Mutter schwerverletzt zurücklässt und ihrem Ehemann und ihrem Sohn das Leben kostet. War es ein Mensch oder ein Tier – das ist die große Frage. Aufgrund der vagen Aussagen der Mutter über ein behaartes Wesen mit riesigen Händen wird der Außenseiter Talan Gwynek aufgrund seiner sonderbaren körperlichen Erscheinung verhaftet und als potenzieller Täter den Medien vorgestellt. Das ruft die ambitionierte Anwältin Kate Moore (A.J. Cook aus Final Destination 2) auf den Plan, die gemeinsam mit ihrem Team, zu dem auch ihr Ex Gavin gehört, beweisen will, dass Talan aufgrund einer seltenen erblichen Krankheit physisch gar nicht dazu in der Lage sein konnte, die Morde zu begehen. Dazu muss er jedoch in einer Klinik bestimmten Tests unterzogen werden und hier geht der Spaß erst los…

Ähnlich unbarmherzig wie das verheiratet-mit-Kids-in-der-Vorstadt-Pärchen Jay (Jason Segel) und Annie (Cameron Diaz) das titelgebende Resultat eines Abends ohne Kinder und Alltagshektik möchte man mit Kasdans Kino-Pendant verfahren. Wie viel die zweite Zusammenarbeit nach „Bad Teacher“ des Trios aus Regisseur und Hauptdarstellern mit dem peinlichen Amateurclip gemeinsam hat, hat offenbar keiner von ihnen mitgekriegt. Der filmische Dreier war wohl einfach zu geil. Voll geil, im humoristischen und expliziten Sinne, will „Sex Tape“ unbedingt sein und gibt sich dabei unabsichtlich selbst die Blöße. „Was ist unsere Story?“, fragt Annie, bevor Jay und sie die sturmfreie Bude zum Pornodrehort machen. „Story? Ich glaub', das ist nicht so wichtig.“ Dieser Glaube leitete Co-Drehbuchautor Segal augenscheinlich auch bei der Arbeit am Plot. Ein echtes Sex Tape könnte kaum monotoner und repetitiver sein als die teils akrobatischen, teils schmerzhaften Aktionen des die alte Leidenschaft vermissenden Pärchens. Auf jedem Gag wird bis zum Überdruss herumgeritten; Spannung kommt angesichts der Abstrusität des Vorgangs (irgendein erwachsenes Paar hat sich beim Sex gefilmt – na und?!) gar nicht erst auf. Der Verbreitungsweg des via iPad gefilmten Drei-Stunden-Epos ist so glaubhaft wie das Szenario „nymphomane Hausfrau verführt potenten Handwerker“.

Ähnlich unbarmherzig wie das verheiratet-mit-Kids-in-der-Vorstadt-Pärchen Jay (Jason Segel) und Annie (Cameron Diaz) das titelgebende Resultat eines Abends ohne Kinder und Alltagshektik möchte man mit Kasdans Kino-Pendant verfahren. Wie viel die zweite Zusammenarbeit nach „Bad Teacher“ des Trios aus Regisseur und Hauptdarstellern mit dem peinlichen Amateurclip gemeinsam hat, hat offenbar keiner von ihnen mitgekriegt. Der filmische Dreier war wohl einfach zu geil. Voll geil, im humoristischen und expliziten Sinne, will „Sex Tape“ unbedingt sein und gibt sich dabei unabsichtlich selbst die Blöße. „Was ist unsere Story?“, fragt Annie, bevor Jay und sie die sturmfreie Bude zum Pornodrehort machen. „Story? Ich glaub', das ist nicht so wichtig.“ Dieser Glaube leitete Co-Drehbuchautor Segal augenscheinlich auch bei der Arbeit am Plot. Ein echtes Sex Tape könnte kaum monotoner und repetitiver sein als die teils akrobatischen, teils schmerzhaften Aktionen des die alte Leidenschaft vermissenden Pärchens. Auf jedem Gag wird bis zum Überdruss herumgeritten; Spannung kommt angesichts der Abstrusität des Vorgangs (irgendein erwachsenes Paar hat sich beim Sex gefilmt – na und?!) gar nicht erst auf. Der Verbreitungsweg des via iPad gefilmten Drei-Stunden-Epos ist so glaubhaft wie das Szenario „nymphomane Hausfrau verführt potenten Handwerker“. Dass eine Bloggerin und ein Radio-DJ nicht mal technische Grundschritte kennen, wirkt umso absurder, umso häufiger sie diverse Produkte von Apple in die Kamera halten oder deren Qualität betonen. Wenn es in dem keine nackte Brust, geschweige denn mehr als Slapstick-Rammeln enthüllenden Klamauk etwas zu zensieren gibt, dass ist es das penetrante Product Placement. Annie und Jay verschenken an ihren kompletten Bekanntenkreis iPads, an die ungewollt der Privatfilm geschickt wird. Mit dem Nachbarpärchen (Ellie Kemper, Rob Corddry) jagen beide den iPads hinterher und holen schließlich gegen YouPorn aus. Die Auswirkungen moderner Technik auf die Intimsphäre des Einzelnen hätte eine nette Folie für bissige Satire abgegeben. Fast alle nutzen wir täglich Geräte und Netzwerke, ohne sie richtig zu begreifen und unsere freiwillig, heimlich oder automatisch synchronisierten, kopierten und dispensierten Daten sind nie hundertprozentig vor Zugriffen geschützt. Unsere größte Angst ist nicht etwa Totalüberwachung im Orwell’schen Sinne, sondern sich öffentlich zu blamieren. Genau das tun die Charaktere: nicht etwa mit ihrer Freizügigkeit, sondern ihrer Biederkeit. Auf Sexfilm-Schnitzeljagd bringt das Paar nicht nur sich in Gefahr, sondern seine Kinder.

Dass eine Bloggerin und ein Radio-DJ nicht mal technische Grundschritte kennen, wirkt umso absurder, umso häufiger sie diverse Produkte von Apple in die Kamera halten oder deren Qualität betonen. Wenn es in dem keine nackte Brust, geschweige denn mehr als Slapstick-Rammeln enthüllenden Klamauk etwas zu zensieren gibt, dass ist es das penetrante Product Placement. Annie und Jay verschenken an ihren kompletten Bekanntenkreis iPads, an die ungewollt der Privatfilm geschickt wird. Mit dem Nachbarpärchen (Ellie Kemper, Rob Corddry) jagen beide den iPads hinterher und holen schließlich gegen YouPorn aus. Die Auswirkungen moderner Technik auf die Intimsphäre des Einzelnen hätte eine nette Folie für bissige Satire abgegeben. Fast alle nutzen wir täglich Geräte und Netzwerke, ohne sie richtig zu begreifen und unsere freiwillig, heimlich oder automatisch synchronisierten, kopierten und dispensierten Daten sind nie hundertprozentig vor Zugriffen geschützt. Unsere größte Angst ist nicht etwa Totalüberwachung im Orwell’schen Sinne, sondern sich öffentlich zu blamieren. Genau das tun die Charaktere: nicht etwa mit ihrer Freizügigkeit, sondern ihrer Biederkeit. Auf Sexfilm-Schnitzeljagd bringt das Paar nicht nur sich in Gefahr, sondern seine Kinder.

Hinter dem „Riot Club“ stehen kluge, gutaussehende und elitäre Jungspunde, die zur Elite ihrer Zierde gehören. Das Universitätsleben ist nicht nur geprägt von Lernen und wissenschaftlicher Arbeit, sondern auch von Exzess, Suff und Drogenkonsum von skandalösem Ausmaß. Dafür steht dieser Club schließlich auch mit seinem Namen. Für den entstandenen Schaden in Restaurants und Bars wird lapidar und flapsig mit großen Mengen Bargeld bezahlt, um das gemeine Volk wieder milde zu stimmen. Doch der Club braucht neue Mitglieder, um wieder vollzählig sein zu können. Die zwei Erstsemester Miles (Max Irons) und Alistair (Sam Claflin, „Tribute von Panem“-Franchise) werden schließlich auserwählt. Für Alistair keine Frage, denn sein Bruder war bereits Präsident des Clubs. Der eher aus dem oberen Drittel der Mittelschicht stammende Miles entscheidet sich trotz von seiner Freundin Lauren (Holliday Grainger) geäußerter Bedenken ob seiner arroganten neuen Freunde, für eine Mitgliedschaft. Das traditionelle Club-Dinner in einer angemieteten, abgelegenen Lokalität bildet den jährlichen Höhepunkt. Doch wozu alkohol- und drogengetränkte Überheblichkeit führen kann, ist den Club-Mitgliedern in dem Moment der extrem ausartenden Situation anscheinend nicht bewusst. Ob "Einer für alle, alle für einen" dann noch gilt, wird sich zeigen.

Hinter dem „Riot Club“ stehen kluge, gutaussehende und elitäre Jungspunde, die zur Elite ihrer Zierde gehören. Das Universitätsleben ist nicht nur geprägt von Lernen und wissenschaftlicher Arbeit, sondern auch von Exzess, Suff und Drogenkonsum von skandalösem Ausmaß. Dafür steht dieser Club schließlich auch mit seinem Namen. Für den entstandenen Schaden in Restaurants und Bars wird lapidar und flapsig mit großen Mengen Bargeld bezahlt, um das gemeine Volk wieder milde zu stimmen. Doch der Club braucht neue Mitglieder, um wieder vollzählig sein zu können. Die zwei Erstsemester Miles (Max Irons) und Alistair (Sam Claflin, „Tribute von Panem“-Franchise) werden schließlich auserwählt. Für Alistair keine Frage, denn sein Bruder war bereits Präsident des Clubs. Der eher aus dem oberen Drittel der Mittelschicht stammende Miles entscheidet sich trotz von seiner Freundin Lauren (Holliday Grainger) geäußerter Bedenken ob seiner arroganten neuen Freunde, für eine Mitgliedschaft. Das traditionelle Club-Dinner in einer angemieteten, abgelegenen Lokalität bildet den jährlichen Höhepunkt. Doch wozu alkohol- und drogengetränkte Überheblichkeit führen kann, ist den Club-Mitgliedern in dem Moment der extrem ausartenden Situation anscheinend nicht bewusst. Ob "Einer für alle, alle für einen" dann noch gilt, wird sich zeigen. Den aufstrebenden jungen Männern, die abseits der Universität beinah rituellem Hedonismus und Ausschweifungen frönen, ist scheinbar nichts heilig; außer ihnen selbst und der Club. Nicht umsonst ziert das Filmposter der Slogan „Verwöhnt. Reich. Sexy. Verdorben.“. Zugegebenermaßen macht das neugierig auf das berüchtigte Club-Leben, das offensichtlich nur den reichsten, besten und klügsten Gentlemen vorbehalten ist. Klassenunterschiede sollen kein Hindernis darstellen, um sich bis an die Spitze zu arbeiten. Dabei reproduzieren sich Klassen, Hierarchien und sozialer Status doch nach wie vor meist durch die unmittelbaren Umwelteinflüsse. Viel mehr als durch Geld, definiert sich „Klasse“ durch die Haltung, Position und Einstellung in und zur Gesellschaft. Die Akteure des „Riot Clubs“ stacheln sich gegenseitig an, besser als der ganze Rest der Gesellschaft zu sein. Die Integrität eines jeden Menschen wird schonungslos von der unantastbaren Torheit und Arroganz dieser vielleicht zukünftigen Machthaber und „Zu-Sagen-Haber“ mit Füßen getreten. Interessant ist die Frage, ob es sich einfach nur um harte Partys handelt, oder ob Vieles mitgenommen wird, wenn man letztendlich älter ist und an den Knotenpunkten von Justiz, Wirtschaft oder Politik sitzt.

Den aufstrebenden jungen Männern, die abseits der Universität beinah rituellem Hedonismus und Ausschweifungen frönen, ist scheinbar nichts heilig; außer ihnen selbst und der Club. Nicht umsonst ziert das Filmposter der Slogan „Verwöhnt. Reich. Sexy. Verdorben.“. Zugegebenermaßen macht das neugierig auf das berüchtigte Club-Leben, das offensichtlich nur den reichsten, besten und klügsten Gentlemen vorbehalten ist. Klassenunterschiede sollen kein Hindernis darstellen, um sich bis an die Spitze zu arbeiten. Dabei reproduzieren sich Klassen, Hierarchien und sozialer Status doch nach wie vor meist durch die unmittelbaren Umwelteinflüsse. Viel mehr als durch Geld, definiert sich „Klasse“ durch die Haltung, Position und Einstellung in und zur Gesellschaft. Die Akteure des „Riot Clubs“ stacheln sich gegenseitig an, besser als der ganze Rest der Gesellschaft zu sein. Die Integrität eines jeden Menschen wird schonungslos von der unantastbaren Torheit und Arroganz dieser vielleicht zukünftigen Machthaber und „Zu-Sagen-Haber“ mit Füßen getreten. Interessant ist die Frage, ob es sich einfach nur um harte Partys handelt, oder ob Vieles mitgenommen wird, wenn man letztendlich älter ist und an den Knotenpunkten von Justiz, Wirtschaft oder Politik sitzt. Die Inszenierung der Dänin Lone Scherfig ist wie bei der Adaption eines Theaterstücks üblicherweise zu erwarten auf wenige Schauplätze beschränkt. Der Großteil des Films wird von dem jährlichen Dinner des Clubs eingenommen. Hier gipfeln gewandte Borniertheit, bodenlose Niederträchtigkeit, und persönliche Hahnenkämpfe wohlstandsverwahrloster Kids in ein schwarzes, aus dem Ruder laufendes „Tischgespräch“. Sollte doch eigentlich der Sinn eines Dining Clubs im angeregten, intellektuellen Austausch über Welt zu finden sein, liegt er hier viel mehr auf einer narzisstischen Selbstaufwertung und dem Herabsetzen anderer. Sicherlich bedient sich die Regisseurin ein paar kleineren Kniffen, um die Eskalation zu provozieren, doch bleiben alle Akteure stets glaubhaft und überzeugend. Vielleicht ist es gut mit der Dänin, einen unvoreingenommenen Standpunkt auf dem Regiestuhl sitzen zu haben. Nur zu gern nimmt man die Einladung an, durch das Bullauge in die Welt eines Elite-Dining-Clubs zu schauen und sich dem wütenden, wortreichen Streifzug überheblicher Snobs durch die britische Gesellschaft anzuschließen. "Carpe Fucking Diem" – mit jeglicher Konsequenz.

Die Inszenierung der Dänin Lone Scherfig ist wie bei der Adaption eines Theaterstücks üblicherweise zu erwarten auf wenige Schauplätze beschränkt. Der Großteil des Films wird von dem jährlichen Dinner des Clubs eingenommen. Hier gipfeln gewandte Borniertheit, bodenlose Niederträchtigkeit, und persönliche Hahnenkämpfe wohlstandsverwahrloster Kids in ein schwarzes, aus dem Ruder laufendes „Tischgespräch“. Sollte doch eigentlich der Sinn eines Dining Clubs im angeregten, intellektuellen Austausch über Welt zu finden sein, liegt er hier viel mehr auf einer narzisstischen Selbstaufwertung und dem Herabsetzen anderer. Sicherlich bedient sich die Regisseurin ein paar kleineren Kniffen, um die Eskalation zu provozieren, doch bleiben alle Akteure stets glaubhaft und überzeugend. Vielleicht ist es gut mit der Dänin, einen unvoreingenommenen Standpunkt auf dem Regiestuhl sitzen zu haben. Nur zu gern nimmt man die Einladung an, durch das Bullauge in die Welt eines Elite-Dining-Clubs zu schauen und sich dem wütenden, wortreichen Streifzug überheblicher Snobs durch die britische Gesellschaft anzuschließen. "Carpe Fucking Diem" – mit jeglicher Konsequenz.

Seit Dwayne Johnson sich vor mehr als einem Jahrzehnt von der Schauspielerei im Wrestling-Ring zur Schauspielerei im Kino wechselte, wurde er immer als ein würdiger Nachfolger von muskelbepackten Actionhelden wie Arnold Schwarzenegger gesehen. Er hat die Physis, die Ausstrahlung und dieses Augenzwinkern, die man für den Part benötigt. Das passende Vehikel für seine Talente hat Johnson aber leider nicht gefunden. In Filmen wie Fast & Furious Five, G.I. Joe – Die Abrechnung oder

Seit Dwayne Johnson sich vor mehr als einem Jahrzehnt von der Schauspielerei im Wrestling-Ring zur Schauspielerei im Kino wechselte, wurde er immer als ein würdiger Nachfolger von muskelbepackten Actionhelden wie Arnold Schwarzenegger gesehen. Er hat die Physis, die Ausstrahlung und dieses Augenzwinkern, die man für den Part benötigt. Das passende Vehikel für seine Talente hat Johnson aber leider nicht gefunden. In Filmen wie Fast & Furious Five, G.I. Joe – Die Abrechnung oder  Wie auch bei vielen anderen seiner Filme, ist es keinesfalls die Schuld des Mimen. Trotz der interessanten Besetzung, die Regisseur Brett Ratner um ihn herum im Film versammelt hat, steht und fällt Hercules mit seinem charismatischen Hauptdarsteller. Dwayne Johnson mag seinen Wrestler-Beinamen „The Rock“ in Filmen schon länger abgelegt haben, doch noch nie wurde seine Statur diesem so gerecht wie in Hercules. Sein Hercules mag kein Halbgott sein in dieser Mythos-Revision, doch er hat keine Schwierigkeiten damit, ein Pferd im Galopp mit bloßen Händen aufzuhalten. Wer braucht dann noch Superkräfte? Natürlich dürfen auch diesmal die Muskeln in der Sonne glänzen. Doch Johnson bringt nicht nur die physische Ausstrahlung zu der Rolle, auch die humorvollen und sogar die wenigen dramatischen Momente schultert er mit Leichtigkeit. Er gibt für die Rolle alles und hat wirklich bessere Filme verdient.

Wie auch bei vielen anderen seiner Filme, ist es keinesfalls die Schuld des Mimen. Trotz der interessanten Besetzung, die Regisseur Brett Ratner um ihn herum im Film versammelt hat, steht und fällt Hercules mit seinem charismatischen Hauptdarsteller. Dwayne Johnson mag seinen Wrestler-Beinamen „The Rock“ in Filmen schon länger abgelegt haben, doch noch nie wurde seine Statur diesem so gerecht wie in Hercules. Sein Hercules mag kein Halbgott sein in dieser Mythos-Revision, doch er hat keine Schwierigkeiten damit, ein Pferd im Galopp mit bloßen Händen aufzuhalten. Wer braucht dann noch Superkräfte? Natürlich dürfen auch diesmal die Muskeln in der Sonne glänzen. Doch Johnson bringt nicht nur die physische Ausstrahlung zu der Rolle, auch die humorvollen und sogar die wenigen dramatischen Momente schultert er mit Leichtigkeit. Er gibt für die Rolle alles und hat wirklich bessere Filme verdient. Der Fokus auf Johnson war wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, führte jedoch zwangsläufig auch dazu, dass seine Gefährten und die anderen Darsteller des Films kaum mehr als Schablonen sind. Das ist bei einem Schauspieler von Ian McShanes Kaliber besonders schade, der hier als hellseherischer Amphiaraus eine kaum nenneswerte Leistung abliefert. Auch Rufus Sewell, der mal ausnahmsweise in einem großen Film keinen Bösewicht spielt (auch wenn man allein durch seine Anwesenheit erwartet, dass er jederzeit Hercules in den Rücken fällt), hinter lässt keinen Eindruck. Ingrid Bolsø Berdal, die einzige Frau im Männerverband, darf ordentlich in den Arsch treten und beweist sich als eine sexy Amazone. Man wird aber nie das Gefühl los, dass sie eigentlich nur da ist, um mit ihrem bauchfreien Outfit für Augenschmaus zu sorgen. Noch mehr trifft das eigentlich auf Irina Shayk zu, die trotz starker Präsenz im Marketing im gesamten Film etwa so lange zu sehen ist, wie in dem Trailer und die Hälfte dieser kurzen Zeit spärlich bekleidet verbringt. Der einzige wirklich interessante Charakter neben Johnsons Hercules ist Aksel Hennies (

Der Fokus auf Johnson war wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, führte jedoch zwangsläufig auch dazu, dass seine Gefährten und die anderen Darsteller des Films kaum mehr als Schablonen sind. Das ist bei einem Schauspieler von Ian McShanes Kaliber besonders schade, der hier als hellseherischer Amphiaraus eine kaum nenneswerte Leistung abliefert. Auch Rufus Sewell, der mal ausnahmsweise in einem großen Film keinen Bösewicht spielt (auch wenn man allein durch seine Anwesenheit erwartet, dass er jederzeit Hercules in den Rücken fällt), hinter lässt keinen Eindruck. Ingrid Bolsø Berdal, die einzige Frau im Männerverband, darf ordentlich in den Arsch treten und beweist sich als eine sexy Amazone. Man wird aber nie das Gefühl los, dass sie eigentlich nur da ist, um mit ihrem bauchfreien Outfit für Augenschmaus zu sorgen. Noch mehr trifft das eigentlich auf Irina Shayk zu, die trotz starker Präsenz im Marketing im gesamten Film etwa so lange zu sehen ist, wie in dem Trailer und die Hälfte dieser kurzen Zeit spärlich bekleidet verbringt. Der einzige wirklich interessante Charakter neben Johnsons Hercules ist Aksel Hennies (