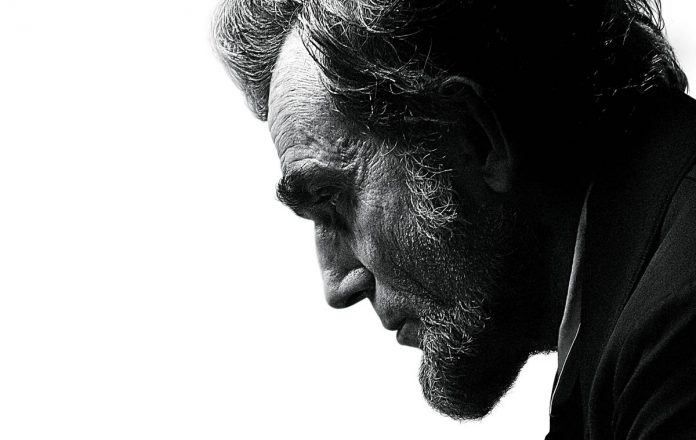

Lincoln, USA 2012 • 149 Min • Regie: Steven Spielberg • Drehbuch: Tony Kushner • Musik: John Williams • Mit: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, James Spader, Hal Holbrook, Tommy Lee Jones • Kamera: Janusz Kamiński • FSK: ab 12 Jahren • Deutsche Website • Kinostart: 24.01.2013

Inhalt

Als Lincoln 1864 seine zweite Amtsperiode als 16. Präsident antritt, steht die junge Nation durch den blutigen Bürgerkrieg vor der Zerreißprobe. Mit Mut und Entschlossenheit widmet sich der republikanische Politiker der fast unlösbaren Aufgabe, den Krieg zu beenden, Nord- und Südstaaten zu versöhnen und die Sklaverei abzuschaffen. In jenen wenigen Monaten vor seiner Ermordung am 15. April 1865 durch einen Attentäter wird Lincoln in einem unerhörten Kraftakt die entscheidenden Weichen für das Schicksal kommender Generationen stellen.

Kritik

Wer war Abraham Lincoln? Eine Frage, die viele Historiker seit Generationen bewegt und gleichzeitig keine eindeutige Antwort erlaubt. Im Kern geht es um die Frage: war Lincolns Bestreben um die Befreiung der Sklaven in den Vereinigten Staaten 1865 politisch motiviert, oder moralisch?

Da nicht viel darüber bekannt ist, was bei den Lincolns im Hinterstübchen erzählt wurde, bleibt nur die Möglichkeit, die Lücken mit Spekulationen aufzufüllen. Es wird wohl niemanden, der mit Steven Spielbergs Filmvita vertraut ist, allzu sehr überraschen, dass sich der Meisterregisseur für seine Filmbiografie gegen einen pragmatischen Lincoln und stattdessen für einen moralischen, empathischen Lincoln, der Recht von Unrecht und Gutes vom Bösen nach unseren modernen Vorstellungen unterscheidet, entschieden hat. Daran lässt Spielberg von Beginn an nicht den geringsten Zweifel: in der Eröffnungsszene unterhält sich Lincoln ganz unaufgeregt und verständnissvoll mit einem dunkelhäutigen Soldaten, der für Lincolns Union im Bürgerkrieg kämpft und sich beim US-Präsidenten über den im Vergleich zu den weißen Soldaten viel geringeren Sold beschwert. Historisch belegt ist diese Szene, genauso wie viele weitere in dem Film, natürlich nicht, aber sie bewegt sich in dem Interpretationsspielraum, den man Spielberg zugestehen darf. Ganze zwölf Jahre hat Spielberg für das Projekt seines Lebens in Recherche investiert, und das merkt man auch an jeder Stelle dieses Films: so anspruchsvoll, so detailverliebt war noch kein Film von Steven Spielberg. Nicht München, und auch nicht Schindlers Liste. Für dem Hobbycineasten mit Blockbuster-Einschlag ist dieser Film mit seinen schleppenden politischen Reden und spärlichen Schlachtfeldszenarien keine ganz so leichte Kost. Insbesondere dann nicht, wenn man keine historischen Grundkenntnisse mitbringt. Der Film lässt sich für seine sensiblen Momente viel Zeit und wählt ein eher ruhiges Tempo. Dieses wird nur durch impulsiv geführte Politikerdebatten unterbrochen, die die Aufmerksamkeit des Zuschauer stark beanspruchen. Aber wo Spielberg draufsteht, ist natürlich auch immer Spielberg drin: Ein paar Zugeständnisse an Hollywood sind unumgänglich, den amerikanischen Pathos aus Der Soldat James Ryan und den anrührenden Heroismus aus Schindlers Liste, übrigens die einzigen beiden Filme, für die Spielberg den Regie-Oscar gewann, halten auch in Lincoln Einzug. Mit dem Pathos hat der Altmeister aber wieder etwas übertrieben. Ob schwülstige Reden oder wehende Fahnen, der amerikanische Patriotismus bringt etwas Unbehagen über das cineastische Gemüt. Doch nicht Spielbergs Inszenierung, sondern vielmehr John Williams' unterschwelliger Filmmusik, die den Patriotismus besonders minutiös herausarbeitet, ist dieser Umstand zu verdanken.

Da nicht viel darüber bekannt ist, was bei den Lincolns im Hinterstübchen erzählt wurde, bleibt nur die Möglichkeit, die Lücken mit Spekulationen aufzufüllen. Es wird wohl niemanden, der mit Steven Spielbergs Filmvita vertraut ist, allzu sehr überraschen, dass sich der Meisterregisseur für seine Filmbiografie gegen einen pragmatischen Lincoln und stattdessen für einen moralischen, empathischen Lincoln, der Recht von Unrecht und Gutes vom Bösen nach unseren modernen Vorstellungen unterscheidet, entschieden hat. Daran lässt Spielberg von Beginn an nicht den geringsten Zweifel: in der Eröffnungsszene unterhält sich Lincoln ganz unaufgeregt und verständnissvoll mit einem dunkelhäutigen Soldaten, der für Lincolns Union im Bürgerkrieg kämpft und sich beim US-Präsidenten über den im Vergleich zu den weißen Soldaten viel geringeren Sold beschwert. Historisch belegt ist diese Szene, genauso wie viele weitere in dem Film, natürlich nicht, aber sie bewegt sich in dem Interpretationsspielraum, den man Spielberg zugestehen darf. Ganze zwölf Jahre hat Spielberg für das Projekt seines Lebens in Recherche investiert, und das merkt man auch an jeder Stelle dieses Films: so anspruchsvoll, so detailverliebt war noch kein Film von Steven Spielberg. Nicht München, und auch nicht Schindlers Liste. Für dem Hobbycineasten mit Blockbuster-Einschlag ist dieser Film mit seinen schleppenden politischen Reden und spärlichen Schlachtfeldszenarien keine ganz so leichte Kost. Insbesondere dann nicht, wenn man keine historischen Grundkenntnisse mitbringt. Der Film lässt sich für seine sensiblen Momente viel Zeit und wählt ein eher ruhiges Tempo. Dieses wird nur durch impulsiv geführte Politikerdebatten unterbrochen, die die Aufmerksamkeit des Zuschauer stark beanspruchen. Aber wo Spielberg draufsteht, ist natürlich auch immer Spielberg drin: Ein paar Zugeständnisse an Hollywood sind unumgänglich, den amerikanischen Pathos aus Der Soldat James Ryan und den anrührenden Heroismus aus Schindlers Liste, übrigens die einzigen beiden Filme, für die Spielberg den Regie-Oscar gewann, halten auch in Lincoln Einzug. Mit dem Pathos hat der Altmeister aber wieder etwas übertrieben. Ob schwülstige Reden oder wehende Fahnen, der amerikanische Patriotismus bringt etwas Unbehagen über das cineastische Gemüt. Doch nicht Spielbergs Inszenierung, sondern vielmehr John Williams' unterschwelliger Filmmusik, die den Patriotismus besonders minutiös herausarbeitet, ist dieser Umstand zu verdanken.

In den beinahe epischen 150 Minuten Spielzeit bleibt natürlich auch viel Zeit für die Persönlichkeit von Lincoln. Und genau an dieser Stelle kommt das extraterrestrische Talent von Daniel Day-Lewis zum Tragen. Die Erwartungen waren immens: Der beste Schauspieler aller Zeiten in der Rolle eines der wichtigsten historischen Figuren aller Zeiten. Das schreit so laut nach Oscar, dass man es noch vom Atlantik bis hierher hallen hört. Daniel Day-Lewis spielt mal wieder seinen Stiefel runter. Und das ist ein sehr guter Stiefiel. Aber gemessen an den hohen Erwartungen, und das ist kein Vorwurf an den Extraterrestirschen, fiel seine Rolle im Vergleich zu seinen zurückliegenden in There Will Be Blood oder Gangs of New York etwas spartanischer aus. Lincoln ist anspruchsvoll, aber es ist nicht seine anspruchsvollste Rolle, Spielberg lässt ihn nur selten von der Leine, etwa bei einer kurzen Wutrede, als Lincoln mit seiner Gattin Mary Todd, die von Sally Field übrigens hervorragend verkörpert wird, in einen heftigen Streit gerät. Das ist überhaupt nicht als Vorwurf an die Adressen von Day-Lewis und Spielberg zu verstehen, die Darstellung von Lincoln ist nüchtern und akkurat und genau richtig. Vielmehr ist das als Wink an die Academy-Mitglieder zu verstehen, die bestimmt schon das Feld hinter Daniel Day-Lewis' Namen angekreuzt und den Oscar-Kuvert losgeschickt haben, ehe Lincoln überhaupt in die Kinos einzog. Der von Day-Lewis verkörperte Lincoln ist eher ein ruhiger, kluger und sehr charmanter Zeitgenosse mit scharfen Gesichtszügen (Kompliment an die Maske!). Besonders gut gelungen sind die Szenen, in denen Lincoln in einer schwierigen politischen Situation eine seiner berüchtigten Anekdoten aus dem Hut zaubert, die oftmals Lösungen für ein aktuelles politisches Dilemma anbieten. Vortrefflich und amüsant sind die Reaktionen von Lincolns Mitmenschen, und im weiteren Verlauf bei entsprechender Konditionierung auch die des Kinozuschauers selbst, wenn der Märchenonkel ausholt und man sich nur noch denkt: "Jetzt erzählt der schon wieder eine Geschichte". Die komplizierte Beziehung Lincolns zu seiner Frau, die an starken Depressionen leidet, und die kalte, fast gleichgültige Beziehung zu seinem ältesten Sohn Robert, ebenfalls sehr gut dargestellt von Jungstar Joseph Gordon-Levitt, werden sehr gut herausgearbeitet und harmonieren perfekt mit dem politischen Drama, das sich außerhalb der Familientristesse abspielt. Die Probleme gehen Hand in Hand, da Lincoln als Arbeitstier nach Ansicht seiner Gattin keine Zeit für die Familie aufbringt und sie ihn für den Tod eines ihrer gemeinsamen Söhne verantwortlich macht. Spielberg macht aus Lincoln zum Glück keinen Heiligen und verpasst ihm durchaus einige Grautöne. Aus politischem Kalkül besticht und belügt er Abgeordnete, um etwas Größeres, etwas Besseres zu erreichen: die Abschaffung der Sklaverei. Der Zweck heiligt eben die Mittel.

In den beinahe epischen 150 Minuten Spielzeit bleibt natürlich auch viel Zeit für die Persönlichkeit von Lincoln. Und genau an dieser Stelle kommt das extraterrestrische Talent von Daniel Day-Lewis zum Tragen. Die Erwartungen waren immens: Der beste Schauspieler aller Zeiten in der Rolle eines der wichtigsten historischen Figuren aller Zeiten. Das schreit so laut nach Oscar, dass man es noch vom Atlantik bis hierher hallen hört. Daniel Day-Lewis spielt mal wieder seinen Stiefel runter. Und das ist ein sehr guter Stiefiel. Aber gemessen an den hohen Erwartungen, und das ist kein Vorwurf an den Extraterrestirschen, fiel seine Rolle im Vergleich zu seinen zurückliegenden in There Will Be Blood oder Gangs of New York etwas spartanischer aus. Lincoln ist anspruchsvoll, aber es ist nicht seine anspruchsvollste Rolle, Spielberg lässt ihn nur selten von der Leine, etwa bei einer kurzen Wutrede, als Lincoln mit seiner Gattin Mary Todd, die von Sally Field übrigens hervorragend verkörpert wird, in einen heftigen Streit gerät. Das ist überhaupt nicht als Vorwurf an die Adressen von Day-Lewis und Spielberg zu verstehen, die Darstellung von Lincoln ist nüchtern und akkurat und genau richtig. Vielmehr ist das als Wink an die Academy-Mitglieder zu verstehen, die bestimmt schon das Feld hinter Daniel Day-Lewis' Namen angekreuzt und den Oscar-Kuvert losgeschickt haben, ehe Lincoln überhaupt in die Kinos einzog. Der von Day-Lewis verkörperte Lincoln ist eher ein ruhiger, kluger und sehr charmanter Zeitgenosse mit scharfen Gesichtszügen (Kompliment an die Maske!). Besonders gut gelungen sind die Szenen, in denen Lincoln in einer schwierigen politischen Situation eine seiner berüchtigten Anekdoten aus dem Hut zaubert, die oftmals Lösungen für ein aktuelles politisches Dilemma anbieten. Vortrefflich und amüsant sind die Reaktionen von Lincolns Mitmenschen, und im weiteren Verlauf bei entsprechender Konditionierung auch die des Kinozuschauers selbst, wenn der Märchenonkel ausholt und man sich nur noch denkt: "Jetzt erzählt der schon wieder eine Geschichte". Die komplizierte Beziehung Lincolns zu seiner Frau, die an starken Depressionen leidet, und die kalte, fast gleichgültige Beziehung zu seinem ältesten Sohn Robert, ebenfalls sehr gut dargestellt von Jungstar Joseph Gordon-Levitt, werden sehr gut herausgearbeitet und harmonieren perfekt mit dem politischen Drama, das sich außerhalb der Familientristesse abspielt. Die Probleme gehen Hand in Hand, da Lincoln als Arbeitstier nach Ansicht seiner Gattin keine Zeit für die Familie aufbringt und sie ihn für den Tod eines ihrer gemeinsamen Söhne verantwortlich macht. Spielberg macht aus Lincoln zum Glück keinen Heiligen und verpasst ihm durchaus einige Grautöne. Aus politischem Kalkül besticht und belügt er Abgeordnete, um etwas Größeres, etwas Besseres zu erreichen: die Abschaffung der Sklaverei. Der Zweck heiligt eben die Mittel.

Bei all dem Fokus auf Daniel Day-Lewis, dem Extraterrestrischen, dürfen wir einen nicht übergehen: Tommy Lee Jones! Wenn es einen internen Wettkampf der besten Performance unter den Darstellern in Lincoln gegeben hätte – Tommy Lee Jones hätte ihn gewonnen! Die ambivalente Rolle des radikalen Verfechters der Sklavenbefreiung, Thaddeus Stevens, ist ihm wie auf den Leib geschneidert. Mit Witz und Charme schmiert Stevens demokratische Politiker in seinem Hinterzimmer, mit knallharter Rhetorik und eindeutiger Gestik entblößt er im Plenarsaal seine politischen Gegner und löst Jubelstürme unter seinen Befürwortern aus. Als Zuschauer möchte man gerne mitjubeln, das kraftvolle Spiel von Tommy Lee Jones ist so einprägsam und präzise, das es einen Oscar für die beste Nebenrolle mehr als nur verdient. Nach 1994 für Auf der Flucht seine zweite Chance auf den Goldjungen in dieser Kategorie.

Bei all dem Fokus auf Daniel Day-Lewis, dem Extraterrestrischen, dürfen wir einen nicht übergehen: Tommy Lee Jones! Wenn es einen internen Wettkampf der besten Performance unter den Darstellern in Lincoln gegeben hätte – Tommy Lee Jones hätte ihn gewonnen! Die ambivalente Rolle des radikalen Verfechters der Sklavenbefreiung, Thaddeus Stevens, ist ihm wie auf den Leib geschneidert. Mit Witz und Charme schmiert Stevens demokratische Politiker in seinem Hinterzimmer, mit knallharter Rhetorik und eindeutiger Gestik entblößt er im Plenarsaal seine politischen Gegner und löst Jubelstürme unter seinen Befürwortern aus. Als Zuschauer möchte man gerne mitjubeln, das kraftvolle Spiel von Tommy Lee Jones ist so einprägsam und präzise, das es einen Oscar für die beste Nebenrolle mehr als nur verdient. Nach 1994 für Auf der Flucht seine zweite Chance auf den Goldjungen in dieser Kategorie.

Steven Spielberg gelingt es in der Tat, das oft als zu zäh und ohne Erzähfluß verrufene Biopic spannend zu erzählen. Er umgeht die klassichen Biopic-Symptome und fängt gar nicht erst an, die Stationen von Lincolns Leben, von dessen Geburt über seine College-Zeit bis hin zu seinen ersten politschen Gehversuchen, abzuklappern. Spielberg fängt da an, wo es spannend wird: Mitten in der heißen Phase des Bürgerkriegs zwischen der Union und den Konföderierten sowie der Verhandlung um die Abschaffung der Sklaverei. Sie bilden gleichzeitig den Rahmen für die letzten Monate im Leben von Abe Lincoln. Spielbergs Lincoln ist historisch akkurat genug, um ihn einer Schulklasse vorzuführen, nichtsdestoweniger behält sich das Mastermind aus dramaturgischen Gründen vor, eigene Interpretationen einzustreuen. Die äußerst spannende Auszählung der Stimmen um den 13. Verfassungszusatz über die Sklavenbefreiung, der eine nicht weniger spannende Jagd um die Gunst der stimmberechtigten Abgeordneten vorausgeht, wurde stark überdramatisiert. Das stärkste dramaturgische Element des Films, Lincolns Dilemma, sich entweder für den Frieden oder für die Abschaffung der Sklaverei zu entscheiden, entspringt zu Teilen ebenfalls der Fantasie von Spielberg: Um den 13. Zusatzartikel im Parlament durchzudrücken, vertröstet der Film-Lincoln eine konföderierte Delagation, die mit einem Friedensangebot aus dem Süden herbeieilt. Er trügt die Abgeordneten und lässt sie darüber im Unklaren, dass der Frieden naht, denn nur die Aussicht eines fortwährenden, blutigen Bürgerkrieges hätte die Abgeordneten zu diesem unliebsamen Schritt, die Abschaffung der Sklaverei, bewogen. Spielberg legt eine moralische Motivation Lincolns nahe, den die Sklaverei persönlich anwidert. Historische Quellen schließen pragmatische Motivationen aber nicht aus, denn der Zusatzartikel bewirkte einen politischen und wirtschaftlichen Schaden für die aufsässigen Südstaaten, was ganz im Sinne von Lincoln gewesen sein muss.

Fazit

Steven Spielberg beweist, dass man einen komplexen Stoff spannend aufbereiten kann, ohne dabei die Geschichte allzu sehr zu hintergehen. Er erzählt kein klassisches, aber ein dramaturgisch sehr gut konstruiertes Biopic, das die wichtigste Zeitspanne Lincolns politischen Wirkens einschließlich seines Todes behandelt. Eine wundervolle, manchmal zu pathetische Tragödie mit einem extraterrestrischen Cast.

Trailer

https://youtu.be/ABPKfo8NjHk

Seitdem er mit sechs Jahren an Polio erkrankt ist, kann Mark nicht mehr ohne die Beatmungsmaschine leben – er verbringt die meiste Zeit eingesperrt in diesem massiven Apparat und ist vom Hals abwärts gelähmt, das körperliche Empfinden hat er allerdings nicht verloren. Wir lernen ihn als 38-Jährigen kennen, der sich letztlich ein Herz fasst und etwas vollbringen möchte, das für die meisten Menschen, die von einem ähnlichen Schicksal verschont geblieben sind, fast alltäglich ist: Er möchte zumindest einmal in seinem Leben echten Sex haben. Der wahre Mark O’Brien ist im Jahre 1999 im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer Bronchitis gestorben und wird in Lewins Film von John Hawkes („Winter’s Bone“) gespielt. Es ist eine schwierige Rolle, die der Oscar-Nominee da auf sich genommen hat, nicht nur weil er über die gesamte Laufzeit auf dem Rücken liegen muss und dabei lediglich seinen Kopf bewegen kann – Ausdruck kann er sich nur durch seine Worte und die Mimik verschaffen. Berühren muss Mark die Frauen auf emotionale Weise. Ein erster Versuch, seiner attraktiven Assistentin Amanda (Annika Marks) seine Gefühle für sie zu gestehen, schlägt diese in die Flucht. Was kann er tun, damit er von den Frauen nicht nur mit Mitleid, sondern eben als normaler Mann mit normalen Bedürfnissen betrachtet wird? Unterstützung erhält er von dem Priester Vater Brendan (William H. Macy), der ihm auch für sein geplantes Abenteuer den Segen erteilt. Jetzt fehlt noch ein Mensch, der ihm auch bei der Umsetzung des Vorhabens sichere Tipps geben kann. Und so lernt Mark die Sextherapeutin Cheryl (Helen Hunt) kennen …

Seitdem er mit sechs Jahren an Polio erkrankt ist, kann Mark nicht mehr ohne die Beatmungsmaschine leben – er verbringt die meiste Zeit eingesperrt in diesem massiven Apparat und ist vom Hals abwärts gelähmt, das körperliche Empfinden hat er allerdings nicht verloren. Wir lernen ihn als 38-Jährigen kennen, der sich letztlich ein Herz fasst und etwas vollbringen möchte, das für die meisten Menschen, die von einem ähnlichen Schicksal verschont geblieben sind, fast alltäglich ist: Er möchte zumindest einmal in seinem Leben echten Sex haben. Der wahre Mark O’Brien ist im Jahre 1999 im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer Bronchitis gestorben und wird in Lewins Film von John Hawkes („Winter’s Bone“) gespielt. Es ist eine schwierige Rolle, die der Oscar-Nominee da auf sich genommen hat, nicht nur weil er über die gesamte Laufzeit auf dem Rücken liegen muss und dabei lediglich seinen Kopf bewegen kann – Ausdruck kann er sich nur durch seine Worte und die Mimik verschaffen. Berühren muss Mark die Frauen auf emotionale Weise. Ein erster Versuch, seiner attraktiven Assistentin Amanda (Annika Marks) seine Gefühle für sie zu gestehen, schlägt diese in die Flucht. Was kann er tun, damit er von den Frauen nicht nur mit Mitleid, sondern eben als normaler Mann mit normalen Bedürfnissen betrachtet wird? Unterstützung erhält er von dem Priester Vater Brendan (William H. Macy), der ihm auch für sein geplantes Abenteuer den Segen erteilt. Jetzt fehlt noch ein Mensch, der ihm auch bei der Umsetzung des Vorhabens sichere Tipps geben kann. Und so lernt Mark die Sextherapeutin Cheryl (Helen Hunt) kennen … „The Sessions“ ist ein Film mit einem etwas anderen Thema. Während Geschlechtsverkehr auf der großen Leinwand in der Regel eher der Belustigung dient oder zum reinen Selbstzweck verkommt, geht es in Ben Lewins Arbeit um mehr als das große S oder F. Ja, hier haben wir einen Mann, der Sex haben will, aber darunter geht es auch um Akzeptanz und einen Kampf gegen Konventionen und den Zweifel an sich selbst. Denn wer hat sich wahrhaftig schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie es sein mag, im Inneren wie alle anderen zu sein, aber seine Pläne physisch nicht ausführen zu können? Buchstäblich im Körper gefangen zu sein. Natürlich erzählt „The Sessions“ zunächst von Mark O’Briens persönlichen Erfahrungen, aber man kann dessen Geschichte auch auf andere Situationen übertragen, das macht den Film zusätzlich interessant. Man muss nicht gelähmt sein – beispielsweise auch die schlichte Unfähigkeit, sich vor dem anderen Geschlecht entsprechend zu repräsentieren, kann einen Menschen in sexuellen Fragen verzweifeln lassen. Mit Marks Dilemma können sich letztlich vermutlich mehr Zuschauer identifizieren, als das zunächst den Anschein hat.

„The Sessions“ ist ein Film mit einem etwas anderen Thema. Während Geschlechtsverkehr auf der großen Leinwand in der Regel eher der Belustigung dient oder zum reinen Selbstzweck verkommt, geht es in Ben Lewins Arbeit um mehr als das große S oder F. Ja, hier haben wir einen Mann, der Sex haben will, aber darunter geht es auch um Akzeptanz und einen Kampf gegen Konventionen und den Zweifel an sich selbst. Denn wer hat sich wahrhaftig schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie es sein mag, im Inneren wie alle anderen zu sein, aber seine Pläne physisch nicht ausführen zu können? Buchstäblich im Körper gefangen zu sein. Natürlich erzählt „The Sessions“ zunächst von Mark O’Briens persönlichen Erfahrungen, aber man kann dessen Geschichte auch auf andere Situationen übertragen, das macht den Film zusätzlich interessant. Man muss nicht gelähmt sein – beispielsweise auch die schlichte Unfähigkeit, sich vor dem anderen Geschlecht entsprechend zu repräsentieren, kann einen Menschen in sexuellen Fragen verzweifeln lassen. Mit Marks Dilemma können sich letztlich vermutlich mehr Zuschauer identifizieren, als das zunächst den Anschein hat. Vor allem wird „The Sessions“ von seinen fantastischen Schauspielern getragen, die hier mutig – zum Teil gänzlich – ihre Hüllen fallen lassen und dabei zusätzlich emotional Blöße zeigen. Der Fokus liegt klar auf John Hawkes, der nach vielen toughen Figuren in einer ungewohnt sensiblen Rolle glänzt und für diese auch gesundheitliche Risiken, wie das permanente, verkrümmte Liegen auf einem Schaumpolster, in Kauf genommen hat, um Mark O’Brien wirklich authentisch darzustellen. Noch mehr jedoch vermag Helen Hunt zu verblüffen, die der Sextherapeutin die richtige Mischung aus Professionalität und Wärme verleiht. Cheryl geht einem Beruf nach, von dem man vorher womöglich noch nie etwas gehört hat. Eine Sextherapeutin tut im Prinzip genau das, was die Bezeichnung verspricht, nur kann man sich diese Kombination aus Analyse und körperlicher Nähe vermutlich nur schwer vorstellen. An dieser Stelle kommt eine weitere, spannende Facette ins Spiel: Cheryl ist verheiratet und hat ein Kind. Ihr Ehemann Josh (Adam Arkin) akzeptiert ihre Tätigkeit, auch wenn das bedeutet, dass er den Körper seiner Frau mit anderen teilen muss. Aber hier gibt es auch Grenzen. Die Arbeit bleibt Arbeit und die Klienten dringen nicht in das familiäre Privatleben vor. Mit Mark jedoch ist das etwas anderes, das spürt sie selbst, aber auch Josh. Eine des ergreifendsten Szenen des Films zeigt Cheryl, wie sie einen Brief von Mark liest. Ein verbotener Moment, denn es sind Worte, die tiefer als das größte Sexabenteuer in einen Menschen vordringen und im Inneren verbleiben – vielleicht ist das der wichtigste Punkt, den „The Sessions“ setzt, ohne dabei je die fleischlichen Gelüste abzuwerten oder den tragischen Kern der Geschichte krampfhaft über die humorvollen Einlagen zu stemmen.

Vor allem wird „The Sessions“ von seinen fantastischen Schauspielern getragen, die hier mutig – zum Teil gänzlich – ihre Hüllen fallen lassen und dabei zusätzlich emotional Blöße zeigen. Der Fokus liegt klar auf John Hawkes, der nach vielen toughen Figuren in einer ungewohnt sensiblen Rolle glänzt und für diese auch gesundheitliche Risiken, wie das permanente, verkrümmte Liegen auf einem Schaumpolster, in Kauf genommen hat, um Mark O’Brien wirklich authentisch darzustellen. Noch mehr jedoch vermag Helen Hunt zu verblüffen, die der Sextherapeutin die richtige Mischung aus Professionalität und Wärme verleiht. Cheryl geht einem Beruf nach, von dem man vorher womöglich noch nie etwas gehört hat. Eine Sextherapeutin tut im Prinzip genau das, was die Bezeichnung verspricht, nur kann man sich diese Kombination aus Analyse und körperlicher Nähe vermutlich nur schwer vorstellen. An dieser Stelle kommt eine weitere, spannende Facette ins Spiel: Cheryl ist verheiratet und hat ein Kind. Ihr Ehemann Josh (Adam Arkin) akzeptiert ihre Tätigkeit, auch wenn das bedeutet, dass er den Körper seiner Frau mit anderen teilen muss. Aber hier gibt es auch Grenzen. Die Arbeit bleibt Arbeit und die Klienten dringen nicht in das familiäre Privatleben vor. Mit Mark jedoch ist das etwas anderes, das spürt sie selbst, aber auch Josh. Eine des ergreifendsten Szenen des Films zeigt Cheryl, wie sie einen Brief von Mark liest. Ein verbotener Moment, denn es sind Worte, die tiefer als das größte Sexabenteuer in einen Menschen vordringen und im Inneren verbleiben – vielleicht ist das der wichtigste Punkt, den „The Sessions“ setzt, ohne dabei je die fleischlichen Gelüste abzuwerten oder den tragischen Kern der Geschichte krampfhaft über die humorvollen Einlagen zu stemmen. Nicht jedes Element in Lewins Film (der Regisseur musste während seiner Kindheit übrigens selbst aufgrund von Polio lange Zeit in der Eisernen Lunge verbringen, im Gegensatz zu Mark konnte sich sein Körper jedoch weitgehend regenerieren) mag den richtigen Ton treffen – so sorgen die Gespräche mit dem durchaus sympathischen Vater Brendan für einige Erheiterung, wirken aber im Gesamtbild manchmal etwas aufgesetzt. Natürlich ist die Frage, ob sein Plan nun im religiösen Rahmen verwerflich sei, für einen gläubigen Christen wie Mark eine relevante. Nur führt der Film diese nie in die Tiefe, sondern versucht eher, die oft engstirnigen Ansichten vieler Geistlicher auf gewisse Weise vorzuführen. Das zwickt dann allerdings nur die Konservativsten unter uns ein wenig, der Rest der Zuschauer dürfte diese Momente hingegen eher als leichte Kost im bitter-süßen Drama wahrnehmen. „The Sessions“ bietet trotz seiner episodenhaften Erzählweise genug Stoff, von dem man sich auffangen und inspirieren lassen kann. Es ist ein teils melancholischer, teils schöner, teils trauriger und in erster Linie rührender Film, der ein Stück eines kraftvollen Menschen durch kraftvolle Performances wieder zum Leben erweckt. So etwas sieht man gern.

Nicht jedes Element in Lewins Film (der Regisseur musste während seiner Kindheit übrigens selbst aufgrund von Polio lange Zeit in der Eisernen Lunge verbringen, im Gegensatz zu Mark konnte sich sein Körper jedoch weitgehend regenerieren) mag den richtigen Ton treffen – so sorgen die Gespräche mit dem durchaus sympathischen Vater Brendan für einige Erheiterung, wirken aber im Gesamtbild manchmal etwas aufgesetzt. Natürlich ist die Frage, ob sein Plan nun im religiösen Rahmen verwerflich sei, für einen gläubigen Christen wie Mark eine relevante. Nur führt der Film diese nie in die Tiefe, sondern versucht eher, die oft engstirnigen Ansichten vieler Geistlicher auf gewisse Weise vorzuführen. Das zwickt dann allerdings nur die Konservativsten unter uns ein wenig, der Rest der Zuschauer dürfte diese Momente hingegen eher als leichte Kost im bitter-süßen Drama wahrnehmen. „The Sessions“ bietet trotz seiner episodenhaften Erzählweise genug Stoff, von dem man sich auffangen und inspirieren lassen kann. Es ist ein teils melancholischer, teils schöner, teils trauriger und in erster Linie rührender Film, der ein Stück eines kraftvollen Menschen durch kraftvolle Performances wieder zum Leben erweckt. So etwas sieht man gern.

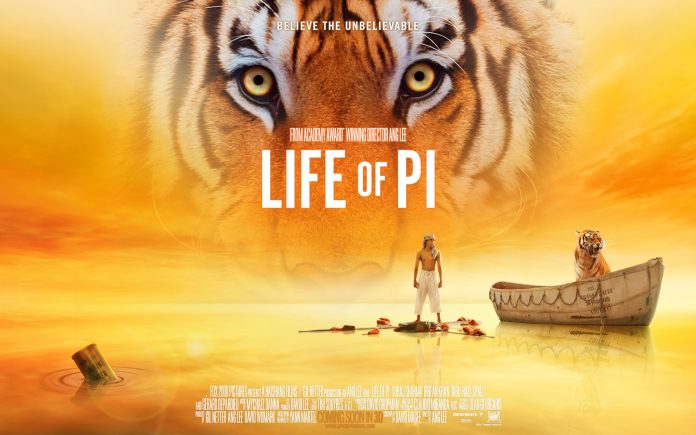

Die Zeiten, in denen nahezu jeder Film mit dem 3D-Siegel das Publikum faszinieren konnte, sind vorbei. Da heutzutage scheinbar jeder zweite größere Film stereoskopisch daherkommt, aber nur ein Bruchteil davon den Aufpreis wirklich wert ist und die Technik sinnbringend einsetzt, ist es kein Wunder, dass viele dem 3D vorwerfen, lediglich ein nutzloses Gimmick zu sein. Auch wenn das häufig stimmt, beweist Ang Lee mit Life of Pi – Schiffbruch des Tigers eindrucksvoll, dass es nicht grundsätzlich der Fall sein muss. Wie schon Martin Scorsese in Hugo Cabret, bindet er von der ersten Filmminute an das 3D gekonnt in den Film und seine Geschichte hinein. Sind die Szenen auf dem Land in 3D bereits schön anzusehen, so nimmt das ganze völlig andere Ausmaße an, wenn Pi und Richard Parker auf hoher See festsitzen. Im Zusammenspiel der 3D-Magie, der wundervollen Kameraarbeit von Claudio Mirando und dem für die visuellen Effekte verantwortlichen Team (welches jetzt schon die Oscar-Reden vorbereiten sollte) entstehen hier Bilder, die man sonst in keinem anderen Film dieses Jahr gesehen hat. Mal furios und wild während des Schiffuntergangs, der den Untergang der Titanic in James Camerons Film wie einen erholsamen Spaziergang aussehen lässt, mal aber auch verträumt poetisch, wenn Ang Lee im stillen Wasser des Ozeans ein exaktes Spiegelbild des Himmels entstehen lässt – hier wird keine Gelegenheit ausgelassen, um den Zuschauer immer wieder aufs Neue über die Entwicklungen der Technik in den letzten Jahren staunen zu lassen. Fest steht, dass Life of Pi neben Hugo Cabret und Avatar zu den besten Vertretern der neuen 3D-Generation gehört. Die Verfilmung dieses Bestsellers von Yann Martel ist bereits seit 2003 in Planung, doch zu der Zeit wäre ein solcher Film einfach technisch nicht zu bewerkstelligen gewesen. Dazu gehört auch die Erschaffung von Richard Parker. Der Tiger sieht so lebensecht aus, dass es schier unmöglich ist zu sagen, in welchen Szenen man mit einem echten Tier gearbeitet hat (was tatsächlich zum Teil der Fall war) und wann wir lediglich ein digitales Abbild sehen.

Die Zeiten, in denen nahezu jeder Film mit dem 3D-Siegel das Publikum faszinieren konnte, sind vorbei. Da heutzutage scheinbar jeder zweite größere Film stereoskopisch daherkommt, aber nur ein Bruchteil davon den Aufpreis wirklich wert ist und die Technik sinnbringend einsetzt, ist es kein Wunder, dass viele dem 3D vorwerfen, lediglich ein nutzloses Gimmick zu sein. Auch wenn das häufig stimmt, beweist Ang Lee mit Life of Pi – Schiffbruch des Tigers eindrucksvoll, dass es nicht grundsätzlich der Fall sein muss. Wie schon Martin Scorsese in Hugo Cabret, bindet er von der ersten Filmminute an das 3D gekonnt in den Film und seine Geschichte hinein. Sind die Szenen auf dem Land in 3D bereits schön anzusehen, so nimmt das ganze völlig andere Ausmaße an, wenn Pi und Richard Parker auf hoher See festsitzen. Im Zusammenspiel der 3D-Magie, der wundervollen Kameraarbeit von Claudio Mirando und dem für die visuellen Effekte verantwortlichen Team (welches jetzt schon die Oscar-Reden vorbereiten sollte) entstehen hier Bilder, die man sonst in keinem anderen Film dieses Jahr gesehen hat. Mal furios und wild während des Schiffuntergangs, der den Untergang der Titanic in James Camerons Film wie einen erholsamen Spaziergang aussehen lässt, mal aber auch verträumt poetisch, wenn Ang Lee im stillen Wasser des Ozeans ein exaktes Spiegelbild des Himmels entstehen lässt – hier wird keine Gelegenheit ausgelassen, um den Zuschauer immer wieder aufs Neue über die Entwicklungen der Technik in den letzten Jahren staunen zu lassen. Fest steht, dass Life of Pi neben Hugo Cabret und Avatar zu den besten Vertretern der neuen 3D-Generation gehört. Die Verfilmung dieses Bestsellers von Yann Martel ist bereits seit 2003 in Planung, doch zu der Zeit wäre ein solcher Film einfach technisch nicht zu bewerkstelligen gewesen. Dazu gehört auch die Erschaffung von Richard Parker. Der Tiger sieht so lebensecht aus, dass es schier unmöglich ist zu sagen, in welchen Szenen man mit einem echten Tier gearbeitet hat (was tatsächlich zum Teil der Fall war) und wann wir lediglich ein digitales Abbild sehen. Das visuelle Feuerwerk dient hier allerdings auch nicht dem Selbstzweck, sondern fügt sich in die mit Symbolen und Metaphern gespickte Geschichte organisch ein. Hier steht die Technik im Dienste der Geschichte und nicht andersherum. Diese ist aber leider nicht so stark, wie die Aspekte, die sie umgeben. Wie schon die Vorlage von Martel, ist Life of Pi eine religiöse Allegorie und eine Fabel über die Kraft des Erzählens. Dies wird durch die Rahmengeschichte des älteren Pi gekonnt auf den Punkt gebracht, doch die Rahmengeschichte unterbricht leider auch zuweilen unangenehm das Hauptgeschehen und zieht einen aus der Abenteuergeschichte heraus. Das größte Problem des Films liegt aber wohl darin, dass bei all der Symbolik und der an sich kraftvollen Erzählung, der Film es nicht schafft, eine emotionale Beziehung zum Zuschauer aufzubauen. Man staunt über die Bilder und ist immer gespannt, wie Pi es schafft, den Zähnen des Tigers zu entgehen. Doch man fühlt mit Pi nicht mit, nicht einmal, nachdem ihn eine so große Tragödie überkommt, bei der seine geliebte Familie stirbt, ohne dass er sich gar von ihr verabschieden konnte. Diese emotionale Distanz bei einer Geschichte, die mit Emotionen geladen sein sollte, führt letztlich auch dazu, dass man den Film weniger als eine involvierende Geschichte sieht, sondern es eher als ein objektiv schönes Kunstwerk betrachtet, zu dem man aber keinen Bezug hat.

Das visuelle Feuerwerk dient hier allerdings auch nicht dem Selbstzweck, sondern fügt sich in die mit Symbolen und Metaphern gespickte Geschichte organisch ein. Hier steht die Technik im Dienste der Geschichte und nicht andersherum. Diese ist aber leider nicht so stark, wie die Aspekte, die sie umgeben. Wie schon die Vorlage von Martel, ist Life of Pi eine religiöse Allegorie und eine Fabel über die Kraft des Erzählens. Dies wird durch die Rahmengeschichte des älteren Pi gekonnt auf den Punkt gebracht, doch die Rahmengeschichte unterbricht leider auch zuweilen unangenehm das Hauptgeschehen und zieht einen aus der Abenteuergeschichte heraus. Das größte Problem des Films liegt aber wohl darin, dass bei all der Symbolik und der an sich kraftvollen Erzählung, der Film es nicht schafft, eine emotionale Beziehung zum Zuschauer aufzubauen. Man staunt über die Bilder und ist immer gespannt, wie Pi es schafft, den Zähnen des Tigers zu entgehen. Doch man fühlt mit Pi nicht mit, nicht einmal, nachdem ihn eine so große Tragödie überkommt, bei der seine geliebte Familie stirbt, ohne dass er sich gar von ihr verabschieden konnte. Diese emotionale Distanz bei einer Geschichte, die mit Emotionen geladen sein sollte, führt letztlich auch dazu, dass man den Film weniger als eine involvierende Geschichte sieht, sondern es eher als ein objektiv schönes Kunstwerk betrachtet, zu dem man aber keinen Bezug hat.

In solch einem Film sind die Titelfiguren und deren Besetzung das A und O. Das Zielpublikum soll sich so schnell wie möglich mit ihnen identifizieren, damit der Rest der Handlung mitfiebern lassen kann. Im Falle der Vampirschwestern Silvania und Dakaria gelingt das nicht ganz. Während Silvania, die ganz nach ihrer menschlichen Mutter kommt und sich sehnlichst wünscht, ein wahrer Mensch zu sein, schnell mit dem neuen Umfeld klarkommt und auch schnell Freunde findet, ist Dakaria das genaue Gegenteil. Sie wäre lieber ein richtiger Vampir und ist gegen alles und jeden in der neuen Heimat Bindburg. Für Kinder ist es schwierig, sich mit einer Figur zu identifizieren, die selbst wie ein kleiner Fremdkörper im eigenen Film wirkt. Natürlich spiegelt Darakias Verhalten die rebellische Phase mancher Kinder wieder, aber etwas weniger wäre an dieser Stelle vielleicht mehr gewesen.

In solch einem Film sind die Titelfiguren und deren Besetzung das A und O. Das Zielpublikum soll sich so schnell wie möglich mit ihnen identifizieren, damit der Rest der Handlung mitfiebern lassen kann. Im Falle der Vampirschwestern Silvania und Dakaria gelingt das nicht ganz. Während Silvania, die ganz nach ihrer menschlichen Mutter kommt und sich sehnlichst wünscht, ein wahrer Mensch zu sein, schnell mit dem neuen Umfeld klarkommt und auch schnell Freunde findet, ist Dakaria das genaue Gegenteil. Sie wäre lieber ein richtiger Vampir und ist gegen alles und jeden in der neuen Heimat Bindburg. Für Kinder ist es schwierig, sich mit einer Figur zu identifizieren, die selbst wie ein kleiner Fremdkörper im eigenen Film wirkt. Natürlich spiegelt Darakias Verhalten die rebellische Phase mancher Kinder wieder, aber etwas weniger wäre an dieser Stelle vielleicht mehr gewesen. Neben den Jungdarstellern sorgen die gesetzteren Schauspieler dafür, dass der Film ein solides schauspielerisches Grundgerüst besitzt. Stipe Erceg und Christiane Paul spielen das verliebte Vampir-Mensch-Ehepaar mit viel Herz und man sieht ihnen an, dass sie Spaß an ihrer jeweiligen Rolle hatten. Michael Kessler, der den Vampirjägerneuling mimt, spielt seine großen komödiantischen Stärken aus und sorgt im Film für die meisten Lacher, wenn er mit seinen Plänen auf die Nase fällt. Als weitere, gut besetzte Erwachsenenrolle erweist sich Richy Müller, der den Zauberer Ali Bin Schick verkörpert. Durch ihn bekommt der Film seine größte Wendung, da er den beiden Schwestern ihre Herzenswünsche (Silvania möchte ein wahrer Mensch sein, Dakaria wäre lieber ein richtiger Vampir) erfüllt. Allerdings verwechselt er dabei etwas und somit werden die Herzenswünsche vertauscht. Neben dem neuen Umfeld müssen die Schwestern nun auch noch mit den Folgen dieser Verwechslung zurechtkommen. Dabei lernen sie natürlich viel über sich selbst und finden näher zueinander als je zuvor.

Neben den Jungdarstellern sorgen die gesetzteren Schauspieler dafür, dass der Film ein solides schauspielerisches Grundgerüst besitzt. Stipe Erceg und Christiane Paul spielen das verliebte Vampir-Mensch-Ehepaar mit viel Herz und man sieht ihnen an, dass sie Spaß an ihrer jeweiligen Rolle hatten. Michael Kessler, der den Vampirjägerneuling mimt, spielt seine großen komödiantischen Stärken aus und sorgt im Film für die meisten Lacher, wenn er mit seinen Plänen auf die Nase fällt. Als weitere, gut besetzte Erwachsenenrolle erweist sich Richy Müller, der den Zauberer Ali Bin Schick verkörpert. Durch ihn bekommt der Film seine größte Wendung, da er den beiden Schwestern ihre Herzenswünsche (Silvania möchte ein wahrer Mensch sein, Dakaria wäre lieber ein richtiger Vampir) erfüllt. Allerdings verwechselt er dabei etwas und somit werden die Herzenswünsche vertauscht. Neben dem neuen Umfeld müssen die Schwestern nun auch noch mit den Folgen dieser Verwechslung zurechtkommen. Dabei lernen sie natürlich viel über sich selbst und finden näher zueinander als je zuvor.

Das Unmögliche – ein Wunder – , das möchte uns Juan Antonio Bayona („Das Waisenhaus“) in seinem neuen Film „The Impossible“ präsentieren. Als Vorbild hat er sich dafür die bewegende Geschichte einer spanischen Familie ausgesucht, die im Dezember 2004 die fürchterlichen Folgen des Tsunamis überstanden und trotz des anschließenden Chaos wieder zueinander gefunden hat. Die Protagonisten in Bayonas Version (eine spanische Produktion) sind nun Engländer, und auch sonst wirkt das Werk insgesamt so, als habe man dringlich ein Auge auf westliche Sehgewohnheiten geworfen. Böse Zungen könnten auch mutmaßen, das hier sei mit all seinen arg konstruierten, pathetischen Einlagen für das kommende Oscarrennen geradezu maßgeschneidert worden. Die Streicher setzen ein, die Tränendrüse wird gedrückt und Menschen laufen sich wie durch Zauberhand inmitten eines apokalyptischen Szenarios mit Massen verzweifelter Gesichter am selben Ort im selben Augenblick über den Weg. Das könnte berühren, wäre die Inszenierung eben nicht derart aufgesetzt. Die wuchtigen Bilder überrollen die Emotionen quasi und spülen sie fast davon. Fast.

Das Unmögliche – ein Wunder – , das möchte uns Juan Antonio Bayona („Das Waisenhaus“) in seinem neuen Film „The Impossible“ präsentieren. Als Vorbild hat er sich dafür die bewegende Geschichte einer spanischen Familie ausgesucht, die im Dezember 2004 die fürchterlichen Folgen des Tsunamis überstanden und trotz des anschließenden Chaos wieder zueinander gefunden hat. Die Protagonisten in Bayonas Version (eine spanische Produktion) sind nun Engländer, und auch sonst wirkt das Werk insgesamt so, als habe man dringlich ein Auge auf westliche Sehgewohnheiten geworfen. Böse Zungen könnten auch mutmaßen, das hier sei mit all seinen arg konstruierten, pathetischen Einlagen für das kommende Oscarrennen geradezu maßgeschneidert worden. Die Streicher setzen ein, die Tränendrüse wird gedrückt und Menschen laufen sich wie durch Zauberhand inmitten eines apokalyptischen Szenarios mit Massen verzweifelter Gesichter am selben Ort im selben Augenblick über den Weg. Das könnte berühren, wäre die Inszenierung eben nicht derart aufgesetzt. Die wuchtigen Bilder überrollen die Emotionen quasi und spülen sie fast davon. Fast. Zu Beginn lernen wir die Familie Bennett kennen, die ihren Weihnachtsurlaub in Thailand verbringt. Mutter Maria und Vater Henry werden von Naomi Watts und Ewan McGregor verkörpert, die hier nach Marc Forsters Mysterythriller „Stay“ (2005) ein weiteres Mal als Paar auf der Leinwand zu sehen sind. Den eigentlichen Star des Films stellt aber wohl der Newcomer Tom Holland dar, der Lucas, einen der drei Bennett-Söhne, spielt. Nach einer kurzen Einführung, die gerade genug Zeit lässt, einen Einblick in das harmonische Familienleben zu werfen, lässt Bayona bereits den Schrecken über uns und seine Charaktere hereinbrechen: Ohne Vorwarnung bahnt sich eine gigantische Welle ihren Weg über das Hotel am Strand und dringt weiter in das Landesinnere vor. Maria und Lucas gelingt es gerade noch, sich gemeinsam aus der reißenden Flut zu retten, doch von dem Rest der Familie fehlt jede Spur. Der Junge transportiert mit Hilfe einiger Einwohner seine schwer verletzte Mutter in ein Krankenhaus. Bis hierhin hat „The Impossible“ bereits einiges an Spielzeit verstreichen lassen und darf trotz dramaturgischer Schwächen auf intensive, oftmals nahezu dokumentarische Bilder verweisen – es ist ein purer Überlebenskampf, dem wir da beiwohnen. Dann jedoch wechselt der Regisseur arg unglücklich die Perspektive und kehrt zu Henry zurück, der mit den zwei anderen Kindern die Katastrophe ebenfalls überlebt hat. Der Glaube des Publikums an wunderbare Zufälle wird im weiteren Verlauf so penetrant eingefordert, dass man eigentlich nur noch müde abwinken möchte. Selbst wenn sich das alles womöglich in ähnlicher Form so abgespielt hat: Es fühlt sich hier leider wie ein klischeebeladenes, am Hollywood-Reißbrett zusammengesetztes Katastrophendrama an.

Zu Beginn lernen wir die Familie Bennett kennen, die ihren Weihnachtsurlaub in Thailand verbringt. Mutter Maria und Vater Henry werden von Naomi Watts und Ewan McGregor verkörpert, die hier nach Marc Forsters Mysterythriller „Stay“ (2005) ein weiteres Mal als Paar auf der Leinwand zu sehen sind. Den eigentlichen Star des Films stellt aber wohl der Newcomer Tom Holland dar, der Lucas, einen der drei Bennett-Söhne, spielt. Nach einer kurzen Einführung, die gerade genug Zeit lässt, einen Einblick in das harmonische Familienleben zu werfen, lässt Bayona bereits den Schrecken über uns und seine Charaktere hereinbrechen: Ohne Vorwarnung bahnt sich eine gigantische Welle ihren Weg über das Hotel am Strand und dringt weiter in das Landesinnere vor. Maria und Lucas gelingt es gerade noch, sich gemeinsam aus der reißenden Flut zu retten, doch von dem Rest der Familie fehlt jede Spur. Der Junge transportiert mit Hilfe einiger Einwohner seine schwer verletzte Mutter in ein Krankenhaus. Bis hierhin hat „The Impossible“ bereits einiges an Spielzeit verstreichen lassen und darf trotz dramaturgischer Schwächen auf intensive, oftmals nahezu dokumentarische Bilder verweisen – es ist ein purer Überlebenskampf, dem wir da beiwohnen. Dann jedoch wechselt der Regisseur arg unglücklich die Perspektive und kehrt zu Henry zurück, der mit den zwei anderen Kindern die Katastrophe ebenfalls überlebt hat. Der Glaube des Publikums an wunderbare Zufälle wird im weiteren Verlauf so penetrant eingefordert, dass man eigentlich nur noch müde abwinken möchte. Selbst wenn sich das alles womöglich in ähnlicher Form so abgespielt hat: Es fühlt sich hier leider wie ein klischeebeladenes, am Hollywood-Reißbrett zusammengesetztes Katastrophendrama an. Ein Film bleibt immer ein Film – ganz egal, wie akribisch man sich möglicherweise an überlieferte Fakten halten mag. Die Kamera zeigt uns immer nur Ausschnitte einer Geschichte, lenkt unseren Blick auf einen Moment, blendet dabei wieder andere Details aus. Oft gesellt sich dann noch Musik dazu, die uns unter den Aufnahmen Gefühle zu vermitteln versucht, unser Empfinden manipuliert. Daran ist im Prinzip auch nichts verkehrt – eine geschickte Erzählung setzt diese Mittel allerdings weise ein und erschlägt ihre Zuschauer damit nicht. „The Impossible“ verlässt sich dagegen nach seinem vergleichsweise nüchternen Auftakt auf die Holzhammermethode. Das tatsächliche Ereignis, das zu den tödlichsten Naturkastrophen der Weltgeschichte (mindestens 230.000 Opfer) zählt, wird nur anfangs physisch spürbar. Was dann geschieht, zeigt zwar erneut schön die Hilfsbereitschaft von Menschen in Extremsituationen auf, will einen aber dann auch wieder nicht recht ergreifen. Da wird audiovisuell dick aufgetragen, aber unter der Oberfläche fehlt es an echter Tiefe. Oscar-Nominee Naomi Watts („21 Gramm“) schafft es mit ihrer kraftvollen Darstellung, Empathie zu erwecken, doch leider fällt ihre Rolle über die gesamte Dauer recht spärlich aus. Der bereits erwähnte Tom Holland erweist sich letztlich als größter Held der Geschichte, dem es gelingt, fremde Familien nach dem Unheil wieder zusammenzuführen. Auch das ist nett anzusehen, doch vermisst man den krassen Kontrast: Viele haben damals ihr Leben gelassen oder geliebte Mitmenschen verloren – deren Anteil kommt in „The Impossible“ definitiv zu kurz. Trotz grausigster Szenen dringt das emotionale Leid nicht wirklich durch.

Ein Film bleibt immer ein Film – ganz egal, wie akribisch man sich möglicherweise an überlieferte Fakten halten mag. Die Kamera zeigt uns immer nur Ausschnitte einer Geschichte, lenkt unseren Blick auf einen Moment, blendet dabei wieder andere Details aus. Oft gesellt sich dann noch Musik dazu, die uns unter den Aufnahmen Gefühle zu vermitteln versucht, unser Empfinden manipuliert. Daran ist im Prinzip auch nichts verkehrt – eine geschickte Erzählung setzt diese Mittel allerdings weise ein und erschlägt ihre Zuschauer damit nicht. „The Impossible“ verlässt sich dagegen nach seinem vergleichsweise nüchternen Auftakt auf die Holzhammermethode. Das tatsächliche Ereignis, das zu den tödlichsten Naturkastrophen der Weltgeschichte (mindestens 230.000 Opfer) zählt, wird nur anfangs physisch spürbar. Was dann geschieht, zeigt zwar erneut schön die Hilfsbereitschaft von Menschen in Extremsituationen auf, will einen aber dann auch wieder nicht recht ergreifen. Da wird audiovisuell dick aufgetragen, aber unter der Oberfläche fehlt es an echter Tiefe. Oscar-Nominee Naomi Watts („21 Gramm“) schafft es mit ihrer kraftvollen Darstellung, Empathie zu erwecken, doch leider fällt ihre Rolle über die gesamte Dauer recht spärlich aus. Der bereits erwähnte Tom Holland erweist sich letztlich als größter Held der Geschichte, dem es gelingt, fremde Familien nach dem Unheil wieder zusammenzuführen. Auch das ist nett anzusehen, doch vermisst man den krassen Kontrast: Viele haben damals ihr Leben gelassen oder geliebte Mitmenschen verloren – deren Anteil kommt in „The Impossible“ definitiv zu kurz. Trotz grausigster Szenen dringt das emotionale Leid nicht wirklich durch.

Dunkelheit und Stille. Wenn man am 11. September 2001 den Fernseher einschalten wollte, um etwas anderes als die Nachrichten zu sehen, so blickte man auf einen schwarzen Bildschirm und einen Lauftext, der in etwa folgende Nachricht beinhaltete: „Aufgrund der heutigen, tragischen Ereignisse werden wir unser Programm vorerst einstellen.“ Der Rest ist erschütternde, moderne Geschichte. Tausende Tote. Tausende Verletzte. Eine Nation in Aufruhr. Eine Welt in Angst. Auch wenn man zu diesem Zeitpunkt weder in New York City, noch überhaupt in den USA gelebt hat, so hat man dennoch eine große Portion des Schocks mitbekommen, der noch lange andauern sollte.

Dunkelheit und Stille. Wenn man am 11. September 2001 den Fernseher einschalten wollte, um etwas anderes als die Nachrichten zu sehen, so blickte man auf einen schwarzen Bildschirm und einen Lauftext, der in etwa folgende Nachricht beinhaltete: „Aufgrund der heutigen, tragischen Ereignisse werden wir unser Programm vorerst einstellen.“ Der Rest ist erschütternde, moderne Geschichte. Tausende Tote. Tausende Verletzte. Eine Nation in Aufruhr. Eine Welt in Angst. Auch wenn man zu diesem Zeitpunkt weder in New York City, noch überhaupt in den USA gelebt hat, so hat man dennoch eine große Portion des Schocks mitbekommen, der noch lange andauern sollte. Kathryn Bigelows „Zero Dark Thirty“ beginnt ebenfalls mit Schwarzbild, über das jedoch nun die hilflosen Schreie und Telefonanrufe von Opfern gelegt wurden. Eine Stimme versucht die Person am anderen Ende der Leitung zu beruhigen – das Flugzeug sei in den anderen Tower eingeschlagen. Wir wissen inzwischen, was kurz darauf geschehen wird. Es ist ein starker, emotionaler Auftakt zu einem Film, der insgesamt kalt und distanziert eine lange, quälende Odyssee schildert: Die Jagd auf den verantwortlichen al-Qaida-Führer Osama bin Laden. Die erste Aufnahme fängt einen Mann ein, der einen Gefangenen in einem dunklen, schmutzigen Raum foltert. In der Ecke steht eine Person mit einer Sturmhaube über dem Gesicht, die das grausame Geschehen regungslos mitansieht. Der Folterknecht heißt Dan (Jason Clarke) und seine vermummte Begleitung ist die Neue, Maya (Jessica Chastain). Trotz des unangenehmen Anblicks lernt Maya schnell – beim nächsten Versuch, aus dem Verhörten Ammar (Reda Kateb) durch jedes Mittel Informationen zu erlangen, wird sie ohne Maske vor diesen treten. In den Chefetagen gilt sie als „Killer“, ihr Nachname ist unbekannt. Ebenso wie die „wahre Maya“, die Frau, auf der diese Figur basiert, ein Mysterium bleibt. Sie ist diejenige, die im Film den finalen Startschuss zur Tötung bin Ladens veranlasst und damit eine Dekade der verzweifelten Suche spektakulär beendet. Wie die US-Zeitung Washington Post nun

Kathryn Bigelows „Zero Dark Thirty“ beginnt ebenfalls mit Schwarzbild, über das jedoch nun die hilflosen Schreie und Telefonanrufe von Opfern gelegt wurden. Eine Stimme versucht die Person am anderen Ende der Leitung zu beruhigen – das Flugzeug sei in den anderen Tower eingeschlagen. Wir wissen inzwischen, was kurz darauf geschehen wird. Es ist ein starker, emotionaler Auftakt zu einem Film, der insgesamt kalt und distanziert eine lange, quälende Odyssee schildert: Die Jagd auf den verantwortlichen al-Qaida-Führer Osama bin Laden. Die erste Aufnahme fängt einen Mann ein, der einen Gefangenen in einem dunklen, schmutzigen Raum foltert. In der Ecke steht eine Person mit einer Sturmhaube über dem Gesicht, die das grausame Geschehen regungslos mitansieht. Der Folterknecht heißt Dan (Jason Clarke) und seine vermummte Begleitung ist die Neue, Maya (Jessica Chastain). Trotz des unangenehmen Anblicks lernt Maya schnell – beim nächsten Versuch, aus dem Verhörten Ammar (Reda Kateb) durch jedes Mittel Informationen zu erlangen, wird sie ohne Maske vor diesen treten. In den Chefetagen gilt sie als „Killer“, ihr Nachname ist unbekannt. Ebenso wie die „wahre Maya“, die Frau, auf der diese Figur basiert, ein Mysterium bleibt. Sie ist diejenige, die im Film den finalen Startschuss zur Tötung bin Ladens veranlasst und damit eine Dekade der verzweifelten Suche spektakulär beendet. Wie die US-Zeitung Washington Post nun  Maya ist die Person, die uns hier als emotionales Zentrum bereitgestellt wird – auch wenn wir nie völlig ergründen, was sie nun so sehr an diesen Auftrag bindet. Weshalb sie sich selbst aufopfert. Sie ist besessen von ihrem Ziel und kämpft dafür teils erbarmungslos gegen ihre Vorgesetzten. Die Bezeichnung „Killer“ ist also keineswegs unangebracht. Im Verlauf von „Zero Dark Thirty“ lernen wir noch andere Charaktere kennen, die uns aber nie über den gesamten Zeitraum begleiten. Der tödliche Anschlag auf eine Kollegin schürt noch weiter das Feuer in Maya: „Ich werde bin Laden töten,“ ist ihr aufgebrachter Kommentar nach dem Vorfall. Sie selbst wird nicht den Abzug betätigen, aber sie besitzt die Ausdauer, sich durch das undurchsichtige Netzwerk an Informationen zu arbeiten und beweist am Ende den richtigen Riecher. Andere Anwesende schätzen die Wahrscheinlichkeit, den Terroristen in einem observierten Haus anzutreffen, auf lediglich 60%. Maya bleibt unbeirrt: Es sei nach Wahrscheinlichkeiten gefragt, nur deshalb sage sie 95%. Eigentlich seien es 100%. Das ist Dynamit im Konferenzraum.

Maya ist die Person, die uns hier als emotionales Zentrum bereitgestellt wird – auch wenn wir nie völlig ergründen, was sie nun so sehr an diesen Auftrag bindet. Weshalb sie sich selbst aufopfert. Sie ist besessen von ihrem Ziel und kämpft dafür teils erbarmungslos gegen ihre Vorgesetzten. Die Bezeichnung „Killer“ ist also keineswegs unangebracht. Im Verlauf von „Zero Dark Thirty“ lernen wir noch andere Charaktere kennen, die uns aber nie über den gesamten Zeitraum begleiten. Der tödliche Anschlag auf eine Kollegin schürt noch weiter das Feuer in Maya: „Ich werde bin Laden töten,“ ist ihr aufgebrachter Kommentar nach dem Vorfall. Sie selbst wird nicht den Abzug betätigen, aber sie besitzt die Ausdauer, sich durch das undurchsichtige Netzwerk an Informationen zu arbeiten und beweist am Ende den richtigen Riecher. Andere Anwesende schätzen die Wahrscheinlichkeit, den Terroristen in einem observierten Haus anzutreffen, auf lediglich 60%. Maya bleibt unbeirrt: Es sei nach Wahrscheinlichkeiten gefragt, nur deshalb sage sie 95%. Eigentlich seien es 100%. Das ist Dynamit im Konferenzraum. „Zero Dark Thirty“ ist nicht „The Hurt Locker Teil 2“. Bigelow und Boal versprechen uns zwar keine Dokumentation, aber die permanente Spannung in dem brisanten Thriller basiert nicht auf lautem Gewehrfeuer oder fatalen Sprengsätzen, sondern auf der geschickten Mischung aus Fakten und Fiktion. Wir kennen den Beginn der Geschichte, ihr Ende in Abbottabad am 2. Mai 2011 und möglicherweise einige Zwischenstationen. Wie jedoch die Operation ihren Lauf nahm und zu ihrem Resultat führte, das bringt uns das Werk auf fesselnde Weise nahe. Es ist eine völlig andere Perspektive, aus der wir das Geschehen beobachten – nicht durch die Augen von Soldaten, die bärtigen Männern auf einem Marktplatz hinterherlaufen, sondern aus den geheimen Schaltzentralen, wo geplant und evaluiert wird. Und so ist es bis zum intensiven Finale nicht bin Laden selbst, sondern dessen Bote, ein Phantom namens Abu Ahmed, dem Maya ihre volle Aufmerksamkeit schenkt. Der Film teilt sich in Kapitel auf, die verschiedene Aspekte der Mission beleuchten. Ein Rückschlag wird beispielsweise „Menschliches Versagen“ genannt, während sich „Spionagetechnik“ mit der zermürbenden Prozedur der Überwachung auseinandersetzt. Wer sich nur Action erhofft hat, den wird die komplexe Arbeit bis zur letzten halben Stunde bitter enttäuschen. Oscar-Preisträgerin Bigelow lässt uns auch den Frust ihrer Protagonistin spüren, wenn diese auf der Stelle tritt und das Ende nur von einem schnöden Ok abhängt. Zum Schluss verlassen wir Maya, schauen ihr zu, wie sie erwartungsvoll zwei Navy SEAL-Teams zu ihrem großen Einsatz aufbrechen lässt. Wer sich nicht schon zuvor mit seinen Händen im Kinositz festgekrallt hat, wird das spätestens dann nachholen. Der brodelnde Soundtrack von Alexandre Desplat („

„Zero Dark Thirty“ ist nicht „The Hurt Locker Teil 2“. Bigelow und Boal versprechen uns zwar keine Dokumentation, aber die permanente Spannung in dem brisanten Thriller basiert nicht auf lautem Gewehrfeuer oder fatalen Sprengsätzen, sondern auf der geschickten Mischung aus Fakten und Fiktion. Wir kennen den Beginn der Geschichte, ihr Ende in Abbottabad am 2. Mai 2011 und möglicherweise einige Zwischenstationen. Wie jedoch die Operation ihren Lauf nahm und zu ihrem Resultat führte, das bringt uns das Werk auf fesselnde Weise nahe. Es ist eine völlig andere Perspektive, aus der wir das Geschehen beobachten – nicht durch die Augen von Soldaten, die bärtigen Männern auf einem Marktplatz hinterherlaufen, sondern aus den geheimen Schaltzentralen, wo geplant und evaluiert wird. Und so ist es bis zum intensiven Finale nicht bin Laden selbst, sondern dessen Bote, ein Phantom namens Abu Ahmed, dem Maya ihre volle Aufmerksamkeit schenkt. Der Film teilt sich in Kapitel auf, die verschiedene Aspekte der Mission beleuchten. Ein Rückschlag wird beispielsweise „Menschliches Versagen“ genannt, während sich „Spionagetechnik“ mit der zermürbenden Prozedur der Überwachung auseinandersetzt. Wer sich nur Action erhofft hat, den wird die komplexe Arbeit bis zur letzten halben Stunde bitter enttäuschen. Oscar-Preisträgerin Bigelow lässt uns auch den Frust ihrer Protagonistin spüren, wenn diese auf der Stelle tritt und das Ende nur von einem schnöden Ok abhängt. Zum Schluss verlassen wir Maya, schauen ihr zu, wie sie erwartungsvoll zwei Navy SEAL-Teams zu ihrem großen Einsatz aufbrechen lässt. Wer sich nicht schon zuvor mit seinen Händen im Kinositz festgekrallt hat, wird das spätestens dann nachholen. Der brodelnde Soundtrack von Alexandre Desplat („ In den USA hat „Zero Dark Thirty“ eine Lawine an Diskusionen losgetreten: Er befürworte die gezeigten Foltermethoden, wie etwa das Waterboarding. Er verurteile diese. Er sei pures Propagandamaterial für die Wiederwahl von Präsident Obama. Das sei jetzt alles mal dahingestellt – wen diese Fragen wirklich beschäftigen, der soll sich gleich ein eigenes Bild von einem der besten Filme des Jahres 2012 machen. Es ist keine leichte Kost, die einen hier erwartet – aber das anspruchsvolle Werk ist jede seiner 157 Minuten wert.

In den USA hat „Zero Dark Thirty“ eine Lawine an Diskusionen losgetreten: Er befürworte die gezeigten Foltermethoden, wie etwa das Waterboarding. Er verurteile diese. Er sei pures Propagandamaterial für die Wiederwahl von Präsident Obama. Das sei jetzt alles mal dahingestellt – wen diese Fragen wirklich beschäftigen, der soll sich gleich ein eigenes Bild von einem der besten Filme des Jahres 2012 machen. Es ist keine leichte Kost, die einen hier erwartet – aber das anspruchsvolle Werk ist jede seiner 157 Minuten wert.

Bereits im Film-Musical Grease von 1978 trällerten John Travolta und Olivia Newton-John sich durch die High School. Spätestens seit dem Erfolg der High School Musical-Filme und von Glee stehen Musiknummern und Gesangeinlagen im akademischen Setting wieder hoch im Kurs. Genau da knüpft Pitch Perfect auch an. Obwohl der Film von Jason Moore auf dem gleichnamigen Buch von Mickey Rapkin basiert, so hat er seine Existenz mit Sicherheit den beiden eingangs erwähnten Erfolgsgeschichten zu verdanken. Zugegeben, für viele Leser wird diese Prämisse nicht sonderlich verlockend wirken. Eine bunt zusammengewürfelte College-Truppe, die sich ihre Gedanken und Sorgen wegsingt, ein neues unkonventionelles Mädchen, das frischen Wind in die Sache bringt und nationale Meisterschaften mit einem scheinbar übermächtigen Gegner. Zu diesem Zeitpunkt haben wahrscheinlich die meisten Leser mit dem Y-Chromosom und diejenigen über dem Alter von 20 bereits aufgehört zu lesen. Das hat man ja alles schon gesehen und es war auch beim ersten Mal nicht sonderlich überzeugend. Wer das jedoch tut, dem entgeht ein ungemein witziger und beschwingter Film. Die Grundidee von Pitch Perfect mag dem Glee-Muster folgen, doch der Film vom Debütregisseur Jason Moore hat mehr mit modernen US-amerikanischen High School Klassikern wie Heathers und Girls United gemein. Das Drehbuch aus der Feder von Kay Cannon strotzt nur so von zitierfähigen Sprüchen und scheut sich durchaus nicht vor bösem Humor, wie man ihn sicherlich nicht in High School Musical erwarten würde. Natürlich spielen die Musik und das A-cappella-Singen immer noch eine große Rolle und wer dagegen absolut allergisch ist, wird’s wohl mit Pitch Perfect auch schwer haben. Man muss aber kein großer Fan der Gesangseinlagen sein, um den Film von vorne bis hinten genießen zu können.

Bereits im Film-Musical Grease von 1978 trällerten John Travolta und Olivia Newton-John sich durch die High School. Spätestens seit dem Erfolg der High School Musical-Filme und von Glee stehen Musiknummern und Gesangeinlagen im akademischen Setting wieder hoch im Kurs. Genau da knüpft Pitch Perfect auch an. Obwohl der Film von Jason Moore auf dem gleichnamigen Buch von Mickey Rapkin basiert, so hat er seine Existenz mit Sicherheit den beiden eingangs erwähnten Erfolgsgeschichten zu verdanken. Zugegeben, für viele Leser wird diese Prämisse nicht sonderlich verlockend wirken. Eine bunt zusammengewürfelte College-Truppe, die sich ihre Gedanken und Sorgen wegsingt, ein neues unkonventionelles Mädchen, das frischen Wind in die Sache bringt und nationale Meisterschaften mit einem scheinbar übermächtigen Gegner. Zu diesem Zeitpunkt haben wahrscheinlich die meisten Leser mit dem Y-Chromosom und diejenigen über dem Alter von 20 bereits aufgehört zu lesen. Das hat man ja alles schon gesehen und es war auch beim ersten Mal nicht sonderlich überzeugend. Wer das jedoch tut, dem entgeht ein ungemein witziger und beschwingter Film. Die Grundidee von Pitch Perfect mag dem Glee-Muster folgen, doch der Film vom Debütregisseur Jason Moore hat mehr mit modernen US-amerikanischen High School Klassikern wie Heathers und Girls United gemein. Das Drehbuch aus der Feder von Kay Cannon strotzt nur so von zitierfähigen Sprüchen und scheut sich durchaus nicht vor bösem Humor, wie man ihn sicherlich nicht in High School Musical erwarten würde. Natürlich spielen die Musik und das A-cappella-Singen immer noch eine große Rolle und wer dagegen absolut allergisch ist, wird’s wohl mit Pitch Perfect auch schwer haben. Man muss aber kein großer Fan der Gesangseinlagen sein, um den Film von vorne bis hinten genießen zu können. Einen Beitrag hierzu leistet sicherlich die wundervoll aufgelegte Besetzung, die bis in die kleinsten Rollen perfekt ausgefüllt ist. Der entzückenden Anna Kendrick gelang mit ihrer oscarnominierten Performance in Up in the Air vor drei Jahren der große Durchbruch und zuletzt überzeugten sie in Nebenrollen in

Einen Beitrag hierzu leistet sicherlich die wundervoll aufgelegte Besetzung, die bis in die kleinsten Rollen perfekt ausgefüllt ist. Der entzückenden Anna Kendrick gelang mit ihrer oscarnominierten Performance in Up in the Air vor drei Jahren der große Durchbruch und zuletzt überzeugten sie in Nebenrollen in  Die männlichen Charaktere ziehen in Pitch Perfect hingegen den Kürzeren und bekommen jenseits des üblichen Rivalenbilds und des typischen liebenswerten Romantic Interests für Skylar Astins Jesse kaum Charakterzüge zugeschrieben. Die Liebesgeschichte zwischen Jesse und Beca entwickelt sich ebenfalls nach einer 08/15-Vorlage, wobei die beiden tatsächlich etwas Chemie miteinander haben. Doch sowohl die Männer als auch die Liebesgeschichte stehen hier nie im Vordergrund. Die Bühne gehört, wie der deutsche Titelzusatz schon besagt, den Darstellerinnen der Bellas, die sich in gekonnt inszenierten Gesangsszenen die Seele aus dem Leib singen und sich aber auch mit derselben Leidenschaft und Hingabe anzicken, wenn die Aussichten schlecht sind. So gut die Komödie auch ist zwischen den A-cappella-Szenen, so unfair wäre es, nicht auch diese mit Lob zu versehen. Sowohl die Jungs von den Treble Makers als auch The Bellas geben sich diesen Szenen mit enorm viel Elan und Esprit hin und sorgen dafür, dass in den besten Momenten, diese Begeisterung wie ein Funke auf die Zuschauer übergreift, sodass man nach einer besonders gelungenen Vorstellung für einen Moment vergisst, dass man im Kinos sitzt und die Bellas mit einem Applaus belohnen will.

Die männlichen Charaktere ziehen in Pitch Perfect hingegen den Kürzeren und bekommen jenseits des üblichen Rivalenbilds und des typischen liebenswerten Romantic Interests für Skylar Astins Jesse kaum Charakterzüge zugeschrieben. Die Liebesgeschichte zwischen Jesse und Beca entwickelt sich ebenfalls nach einer 08/15-Vorlage, wobei die beiden tatsächlich etwas Chemie miteinander haben. Doch sowohl die Männer als auch die Liebesgeschichte stehen hier nie im Vordergrund. Die Bühne gehört, wie der deutsche Titelzusatz schon besagt, den Darstellerinnen der Bellas, die sich in gekonnt inszenierten Gesangsszenen die Seele aus dem Leib singen und sich aber auch mit derselben Leidenschaft und Hingabe anzicken, wenn die Aussichten schlecht sind. So gut die Komödie auch ist zwischen den A-cappella-Szenen, so unfair wäre es, nicht auch diese mit Lob zu versehen. Sowohl die Jungs von den Treble Makers als auch The Bellas geben sich diesen Szenen mit enorm viel Elan und Esprit hin und sorgen dafür, dass in den besten Momenten, diese Begeisterung wie ein Funke auf die Zuschauer übergreift, sodass man nach einer besonders gelungenen Vorstellung für einen Moment vergisst, dass man im Kinos sitzt und die Bellas mit einem Applaus belohnen will.