The Collection, USA 2012 • 82 Min • Regie: Marcus Dunstan • Drehbuch: Patrick Melton & Marcus Dunstan • Mit: Josh Stewart, Emma Fitzpatrick, Christopher McDonald, Tim Griffin, Randall Archer • Kamera: Sam McCurdy • Musik: Charlie Clouser • SPIO/JK: strafrechtlich unbedenklich • Verleih: Planet Media • Website

„The Collection“ nennt sich die Fortsetzung zu Marcus Dunstans Horrorthriller „The Collector“ von 2009. Und dieser Titel ist goldrichtig, denn mehr als eine Ansammlung geschmacklos inzenierter Grausamkeiten hält dieses stumpfe Machwerk für seine Zuschauer kaum bereit. Es ist erneut der Dieb Arkin (Josh Stewart), der sich mit dem maskierten Unhold, welcher mit Vorliebe seine Opfer mit seinen perfiden Fallen dezimiert und am Ende immer eines lebend einfängt, herumschlagen muss – allerdings bekommt dieser nun Unterstützung von einem kleinen Söldnertrupp, der die junge Milliardärstochter Elena (Emma Fitzpatrick) aus dem Versteck des Psychopathen retten soll. Wie Kenner des Vorgängers wissen: Arkin ist zuvor selbst von dem Collector entführt worden und dieser Film startet dementsprechend mit seiner zufälligen Befreiung während eines weiteren Blutbades in einem obskuren Privatclub. Und wie sich dann später herausstellen soll, hat Arkin den Weg zum Domizil seines Peinigers akribisch genau dokumentiert (ich meine, hey: Wer würde nicht gleich, nachdem er schwer verletzt in einer Kiste eingeschlossen wurde, die Fahrtrichtung des Autos durch tiefe Unterarmschnitte festhalten?!), so dass die Ankunft bei dem verlassenen Hotel Argento (dieser wahrscheinlich charmant gemeinte Insidergag schiebt Dunstans Film nur noch stärker in den muffigen Dunstkreis des ehemaligen Italohorrorprofis anno 2012) nur eine lästige Formalität darstellt. Was nun folgt, ist ein hoher Blutzoll, viel Geballer, dumpfe Charaktere und die Erkenntnis, dass dieses Sequel gehörig in die Hose gegangen ist …

„The Collection“ nennt sich die Fortsetzung zu Marcus Dunstans Horrorthriller „The Collector“ von 2009. Und dieser Titel ist goldrichtig, denn mehr als eine Ansammlung geschmacklos inzenierter Grausamkeiten hält dieses stumpfe Machwerk für seine Zuschauer kaum bereit. Es ist erneut der Dieb Arkin (Josh Stewart), der sich mit dem maskierten Unhold, welcher mit Vorliebe seine Opfer mit seinen perfiden Fallen dezimiert und am Ende immer eines lebend einfängt, herumschlagen muss – allerdings bekommt dieser nun Unterstützung von einem kleinen Söldnertrupp, der die junge Milliardärstochter Elena (Emma Fitzpatrick) aus dem Versteck des Psychopathen retten soll. Wie Kenner des Vorgängers wissen: Arkin ist zuvor selbst von dem Collector entführt worden und dieser Film startet dementsprechend mit seiner zufälligen Befreiung während eines weiteren Blutbades in einem obskuren Privatclub. Und wie sich dann später herausstellen soll, hat Arkin den Weg zum Domizil seines Peinigers akribisch genau dokumentiert (ich meine, hey: Wer würde nicht gleich, nachdem er schwer verletzt in einer Kiste eingeschlossen wurde, die Fahrtrichtung des Autos durch tiefe Unterarmschnitte festhalten?!), so dass die Ankunft bei dem verlassenen Hotel Argento (dieser wahrscheinlich charmant gemeinte Insidergag schiebt Dunstans Film nur noch stärker in den muffigen Dunstkreis des ehemaligen Italohorrorprofis anno 2012) nur eine lästige Formalität darstellt. Was nun folgt, ist ein hoher Blutzoll, viel Geballer, dumpfe Charaktere und die Erkenntnis, dass dieses Sequel gehörig in die Hose gegangen ist …

Halten wir zu Beginn eine Sache ganz klar fest: Eine Genremeisterleistung ist schon „The Collector“ nicht gewesen. Dennoch konnte man bei diesem ein gewisses Gespür für eine morbide Atmosphäre und beklemmende Spannung nicht leugnen. Außerdem konnte man dort noch etwas festmachen, das man wohl etwas übertrieben als „Drama“ bezeichnen könnte: Der Protagonist der Geschichte sieht sich gezwungen, zum Schutz seiner Familie ein Verbrechen zu begehen und findet schließlich ein ganz anderes Szenario vor, das den einstigen Täter letztlich zum handelnden Helden erhebt. Auch die Opfer in „The Collector“ sind nicht annährend so anonym als Schlachtvieh gekennzeichnet worden, wie die hölzernen Schablonen in „The Collection“. Im Erstling hat sich das Autorenduo Marcus Dunstan und Patrick Melton (u.a. die „Saw“-Reihe ab Teil vier) noch Zeit für eine notwendige Exposition gegönnt, die die Zuschauer mit den Charakteren vertraut gemacht und so eine Empathie ermöglicht hat. „The Collection“ dauert inklusive seines ausschweifenden Vor- und Abspanns knappe 80 Minuten – zieht man die Titel und diversen Rückblenden aus Teil eins ab, so verbleibt etwa eine gute Stunde. Das reicht dann für Gore und dämliche Situationen, nicht jedoch für eine involvierende Handlung. Schon der spektakuläre Auftakt während einer geheimen Rave-Party veranschaulicht, was die Zuschauer dann auch im weiteren Verlauf erwarten soll: Zu einer Bildästhetik, die einer Schampoo- oder Limonaden-Werbung vielleicht nicht ganz unähnlich ist, finden stereotype Teens in einem herabsausenden Mähdrescher-Rotor und einer Presse ihren qualvollen Tod. Die sind ja eh alle blöd und verdienen es, zu sterben. Hahaha.

Halten wir zu Beginn eine Sache ganz klar fest: Eine Genremeisterleistung ist schon „The Collector“ nicht gewesen. Dennoch konnte man bei diesem ein gewisses Gespür für eine morbide Atmosphäre und beklemmende Spannung nicht leugnen. Außerdem konnte man dort noch etwas festmachen, das man wohl etwas übertrieben als „Drama“ bezeichnen könnte: Der Protagonist der Geschichte sieht sich gezwungen, zum Schutz seiner Familie ein Verbrechen zu begehen und findet schließlich ein ganz anderes Szenario vor, das den einstigen Täter letztlich zum handelnden Helden erhebt. Auch die Opfer in „The Collector“ sind nicht annährend so anonym als Schlachtvieh gekennzeichnet worden, wie die hölzernen Schablonen in „The Collection“. Im Erstling hat sich das Autorenduo Marcus Dunstan und Patrick Melton (u.a. die „Saw“-Reihe ab Teil vier) noch Zeit für eine notwendige Exposition gegönnt, die die Zuschauer mit den Charakteren vertraut gemacht und so eine Empathie ermöglicht hat. „The Collection“ dauert inklusive seines ausschweifenden Vor- und Abspanns knappe 80 Minuten – zieht man die Titel und diversen Rückblenden aus Teil eins ab, so verbleibt etwa eine gute Stunde. Das reicht dann für Gore und dämliche Situationen, nicht jedoch für eine involvierende Handlung. Schon der spektakuläre Auftakt während einer geheimen Rave-Party veranschaulicht, was die Zuschauer dann auch im weiteren Verlauf erwarten soll: Zu einer Bildästhetik, die einer Schampoo- oder Limonaden-Werbung vielleicht nicht ganz unähnlich ist, finden stereotype Teens in einem herabsausenden Mähdrescher-Rotor und einer Presse ihren qualvollen Tod. Die sind ja eh alle blöd und verdienen es, zu sterben. Hahaha.

Dabei vergisst das Zielpublikum möglicherweise, dass die Dekadenz nicht nur in dem Szenario vor ihm stattfindet, sondern auch in dem Kinossal, in dem es selbst sitzt. Es ist die pure Freude an dem Brechen von Körpern und der Zerstörung von Leben, ein Zelebrieren von Gewalt, das an die extatische Darstellung von Sex in Pornos erinnert. Ein waschechter Gewaltporno. Wer genau das sucht, kann diesen Text aus seinem Gedächtnis streichen und direkt zur Tat der Sichtung schreiten. Kein wahrer Nervenkitzel, keine dichte Stimmung, keine Tragik im Inneren der Geschichte, keine Mythologie hinter dem Grauen, keine ironische Brechung erwarten einen hier – nur Gewalt in ihrer zynischten Ausprägung; gepaart mit Adrenalin, bedingt durch Lautstärke und halsbrecherisches Tempo. Dieser filmische Status Quo könnte im besten Fall als Spiegel dienen und sowohl auf bittere Weise vor Augen führen, in welcher Sackgasse sich der Horror momentan doch vermehrt befindet, als auch demonstrieren, dass die empfundene Qualität am Ende vielleicht auf nichts anderem als blinder (Genre-)Loyalität basiert. Ich vermute allerdings, dass dies eben nicht die Intention der Verantwortlichen gewesen ist – „The Collection“ sollte wohl einfach auf niedrigstem Niveau unterhalten. Auf der Strecke bleiben dabei solche Zuschauer, die zumindest etwas mehr als diese sadistische Schlachtfabrik beansprucht haben, und der solide Vorgänger.

Dabei vergisst das Zielpublikum möglicherweise, dass die Dekadenz nicht nur in dem Szenario vor ihm stattfindet, sondern auch in dem Kinossal, in dem es selbst sitzt. Es ist die pure Freude an dem Brechen von Körpern und der Zerstörung von Leben, ein Zelebrieren von Gewalt, das an die extatische Darstellung von Sex in Pornos erinnert. Ein waschechter Gewaltporno. Wer genau das sucht, kann diesen Text aus seinem Gedächtnis streichen und direkt zur Tat der Sichtung schreiten. Kein wahrer Nervenkitzel, keine dichte Stimmung, keine Tragik im Inneren der Geschichte, keine Mythologie hinter dem Grauen, keine ironische Brechung erwarten einen hier – nur Gewalt in ihrer zynischten Ausprägung; gepaart mit Adrenalin, bedingt durch Lautstärke und halsbrecherisches Tempo. Dieser filmische Status Quo könnte im besten Fall als Spiegel dienen und sowohl auf bittere Weise vor Augen führen, in welcher Sackgasse sich der Horror momentan doch vermehrt befindet, als auch demonstrieren, dass die empfundene Qualität am Ende vielleicht auf nichts anderem als blinder (Genre-)Loyalität basiert. Ich vermute allerdings, dass dies eben nicht die Intention der Verantwortlichen gewesen ist – „The Collection“ sollte wohl einfach auf niedrigstem Niveau unterhalten. Auf der Strecke bleiben dabei solche Zuschauer, die zumindest etwas mehr als diese sadistische Schlachtfabrik beansprucht haben, und der solide Vorgänger.

Trailer

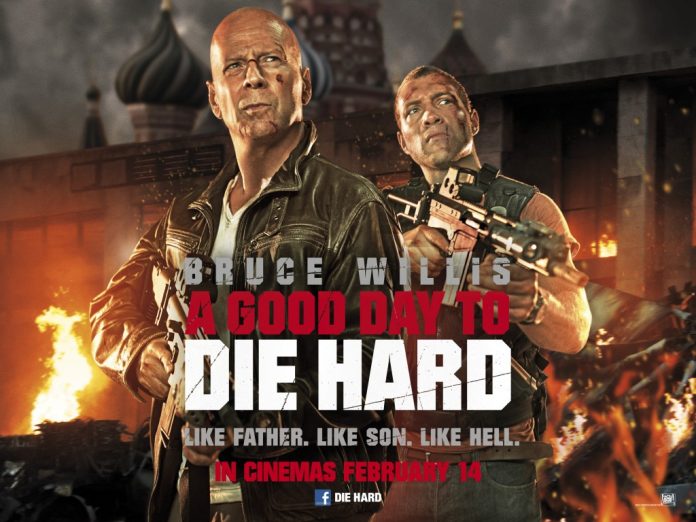

Als 1999 Star Wars: Episode I – Die Dunkle Bedrohung in die Kinos kam, hagelte es von unzufriedenen Star-Wars-Fans weltweit Vorwürfe gegen den Regisseur und den Serien-Schöpfer George Lucas, er habe die Star-Wars-Saga durch den Film (und seine Nachfolger) zerstört und somit schöne Kindheitserinnerungen ruiniert. Der wohl bekannteste Spruch, der dabei häufig fiel, war: „George Lucas hat meine Kindheit vergewaltigt“. Da ich selbst nicht mit Star Wars aufgewachsen bin und die Filme (relativ) spät sah, habe ich damals die Bedeutung dieses Aufschreis nicht ganz nachvollziehen können, obwohl ich Die Dunkle Bedrohung auch ziemlich mies fand. Erst jetzt, während meiner Sichtung des neuen sogenannten „Stirb-langsam-Films“, wurde mir der Schmerz der Fans von damals zumindest teilweise klar. Natürlich will ich jetzt nicht behaupte, Stirb langsam hätte einen ähnlichen filmhistorischen Stellenwert wie die ursprüngliche Star-Wars-Trilogie, doch für mich persönlich waren die ersten drei Stirb-langsam-Streifen Teil meiner Kindheit und Jugend und John McClane einer der coolsten Actionhelden überhaupt. Als dann vor sechs Jahren die Reihe sich mit Stirb langsam 4.0 zurückgemeldet hat, waren viele nicht zuletzt wegen der milden PG-13-Altersfreigabe bestenfalls vorsichtig optimistisch. Umso größer war die Überraschung, dass Bruce Willis in seiner Paraderolle erneut völlig aufging und der Film sich zwar nicht immer wie die ersten drei angefühlt hat, aber zugleich auch blendend inszenierte Action geboten hat und sich seine Altersfreigabe kaum anmerken ließ. Ich wurde überzeugt, dass noch genug Leben im Actionhelden McClane steckt und erwartete seitdem sehnsüchtig den unvermeidlichen fünften Teil. Als dann auch noch bekannt wurde, dass dieser mit dem harten R-Rating daherkommen würde, schien sich alles in die richtige Richtung zu entwickeln.

Als 1999 Star Wars: Episode I – Die Dunkle Bedrohung in die Kinos kam, hagelte es von unzufriedenen Star-Wars-Fans weltweit Vorwürfe gegen den Regisseur und den Serien-Schöpfer George Lucas, er habe die Star-Wars-Saga durch den Film (und seine Nachfolger) zerstört und somit schöne Kindheitserinnerungen ruiniert. Der wohl bekannteste Spruch, der dabei häufig fiel, war: „George Lucas hat meine Kindheit vergewaltigt“. Da ich selbst nicht mit Star Wars aufgewachsen bin und die Filme (relativ) spät sah, habe ich damals die Bedeutung dieses Aufschreis nicht ganz nachvollziehen können, obwohl ich Die Dunkle Bedrohung auch ziemlich mies fand. Erst jetzt, während meiner Sichtung des neuen sogenannten „Stirb-langsam-Films“, wurde mir der Schmerz der Fans von damals zumindest teilweise klar. Natürlich will ich jetzt nicht behaupte, Stirb langsam hätte einen ähnlichen filmhistorischen Stellenwert wie die ursprüngliche Star-Wars-Trilogie, doch für mich persönlich waren die ersten drei Stirb-langsam-Streifen Teil meiner Kindheit und Jugend und John McClane einer der coolsten Actionhelden überhaupt. Als dann vor sechs Jahren die Reihe sich mit Stirb langsam 4.0 zurückgemeldet hat, waren viele nicht zuletzt wegen der milden PG-13-Altersfreigabe bestenfalls vorsichtig optimistisch. Umso größer war die Überraschung, dass Bruce Willis in seiner Paraderolle erneut völlig aufging und der Film sich zwar nicht immer wie die ersten drei angefühlt hat, aber zugleich auch blendend inszenierte Action geboten hat und sich seine Altersfreigabe kaum anmerken ließ. Ich wurde überzeugt, dass noch genug Leben im Actionhelden McClane steckt und erwartete seitdem sehnsüchtig den unvermeidlichen fünften Teil. Als dann auch noch bekannt wurde, dass dieser mit dem harten R-Rating daherkommen würde, schien sich alles in die richtige Richtung zu entwickeln. Doch leider weit gefehlt. War Stirb langsam 4.0 noch ein Glücksgriff, bei dem vieles funktioniert hat, was auch hätte leicht schief gehen können, so ist Ein guter Tag zum Sterben genau das, was ich und viele andere bereits für den vierten Teil befürchtet haben – ein lauer Aufguss der Serie, bei dem alle scheinbar nur für das schnelle Geld mitmachen, welches mit der Stirb-langsam-Marke zu machen ist. Leider haben die Macher hierbei komplett vergessen, was Stirb langsam und John McClane überhaupt so sehenswert gemacht hat – dass Bruce Willis als McClane kein Muskelprotz und Superman war, der sich ohne einen Kratzer zu holen durch Hunderte von austauschbaren Bösewichten geschossen hat. Insbesondere im ersten Film, aber zum Teil auch im zweiten und im dritten, sieht man McClane als einen sehr menschlichen Charakter, einen Durchschnittskerl (zugegeben, einen extrem widerstandsfähigen und einfallsreichen), der in eine unglaubliche Situation gerät, der er eigentlich nicht gewachsen ist. Dabei fiel er auch auf die Schnauze, hat was auf die Fresse gekriegt und kam meistens nur mit knapper Not durch. Wenn McClane sich im ersten Film Glassplitter aus seinen Füßen zieht, fühlt man mit ihm mit. Nicht einmal der Hauch davon ist im fünften Film übrig geblieben. Hier fällt der ältere McClane durch Dutzende Glasscheiben, springt aus Hubschraubern, von einem Wolkenkratzer (nur um auf einem bequem platzierten Baugerüst zu landen) und überschlägt sich mehrmals in einem Laster – nur um direkt danach ohne Knochenbrüche, ausgerenkte Gelenke oder irgendwelche sonstigen Verletzungen, die über oberflächliche Kratzer hinausgehen, auf die Beine zu springen. Ein wahres Stehaufmännchen. Bruce Willis als McClane ist zu einem Comic-Superhelden mutiert, doch zumindest benötigt Iron Man eine Metallrüstung, um unverletzt zu bleiben. Darüber kann John McClane wohl nur schmunzeln. Auch radioaktive Strahlung kann ihm nichts anhaben, wie sich während des Finales auf dem Tschernobyl-Gelände herausstellt und mit einer bescheuerten Erklärung abgetan wird (Anti-Radioaktivitätsspray? Regenwasser??).

Doch leider weit gefehlt. War Stirb langsam 4.0 noch ein Glücksgriff, bei dem vieles funktioniert hat, was auch hätte leicht schief gehen können, so ist Ein guter Tag zum Sterben genau das, was ich und viele andere bereits für den vierten Teil befürchtet haben – ein lauer Aufguss der Serie, bei dem alle scheinbar nur für das schnelle Geld mitmachen, welches mit der Stirb-langsam-Marke zu machen ist. Leider haben die Macher hierbei komplett vergessen, was Stirb langsam und John McClane überhaupt so sehenswert gemacht hat – dass Bruce Willis als McClane kein Muskelprotz und Superman war, der sich ohne einen Kratzer zu holen durch Hunderte von austauschbaren Bösewichten geschossen hat. Insbesondere im ersten Film, aber zum Teil auch im zweiten und im dritten, sieht man McClane als einen sehr menschlichen Charakter, einen Durchschnittskerl (zugegeben, einen extrem widerstandsfähigen und einfallsreichen), der in eine unglaubliche Situation gerät, der er eigentlich nicht gewachsen ist. Dabei fiel er auch auf die Schnauze, hat was auf die Fresse gekriegt und kam meistens nur mit knapper Not durch. Wenn McClane sich im ersten Film Glassplitter aus seinen Füßen zieht, fühlt man mit ihm mit. Nicht einmal der Hauch davon ist im fünften Film übrig geblieben. Hier fällt der ältere McClane durch Dutzende Glasscheiben, springt aus Hubschraubern, von einem Wolkenkratzer (nur um auf einem bequem platzierten Baugerüst zu landen) und überschlägt sich mehrmals in einem Laster – nur um direkt danach ohne Knochenbrüche, ausgerenkte Gelenke oder irgendwelche sonstigen Verletzungen, die über oberflächliche Kratzer hinausgehen, auf die Beine zu springen. Ein wahres Stehaufmännchen. Bruce Willis als McClane ist zu einem Comic-Superhelden mutiert, doch zumindest benötigt Iron Man eine Metallrüstung, um unverletzt zu bleiben. Darüber kann John McClane wohl nur schmunzeln. Auch radioaktive Strahlung kann ihm nichts anhaben, wie sich während des Finales auf dem Tschernobyl-Gelände herausstellt und mit einer bescheuerten Erklärung abgetan wird (Anti-Radioaktivitätsspray? Regenwasser??). Das bringt mich zu einem weiteren Kritikpunkt. Man mag über die Regiefähigkeiten von Len Wiseman sagen, was man will, doch der Regisseur kann Action aufregend inszenieren. Das hat er in Underworld, im

Das bringt mich zu einem weiteren Kritikpunkt. Man mag über die Regiefähigkeiten von Len Wiseman sagen, was man will, doch der Regisseur kann Action aufregend inszenieren. Das hat er in Underworld, im