Moneyball, USA 2011 • 133 Min • Regie: Bennett Miller • Drehbuch: Steven Zaillian & Aaron Sorkin • Mit: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright Penn, Chris Pratt • Kamera: Wally Pfister • Musik: Mychael Danna • FSK: ohne Altersbeschränkung • Verleih: Sony Pictures • Kinostart: 02.02.2012

„How can you not get romantic about baseball?“

Was weiss ich über Baseball? Ich weiss, dass man dafür einen entsprechenden Schläger, einen Helm und so einen eigenartigen, großen Handschuh zum Auffangen benötigt. Und dass der Werfer, wenn der Ball durch die Luft fliegt, wie von der Tarantel gestochen um den Platz flitzen muss. Ich befürchte, ich bin – vorsichtig ausgedrückt – keine Kapazität auf dem Gebiet. Aber da diese typisch US-amerikanische Sportart hierzulande auch gar nicht so schrecklich populär ist, gehe ich davon aus, dass ich mit meinem Unwissen nicht allein dastehe. In „Moneyball“ befasst sich der „Capote“-Regisseur Bennett Miller mit der wahren Erfolgsgeschichte des Oakland Athletics-Managers Billy Beane. Beane wird von einem äußerst charismatischen Brad Pitt verkörpert, der außerdem Flügelunterstützung von Jonah Hill als sein junger Assistent Peter Brand und Philip Seymour Hoffman als Team-Coach Art Howe erhält. Die wahren Stars des Films sind aber die beiden Drehbuchautoren Steven Zaillian und Aaron Sorkin, die sich hier auf Michael Lewis’ Buch „Moneyball: The Art Of Winning An Unfair Game“ stützen. Zaillian hat sich zuvor unter anderem für die Vorlage zu Steven Spielbergs kraftvollem „Schindlers Liste“ (1993) verantwortlich gezeichnet, und Aaron Sorkin hat zuletzt das Kunststück vollbracht, die Entstehung des Netzwerks facebook auch für Computer-Laien in eine spannende Erzählsprache zu transferieren. In eine ähnliche Kerbe wie „The Social Network“ (2010) schlägt nun auch Millers Arbeit: „Moneyball“ ist ein fesselndes, dialoglastiges Werk, das uns auf unterhaltsame Weise ein reales Ereignis ohne trockenen Ballast vermittelt.

Was weiss ich über Baseball? Ich weiss, dass man dafür einen entsprechenden Schläger, einen Helm und so einen eigenartigen, großen Handschuh zum Auffangen benötigt. Und dass der Werfer, wenn der Ball durch die Luft fliegt, wie von der Tarantel gestochen um den Platz flitzen muss. Ich befürchte, ich bin – vorsichtig ausgedrückt – keine Kapazität auf dem Gebiet. Aber da diese typisch US-amerikanische Sportart hierzulande auch gar nicht so schrecklich populär ist, gehe ich davon aus, dass ich mit meinem Unwissen nicht allein dastehe. In „Moneyball“ befasst sich der „Capote“-Regisseur Bennett Miller mit der wahren Erfolgsgeschichte des Oakland Athletics-Managers Billy Beane. Beane wird von einem äußerst charismatischen Brad Pitt verkörpert, der außerdem Flügelunterstützung von Jonah Hill als sein junger Assistent Peter Brand und Philip Seymour Hoffman als Team-Coach Art Howe erhält. Die wahren Stars des Films sind aber die beiden Drehbuchautoren Steven Zaillian und Aaron Sorkin, die sich hier auf Michael Lewis’ Buch „Moneyball: The Art Of Winning An Unfair Game“ stützen. Zaillian hat sich zuvor unter anderem für die Vorlage zu Steven Spielbergs kraftvollem „Schindlers Liste“ (1993) verantwortlich gezeichnet, und Aaron Sorkin hat zuletzt das Kunststück vollbracht, die Entstehung des Netzwerks facebook auch für Computer-Laien in eine spannende Erzählsprache zu transferieren. In eine ähnliche Kerbe wie „The Social Network“ (2010) schlägt nun auch Millers Arbeit: „Moneyball“ ist ein fesselndes, dialoglastiges Werk, das uns auf unterhaltsame Weise ein reales Ereignis ohne trockenen Ballast vermittelt.

Im Jahr 2002 gelang den Oakland A’s der Durchbruch, als sie mit zwanzig Spielsiegen in Folge einen neuen American League-Rekord aufgestellt haben. Die Methode, die letztlich zum Erfolg geführt hat, soll den Sport für immer verändern. Doch es ist ein steiniger Weg bis dorthin gewesen. Zu Beginn lernen wir Billy Beane kennen, wie er mit dem Gesicht zur Wand steht; verzweifelt versucht, sein zerbrochenes Team wieder auf den Weg zu bringen. Wie gelingt das, wenn einem schlicht das nötige Kleingeld für die richtigen Spieler fehlt? Die Oakland A’s dienen als eine Art Ersatzteillager für die dicken Fische im Geschäft. Sie bauen hoffnungsvolle Talente auf, die Leute mit den prallen Scheckheften kaufen sie ihnen wieder weg. Beanes beste Investition besteht nicht etwa aus einem Spieler, sondern aus dem jungen Wirtschafts-Genie und Yale-Absolventen Peter Brand, der durch die Vorstellung eines gänzlich unorthodoxen Konzeptes bei ihm Eindruck hinterlassen hat. Brands Geheimnis basiert auf den Theorien von Bill James, einem weitgehend unbeachteten Statistiker. Während die Spieler zuvor aufgrund festgefahrener, teils banaler Kriterien – wir erfahren bei einer Besprechung, dass unter anderem sogar das Aussehen der Freundin eines davon sein kann – ausgesucht worden sind, wird nun die Entscheidung von harten Formeln und Zahlen vorgegeben. Unter den neuen Bedingungen kommen selbst angeschlagene und ausgemusterte Talente wieder in die engere Wahl, wenn sie mit ihren vorhandenen Fähigkeiten die Löcher im sinkenden Schiff zu stopfen vermögen. Natürlich stößt die neue Ausrichtung bei den alten Hasen und Fans auf eine gehörige Portion Skepsis. Ein Team voller Ausschussware – wie soll das gut gehen? Underdogs haben eine lange Tradition in der Welt des Kinos. Nicht zuletzt seit Sylvester Stallone als „Rocky“ 1976 bewiesen hat, dass auch die Außenseiter der Gesellschaft ihre große Chance zu nutzen wissen, liebt das Publikum Geschichten über den Aufstieg der Geprügelten. Aber geht es uns nun in erster Linie darum, zuzusehen, wie der Kampf dann auch gewonnen wird? Eigentlich geht es uns doch vielmehr darum, zuzusehen, mit wieviel Herzblut sich auf diesen vorbereitet wird. Unerbittlich darauf hingearbeitet wird – der Weg ist das Ziel. Es geht uns darum, den eisernen Willen der betreffenden Person oder Gruppe zu spüren. Das inspiriert uns.

In „Moneyball“ ist es Billy Beane, welcher als Profi-Spieler vor seiner Manager-Karriere selbst nicht den Anforderungen seiner Mannschaft gerecht werden konnte, der sich entgegen aller Warnungen für einen frischen Durchzug in der muffigen Team-Umkleide entscheidet – und mit seinem Wagnis Recht behalten soll. Den Respekt für so etwas erntet man allerdings immer erst im Nachhinein, nach dem Spott. Während auf dem Feld gespielt wird, tobt hinter den Kulissen ein regelrechter Krieg. Harscher Streit mit dem unzufriedenen Coach über die neue Aufstellung steht an der Tagesordnung. Niemand vertraut Beane, aber Beane vertraut Brand. Und er setzt alles auf eine Karte, um nachhaltig etwas zu bewegen. Er eröffnet so nicht nur sich, sondern einem ganzen Haufen sträflich unterschätzter Talente, neue Möglichkeiten, die wohl außer ihm, Brand und Bill James niemand auf dem Schirm gehabt hätte.Was interessiert mich jetzt Baseball? Ganz ehrlich, nicht die Bohne! „Moneyball“ hätte ebensogut als Film über Schach oder Eiskunstlauf für mich funktioniert – wenn das Resultat dann auch ähnlich mitreißend umgesetzt worden wäre. Mich interessieren die Menschen, die hinter dem Sport stehen, ihr persönliches Drama und ihr Einsatz. Ich mag die ruhige, sorgfältige Art, mit der Regisseur Miller seine Geschichte ausbreitet. Ich mag Brad Pitt in seiner Rolle als willensstarker Manager und geschiedener Vater, der keine Angst davor hat, auch harte Entscheidungen gerade heraus zu treffen, und ich mag Jonah Hill als hochintelligenten aber schüchternen Newcomer, der in der stillen Ecke seine große Stunde fast verpasst hätte. Ich mag, dass „Moneyball“ ein einfacher, positiver Film über greifbare Personen mit dem richtigen Riecher zur richtigen Zeit ist. Und mir gefällt der epische Soundtrack von Mychael Danna („Little Miss Sunshine“), der mich dazu animiert, unverzüglich mein Trikot überzustreifen und euphorisch aufs Spielfeld zu stürmen. Nur, um dann was genau nochmal zu tun…?

In „Moneyball“ ist es Billy Beane, welcher als Profi-Spieler vor seiner Manager-Karriere selbst nicht den Anforderungen seiner Mannschaft gerecht werden konnte, der sich entgegen aller Warnungen für einen frischen Durchzug in der muffigen Team-Umkleide entscheidet – und mit seinem Wagnis Recht behalten soll. Den Respekt für so etwas erntet man allerdings immer erst im Nachhinein, nach dem Spott. Während auf dem Feld gespielt wird, tobt hinter den Kulissen ein regelrechter Krieg. Harscher Streit mit dem unzufriedenen Coach über die neue Aufstellung steht an der Tagesordnung. Niemand vertraut Beane, aber Beane vertraut Brand. Und er setzt alles auf eine Karte, um nachhaltig etwas zu bewegen. Er eröffnet so nicht nur sich, sondern einem ganzen Haufen sträflich unterschätzter Talente, neue Möglichkeiten, die wohl außer ihm, Brand und Bill James niemand auf dem Schirm gehabt hätte.Was interessiert mich jetzt Baseball? Ganz ehrlich, nicht die Bohne! „Moneyball“ hätte ebensogut als Film über Schach oder Eiskunstlauf für mich funktioniert – wenn das Resultat dann auch ähnlich mitreißend umgesetzt worden wäre. Mich interessieren die Menschen, die hinter dem Sport stehen, ihr persönliches Drama und ihr Einsatz. Ich mag die ruhige, sorgfältige Art, mit der Regisseur Miller seine Geschichte ausbreitet. Ich mag Brad Pitt in seiner Rolle als willensstarker Manager und geschiedener Vater, der keine Angst davor hat, auch harte Entscheidungen gerade heraus zu treffen, und ich mag Jonah Hill als hochintelligenten aber schüchternen Newcomer, der in der stillen Ecke seine große Stunde fast verpasst hätte. Ich mag, dass „Moneyball“ ein einfacher, positiver Film über greifbare Personen mit dem richtigen Riecher zur richtigen Zeit ist. Und mir gefällt der epische Soundtrack von Mychael Danna („Little Miss Sunshine“), der mich dazu animiert, unverzüglich mein Trikot überzustreifen und euphorisch aufs Spielfeld zu stürmen. Nur, um dann was genau nochmal zu tun…?

Kritik im Original erschienen bei mannbeisstfilm.de

Als die Brüder Lumière ihren Stummfilm „Ankunft eines Zuges in La Ciotat“ 1895 erstmals einem Publikum vorstellten, soll dieses in Panik vor dem auf der Leinwand herannahenden Zug angeblich schlagartig den Saal verlassen haben. Ob diese Überlieferung nun stimmt, oder nur eine spannende Ausschmückung des Ereignisses gewesen ist, sei jetzt dahingestellt. Fest steht, dass diese Geschichte auf sehr schöne Weise die Macht der bewegten Bilder auf den Punkt bringt: Sie können in Zuschauern extrem starke und direkte Emotionen hervorrufen. Scorsese, inzwischen 69 Jahre alt, ist ein Name, den man vermutlich zunächst eher mit rauen Arbeiten wie „Hexenkessel“ (1973), „Taxi Driver“ (1976) oder „Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“ (1990) in Verbindung bringt. Mit „Hugo Cabret“ schlägt der sympathische Italoamerikaner nun gänzlich unerwartete Töne an und beweist, dass er auch als sanfter Märchenonkel eine ausgezeichnete Figur macht und die ganz Kleinen nicht immer aus seinem Werk ausschließen muss. Als Kinderfilm kann man dieses Stück purer Magie allerdings nicht bezeichnen – zumindest nicht nur. Falls ja, darf ich mich jetzt auch nochmal zu den winzigen Rackern zählen, habe ich doch auch mit offenem Mund staunend bis zum Ende des Abspanns auf die Projektion vor mir gestarrt.

Als die Brüder Lumière ihren Stummfilm „Ankunft eines Zuges in La Ciotat“ 1895 erstmals einem Publikum vorstellten, soll dieses in Panik vor dem auf der Leinwand herannahenden Zug angeblich schlagartig den Saal verlassen haben. Ob diese Überlieferung nun stimmt, oder nur eine spannende Ausschmückung des Ereignisses gewesen ist, sei jetzt dahingestellt. Fest steht, dass diese Geschichte auf sehr schöne Weise die Macht der bewegten Bilder auf den Punkt bringt: Sie können in Zuschauern extrem starke und direkte Emotionen hervorrufen. Scorsese, inzwischen 69 Jahre alt, ist ein Name, den man vermutlich zunächst eher mit rauen Arbeiten wie „Hexenkessel“ (1973), „Taxi Driver“ (1976) oder „Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“ (1990) in Verbindung bringt. Mit „Hugo Cabret“ schlägt der sympathische Italoamerikaner nun gänzlich unerwartete Töne an und beweist, dass er auch als sanfter Märchenonkel eine ausgezeichnete Figur macht und die ganz Kleinen nicht immer aus seinem Werk ausschließen muss. Als Kinderfilm kann man dieses Stück purer Magie allerdings nicht bezeichnen – zumindest nicht nur. Falls ja, darf ich mich jetzt auch nochmal zu den winzigen Rackern zählen, habe ich doch auch mit offenem Mund staunend bis zum Ende des Abspanns auf die Projektion vor mir gestarrt.  Auch wenn die Freundschaft der Kinder im Mittelpunkt von „Hugo Cabret“ steht, fungiert der gesamte Bahnhof als Mikrokosmos, gefüllt mit weiteren Individuen.Der verliebte Inspektor ist ebenso ein Teil davon, wie die Blumenhändlerin Lisette (Emily Mortimer, „Lars und die Frauen“) oder der Spielzeugverkäufer, der in Wahrheit Georges Méliès heisst – Georges Méliès, der legendäre Zauberer und Filmregisseur.Letzterer erstrahlt mit seinem früheren Schaffen die Geschichte. Martin Scorseses große Kunst besteht darin, die ambitionierte Huldigung mit dem unterhaltsamen Märchen harmonisch in Einklang zu bringen. „Hugo Cabret“ möchte nicht Unwissende vollends über die Anfänge des Kinos aufklären, er möchte Jung und Alt begeistern und so vielleicht dazu inspirieren, sich selbst einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wer eine nüchtern-detaillierte Aufarbeitung der Historie sucht, ist hier falsch. Der Film ist spannend, witzig und obendrein hochinteressant. Wir treffen nicht nur einen bedeutenden Künstler, sondern wir erhalten sogar kurze Einblicke hinter die Kulissen. Werden Zeugen, wie der Zauber entsteht – und zwar in diesem speziellen Fall tatsächlich hautnah. Verschiedene Werke, wie der eingangs erwähnte „Ankunft eines Zuges in La Ciotat“, „Ausgerechnet Wolkenkratzer“ (1923) von Fred C. Newmeyer und Sam Taylor und vor allem die Arbeiten von Méliès (unter anderem „Die Reise zum Mond“, 1902) werden auszugsweise im Original vorgestellt und dann in späteren Szenen vereinzelt referiert. Wenn beispielsweise ein Zug entgleist und im 3D-Verfahren bedrohlich auf die Zuschauer zurast, dann erweist Scorsese natürlich den Lumières nachträglich die Ehre und ermöglicht ihrer Eingebung eine Plastizität, von der sie ihrerzeit mit Sicherheit nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Das damalige Publikum wäre nach diesem Eindruck wohl nicht mehr schreiend aus der Vorführung gerannt, sondern gleich einem Herzinfarkt erlegen.

Auch wenn die Freundschaft der Kinder im Mittelpunkt von „Hugo Cabret“ steht, fungiert der gesamte Bahnhof als Mikrokosmos, gefüllt mit weiteren Individuen.Der verliebte Inspektor ist ebenso ein Teil davon, wie die Blumenhändlerin Lisette (Emily Mortimer, „Lars und die Frauen“) oder der Spielzeugverkäufer, der in Wahrheit Georges Méliès heisst – Georges Méliès, der legendäre Zauberer und Filmregisseur.Letzterer erstrahlt mit seinem früheren Schaffen die Geschichte. Martin Scorseses große Kunst besteht darin, die ambitionierte Huldigung mit dem unterhaltsamen Märchen harmonisch in Einklang zu bringen. „Hugo Cabret“ möchte nicht Unwissende vollends über die Anfänge des Kinos aufklären, er möchte Jung und Alt begeistern und so vielleicht dazu inspirieren, sich selbst einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wer eine nüchtern-detaillierte Aufarbeitung der Historie sucht, ist hier falsch. Der Film ist spannend, witzig und obendrein hochinteressant. Wir treffen nicht nur einen bedeutenden Künstler, sondern wir erhalten sogar kurze Einblicke hinter die Kulissen. Werden Zeugen, wie der Zauber entsteht – und zwar in diesem speziellen Fall tatsächlich hautnah. Verschiedene Werke, wie der eingangs erwähnte „Ankunft eines Zuges in La Ciotat“, „Ausgerechnet Wolkenkratzer“ (1923) von Fred C. Newmeyer und Sam Taylor und vor allem die Arbeiten von Méliès (unter anderem „Die Reise zum Mond“, 1902) werden auszugsweise im Original vorgestellt und dann in späteren Szenen vereinzelt referiert. Wenn beispielsweise ein Zug entgleist und im 3D-Verfahren bedrohlich auf die Zuschauer zurast, dann erweist Scorsese natürlich den Lumières nachträglich die Ehre und ermöglicht ihrer Eingebung eine Plastizität, von der sie ihrerzeit mit Sicherheit nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Das damalige Publikum wäre nach diesem Eindruck wohl nicht mehr schreiend aus der Vorführung gerannt, sondern gleich einem Herzinfarkt erlegen. Man mag sich nun fragen, wie das alles mit der eigentlichen Geschichte rund um die Kinder zusammenpasst. Da werden Stimmen laut, die der Verbindung nicht sonderlich viel abgewinnen können und lieber eine echte Biografie über Georges Méliès gesehen hätten. Doch geht es in „Hugo Cabret“ nicht auch um ein Geheimnis? Das Geheimnis der bewegten Bilder, das die Schicksale der Figuren letzten Endes feierlich in einem riesigen Saal vereinigt. In seiner Erinnerung berichtet Hugos Vater ihm immer wieder von einem prägenden Kinobesuch: Dieser sah direkt vor seinen Augen den Mond, in den eine Kugel eingedrungen ist, auf sich zukommen. Hugo kennt den Namen des Werkes nicht, aber findet eben diese Szene auf einer Zeichnung wieder. Ist das die Nachricht, auf die er so lange gewartet hat? Das Bild führt ihn und seine neue Freundin immer weiter in ein magisches Reich, mitten in der tristen Realität. Da ist Romantik, da ist Schönheit, da sind entfesselte Ideen – und da ist das Gute, das am Ende siegen wird. Das muss es. „Hugo Cabret“ ist wie ein Traum über einen Traum, der noch nicht beendet ist. Die Geschichte des Kinos geht weiter.

Man mag sich nun fragen, wie das alles mit der eigentlichen Geschichte rund um die Kinder zusammenpasst. Da werden Stimmen laut, die der Verbindung nicht sonderlich viel abgewinnen können und lieber eine echte Biografie über Georges Méliès gesehen hätten. Doch geht es in „Hugo Cabret“ nicht auch um ein Geheimnis? Das Geheimnis der bewegten Bilder, das die Schicksale der Figuren letzten Endes feierlich in einem riesigen Saal vereinigt. In seiner Erinnerung berichtet Hugos Vater ihm immer wieder von einem prägenden Kinobesuch: Dieser sah direkt vor seinen Augen den Mond, in den eine Kugel eingedrungen ist, auf sich zukommen. Hugo kennt den Namen des Werkes nicht, aber findet eben diese Szene auf einer Zeichnung wieder. Ist das die Nachricht, auf die er so lange gewartet hat? Das Bild führt ihn und seine neue Freundin immer weiter in ein magisches Reich, mitten in der tristen Realität. Da ist Romantik, da ist Schönheit, da sind entfesselte Ideen – und da ist das Gute, das am Ende siegen wird. Das muss es. „Hugo Cabret“ ist wie ein Traum über einen Traum, der noch nicht beendet ist. Die Geschichte des Kinos geht weiter.

Wie schon bei Valentinstag handelt es sich bei Happy New Year, um einen eindeutigen Versuch durch eine Ansammlung von bekannten Gesichtern und ein Feiertags-Setting Kinogänger anzulocken. Geboten wird hier hoch polierte, stylische, aber gleichzeitig auch ziemlich seelenlose Unterhaltung, die komplett nach Schema F abläuft. Man nehme Schauspieler, die in dem Genre „romantische Komödie“ sich einen Namen gemacht haben (wie z. B. Katherine Heigl, Ashton Kutcher oder Sarah Jessica Parker), füge noch einige schauspielerische Veteranen hinzu, die wohl etwas finanziellen Zuschuss für ein neues Haus brauchen (Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo) und gebe das Ganze in die Hände von einem der bekanntesten Romcom Regisseure aller Zeiten, Garry Marshall (Pretty Woman, Die Braut, die sich nicht traut). Nur zu schade, dass Marshall (der mit Pretty Woman zugegebenermaßen einen beeindruckenden Vertreter des Genres abgeliefert hat) seit etwa zehn Jahren keinen soliden Film mehr gemacht hat. Dies ändert sich auch mit Happy New Year nicht.

Wie schon bei Valentinstag handelt es sich bei Happy New Year, um einen eindeutigen Versuch durch eine Ansammlung von bekannten Gesichtern und ein Feiertags-Setting Kinogänger anzulocken. Geboten wird hier hoch polierte, stylische, aber gleichzeitig auch ziemlich seelenlose Unterhaltung, die komplett nach Schema F abläuft. Man nehme Schauspieler, die in dem Genre „romantische Komödie“ sich einen Namen gemacht haben (wie z. B. Katherine Heigl, Ashton Kutcher oder Sarah Jessica Parker), füge noch einige schauspielerische Veteranen hinzu, die wohl etwas finanziellen Zuschuss für ein neues Haus brauchen (Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo) und gebe das Ganze in die Hände von einem der bekanntesten Romcom Regisseure aller Zeiten, Garry Marshall (Pretty Woman, Die Braut, die sich nicht traut). Nur zu schade, dass Marshall (der mit Pretty Woman zugegebenermaßen einen beeindruckenden Vertreter des Genres abgeliefert hat) seit etwa zehn Jahren keinen soliden Film mehr gemacht hat. Dies ändert sich auch mit Happy New Year nicht. Das größte Problem des Films ist einfach, dass das Ganze fast nie nach etwas anderem aussieht als einem Versuch, den Kinogängern deren wohlverdientes Geld mit relativ billigen Tricks aus der Tasche zu locken. Marshall bedient sich der kompleten Palette an Genre-Klischees und lässt wirklich kein einziges dabei aus. Das Bedauernswerte ist, dass einige der Geschichten an und für sich ganz gut funktionieren. Das beste Beispiel ist der Plot, in dem Zac Efrons Charakter versucht Michelle Pfeiffers persönliche Wunschliste zu erfüllen. Es ist eine charmante (wenn auch am Ende überspannt unglaubwürdige) Geschichte, die vielleicht ganz gut in einem eigenen Film funktionieren würde, nicht zuletzt, weil Pfeiffer hier wirklich solide Arbeit abliefert und nicht so aussieht, als würde sie nur ihren Scheck abholen. Dies kann man nicht für alle Beteiligten sagen. Auch die Szenen zwischen Lea Michelle und Ashton Kutcher, so generisch diese auch sein mögen, entbehren nicht einer gewissen Chemie. Die Story von Jon Bon Jovis berühmtem Sänger (wen sonst?) und der Köchin, Katherine Heigl, dessen Herz er ein Jahr zuvor gebrochen hat, ist hingegen so dermaßen uninspiriert und vorhersehbar, dass man die Augen rollt, jedes Mal, wenn diese Geschichte wieder in den Fokus rückt.

Das größte Problem des Films ist einfach, dass das Ganze fast nie nach etwas anderem aussieht als einem Versuch, den Kinogängern deren wohlverdientes Geld mit relativ billigen Tricks aus der Tasche zu locken. Marshall bedient sich der kompleten Palette an Genre-Klischees und lässt wirklich kein einziges dabei aus. Das Bedauernswerte ist, dass einige der Geschichten an und für sich ganz gut funktionieren. Das beste Beispiel ist der Plot, in dem Zac Efrons Charakter versucht Michelle Pfeiffers persönliche Wunschliste zu erfüllen. Es ist eine charmante (wenn auch am Ende überspannt unglaubwürdige) Geschichte, die vielleicht ganz gut in einem eigenen Film funktionieren würde, nicht zuletzt, weil Pfeiffer hier wirklich solide Arbeit abliefert und nicht so aussieht, als würde sie nur ihren Scheck abholen. Dies kann man nicht für alle Beteiligten sagen. Auch die Szenen zwischen Lea Michelle und Ashton Kutcher, so generisch diese auch sein mögen, entbehren nicht einer gewissen Chemie. Die Story von Jon Bon Jovis berühmtem Sänger (wen sonst?) und der Köchin, Katherine Heigl, dessen Herz er ein Jahr zuvor gebrochen hat, ist hingegen so dermaßen uninspiriert und vorhersehbar, dass man die Augen rollt, jedes Mal, wenn diese Geschichte wieder in den Fokus rückt. Alles in allem ist der Sreifen aber irgendwie nicht wirklich gar und erhebt sich nicht über die simple Prämisse. Was übrig bleibt, ist ein überfrachteter Film, in dem nicht nur nicht alle Geschichten gut sind, sondern auch die guten leider zu kurz kommen. Außerdem war in Valentinstag die Verbindung zwischen den einzelnen Charakteren schon eher lose, so ist diese hier kam vorhanden, sodass sich Happy New Year in den meisten Momenten nicht wirklich wie ein richtiger Film, sondern eher wie eine Stars-Schau sich anfühlt. Es ist kein durchweg furchtbarer Film und hat durchaus seine Momente, aber insgesamt fühlt er sich zu sehr wie eine schöne leere Hülle an. Die Essenz einer großen romantischen Komödie wird hier vermarktet, aber nicht richtig zum Einsatz gebracht.

Alles in allem ist der Sreifen aber irgendwie nicht wirklich gar und erhebt sich nicht über die simple Prämisse. Was übrig bleibt, ist ein überfrachteter Film, in dem nicht nur nicht alle Geschichten gut sind, sondern auch die guten leider zu kurz kommen. Außerdem war in Valentinstag die Verbindung zwischen den einzelnen Charakteren schon eher lose, so ist diese hier kam vorhanden, sodass sich Happy New Year in den meisten Momenten nicht wirklich wie ein richtiger Film, sondern eher wie eine Stars-Schau sich anfühlt. Es ist kein durchweg furchtbarer Film und hat durchaus seine Momente, aber insgesamt fühlt er sich zu sehr wie eine schöne leere Hülle an. Die Essenz einer großen romantischen Komödie wird hier vermarktet, aber nicht richtig zum Einsatz gebracht.

Genau hier setzt auch der vierte Film ein. Zum ersten Mal in der Mission: Impossible Filmreihe ist ein Film nicht völlig losgelöst von dem Vorgänger. Nicht nur, dass es diverse inhaltliche Verknüpfungen und Anspielungen gibt, welche z. B. die Abwesenheit von Ethan Hunts Ehefrau aus Teil drei erklären und die eine oder andere Überraschung servieren. Es ist außerdem so, dass neben Ving Rhames (hier leider nur auf einen winzigen Gastauftritt reduziert) und Tom Cruise zum ersten Mal ein Schauspieler aus einem der vorangegangenen Filme wieder auftaucht. Es ist der britische Komiker Simon Pegg, der als Technik-Genie im Vorgänger eine eher kleine Rolle hatte und hier zu einem vollständigen Mitglied des Teams ausgebaut wurde. Dies war auch eine gute Idee, denn mit seinem tollen Timing für Witze und seiner Interaktion mit Jeremy Renners Charakter stellt Pegg sicher, dass Mission: Impossible – Phantom Protokoll mit Sicherheit der witzigste Film der Reihe ist. Ferner kehrt JJ Abrams zwar in den Regiestuhl nicht zurück, bleibt aber als Produzent am Bord, was in dem Film immer noch deutlich spürbar ist, so zum Beispiel an starken Frauencharakteren wie Paula Pattons Agentin oder Léa Seydoux’ Killerin Moreau, welche mit ihrem Engelsgesicht und einer tödlichen Effizienz einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Genau hier setzt auch der vierte Film ein. Zum ersten Mal in der Mission: Impossible Filmreihe ist ein Film nicht völlig losgelöst von dem Vorgänger. Nicht nur, dass es diverse inhaltliche Verknüpfungen und Anspielungen gibt, welche z. B. die Abwesenheit von Ethan Hunts Ehefrau aus Teil drei erklären und die eine oder andere Überraschung servieren. Es ist außerdem so, dass neben Ving Rhames (hier leider nur auf einen winzigen Gastauftritt reduziert) und Tom Cruise zum ersten Mal ein Schauspieler aus einem der vorangegangenen Filme wieder auftaucht. Es ist der britische Komiker Simon Pegg, der als Technik-Genie im Vorgänger eine eher kleine Rolle hatte und hier zu einem vollständigen Mitglied des Teams ausgebaut wurde. Dies war auch eine gute Idee, denn mit seinem tollen Timing für Witze und seiner Interaktion mit Jeremy Renners Charakter stellt Pegg sicher, dass Mission: Impossible – Phantom Protokoll mit Sicherheit der witzigste Film der Reihe ist. Ferner kehrt JJ Abrams zwar in den Regiestuhl nicht zurück, bleibt aber als Produzent am Bord, was in dem Film immer noch deutlich spürbar ist, so zum Beispiel an starken Frauencharakteren wie Paula Pattons Agentin oder Léa Seydoux’ Killerin Moreau, welche mit ihrem Engelsgesicht und einer tödlichen Effizienz einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Während der neue Mission: Impossible Film nicht zwingend ein Musterbeispiel an Originalität ist, fühlt er sich trotzdem sehr erfrischend an. In keinem Moment nimmt sich der Film zu ernst und weiß genau, was das Publikum von ihm erwartet. Es wird knallharte Action in Massen geliefert, gute Sprüche und exotische Locations. Der neue Regisseur, Brad Bird, stellt sich als ein wahres Naturtalent für die Inszenierung von spektakulärer Action vor spektakulären Kulissen heraus. Bird, der vorher nur Animationsfilme gedreht hat (unter anderem Pixars Oscar-prämierte Die Unglaublichen und Ratatouille), hat ein Auge für das, was das Publikum begeistert und fesselt. So kommt in keiner Sekunde des Films Langeweile auf und im Gegensatz zu vielen Actionstreifen der Moderne werden die Actionszenen nicht durch schnelle Schnitte und eine wackelige Kamera ruiniert. Zu den spektakulärsten Szenen gehören das Erklimmen des höchsten Gebäudes der Welt, des Burj Khalifa in Dubai, eine Autoverfolgungsjagd mitten in einem Sandsturm und der finale Showdown in einem hoch automatisierten Parkhaus in Mumbai. Dies ist ein visuelles Spektakel, ein Film, der dazu bestimmt ist, auf großer Leinwand gesehen zu werden.

Während der neue Mission: Impossible Film nicht zwingend ein Musterbeispiel an Originalität ist, fühlt er sich trotzdem sehr erfrischend an. In keinem Moment nimmt sich der Film zu ernst und weiß genau, was das Publikum von ihm erwartet. Es wird knallharte Action in Massen geliefert, gute Sprüche und exotische Locations. Der neue Regisseur, Brad Bird, stellt sich als ein wahres Naturtalent für die Inszenierung von spektakulärer Action vor spektakulären Kulissen heraus. Bird, der vorher nur Animationsfilme gedreht hat (unter anderem Pixars Oscar-prämierte Die Unglaublichen und Ratatouille), hat ein Auge für das, was das Publikum begeistert und fesselt. So kommt in keiner Sekunde des Films Langeweile auf und im Gegensatz zu vielen Actionstreifen der Moderne werden die Actionszenen nicht durch schnelle Schnitte und eine wackelige Kamera ruiniert. Zu den spektakulärsten Szenen gehören das Erklimmen des höchsten Gebäudes der Welt, des Burj Khalifa in Dubai, eine Autoverfolgungsjagd mitten in einem Sandsturm und der finale Showdown in einem hoch automatisierten Parkhaus in Mumbai. Dies ist ein visuelles Spektakel, ein Film, der dazu bestimmt ist, auf großer Leinwand gesehen zu werden. Neben der eingangs erwähnten Kontinuität, welcher sich dieser Film annimmt, ist eine weitere Neuerung die Motivation des Bösewichts. Während diese in den Vorgängern immer von einem finanziellen Interesse geprägt wurde, ist der Antagonist dieses Films, der Schwede Kurt Hendricks, einfach ein Wahnsinniger, der an eine bessere Welt glaubt, sobald sie erst einmal durch einen Nuklearkrieg zwischen USA und Russland zerstört worden ist. Michael Nyqvist, bekannt aus der schwedischen Adaption der Millennium Trilogie, mimet den Irren routiniert, aber überzeugend. Der wahre Star ist hier immer noch das IMF Team. Noch weniger als in den Vorgängern steht hier Tom Cruise im Vordergrund, wenn auch sein Charakter Ethan Hunt, trotzdem der Anführer des Teams bleibt. Die Erfolge hier hängen von gut funktionierender Teamarbeit ab und die Darsteller des Teams (Cruise, Renner, Patton und Pegg) arbeiten hervorragend zusammen und liefern ein sehr überzeugendes Bild eiens Teams ab. Auch wurde den Charakteren, insbesondere Renners Brandt, der als potenzieller Nachfolger für Tom Cruise gehandelt wird, sollte dieser die Serie eines Tages verlassen, mehr Tiefe gegeben, als man es in einem solchen Actionstreifen erwarten würde.

Neben der eingangs erwähnten Kontinuität, welcher sich dieser Film annimmt, ist eine weitere Neuerung die Motivation des Bösewichts. Während diese in den Vorgängern immer von einem finanziellen Interesse geprägt wurde, ist der Antagonist dieses Films, der Schwede Kurt Hendricks, einfach ein Wahnsinniger, der an eine bessere Welt glaubt, sobald sie erst einmal durch einen Nuklearkrieg zwischen USA und Russland zerstört worden ist. Michael Nyqvist, bekannt aus der schwedischen Adaption der Millennium Trilogie, mimet den Irren routiniert, aber überzeugend. Der wahre Star ist hier immer noch das IMF Team. Noch weniger als in den Vorgängern steht hier Tom Cruise im Vordergrund, wenn auch sein Charakter Ethan Hunt, trotzdem der Anführer des Teams bleibt. Die Erfolge hier hängen von gut funktionierender Teamarbeit ab und die Darsteller des Teams (Cruise, Renner, Patton und Pegg) arbeiten hervorragend zusammen und liefern ein sehr überzeugendes Bild eiens Teams ab. Auch wurde den Charakteren, insbesondere Renners Brandt, der als potenzieller Nachfolger für Tom Cruise gehandelt wird, sollte dieser die Serie eines Tages verlassen, mehr Tiefe gegeben, als man es in einem solchen Actionstreifen erwarten würde.

Vier Freunde fliegen nach ihrem Schulabschluss nach Kreta, um Urlaub zu machen. Das ist der Plot. Naja, so in etwa. Denn ich habe bisher unterschlagen, um was für widerwärtige Soziopathen es sich bei den Teenagern handelt. Zumindest drei von ihnen. Der eine, der lange Neil (Blake Harrison), ist zwar eine Vollwurst vor dem Herrn, aber abgesehen davon, dass er gerne reife Frauen vernascht, schubst er – im Gegensatz zu seinen Kumpels – keine Kinder in den Pool oder macht abfällige Bemerkungen gegenüber behinderten Mitmenschen. Dazu später mehr. Natürlich entpuppt sich das Domizil nach der Ankunft nicht gerade als Traum. Das Hotelzimmer ist leicht vergammelt und ein mysteriöser Mann zieht tote Hunde aus dem Brunnen (Oder schmeisst er sie da rein? Ich kann mich an dieses Detail leider nicht hundertprozentig erinnern.). Will (Simon Bird), Jay (James Buckley), Simon (Joe Thomas) und Neil lassen sich von den katastrophalen Zuständen allerdings nicht auf die Gaudi spucken und erkunden die Partyszene. Da die Jungs eine Mischung aus „Napoleon Dynamite“-Meganerd und zukünftigem Serienmörder sind, werden sie natürlich von den übrigen Urlaubern nach Strich und Faden verarscht. Das ist dann ungefähr so unwiderstehlich witzig, dass die Mienen der Zuschauer vermutlich wie Steine erstarren werden. Wichtig wäre noch für das Verständnis des „Plots“ zu erwähnen, dass Simon (das ist der mit der peppigen Gelfrisur) seiner Freundin hinterhertrauert und dass sich diese, aufgrund eines empfindlichen Planungsfehlers, ebenfalls auf Kreta befindet. Den Rest kann man sich ja denken.

Vier Freunde fliegen nach ihrem Schulabschluss nach Kreta, um Urlaub zu machen. Das ist der Plot. Naja, so in etwa. Denn ich habe bisher unterschlagen, um was für widerwärtige Soziopathen es sich bei den Teenagern handelt. Zumindest drei von ihnen. Der eine, der lange Neil (Blake Harrison), ist zwar eine Vollwurst vor dem Herrn, aber abgesehen davon, dass er gerne reife Frauen vernascht, schubst er – im Gegensatz zu seinen Kumpels – keine Kinder in den Pool oder macht abfällige Bemerkungen gegenüber behinderten Mitmenschen. Dazu später mehr. Natürlich entpuppt sich das Domizil nach der Ankunft nicht gerade als Traum. Das Hotelzimmer ist leicht vergammelt und ein mysteriöser Mann zieht tote Hunde aus dem Brunnen (Oder schmeisst er sie da rein? Ich kann mich an dieses Detail leider nicht hundertprozentig erinnern.). Will (Simon Bird), Jay (James Buckley), Simon (Joe Thomas) und Neil lassen sich von den katastrophalen Zuständen allerdings nicht auf die Gaudi spucken und erkunden die Partyszene. Da die Jungs eine Mischung aus „Napoleon Dynamite“-Meganerd und zukünftigem Serienmörder sind, werden sie natürlich von den übrigen Urlaubern nach Strich und Faden verarscht. Das ist dann ungefähr so unwiderstehlich witzig, dass die Mienen der Zuschauer vermutlich wie Steine erstarren werden. Wichtig wäre noch für das Verständnis des „Plots“ zu erwähnen, dass Simon (das ist der mit der peppigen Gelfrisur) seiner Freundin hinterhertrauert und dass sich diese, aufgrund eines empfindlichen Planungsfehlers, ebenfalls auf Kreta befindet. Den Rest kann man sich ja denken. Und weil zu einer gepflegten Teeniekomödie neben Alkohol und Vandalismus auch eine zarte Prise Sex (nicht zu viel, das würde sich negativ auf eine möglichst niedrige Altersfreigabe auswirken!) gehört, lernen Tick, Trick, Track und Spack noch exakt vier Mädels (was für ein Zufall!) kennen, die wie von einer magischen Kraft (oder dem modrigen Mundgeruch?) angezogen, dem „Charme“ der Vier verfallen. Was dann kommt, kennt man schon. Allerdings noch nicht auf solch unkomische Weise erzählt und mit ähnlichen Momenten ausgestattet, während welchen man eigentlich viel lieber im Boden versinken würde. Die Freunde suchen irgendwann mit ihren neuen Verehrerinnen den Hotel-Pool auf. Die Liegen sind allesamt belegt – nur auf vieren (oder waren es doch nur drei?) befinden sich lediglich Handtücher. Reservieren ist nicht! Einer der Jungs befördert die störenden Objekte ins Wasser.Dann wird’s erstmal so richtig witzig: Will lässt sich von Simon (oder war es Jay?) den Rücken eincremen. Tja, liebe Leser, ihr werdet nicht glauben, was nun passiert! Simon (oder Jay) malt Will mit seinem Finger einen Penis in die Lotion. Obwohl der das ausdrücklich nicht wollte! Hahaha! Voll krass! Eigentlich sollten jetzt alle lachen, doch während meiner Pressevorführung war es so still wie bei einer Beerdigung. Wie kann das sein? Das ist doch eine Komödie! Kollegen schütteln den Kopf und verlassen den Saal. Sie kommen nicht zurück. Und dabei ist der Tiefpunkt doch noch gar nicht erreicht. Der kommt erst, wenn die Besitzer der Handtücher erscheinen: Ein Familienvater möchte gern wissen, was das rüpelhafte Benehmen zu bedeuten habe. Den Platz habe er reserviert. Jetzt wird klar, warum in diesem Fall die Liegen tatsächlich reserviert werden durften. Uns wird das klar – es sind Behindertenplätze und die Tochter des erzürnten Mannes sitzt im Rollstuhl. Es wäre der dringende Punkt gekommen, den vorlauten Protest Wills abzuschalten und den Witz zu beenden…doch dann: „Die braucht doch gar keinen Stuhl mehr, die sitzt doch schon in einem.“

Und weil zu einer gepflegten Teeniekomödie neben Alkohol und Vandalismus auch eine zarte Prise Sex (nicht zu viel, das würde sich negativ auf eine möglichst niedrige Altersfreigabe auswirken!) gehört, lernen Tick, Trick, Track und Spack noch exakt vier Mädels (was für ein Zufall!) kennen, die wie von einer magischen Kraft (oder dem modrigen Mundgeruch?) angezogen, dem „Charme“ der Vier verfallen. Was dann kommt, kennt man schon. Allerdings noch nicht auf solch unkomische Weise erzählt und mit ähnlichen Momenten ausgestattet, während welchen man eigentlich viel lieber im Boden versinken würde. Die Freunde suchen irgendwann mit ihren neuen Verehrerinnen den Hotel-Pool auf. Die Liegen sind allesamt belegt – nur auf vieren (oder waren es doch nur drei?) befinden sich lediglich Handtücher. Reservieren ist nicht! Einer der Jungs befördert die störenden Objekte ins Wasser.Dann wird’s erstmal so richtig witzig: Will lässt sich von Simon (oder war es Jay?) den Rücken eincremen. Tja, liebe Leser, ihr werdet nicht glauben, was nun passiert! Simon (oder Jay) malt Will mit seinem Finger einen Penis in die Lotion. Obwohl der das ausdrücklich nicht wollte! Hahaha! Voll krass! Eigentlich sollten jetzt alle lachen, doch während meiner Pressevorführung war es so still wie bei einer Beerdigung. Wie kann das sein? Das ist doch eine Komödie! Kollegen schütteln den Kopf und verlassen den Saal. Sie kommen nicht zurück. Und dabei ist der Tiefpunkt doch noch gar nicht erreicht. Der kommt erst, wenn die Besitzer der Handtücher erscheinen: Ein Familienvater möchte gern wissen, was das rüpelhafte Benehmen zu bedeuten habe. Den Platz habe er reserviert. Jetzt wird klar, warum in diesem Fall die Liegen tatsächlich reserviert werden durften. Uns wird das klar – es sind Behindertenplätze und die Tochter des erzürnten Mannes sitzt im Rollstuhl. Es wäre der dringende Punkt gekommen, den vorlauten Protest Wills abzuschalten und den Witz zu beenden…doch dann: „Die braucht doch gar keinen Stuhl mehr, die sitzt doch schon in einem.“ Ein Zuschauer muss lachen. Ein Ausdruck der Verzweiflung: Das haben die jetzt wirklich gebracht!? Der größte Schmerz ist vorbei, alles was „Sex On The Beach“ im weiteren Verlauf noch an purem Stumpfsinn auffährt, kratzt einen nicht mehr. Man ist einfach nur frustriert. „Sex On The Beach“ ist nicht Geschmacksache, er ist geschmacklos. Das von der Sonne eingebrannte Penis-„Kunstwerk“ wird dann noch ein paarmal erwähnt (Apropos: Ich vergaß zu erwähnen, dass der Film von Wills dämlichem Off-Kommentar begleitet wird…das nur zur Vollständigkeit), man sieht außerdem noch einen echten Penis und eine weibliche Brust, sowie eine prächtige Fäkalwurst. Und es gibt eine fette Party auf einem Schiff, wo mächtig abgekotzt wird. Die Jungs landen erfolgreich bei ihren Mädels. Innere Werte zählen…selbst wenn der neue Freund reichlich grenzwertige Bemerkungen veräußerlicht.„Du bist witzig!“, gesteht die hübsche Alison (Laura Haddock) ihrem Will. Dieses Mädchen möchte ich nicht als Freundin haben…

Ein Zuschauer muss lachen. Ein Ausdruck der Verzweiflung: Das haben die jetzt wirklich gebracht!? Der größte Schmerz ist vorbei, alles was „Sex On The Beach“ im weiteren Verlauf noch an purem Stumpfsinn auffährt, kratzt einen nicht mehr. Man ist einfach nur frustriert. „Sex On The Beach“ ist nicht Geschmacksache, er ist geschmacklos. Das von der Sonne eingebrannte Penis-„Kunstwerk“ wird dann noch ein paarmal erwähnt (Apropos: Ich vergaß zu erwähnen, dass der Film von Wills dämlichem Off-Kommentar begleitet wird…das nur zur Vollständigkeit), man sieht außerdem noch einen echten Penis und eine weibliche Brust, sowie eine prächtige Fäkalwurst. Und es gibt eine fette Party auf einem Schiff, wo mächtig abgekotzt wird. Die Jungs landen erfolgreich bei ihren Mädels. Innere Werte zählen…selbst wenn der neue Freund reichlich grenzwertige Bemerkungen veräußerlicht.„Du bist witzig!“, gesteht die hübsche Alison (Laura Haddock) ihrem Will. Dieses Mädchen möchte ich nicht als Freundin haben…

Im Kern schildert „Pakt der Wölfe“, der zweite Spielfilm von „Crying Freeman“-Regisseur Christophe Gans, den Konflikt zwischen moderner, wissenschaftlicher Aufklärung und blinden Dogmen. Die rund 200 Millionen französische Franc schwere Produktion ist dabei mehr als ein trockenes Stück Epochenkunde und integriert in ihre Geschichte, welche übrigens tatsächlich auf wahren Ereignissen basiert, Elemente aus so unterschiedlichen Genres wie dem Monsterhorror, asiatischen Martial Arts-Filmen und europäischem Kostüm-Kino. Ähnlich wie Sir Arthur Conan Doyle in seinem Roman „Der Hund von Baskerville“, schickt Gans zwei Ermittler in das Gévaudan des 18. Jahrhunderts, um das Geheimnis einer blutrünstigen Bestie, welche die dortigen Einwohner dezimiert, zu lüften. Der Naturforscher und „Freigeist“ Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan) und sein indianischer Blutsbruder Mani (Mark Dacascos) stellen hier das Gegenstück zu Doyles berühmten Helden Sherlock Holmes und Dr. Watson dar. Erzählt wird die Geschichte durch die Memoiren des Aristokraten Thomas d’Apcher, welcher die Geschehnisse einst am eigenen Leib miterlebt hat und nun, als alter Mann, den Unruhen der französischen Revolution ins Angesicht schauen muss. Viel Zeit bleibt ihm nicht, für den persönlichen Blick in die Vergangenheit. Während dunkle Wolken langsam sein Lebenslicht zu ersticken drohen, erinnert sich d’Apcher zurück an jene Tage, an denen eine schwache Kerze der Vernunft die Dunkelheit aus Angst und Lügen zu verdrängen vermochte…

Im Kern schildert „Pakt der Wölfe“, der zweite Spielfilm von „Crying Freeman“-Regisseur Christophe Gans, den Konflikt zwischen moderner, wissenschaftlicher Aufklärung und blinden Dogmen. Die rund 200 Millionen französische Franc schwere Produktion ist dabei mehr als ein trockenes Stück Epochenkunde und integriert in ihre Geschichte, welche übrigens tatsächlich auf wahren Ereignissen basiert, Elemente aus so unterschiedlichen Genres wie dem Monsterhorror, asiatischen Martial Arts-Filmen und europäischem Kostüm-Kino. Ähnlich wie Sir Arthur Conan Doyle in seinem Roman „Der Hund von Baskerville“, schickt Gans zwei Ermittler in das Gévaudan des 18. Jahrhunderts, um das Geheimnis einer blutrünstigen Bestie, welche die dortigen Einwohner dezimiert, zu lüften. Der Naturforscher und „Freigeist“ Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan) und sein indianischer Blutsbruder Mani (Mark Dacascos) stellen hier das Gegenstück zu Doyles berühmten Helden Sherlock Holmes und Dr. Watson dar. Erzählt wird die Geschichte durch die Memoiren des Aristokraten Thomas d’Apcher, welcher die Geschehnisse einst am eigenen Leib miterlebt hat und nun, als alter Mann, den Unruhen der französischen Revolution ins Angesicht schauen muss. Viel Zeit bleibt ihm nicht, für den persönlichen Blick in die Vergangenheit. Während dunkle Wolken langsam sein Lebenslicht zu ersticken drohen, erinnert sich d’Apcher zurück an jene Tage, an denen eine schwache Kerze der Vernunft die Dunkelheit aus Angst und Lügen zu verdrängen vermochte… Im Auftrag des Königs durchqueren Fronsac und Mani das Gévaudan und finden dort eine Mischung aus rauer Schönheit und engstirnigen Vorurteilen vor. Sie sollen den vermeintlichen Killerwolf finden, töten und präpariert nach Paris schaffen. Am Hofe der Familie Morangias befragen die Beiden zunächst die Überlebenden des Ungeheuers und machen sich außerdem mit den dortigen Persönlichkeiten vertraut. Argwohn und Misstrauen schlägt ihnen von allen Seiten entgegen. Vor allem der Indianer wird kritisch beäugt. Von der ersten Sekunde an verliebt sich Fronsac in die attraktive Morangias-Tochter Marianne (Émilie Dequenne), deren Bruder Jean-François (Vincent Cassel) das Auftreten der Gäste schon fast als Belustigung erachtet. Die zuerst entspannten Nachforschungen spitzen sich schließlich unangenehm zu, als selbst nach einer ausgedehnten Wolfsjagd das Morden weitergeht und in einer Leiche ein Stück Metall gefunden wird. Wölfe haben keine Fangzähne aus Metall. Fronsac bohrt sich deshalb, zusammen mit Mani und dem faszinierten Thomas d’Apcher (Jérémie Renier), tiefer in das Treiben am Gévaudan vor und stößt auf ein dunkles Geheimnis, für das dessen Hüter töten…

Im Auftrag des Königs durchqueren Fronsac und Mani das Gévaudan und finden dort eine Mischung aus rauer Schönheit und engstirnigen Vorurteilen vor. Sie sollen den vermeintlichen Killerwolf finden, töten und präpariert nach Paris schaffen. Am Hofe der Familie Morangias befragen die Beiden zunächst die Überlebenden des Ungeheuers und machen sich außerdem mit den dortigen Persönlichkeiten vertraut. Argwohn und Misstrauen schlägt ihnen von allen Seiten entgegen. Vor allem der Indianer wird kritisch beäugt. Von der ersten Sekunde an verliebt sich Fronsac in die attraktive Morangias-Tochter Marianne (Émilie Dequenne), deren Bruder Jean-François (Vincent Cassel) das Auftreten der Gäste schon fast als Belustigung erachtet. Die zuerst entspannten Nachforschungen spitzen sich schließlich unangenehm zu, als selbst nach einer ausgedehnten Wolfsjagd das Morden weitergeht und in einer Leiche ein Stück Metall gefunden wird. Wölfe haben keine Fangzähne aus Metall. Fronsac bohrt sich deshalb, zusammen mit Mani und dem faszinierten Thomas d’Apcher (Jérémie Renier), tiefer in das Treiben am Gévaudan vor und stößt auf ein dunkles Geheimnis, für das dessen Hüter töten…

Gosling wurde dem breitem Publikum mit der Verfilmung der Nicholas Sparks Romanze Wie ein einziger Tag (OT: The Notebook) vorgestellt. Einen großen Durchbruch bei den Kritikern schaffte er aber zwei Jahre später mit Half-Nelson, in dem er einen drogensüchtigen, desillusionierten Lehrer spielte. Diese Rolle verschaffte ihm auch seine bislang einzige Oscar-Nominierung. Für Drive hätte er eine solche Anerkennung auch allemal verdient. Mit Filmen wie Lars und die Frauen,

Gosling wurde dem breitem Publikum mit der Verfilmung der Nicholas Sparks Romanze Wie ein einziger Tag (OT: The Notebook) vorgestellt. Einen großen Durchbruch bei den Kritikern schaffte er aber zwei Jahre später mit Half-Nelson, in dem er einen drogensüchtigen, desillusionierten Lehrer spielte. Diese Rolle verschaffte ihm auch seine bislang einzige Oscar-Nominierung. Für Drive hätte er eine solche Anerkennung auch allemal verdient. Mit Filmen wie Lars und die Frauen,  In Refns letzten beiden Filmen bildeten die beiden männlichen Hauptcharaktere der absolute Fokus. Mads Mikkelsen in Valhalla Rising und Tom Hardy in Bronson lieferten eindrucksvolle Darbietungen ab und es fällt schwer sich jemand anderen in den jeweiligen Rollen vorzustellen. Genauso ergeht es Ryan Gosling als namensloses Antiheld von Drive. Es ist in der Tat Refns Film, aber er würde ohne Goslings Mitwirkung nicht so funktionieren, wie er es nun tut. Viele US-Kritiker zogen Vergleiche mit dem jungen Steve McQueen (unter andere wohl wegen Bullit) und diese sind durchaus berechtigt. Gosling strahlt in dem Film eine unfassbare Coolness aus und ist weit entfernt von einem strahlenden Held, der den Tag rettet. Obwohl es nicht viel direkte Action in dem Film gibt, so unterliegt vielen Szenen mit Gosling eine unterschwellige Spannung, die sich durch kleine Details immer weiter steigert. Ein absolut eindrucksvoller Moment in dem Film besteht lediglich darin, wie Driver sich langsam seine Lederhandschuhe überstreift. Dass diese einfache Handlung in der Szene die Spannung ins Unerträgliche steigert, ist sowohl Goslings kühl untersetzter Performance, als auch Refns Gespür für gute Dramatik zu verdanken. Obwohl Goslings Charakter sich im Laufe des Films doch etwas verändert und ein bisschen durch seine harte Schale blicken lässt, findet hier keine 180 Grad Wendung statt und Driver verliert nie seine Coolness und Unnahbarkeit.

In Refns letzten beiden Filmen bildeten die beiden männlichen Hauptcharaktere der absolute Fokus. Mads Mikkelsen in Valhalla Rising und Tom Hardy in Bronson lieferten eindrucksvolle Darbietungen ab und es fällt schwer sich jemand anderen in den jeweiligen Rollen vorzustellen. Genauso ergeht es Ryan Gosling als namensloses Antiheld von Drive. Es ist in der Tat Refns Film, aber er würde ohne Goslings Mitwirkung nicht so funktionieren, wie er es nun tut. Viele US-Kritiker zogen Vergleiche mit dem jungen Steve McQueen (unter andere wohl wegen Bullit) und diese sind durchaus berechtigt. Gosling strahlt in dem Film eine unfassbare Coolness aus und ist weit entfernt von einem strahlenden Held, der den Tag rettet. Obwohl es nicht viel direkte Action in dem Film gibt, so unterliegt vielen Szenen mit Gosling eine unterschwellige Spannung, die sich durch kleine Details immer weiter steigert. Ein absolut eindrucksvoller Moment in dem Film besteht lediglich darin, wie Driver sich langsam seine Lederhandschuhe überstreift. Dass diese einfache Handlung in der Szene die Spannung ins Unerträgliche steigert, ist sowohl Goslings kühl untersetzter Performance, als auch Refns Gespür für gute Dramatik zu verdanken. Obwohl Goslings Charakter sich im Laufe des Films doch etwas verändert und ein bisschen durch seine harte Schale blicken lässt, findet hier keine 180 Grad Wendung statt und Driver verliert nie seine Coolness und Unnahbarkeit. Auch wenn der Film ein stylischer Arthouse-Film ist, so gibt es durchaus Action. Diese ist, im Gegensatz zu vielen modernen Blockbustern, wohl dosiert und realistisch in Szene gesetzt. Der Film baut immer wieder Spannung auf, welche sich in teilweise überraschenden, meist extrem harten Gewaltszenen entlädt. Die Szenen, in denen Charaktere das Zeitliche segnen sind schonungslos und brutal. Auch die Autoszenen sind durchaus gut gefilmt, auch wenn man sich doch wünscht, etwas mehr von Drivers Fahrkünsten zu sehen. Am beeindruckendsten ist wohl die Eröffnungssequenz des Films, welche einen typischen nächtlichen Auftrag von Driver darstellt. Ohne massive Crashs oder lange Verfolgungsjagden zeigt Refn, wie man relativ realistisch eine sehr spannende Autofluchtsequenz in Szene setzen kann. Die perfekte Zusammenarbeit von Kamera, Schnitt und Sound schaffen einen der erinnerungswürdigsten Momente des Films.

Auch wenn der Film ein stylischer Arthouse-Film ist, so gibt es durchaus Action. Diese ist, im Gegensatz zu vielen modernen Blockbustern, wohl dosiert und realistisch in Szene gesetzt. Der Film baut immer wieder Spannung auf, welche sich in teilweise überraschenden, meist extrem harten Gewaltszenen entlädt. Die Szenen, in denen Charaktere das Zeitliche segnen sind schonungslos und brutal. Auch die Autoszenen sind durchaus gut gefilmt, auch wenn man sich doch wünscht, etwas mehr von Drivers Fahrkünsten zu sehen. Am beeindruckendsten ist wohl die Eröffnungssequenz des Films, welche einen typischen nächtlichen Auftrag von Driver darstellt. Ohne massive Crashs oder lange Verfolgungsjagden zeigt Refn, wie man relativ realistisch eine sehr spannende Autofluchtsequenz in Szene setzen kann. Die perfekte Zusammenarbeit von Kamera, Schnitt und Sound schaffen einen der erinnerungswürdigsten Momente des Films. Bei all dem Lob für den Regisseur und seinen Hauptdarsteller sollte man den Rest der Besetzung nicht außer Acht lassen. Carey Mulligan als verletzliche Irene hat wunderbare Chemie mit Gosling, auch wenn ihre Rolle an sich leider nicht viel mit sich bringt. Etwas ausgereifter ist da schon Bryan Cranstons Part als Shannon dankbarer. Sein Charakter, von dem Leben als Kleinkrimineller müde, will mit Driver als seinem Fahrer ins Renngeschäft einsteigen. Hingerissen zwischen seinem Egoismus und der Loyalität zu Driver liefert Cranston ein überzeugendes Bild eines gebrochenen Mannes. Die Highlights aus der Riege der Nebendarsteller stellen allerdings Ron Perlman und Albert Brooks dar. Perlman spielte in seiner Karriere schon viele harte Kerle, aber seine Rolle in Drive ist dennoch etwas anders. Es wird deutlich gemacht, dass auch er nur ein kleiner Fisch ist und müde ist von einem Leben so weit unten in der Hierarchie. Trotz nur weniger Szenen arbeitet Perlman hier eine tiefgründigere Figur heraus als es sonst zu erwarten wäre. Nicht minder beeindruckend ist Albert Brooks, der hier sehr ungewöhnlich besetzt ist. Der Comedian in seiner ersten Kinorolle seit acht Jahren spielt einen undurchschaubaren Charakter, der zunächst als der besonnene Part des Gangster-Duos erscheint, bei dem aber eine inhärente Bedrohung unter der Oberfläche schlummert. Brooks mimt hier definitiv einen der besten Antagonisten des Jahres.

Bei all dem Lob für den Regisseur und seinen Hauptdarsteller sollte man den Rest der Besetzung nicht außer Acht lassen. Carey Mulligan als verletzliche Irene hat wunderbare Chemie mit Gosling, auch wenn ihre Rolle an sich leider nicht viel mit sich bringt. Etwas ausgereifter ist da schon Bryan Cranstons Part als Shannon dankbarer. Sein Charakter, von dem Leben als Kleinkrimineller müde, will mit Driver als seinem Fahrer ins Renngeschäft einsteigen. Hingerissen zwischen seinem Egoismus und der Loyalität zu Driver liefert Cranston ein überzeugendes Bild eines gebrochenen Mannes. Die Highlights aus der Riege der Nebendarsteller stellen allerdings Ron Perlman und Albert Brooks dar. Perlman spielte in seiner Karriere schon viele harte Kerle, aber seine Rolle in Drive ist dennoch etwas anders. Es wird deutlich gemacht, dass auch er nur ein kleiner Fisch ist und müde ist von einem Leben so weit unten in der Hierarchie. Trotz nur weniger Szenen arbeitet Perlman hier eine tiefgründigere Figur heraus als es sonst zu erwarten wäre. Nicht minder beeindruckend ist Albert Brooks, der hier sehr ungewöhnlich besetzt ist. Der Comedian in seiner ersten Kinorolle seit acht Jahren spielt einen undurchschaubaren Charakter, der zunächst als der besonnene Part des Gangster-Duos erscheint, bei dem aber eine inhärente Bedrohung unter der Oberfläche schlummert. Brooks mimt hier definitiv einen der besten Antagonisten des Jahres.

Carl Gustav Jung war der Begründer der analytischen Psychologie. Dessen ehemalige Patientin und Geliebte Sabina Naftulowna Spielrein machte sich einen Namen in der Psychoanalyse, deren Bewegung ja bekanntermaßen von dem österreichischen Arzt Sigmund Freud initiiert worden ist. Der kanadische Regisseur David Cronenberg hat seine Spielfilmkarriere mit aufsehenerregendem Body-Horror wie „Scanners“ (1981) oder „Videodrome“ (1983) begonnen und widmet sich in seiner neuen Arbeit „Eine dunkle Begierde“ den zuvor erwähnten, historischen Persönlichkeiten. Das Resultat entpuppt sich leider als enttäuschend kraftloser Kostümschinken, der zwischenzeitlich in den „Eine verhängnisvolle Affäre“-Modus schaltet und ansonsten streng dreinblickende, bärtige Männer zeigt, die an ihren Zigarren nuckeln und über allerhand psychologische Theorien diskutieren. Zumindest letzterer Punkt sollte niemanden verwundern. Wer nun aber schon einmal eine echte Vorlesung oder ein Seminar zu diesem Thema besucht hat, wird müde gähnen – und die übrigen Zuschauer wird das eitle Gebaren der Herren Jung und Freund vermutlich ähnlich wenig tangieren. Es ist allerdings auch nicht so, dass „Eine dunkle Begierde“ ein durch und durch uninteressanter oder schlechter Film wäre. Cronenberg sammelt Punkte, wenn er den Konflikt zwischen nüchterner, wissenschaftlicher Betrachtung und animalischer, sexueller Leidenschaft schildert. Wenn Körper und Geist sich streiten, das ist sein Heimspiel – hier aber nun gänzlich ohne schleimige Mutationen oder exzessives Blutvergießen.

Carl Gustav Jung war der Begründer der analytischen Psychologie. Dessen ehemalige Patientin und Geliebte Sabina Naftulowna Spielrein machte sich einen Namen in der Psychoanalyse, deren Bewegung ja bekanntermaßen von dem österreichischen Arzt Sigmund Freud initiiert worden ist. Der kanadische Regisseur David Cronenberg hat seine Spielfilmkarriere mit aufsehenerregendem Body-Horror wie „Scanners“ (1981) oder „Videodrome“ (1983) begonnen und widmet sich in seiner neuen Arbeit „Eine dunkle Begierde“ den zuvor erwähnten, historischen Persönlichkeiten. Das Resultat entpuppt sich leider als enttäuschend kraftloser Kostümschinken, der zwischenzeitlich in den „Eine verhängnisvolle Affäre“-Modus schaltet und ansonsten streng dreinblickende, bärtige Männer zeigt, die an ihren Zigarren nuckeln und über allerhand psychologische Theorien diskutieren. Zumindest letzterer Punkt sollte niemanden verwundern. Wer nun aber schon einmal eine echte Vorlesung oder ein Seminar zu diesem Thema besucht hat, wird müde gähnen – und die übrigen Zuschauer wird das eitle Gebaren der Herren Jung und Freund vermutlich ähnlich wenig tangieren. Es ist allerdings auch nicht so, dass „Eine dunkle Begierde“ ein durch und durch uninteressanter oder schlechter Film wäre. Cronenberg sammelt Punkte, wenn er den Konflikt zwischen nüchterner, wissenschaftlicher Betrachtung und animalischer, sexueller Leidenschaft schildert. Wenn Körper und Geist sich streiten, das ist sein Heimspiel – hier aber nun gänzlich ohne schleimige Mutationen oder exzessives Blutvergießen. Die Exposition des Films verläuft holprig. Eine Kutsche rast in Richtung der Universitätsklinik Burghölzli, Zürich. In dieser wird die unter „Hysterie“ leidende Russin Sabina Spielrein ihrem therapeutischen Ziel überführt. Keira Knightley verkörpert die geplagte, junge Frau, und eine Sache zeichnet sich bereits deutlich ab: Die britische Mimin mag im Piratenkostüm neben Johnny Depp ganz nett ausschauen, eine wirklich brillante Schauspielerin, die eine schwierige Rolle wie diese tragen kann, ist sie nicht (Anhänger der Joe Wright-Filme dürfen mir ja gerne einen giftigen Kommentar hinterlassen). Das, was sie da zu Beginn als Ausprägungen ihrer geistigen Krankheit präsentiert, wirkt offensichtlich aufgespielt und reichlich unangemessen. Leider vermögen auch ihre Co-Stars Michael Fassbender („Eden Lake“) und Viggo Mortensen, der nach „A History Of Violence“ (2005) und „Tödliche Versprechen“ (2007) bereits zum dritten Mal mit Cronenberg zusammenarbeitet, nicht an ihre gewohnten Leistungen anzuknüpfen. Vielleicht haben sie auch einfach keine Lust. Zumindest dem kurz als Otto Gross auftauchenden Vincent Cassel („

Die Exposition des Films verläuft holprig. Eine Kutsche rast in Richtung der Universitätsklinik Burghölzli, Zürich. In dieser wird die unter „Hysterie“ leidende Russin Sabina Spielrein ihrem therapeutischen Ziel überführt. Keira Knightley verkörpert die geplagte, junge Frau, und eine Sache zeichnet sich bereits deutlich ab: Die britische Mimin mag im Piratenkostüm neben Johnny Depp ganz nett ausschauen, eine wirklich brillante Schauspielerin, die eine schwierige Rolle wie diese tragen kann, ist sie nicht (Anhänger der Joe Wright-Filme dürfen mir ja gerne einen giftigen Kommentar hinterlassen). Das, was sie da zu Beginn als Ausprägungen ihrer geistigen Krankheit präsentiert, wirkt offensichtlich aufgespielt und reichlich unangemessen. Leider vermögen auch ihre Co-Stars Michael Fassbender („Eden Lake“) und Viggo Mortensen, der nach „A History Of Violence“ (2005) und „Tödliche Versprechen“ (2007) bereits zum dritten Mal mit Cronenberg zusammenarbeitet, nicht an ihre gewohnten Leistungen anzuknüpfen. Vielleicht haben sie auch einfach keine Lust. Zumindest dem kurz als Otto Gross auftauchenden Vincent Cassel („ Cronenberg entwirft in „Eine dunkle Begierde“ eine typisch-delikate Dreieckskonstellation, wie man sie aus unzähligen Geschichten – ob nach einer wahren Begebenheit oder nicht – kennt. Er hätte sich gut damit getan, packendere Aspekte, als das dröge Geheimnistuerei-Hin-und-her, in den Mittelpunkt seiner neuen Arbeit zu stellen. Der Konflikt, welcher sich in seinem Jung abspielt, mag die Zuschauer über die 100-minütige Laufzeit einigermaßen bei der Stange halten – über einen Vulkanier, der soeben seine Libido wiederentdeckt hat, kommt die schmale Charakterisierung aber kaum hinaus. Ein Witz ist auch die Darstellung des folgenden Bruchs mit Freud. Gemeinhin wird das Aus von deren intensiver Zusammenarbeit mit der Kritik Jungs an Freuds Theorie in Verbindung gebracht. In „Eine dunkle Begierde“ hört sich das ganz anders an: „Er wollte mir seinen Traum nicht erzählen!“, schwadroniert Jung verärgert vor seiner Frau herum. Tja, so hart kommt’s halt manchmal im Leben!

Cronenberg entwirft in „Eine dunkle Begierde“ eine typisch-delikate Dreieckskonstellation, wie man sie aus unzähligen Geschichten – ob nach einer wahren Begebenheit oder nicht – kennt. Er hätte sich gut damit getan, packendere Aspekte, als das dröge Geheimnistuerei-Hin-und-her, in den Mittelpunkt seiner neuen Arbeit zu stellen. Der Konflikt, welcher sich in seinem Jung abspielt, mag die Zuschauer über die 100-minütige Laufzeit einigermaßen bei der Stange halten – über einen Vulkanier, der soeben seine Libido wiederentdeckt hat, kommt die schmale Charakterisierung aber kaum hinaus. Ein Witz ist auch die Darstellung des folgenden Bruchs mit Freud. Gemeinhin wird das Aus von deren intensiver Zusammenarbeit mit der Kritik Jungs an Freuds Theorie in Verbindung gebracht. In „Eine dunkle Begierde“ hört sich das ganz anders an: „Er wollte mir seinen Traum nicht erzählen!“, schwadroniert Jung verärgert vor seiner Frau herum. Tja, so hart kommt’s halt manchmal im Leben!

Der Anwalt Alan Cowan glaubt an den Gott des Gemetzels. Roman Polanskis Kinoversion des gleichnamigen, französischen Theaterstücks von Yasmina Reza ist kein großer oder gar spektakulärer Film. Und das ist auch genau richtig so. Den langsam immer beklemmender wirkenden Raum eines bescheidenen New Yorker Apartments überlässt der inzwischen 78-jährige Altmeister ganz seinen vier fantastisch aufgelegten Darstellern. Die aufwendige Trickserei der Filmwelt rückt in den Hintergrund, betrachtet wird das Set schließlich ähnlich nüchtern, wie dies der Theatergast wohl auch bei einer Bühne tut. Mit dem Unterschied, dass in diesem Fall selbstverständlich die Kamera den Blickwinkel auf das Geschehen bestimmt. Man darf sich nun möglicherweise zu Recht fragen, wozu eine Filmvariante des Stoffes überhaupt notwendig ist, wo doch das Theater in erster Linie aus einer spontanen, manchmal unberechenbaren Kraft schöpft. Wirklich notwendig ist der Film auch nicht – aber er ist charmant und clever, unterhält während seiner knapp 80-minütigen Spieldauer auf köstliche Weise und zwickt seine Zuschauer permanent schelmisch in die Seite. „Der Gott des Gemetzels“ ist dabei nicht Polanskis erste Bühnenadaption. Schon Shakespeares „Macbeth“ hat unter dessen Aufsicht 1971 eine blutrünstige und recht eigenwillige Umsetzung erfahren, die allerdings seinerzeit bei vielen Kritikern durchgefallen ist. Diesmal hat sich der Regisseur mit der sehr stürmischen Lebensgeschichte wieder einem Lieblingshobby zugewandt: Er beobachtet Menschen.

Der Anwalt Alan Cowan glaubt an den Gott des Gemetzels. Roman Polanskis Kinoversion des gleichnamigen, französischen Theaterstücks von Yasmina Reza ist kein großer oder gar spektakulärer Film. Und das ist auch genau richtig so. Den langsam immer beklemmender wirkenden Raum eines bescheidenen New Yorker Apartments überlässt der inzwischen 78-jährige Altmeister ganz seinen vier fantastisch aufgelegten Darstellern. Die aufwendige Trickserei der Filmwelt rückt in den Hintergrund, betrachtet wird das Set schließlich ähnlich nüchtern, wie dies der Theatergast wohl auch bei einer Bühne tut. Mit dem Unterschied, dass in diesem Fall selbstverständlich die Kamera den Blickwinkel auf das Geschehen bestimmt. Man darf sich nun möglicherweise zu Recht fragen, wozu eine Filmvariante des Stoffes überhaupt notwendig ist, wo doch das Theater in erster Linie aus einer spontanen, manchmal unberechenbaren Kraft schöpft. Wirklich notwendig ist der Film auch nicht – aber er ist charmant und clever, unterhält während seiner knapp 80-minütigen Spieldauer auf köstliche Weise und zwickt seine Zuschauer permanent schelmisch in die Seite. „Der Gott des Gemetzels“ ist dabei nicht Polanskis erste Bühnenadaption. Schon Shakespeares „Macbeth“ hat unter dessen Aufsicht 1971 eine blutrünstige und recht eigenwillige Umsetzung erfahren, die allerdings seinerzeit bei vielen Kritikern durchgefallen ist. Diesmal hat sich der Regisseur mit der sehr stürmischen Lebensgeschichte wieder einem Lieblingshobby zugewandt: Er beobachtet Menschen. Und indem er diese vier Individuen so aufmerksam betrachtet (beziehungsweise: mit der Kamera einfangen lässt), spiegelt er uns in deren vertraut seltsamem Verhalten. Da stecken wir doch selbst drin, diese Wohnung könnte unsere eigene sein. Diese verzwickte Situation aus unserer eigenen Vergangenheit (oder Zukunft) stammen. Der Auftakt zum Gemetzel findet in einem Park statt. Eine Gruppe von Kindern findet sich zusammen. Sie streiten sich offensichtlich mit einem weiteren Jungen. Mit anhören können wir leider nicht, was das Thema der Auseinandersetzung nun gewesen ist. Der einzelne Junge hält einen Stock und schlägt sein Gegenüber plötzlich mit diesem brutal ins Gesicht. Daraufhin entfernt er sich wütend von dem Auflauf. Wie wir dann erfahren, ist der Gewalttäter der Sohn von Nancy (Kate Winslet, „Der Vorleser“) und Alan Cowan (Christoph Waltz, „Inglourious Basterds“), die sich kurz darauf bei den Eltern des Verletzten, Penelope (Jodie Foster, „Das Schweigen der Lämmer“) und Michael Longstreet (John C. Reilly, „Magnolia“), einfinden, um den Vorfall zu analysieren und die Wogen auf friedliche Weise zu glätten. Dass Menschen jedoch dazu neigen, aus Mücken einen Elefanten zu machen und in angespannten Situationen manchen beiläufigen Kommentaren einen völlig falschen Sinn beizumessen, sollten wir alle aus eigener Erfahrung wissen. Und so führt bei diesem gemütlich-ungemütlichen Eltern-Sit-in schließlich ein Wort zum anderen. Dass der Sohnemann den Stock lediglich gehalten hat, und nicht etwa, wie in der schriftlichen Stellungnahme der Longstreets beschrieben, mit diesem bewaffnet gewesen ist, will Alan richtiggestellt wissen. Diesem Einspruch wird demokratisch stattgegeben – es sollen weitere folgen.

Und indem er diese vier Individuen so aufmerksam betrachtet (beziehungsweise: mit der Kamera einfangen lässt), spiegelt er uns in deren vertraut seltsamem Verhalten. Da stecken wir doch selbst drin, diese Wohnung könnte unsere eigene sein. Diese verzwickte Situation aus unserer eigenen Vergangenheit (oder Zukunft) stammen. Der Auftakt zum Gemetzel findet in einem Park statt. Eine Gruppe von Kindern findet sich zusammen. Sie streiten sich offensichtlich mit einem weiteren Jungen. Mit anhören können wir leider nicht, was das Thema der Auseinandersetzung nun gewesen ist. Der einzelne Junge hält einen Stock und schlägt sein Gegenüber plötzlich mit diesem brutal ins Gesicht. Daraufhin entfernt er sich wütend von dem Auflauf. Wie wir dann erfahren, ist der Gewalttäter der Sohn von Nancy (Kate Winslet, „Der Vorleser“) und Alan Cowan (Christoph Waltz, „Inglourious Basterds“), die sich kurz darauf bei den Eltern des Verletzten, Penelope (Jodie Foster, „Das Schweigen der Lämmer“) und Michael Longstreet (John C. Reilly, „Magnolia“), einfinden, um den Vorfall zu analysieren und die Wogen auf friedliche Weise zu glätten. Dass Menschen jedoch dazu neigen, aus Mücken einen Elefanten zu machen und in angespannten Situationen manchen beiläufigen Kommentaren einen völlig falschen Sinn beizumessen, sollten wir alle aus eigener Erfahrung wissen. Und so führt bei diesem gemütlich-ungemütlichen Eltern-Sit-in schließlich ein Wort zum anderen. Dass der Sohnemann den Stock lediglich gehalten hat, und nicht etwa, wie in der schriftlichen Stellungnahme der Longstreets beschrieben, mit diesem bewaffnet gewesen ist, will Alan richtiggestellt wissen. Diesem Einspruch wird demokratisch stattgegeben – es sollen weitere folgen. Und nicht nur die Anschauungen der zwei Paare untereinander, sondern die der vier Individuen, entfernen sich im Verlauf langsam voneinander. Bis irgendwann sogar der offene Geschlechterkrieg entfacht ist. Besonders schön dargestellt wird in „Der Gott des Gemetzels“ die anfängliche, verkrampfte Zurückhaltung der ehrlichen, eigenen Meinung. Diese Menschen verhalten sich schon von der ersten Sekunde an auf eine solch vermeintlich freundschaftliche Art falsch zueinander, dass die folgende, explosive Konfrontation unvermeintlich scheint. Sie würgen, ähnlich wie ihren Kuchen, der ja eigentlich ein Pie ist, die Ausführungen des Gegenübers herunter, bis der große Moment schließlich da ist: Nancy übergibt sich mitten auf den Wohnzimmertisch. Und mit dem Erbrochenen kommt der Gott des Gemetzels in seiner vollen, hässlichen Pracht zum Vorschein. Die Unterschiedlichkeit der Charaktere kristallisiert sich nach und nach immer stärker heraus. Lediglich der von Christoph Waltz so unverschämt charismatisch verkörperte Anwalt, dessen Leben sich in seinem Mobiltelefon abzuspielen scheint, wirkt schon zu Beginn wie ein gepanzerter Kontrollfreak ohne moralische Skrupel, dem niemand wirklich etwas anhaben kann. Doch auch er wird am Ende leiden, was uns ein großer Spaß ist. Schließlich sind wir alle doch Voyeure, wir wollen das sehen. Dabei zuschauen, wie sich drei Oscar-Preisträger plus John C. Reilly an die Gurgel gehen. Natürlich aus unserer Distanz, vom Kinosessel – persönlich involviert wollen wir in die Probleme von deren Figuren eigentlich nicht sein. Dabei sind wir das alle schon gewesen, wir kennen zumindest ähnliche Situationen. Und deshalb trifft dieses verbale Blutbad bei uns auch so ins Schwarze.

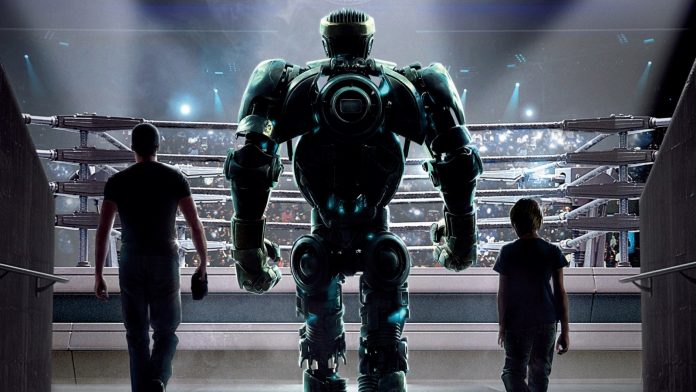

Und nicht nur die Anschauungen der zwei Paare untereinander, sondern die der vier Individuen, entfernen sich im Verlauf langsam voneinander. Bis irgendwann sogar der offene Geschlechterkrieg entfacht ist. Besonders schön dargestellt wird in „Der Gott des Gemetzels“ die anfängliche, verkrampfte Zurückhaltung der ehrlichen, eigenen Meinung. Diese Menschen verhalten sich schon von der ersten Sekunde an auf eine solch vermeintlich freundschaftliche Art falsch zueinander, dass die folgende, explosive Konfrontation unvermeintlich scheint. Sie würgen, ähnlich wie ihren Kuchen, der ja eigentlich ein Pie ist, die Ausführungen des Gegenübers herunter, bis der große Moment schließlich da ist: Nancy übergibt sich mitten auf den Wohnzimmertisch. Und mit dem Erbrochenen kommt der Gott des Gemetzels in seiner vollen, hässlichen Pracht zum Vorschein. Die Unterschiedlichkeit der Charaktere kristallisiert sich nach und nach immer stärker heraus. Lediglich der von Christoph Waltz so unverschämt charismatisch verkörperte Anwalt, dessen Leben sich in seinem Mobiltelefon abzuspielen scheint, wirkt schon zu Beginn wie ein gepanzerter Kontrollfreak ohne moralische Skrupel, dem niemand wirklich etwas anhaben kann. Doch auch er wird am Ende leiden, was uns ein großer Spaß ist. Schließlich sind wir alle doch Voyeure, wir wollen das sehen. Dabei zuschauen, wie sich drei Oscar-Preisträger plus John C. Reilly an die Gurgel gehen. Natürlich aus unserer Distanz, vom Kinosessel – persönlich involviert wollen wir in die Probleme von deren Figuren eigentlich nicht sein. Dabei sind wir das alle schon gewesen, wir kennen zumindest ähnliche Situationen. Und deshalb trifft dieses verbale Blutbad bei uns auch so ins Schwarze. Roman Polanski hat während seiner Karriere Meisterwerke, gute und auch weniger gute Filme inszeniert. „Der Gott des Gemetzels“ ist ein unangestrengtes, mit spürbar viel Freude inszeniertes Projekt dieses Mannes, der Zuschauern und Kritikern eigentlich nichts mehr beweisen müsste, aber dies auf sympathisch-zurückhaltende Weise trotzdem tut. Polanski versteht, dass ein guter Kinofilm manchmal nicht mehr benötigt, als den vollen Einsatz seiner Darsteller. So here we are. Schauspielkunst par excellence. Durch die Bank. Die Leinwand darf halt auch gern einfach mal eine Bühne sein und uns ganz unverfälscht etwas präsentieren, das uns erneut unser eigenes, manchmal abscheuliches, Wesen schlagartig vor Augen führt. Es müssen ja nicht immer Außerirdische oder Roboter sein. Oder…?

Roman Polanski hat während seiner Karriere Meisterwerke, gute und auch weniger gute Filme inszeniert. „Der Gott des Gemetzels“ ist ein unangestrengtes, mit spürbar viel Freude inszeniertes Projekt dieses Mannes, der Zuschauern und Kritikern eigentlich nichts mehr beweisen müsste, aber dies auf sympathisch-zurückhaltende Weise trotzdem tut. Polanski versteht, dass ein guter Kinofilm manchmal nicht mehr benötigt, als den vollen Einsatz seiner Darsteller. So here we are. Schauspielkunst par excellence. Durch die Bank. Die Leinwand darf halt auch gern einfach mal eine Bühne sein und uns ganz unverfälscht etwas präsentieren, das uns erneut unser eigenes, manchmal abscheuliches, Wesen schlagartig vor Augen führt. Es müssen ja nicht immer Außerirdische oder Roboter sein. Oder…?

Shawn Levy ist kommerziell einer der erfolgreichsten Hollywood Regisseure der letzten Jahre. Seine Kinokarriere begann mit kleinen Erfolgen wie Lügen haben Kurze Beine (OT: Big Fat Liar) und Voll Verheiratet (OT: Just Married), bis er mit dem Remake von Im Dutzend Billiger (OT: Cheaper by the Dozen) seinen ersten richtig großen Hit landete. Nur drei Jahre später lieferte er seinen bislang größten Blockbuster ab – Nachts im Museum (OT: Night at the Museum), welcher 2009 eine ebenfalls erfolgreiche Fortsetzung nach sich zog. Bislang hat Levy keinen einzigen finanziellen Flop abgeliefert. Doch wo die Box-Office Götter auf seiner Seite waren, blieb ihm Erfolg mit Kritikern bislang versagt. Denn was seine Filme auch immer gemeinsam hatten und was sicherlich auch zu deren Erfolg beitrug war, dass Levy seine Filme immer auf den möglichst kleinen gemeinsamen Nenner brachte und dadurch künstlerisch sich überhaupt nicht hervorgetan oder Anzeichen einer Vision gezeigt hat.

Shawn Levy ist kommerziell einer der erfolgreichsten Hollywood Regisseure der letzten Jahre. Seine Kinokarriere begann mit kleinen Erfolgen wie Lügen haben Kurze Beine (OT: Big Fat Liar) und Voll Verheiratet (OT: Just Married), bis er mit dem Remake von Im Dutzend Billiger (OT: Cheaper by the Dozen) seinen ersten richtig großen Hit landete. Nur drei Jahre später lieferte er seinen bislang größten Blockbuster ab – Nachts im Museum (OT: Night at the Museum), welcher 2009 eine ebenfalls erfolgreiche Fortsetzung nach sich zog. Bislang hat Levy keinen einzigen finanziellen Flop abgeliefert. Doch wo die Box-Office Götter auf seiner Seite waren, blieb ihm Erfolg mit Kritikern bislang versagt. Denn was seine Filme auch immer gemeinsam hatten und was sicherlich auch zu deren Erfolg beitrug war, dass Levy seine Filme immer auf den möglichst kleinen gemeinsamen Nenner brachte und dadurch künstlerisch sich überhaupt nicht hervorgetan oder Anzeichen einer Vision gezeigt hat. Während das Marketing von Real Steel vor allem bombastische Roboter-Action à la Transformers verspricht, ist der Film in seinem Herzen ein Vater-Sohn-Familienfilm und zugleich ein waschechter Sportfilm, wenn auch die Sportler wahrhaftig aus Stahl sind. Mit viel Originalität, was die Handlung angeht, kann Real Steel immer noch nicht punkten. Das Ganze läuft unglaublich präzise nach dem Rocky Schema ab. Auch die Vater-Sohn Annäherung hat man schon so sehr oft gesehen. Dennoch retten gute Darsteller, beeindruckende visuelle Reize und gut ausgespielte Dramatik den Film. Allen voran ist natürlich Hugh Jackman, der den Film vorne und hinten trägt. Er spielt sein natürliches harter-Kerl-mit-weichem-Kern Charisma aus, sodass man ihm alle Aspekte seiner Rolle abkauft und er nie lächerlich rüberkommt, wenn er tonnenschwere Kampfroboter steuert. Dakota Goyo ist zwar nicht der beste Kinderschauspieler der letzten Zeit, spielt seine Rolle aber passabel genug und hat eine relativ gute Chemie mit Jackman. Letzteres kann auch über Lost-Alumna Evangeline Lilly gesagt werden. Die mögliche Love Story zwischen Jackman und ihr wird nie in den Vordergrund gestellt, die unterschwellige Chemie ist aber fortwährend vorhanden. Nur der ansonsten immer überzeugende Anthony Mackie wird mit einer undankbaren Rolle abgetan, in der er nichts von seinem schauspielerischen Können unter Beweis stellen kann.