Sightseers, GB 2012 • 95 Min • Regie: Ben Wheatley • Drehbuch: Alice Lowe & Steve Oram • Mit: Alice Lowe, Steve Oram, Eileen Davies, Tony Way, Seamus O’Neill • Kamera: Laurie Rose • Musik: Jim Williams • FSK: ab 16 Jahren • Verleih: MFA + Film Distribution • Kinostart: 28.02.2013 • Website

Chris (Steve Oram) soll Tina (Alice Lowe) seine Welt zeigen – und das wird er tun. Das frischgebackene Pärchen macht sich mitsamt Wohnmobil auf, das britische Yorkshire zu erkunden. Und wäre „Sightseers“ nicht der neue Spielfilm von Ben Wheatley, so könnte man glatt meinen, dass einen gleich ein zuckersüßes, unschuldiges Roadmovie erwartet. Weit gefehlt. Wheatley, der zuvor sehr positiv mit seinem Erstling „Down Terrace“, dem Portrait einer dysfunktionalen Gangsterfamilie, und dem Nachfolger „Kill List“, einem eigenwilligen Mix aus Hitmen-Thriller und Horrorschocker, aufgefallen ist, entwirft hier ein Urlaubstagebuch der morbidesten (und blutigsten) Art. Wenn sich Traumprinz Chris endlich von seiner wahren Seite zeigt, stockt Tina zunächst der Atem. Was anfangs noch nach einem schlimmen Unfall aussah, kristallisiert sich spätestens mit dem Tod einer weiteren, ungeliebten Person als unheimliche Tatsache heraus: Tinas Angebeteter ist ein kaltblütiger Serienkiller mit einer äußerst niedrigen Reizschwelle. Und während die zwei Turteltäubchen strikt weiter ihrem Routenplan folgen, pflastern Leichen ihren Weg …

Chris (Steve Oram) soll Tina (Alice Lowe) seine Welt zeigen – und das wird er tun. Das frischgebackene Pärchen macht sich mitsamt Wohnmobil auf, das britische Yorkshire zu erkunden. Und wäre „Sightseers“ nicht der neue Spielfilm von Ben Wheatley, so könnte man glatt meinen, dass einen gleich ein zuckersüßes, unschuldiges Roadmovie erwartet. Weit gefehlt. Wheatley, der zuvor sehr positiv mit seinem Erstling „Down Terrace“, dem Portrait einer dysfunktionalen Gangsterfamilie, und dem Nachfolger „Kill List“, einem eigenwilligen Mix aus Hitmen-Thriller und Horrorschocker, aufgefallen ist, entwirft hier ein Urlaubstagebuch der morbidesten (und blutigsten) Art. Wenn sich Traumprinz Chris endlich von seiner wahren Seite zeigt, stockt Tina zunächst der Atem. Was anfangs noch nach einem schlimmen Unfall aussah, kristallisiert sich spätestens mit dem Tod einer weiteren, ungeliebten Person als unheimliche Tatsache heraus: Tinas Angebeteter ist ein kaltblütiger Serienkiller mit einer äußerst niedrigen Reizschwelle. Und während die zwei Turteltäubchen strikt weiter ihrem Routenplan folgen, pflastern Leichen ihren Weg …

Wenn man an kriminelle Liebespärchen im Kino denkt, springen einem vermutlich zuerst die populären Bonnie und Clyde, sowie Mickey und Mallory aus Oliver Stones kontroversem „Natural Born Killers“ ins Gedächtnis. Chris und Tina bilden nun ein neues, unheiliges Leinwandbündnis und beweisen den Zuschauern erneut, dass Romantik und galligster Humor sich nicht zwingend ausschließen müssen. Auch wenn „Sightseers“ sein Hauptgewicht eher auf Letzteres legt und sein Publikum obendrein auf eine atemberaubend eingefangene Reise durch das ländliche Großbritannien einlädt. Natur und Land werden von dem Regisseur hier nicht etwa als unbedeutendes Beiwerk präsentiert, die Kulisse bekommt fast schon den Stellenwert einer dritten Hauptfigur (den späteren, vierbeinigen Kameraden jetzt nicht mitgezählt) zugewiesen. Doch wo auch immer die nächste Sehenswürdigkeit sein mag, meist markiert am Ende ein blutroter Fleck den Zwischenstop. Wenn man denn einen Kritikpunkt an dem wahrlich unterhaltsamen Werk festmachen müsste, so wäre es wohl der, dass sich diese gemeine Lovestory ein wenig episodenhaft von einer Station zur nächsten bewegt. Doch sollte ein gutes Roadmovie nicht genau diese rastlose Reise der Protagonisten leisten, die auch hier schließlich für deren Suche nach Freiheit steht? Chris möchte gern einen neuen Schritt als Schriftsteller wagen und ernennt die naive Tina zu Beginn ihrer Expedition zu seiner Muse. Tina wiederum ist eine Mittdreißigerin, die sich aus den Klauen ihrer manipulativen Mutter lösen will und einen Neuanfang in ihrer Emanzipation findet – wenn auch vielleicht ganz anders, als man das zunächst erwartet hätte.

Wenn man an kriminelle Liebespärchen im Kino denkt, springen einem vermutlich zuerst die populären Bonnie und Clyde, sowie Mickey und Mallory aus Oliver Stones kontroversem „Natural Born Killers“ ins Gedächtnis. Chris und Tina bilden nun ein neues, unheiliges Leinwandbündnis und beweisen den Zuschauern erneut, dass Romantik und galligster Humor sich nicht zwingend ausschließen müssen. Auch wenn „Sightseers“ sein Hauptgewicht eher auf Letzteres legt und sein Publikum obendrein auf eine atemberaubend eingefangene Reise durch das ländliche Großbritannien einlädt. Natur und Land werden von dem Regisseur hier nicht etwa als unbedeutendes Beiwerk präsentiert, die Kulisse bekommt fast schon den Stellenwert einer dritten Hauptfigur (den späteren, vierbeinigen Kameraden jetzt nicht mitgezählt) zugewiesen. Doch wo auch immer die nächste Sehenswürdigkeit sein mag, meist markiert am Ende ein blutroter Fleck den Zwischenstop. Wenn man denn einen Kritikpunkt an dem wahrlich unterhaltsamen Werk festmachen müsste, so wäre es wohl der, dass sich diese gemeine Lovestory ein wenig episodenhaft von einer Station zur nächsten bewegt. Doch sollte ein gutes Roadmovie nicht genau diese rastlose Reise der Protagonisten leisten, die auch hier schließlich für deren Suche nach Freiheit steht? Chris möchte gern einen neuen Schritt als Schriftsteller wagen und ernennt die naive Tina zu Beginn ihrer Expedition zu seiner Muse. Tina wiederum ist eine Mittdreißigerin, die sich aus den Klauen ihrer manipulativen Mutter lösen will und einen Neuanfang in ihrer Emanzipation findet – wenn auch vielleicht ganz anders, als man das zunächst erwartet hätte.

Bevor nun aber der Eindruck entsteht, „Sightseers“ würde seinen Ton urplötzlich von unbeschwert zu nachdenklich wechseln, so sei an dieser Stelle versichert, dass Wheatley hier ganz sicher nicht der Sinn danach steht, Trübsal zu blasen. Ähnlich wie sein Landsmann und Regiekollege Edgar Wright (der bei diesem Film als Produzent seine Finger im Spiel gehabt hat) ruft auch der Newcomer wieder zum typisch britischen, pechschwarzen Humor im heutigen Kino auf. Die Morde werden von den beiden Protagonisten (deren charismatische Darsteller sich obendrein für das urkomische Drehbuch verantwortlich gezeigt haben) so beiläufig und knochentrocken begangen, als würden sie nur eben den stinkenden Müll vor die Haustür stellen. Das sieht dann nicht sonderlich appetitlich aus und lässt sich schon gar nicht als moralisch einwandfrei bezeichnen, aber in diesem Punkt machen uns die Verantwortlichen ja schon von der ersten Minute an keine Versprechungen: Als Tina sich zum Beispiel von ihrer Mutter verabschiedet und sich für einen zurückliegenden Vorfall mit den Worten „Es war ein Unfall“ entschuldigt, fügt ihre Erzeugerin ein verbittertes „Das warst du auch“ an. Vieles hier ist so abgrundtief böse, dass einem gar keine andere Wahl bleibt, als sich darüber herzlich zu amüsieren. Neben all den wunderbaren Reisezielen, skurrilen Situationen und rücksichtslosen Taten ist „Sightseers“ natürlich auch eine etwas andere Ballade an die Power of Love. Ob das im Verlauf arg strapazierte Band zwischen Tina und Chris bis zum Ende ihres Abenteuers halten wird, soll hier selbstverständlich nicht verraten werden.

Bevor nun aber der Eindruck entsteht, „Sightseers“ würde seinen Ton urplötzlich von unbeschwert zu nachdenklich wechseln, so sei an dieser Stelle versichert, dass Wheatley hier ganz sicher nicht der Sinn danach steht, Trübsal zu blasen. Ähnlich wie sein Landsmann und Regiekollege Edgar Wright (der bei diesem Film als Produzent seine Finger im Spiel gehabt hat) ruft auch der Newcomer wieder zum typisch britischen, pechschwarzen Humor im heutigen Kino auf. Die Morde werden von den beiden Protagonisten (deren charismatische Darsteller sich obendrein für das urkomische Drehbuch verantwortlich gezeigt haben) so beiläufig und knochentrocken begangen, als würden sie nur eben den stinkenden Müll vor die Haustür stellen. Das sieht dann nicht sonderlich appetitlich aus und lässt sich schon gar nicht als moralisch einwandfrei bezeichnen, aber in diesem Punkt machen uns die Verantwortlichen ja schon von der ersten Minute an keine Versprechungen: Als Tina sich zum Beispiel von ihrer Mutter verabschiedet und sich für einen zurückliegenden Vorfall mit den Worten „Es war ein Unfall“ entschuldigt, fügt ihre Erzeugerin ein verbittertes „Das warst du auch“ an. Vieles hier ist so abgrundtief böse, dass einem gar keine andere Wahl bleibt, als sich darüber herzlich zu amüsieren. Neben all den wunderbaren Reisezielen, skurrilen Situationen und rücksichtslosen Taten ist „Sightseers“ natürlich auch eine etwas andere Ballade an die Power of Love. Ob das im Verlauf arg strapazierte Band zwischen Tina und Chris bis zum Ende ihres Abenteuers halten wird, soll hier selbstverständlich nicht verraten werden.

Ben Wheatley hat mit dieser charmanten Killerkomödie erneut bewiesen, dass er zu den momentan wohl interessantesten Talenten der britischen Filmwelt gehört. Man darf bereits gespannt sein, an was für einen Stoff sich der stilsichere Regisseur wohl als nächstes wagt.

Trailer

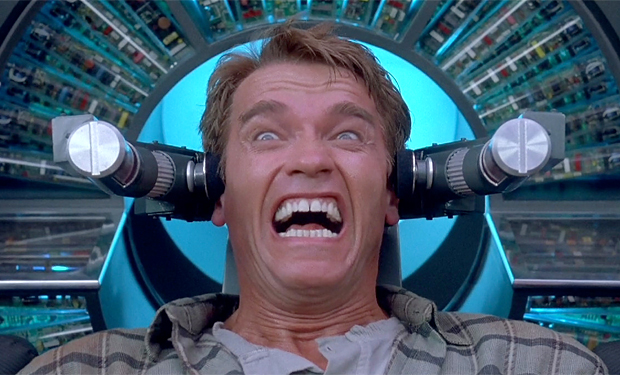

Nach einer angeblich wahren Begebenheit möchte uns Ole Bornedal mit seinem Besessenheitsspuk „Possession“ schocken, der die zweite Hollywoodarbeit des Dänen nach „Freeze“, einem Remake seines eigenen, morbiden Spielfilmdebüts „Nightwatch“, markiert. Die Produktion haben Ghost House Pictures, die Schmiede von Genreveteran und „Tanz der Teufel“-Schöpfer Sam Raimi, übernommen, welche zuletzt mit „Drag Me To Hell“ eine äußerst effektive Achterbahnfahrt für Horrorliebhaber vorgelegt haben. Das neue Werk zeigt nun eine Familie mit zwei Problemen:

Nach einer angeblich wahren Begebenheit möchte uns Ole Bornedal mit seinem Besessenheitsspuk „Possession“ schocken, der die zweite Hollywoodarbeit des Dänen nach „Freeze“, einem Remake seines eigenen, morbiden Spielfilmdebüts „Nightwatch“, markiert. Die Produktion haben Ghost House Pictures, die Schmiede von Genreveteran und „Tanz der Teufel“-Schöpfer Sam Raimi, übernommen, welche zuletzt mit „Drag Me To Hell“ eine äußerst effektive Achterbahnfahrt für Horrorliebhaber vorgelegt haben. Das neue Werk zeigt nun eine Familie mit zwei Problemen: Ole Bornedal kann inszenieren – das wissen wir nicht nur von seinem grandiosen Erstling, sondern auch von weiteren Werken, die er nach seinem eher erfolglosen Überseeausflug in der alten Heimat abgedreht hat. Sein erneuter Versuch, die Traumfabrik zu erobern, glänzt auf audiovisueller Ebene, fällt aber zugleich leider negativ durch seine reichlich altbackene Story auf: Ein Kind ist von einem Dämon besessen und sorgt für allerlei erschreckenden Unfug. Da stellt sich nicht mehr die Frage, ob man das zuvor schonmal gesehen hat, sondern wie lang das letzte Mal her ist – nein, William Friedkins „Der Exorzist“ war es wahrscheinlich nicht. Wer nun behauptet, das Rad könne in der Kinolandschaft nicht ständig neu erfunden werden, liegt mit dieser Aussage mit Sicherheit nicht ganz falsch und auch im Fall von „Possession“ wäre es vermutlich nicht fair, die Kritik lediglich am Umstand der mangelnden Originalität festzumachen. Was hier allerdings viel mehr stört, ist der Mangel an wirklich gruseligen Einfällen. An Momenten, die tief unter die Haut kriechen. Mich hat das Werk während seiner 90-minütigen Laufzeit nur zweimal knapp mit seinem Grauen erwischt, der Rest bestand aus nett umgesetzten Spezialeffekten und der obligatorischen Portion Ekel. Der Dibbuk besitzt beispielsweise die Macht, auch dem Umfeld seines Opfers unschöne Dinge anzutun (Stichwort: Zähne) und in der Box selbst befinden sich noch einige andere, blinde Passagiere. Dass dann die Figuren gegen Ende herzlich egal werden und der Hokuspokus das Zepter übernimmt, gehört ja heute mehr oder weniger zur lästigen Genrepflicht. Selbst wenn die Darsteller in Anbetracht des Stoffes durchaus solide Leistungen verzeichnen dürfen.

Ole Bornedal kann inszenieren – das wissen wir nicht nur von seinem grandiosen Erstling, sondern auch von weiteren Werken, die er nach seinem eher erfolglosen Überseeausflug in der alten Heimat abgedreht hat. Sein erneuter Versuch, die Traumfabrik zu erobern, glänzt auf audiovisueller Ebene, fällt aber zugleich leider negativ durch seine reichlich altbackene Story auf: Ein Kind ist von einem Dämon besessen und sorgt für allerlei erschreckenden Unfug. Da stellt sich nicht mehr die Frage, ob man das zuvor schonmal gesehen hat, sondern wie lang das letzte Mal her ist – nein, William Friedkins „Der Exorzist“ war es wahrscheinlich nicht. Wer nun behauptet, das Rad könne in der Kinolandschaft nicht ständig neu erfunden werden, liegt mit dieser Aussage mit Sicherheit nicht ganz falsch und auch im Fall von „Possession“ wäre es vermutlich nicht fair, die Kritik lediglich am Umstand der mangelnden Originalität festzumachen. Was hier allerdings viel mehr stört, ist der Mangel an wirklich gruseligen Einfällen. An Momenten, die tief unter die Haut kriechen. Mich hat das Werk während seiner 90-minütigen Laufzeit nur zweimal knapp mit seinem Grauen erwischt, der Rest bestand aus nett umgesetzten Spezialeffekten und der obligatorischen Portion Ekel. Der Dibbuk besitzt beispielsweise die Macht, auch dem Umfeld seines Opfers unschöne Dinge anzutun (Stichwort: Zähne) und in der Box selbst befinden sich noch einige andere, blinde Passagiere. Dass dann die Figuren gegen Ende herzlich egal werden und der Hokuspokus das Zepter übernimmt, gehört ja heute mehr oder weniger zur lästigen Genrepflicht. Selbst wenn die Darsteller in Anbetracht des Stoffes durchaus solide Leistungen verzeichnen dürfen. „Possession“ imponiert schon eher durch die stimmungsvollen Aufnahmen von Bornedals Hauskameramann Dan Laustsen, seinen angenehm ruhigen, klassischen Aufbau und die Tatsache, dass der Regisseur seinen Terror nicht durchgehend bierernst verkaufen will, sondern auch einige humorvolle Einlagen in das böse Treiben einwebt. Schön wäre es jedoch gewesen, wenn man ein wenig mehr über die Mythologie des Unholds erfahren hätte. Manchmal reicht es schon, die furchtbaren Hintergründe der Geschichte darzulegen, um die Nackenhaare der Zuschauer aufzustellen – das kann effektiver sein als die teuersten Special Effects oder lautesten Geräuschattacken. Während mir der Film wenig Aufregendes offeriert und lediglich kurzweiligen Spuk auf handwerklich ansprechendem Niveau präsentiert hat, konnten die anwesenden Kritikerkollegen offenbar mehr mit dieser kleinen Fingerübung anfangen. Dass allerdings sowohl Bornedal als auch Raimi dieses Spiel besser beherrschen, haben sie schon mehrfach bewiesen. Vielleicht ja wieder beim nächsten Mal. Ich verweise zu diesem Thema abschließend lieber auf James Wans ungleich packenderen „

„Possession“ imponiert schon eher durch die stimmungsvollen Aufnahmen von Bornedals Hauskameramann Dan Laustsen, seinen angenehm ruhigen, klassischen Aufbau und die Tatsache, dass der Regisseur seinen Terror nicht durchgehend bierernst verkaufen will, sondern auch einige humorvolle Einlagen in das böse Treiben einwebt. Schön wäre es jedoch gewesen, wenn man ein wenig mehr über die Mythologie des Unholds erfahren hätte. Manchmal reicht es schon, die furchtbaren Hintergründe der Geschichte darzulegen, um die Nackenhaare der Zuschauer aufzustellen – das kann effektiver sein als die teuersten Special Effects oder lautesten Geräuschattacken. Während mir der Film wenig Aufregendes offeriert und lediglich kurzweiligen Spuk auf handwerklich ansprechendem Niveau präsentiert hat, konnten die anwesenden Kritikerkollegen offenbar mehr mit dieser kleinen Fingerübung anfangen. Dass allerdings sowohl Bornedal als auch Raimi dieses Spiel besser beherrschen, haben sie schon mehrfach bewiesen. Vielleicht ja wieder beim nächsten Mal. Ich verweise zu diesem Thema abschließend lieber auf James Wans ungleich packenderen „