3 Days to Kill, USA/FRA 2014 • 117 Min. • Regie: McG • Drehbuch: Luc Besson, Adi Hasak • Mit: Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Marc Andréoni, Richard Sammel, Tómas Lemarquis • FSK: ab 12 Jahren • Kinostart: 8. Mai 2014 • Deutsche Website

Handlung

Ethan Renner (Kevin Costner) ist Agent und Familienvater zugleich. Jahrzehntelang hat er seine Familie allerdings dem Job untergeordnet. Seine Tochter Zooey (Hailee Steinfeld) wächst nahezu ohne ihn auf. Immerhin ruft er einmal im Jahr zu ihrem Geburtstag an. Als Ethan erfährt, dass er todkrank ist und nur noch wenige Monate zu leben hat, beschließt er, seine letzten Wochen mit seiner Tochter zu verbringen. Dabei kommt er auch seiner Ex-Frau Christine (Connie Nielsen) wieder näher. Als er jedoch von der Agentin Vivi (Amber Heard) kontaktiert wird, gerät sein Leben wieder aus den Fugen. Sie bietet ihm ein Gegenmittel für seine Krankheit. Einzige Bedingung: Er muss für sie innerhalb von drei Tagen einen international gesuchten Terroristen töten. Doch bei dem einen Mord wird es nicht bleiben. Obwohl Ethan dem Agentendasein abgeschworen hat, sieht er eine Chance, seiner Familie so länger erhalten bleiben zu können. Während die Zeit gegen ihn läuft, entscheidet er sich für die Möglichkeit auf ein längeres Leben. Doch Vivi und die Nebenwirkungen des Medikaments machen ihm die Erfüllung des lebensverlängernden Auftrags nicht immer leicht.

Kritik

Das größte Problem des Films zeigt sich ziemlich schnell. Der Genremix aus knallharter Action und gefühlsduseligem Familiendrama filetiert 3 Days to Kill in zwei gleichwertige Handlungsstränge, die auch gut allein funktionieren würden. Zu gut sogar. Denn daraus resultiert der Nachteil, der vor allem die Zielgruppe betrifft. Durch die Trailer, Plakate, den Titel und die Promotion wird der Film zwar als Actionfilm propagiert. Gleichzeitig ist er aber auch ein Drama, genauer gesagt ein Familiendrama. So wird viel Zeit für die Entwicklung des Protagonisten zum Familienmenschen verwendet. Das führt schließlich dazu, dass der Film inhaltlich keine Zielgruppe den gesamten Film über bei Laune halten kann. Die beiden Filets werden zu konträr dargestellt und nur partiell sinnvoll miteinander verbunden.

Das größte Problem des Films zeigt sich ziemlich schnell. Der Genremix aus knallharter Action und gefühlsduseligem Familiendrama filetiert 3 Days to Kill in zwei gleichwertige Handlungsstränge, die auch gut allein funktionieren würden. Zu gut sogar. Denn daraus resultiert der Nachteil, der vor allem die Zielgruppe betrifft. Durch die Trailer, Plakate, den Titel und die Promotion wird der Film zwar als Actionfilm propagiert. Gleichzeitig ist er aber auch ein Drama, genauer gesagt ein Familiendrama. So wird viel Zeit für die Entwicklung des Protagonisten zum Familienmenschen verwendet. Das führt schließlich dazu, dass der Film inhaltlich keine Zielgruppe den gesamten Film über bei Laune halten kann. Die beiden Filets werden zu konträr dargestellt und nur partiell sinnvoll miteinander verbunden.

Das Positive an 3 Days to Kill lässt sich ebenso schnell identifizieren: Der Film nimmt sich nicht so übertrieben ernst. Das gilt für den Actionteil ein ganzes Stück mehr als für die Familiengeschichte. Zusätzlich von unvorhersehbaren Ereignissen begleitet, wirken viele Szenen unterhaltsam locker und witzig. Dazu trägt auch Kevin Costner bei. Er versucht es erst gar nicht, sich mit seinen knapp 60 Jahren als superagiler Mittdreißiger zu verkaufen. Das macht sowohl seinen dargestellten Charakter als auch ihn selbst sehr sympathisch. Für die besondere Mischung der Genres ist er die perfekte Besetzung. Außerdem ist es mal wieder eine schöne Abwechslung zu den ganzen Sportdramen, in denen er gehäuft zu sehen ist – und wahrscheinlich auch zukünftig zu sehen sein wird. Während alle anderen Darsteller nur einem Charakter treu bleiben, ist Costner Agent und Vater zugleich.

Amber Heard dürfte vor allem aus Sicht des männlichen Publikums die Idealbesetzung für die sexy Agentin Vivi sein. Die gebürtige Texanerin schafft es aber nur optisch, ein Feuer zu entfachen. Schauspielerisch bleibt ihr (partielles) Können auf der Strecke. Das zeichnet sich bereits in den ersten Szenen ab. Die professionelle Auftragskillerin, die sie mimt, nimmt man ihr einfach nicht ab. Sie wirkt zu naiv, mädchenhaft und sichtlich unsicher. Das ist zugegebenermaßen keine Überraschung, denn schon in früheren Filmen ihrer Karriere ging Optik über Talent. Dennoch kann man Heard zugutehalten, dass sie sich während des Films zumindest etwas steigert.

Amber Heard dürfte vor allem aus Sicht des männlichen Publikums die Idealbesetzung für die sexy Agentin Vivi sein. Die gebürtige Texanerin schafft es aber nur optisch, ein Feuer zu entfachen. Schauspielerisch bleibt ihr (partielles) Können auf der Strecke. Das zeichnet sich bereits in den ersten Szenen ab. Die professionelle Auftragskillerin, die sie mimt, nimmt man ihr einfach nicht ab. Sie wirkt zu naiv, mädchenhaft und sichtlich unsicher. Das ist zugegebenermaßen keine Überraschung, denn schon in früheren Filmen ihrer Karriere ging Optik über Talent. Dennoch kann man Heard zugutehalten, dass sie sich während des Films zumindest etwas steigert.

Luc Besson fungiert in 3 Days to Kill zwar nicht als Regisseur, aber als Drehbuchautor und Produzent. Nach seinen durchschnittlichen Erfolgen in den letzten Jahren – wie auch 2013 die Mafiakomödie Malavita – The Family – kann man nur hoffen, dass Besson bald wieder zu seinen Erfolg verheißenden Wurzeln zurückkehrt. Vielleicht gelingt ihm das in seinem angekündigten Actionthriller Lucy, bei dem er dann wieder selbst auf dem Regiestuhl Platz nimmt.

Fazit

„Zwei Seelen wohnen, ach!, in meiner Brust“, beklagte schon Goethes Faust. Für 3 Days to Kill gilt Ähnliches. Auf der einen Seite ein gefühlvolles Drama, das vor allem durch die Tochter-Vater-Beziehung besticht. Auf der anderen Seite ein Actioner, der stellenweise brutaler daherkommt, als die Altersfreigabe ab zwölf Jahren vermuten lässt. Einzeln sind die Teile schön mit anzusehen, vereinen sollte man sie aber nicht. McG hat es trotzdem gewagt. Das Resultat: ein Film, dessen Einzelteile sich selbst am meisten im Weg stehen. Was bleibt, ist ein Paradoxon: Für die einen wird 3 Days to Kill zu gefühlsduselig sein, für die anderen zu actiongeladen.

Hochaktuelle und brisante Themen finden schnell den Weg nach Hollywood. Edward Snowden und das Aufdecken der NSA-Affäre haben dazu geführt, dass Filme wie „The Return of the First Avenger“ solch Thematiken streifen und in kritischen Nebensätzen beleuchten. Sogar Videospiele wie „Watch Dogs“ beschäftigen sich eingehend mit den Möglichkeiten digitalen Missbrauchs aus der Ego- oder Third-Person-Perspektive. Regiedebütant Wally Pfister (Christopher Nolans Stammkameramann u.a. „Inception“) nimmt sich des mit Vorschuslorbeeren überschütteten Drehbuchs von Jack Paglenan (er soll auch ein „Battlestar Gallactica“-Drehbuch vorantreiben). „Transcendence“ bewegt sich eifrig im Spannungsfeld Ethik, Moral, Religion, Natur und Technik. Das ist auch recht so und wirft interessante Fragestellungen auf; Pfister scheitert jedoch an inkonsistenter Narration und Figurenzeichnung.

Hochaktuelle und brisante Themen finden schnell den Weg nach Hollywood. Edward Snowden und das Aufdecken der NSA-Affäre haben dazu geführt, dass Filme wie „The Return of the First Avenger“ solch Thematiken streifen und in kritischen Nebensätzen beleuchten. Sogar Videospiele wie „Watch Dogs“ beschäftigen sich eingehend mit den Möglichkeiten digitalen Missbrauchs aus der Ego- oder Third-Person-Perspektive. Regiedebütant Wally Pfister (Christopher Nolans Stammkameramann u.a. „Inception“) nimmt sich des mit Vorschuslorbeeren überschütteten Drehbuchs von Jack Paglenan (er soll auch ein „Battlestar Gallactica“-Drehbuch vorantreiben). „Transcendence“ bewegt sich eifrig im Spannungsfeld Ethik, Moral, Religion, Natur und Technik. Das ist auch recht so und wirft interessante Fragestellungen auf; Pfister scheitert jedoch an inkonsistenter Narration und Figurenzeichnung. Hauptkritikpunkt ist die oben erwähnte Inkonsistenz des Films an mehreren Punkten. Erstens hat der Film den Anspruch in mittelnaher Zukunft angesiedelt zu sein, was es dann leider unglaubwürdig werden lässt, wenn Computer-Dr. Caster eine Art Mutanten-Zombiearmee heranzüchtet und diese dann Bärenkräfte wie ein X-Man haben. Zweitens weichen die guten Ideen und aufwühlenden Fragestellungen zu schnell eben diesen deplatzierten Sci-Fi-Superlativen. Die mehr oder weniger namenlosen (Cyber-)Terroristen bleiben gesichtslos, eindimensional und lediglich radikal motiviert. Gut, eine einfache Triebfeder mag manchmal ausreichen. Schön ist es, Paul Bettany mal wieder mit mehr Leinwandzeit, seit er Iron Man-PC J.A.R.V.I.S. seine Stimme leiht, zu sehen. Seine Zeit wird jedoch vornehmlich dafür genutzt, ihn von den Terroristen umstimmen zu lassen, um gegen seinen ehemaligen Freund zu kämpfen. Leider bekommt der Zuschauer nichts von seinem inneren Kampf mit. Duch ein bisschen Folter und Gefangenschaft wird er irgendwie gelutert. Cillian Murphy (FBI-Agent Buchanan) und Morgan Freeman (Joseph) verblassen weitestgehend und vor allem Freemans Wandlung vom Schreibtischtäter zum Söldner mit Wüstenhut ist dürftig. Rebecca Hall macht ihre Sache als zu ihrem Ehemann haltende und dann später doch stückchenweise misstrauende Frau gut, verpasst aber den nötigen Sprung, um die Zuschauer irgendwie für sich zu gewinnen. Trotz der bedingungslosen Liebe beider Casters will der Funke nicht überspringen. Das führt daz, dass Halls Erkenntnisgewinn zu langsam und ein wenig unbeholfen wirkt.

Hauptkritikpunkt ist die oben erwähnte Inkonsistenz des Films an mehreren Punkten. Erstens hat der Film den Anspruch in mittelnaher Zukunft angesiedelt zu sein, was es dann leider unglaubwürdig werden lässt, wenn Computer-Dr. Caster eine Art Mutanten-Zombiearmee heranzüchtet und diese dann Bärenkräfte wie ein X-Man haben. Zweitens weichen die guten Ideen und aufwühlenden Fragestellungen zu schnell eben diesen deplatzierten Sci-Fi-Superlativen. Die mehr oder weniger namenlosen (Cyber-)Terroristen bleiben gesichtslos, eindimensional und lediglich radikal motiviert. Gut, eine einfache Triebfeder mag manchmal ausreichen. Schön ist es, Paul Bettany mal wieder mit mehr Leinwandzeit, seit er Iron Man-PC J.A.R.V.I.S. seine Stimme leiht, zu sehen. Seine Zeit wird jedoch vornehmlich dafür genutzt, ihn von den Terroristen umstimmen zu lassen, um gegen seinen ehemaligen Freund zu kämpfen. Leider bekommt der Zuschauer nichts von seinem inneren Kampf mit. Duch ein bisschen Folter und Gefangenschaft wird er irgendwie gelutert. Cillian Murphy (FBI-Agent Buchanan) und Morgan Freeman (Joseph) verblassen weitestgehend und vor allem Freemans Wandlung vom Schreibtischtäter zum Söldner mit Wüstenhut ist dürftig. Rebecca Hall macht ihre Sache als zu ihrem Ehemann haltende und dann später doch stückchenweise misstrauende Frau gut, verpasst aber den nötigen Sprung, um die Zuschauer irgendwie für sich zu gewinnen. Trotz der bedingungslosen Liebe beider Casters will der Funke nicht überspringen. Das führt daz, dass Halls Erkenntnisgewinn zu langsam und ein wenig unbeholfen wirkt. Am Ende sind es die aktuellen Fragestellungen, denen man als Zuschauer etwas abgewinnen kann. Beinah allgegenwärtig finden sich in allen Medien Bezüge zur Frage, wie sich die Gesellschaft im Zeitalter der maximalen Elektrosmog-Nutzung entwickeln kann/wird. Spike Jonze wurde für sein grandioses Mensch-liebt-Betriebssystem-Drehbuch

Am Ende sind es die aktuellen Fragestellungen, denen man als Zuschauer etwas abgewinnen kann. Beinah allgegenwärtig finden sich in allen Medien Bezüge zur Frage, wie sich die Gesellschaft im Zeitalter der maximalen Elektrosmog-Nutzung entwickeln kann/wird. Spike Jonze wurde für sein grandioses Mensch-liebt-Betriebssystem-Drehbuch

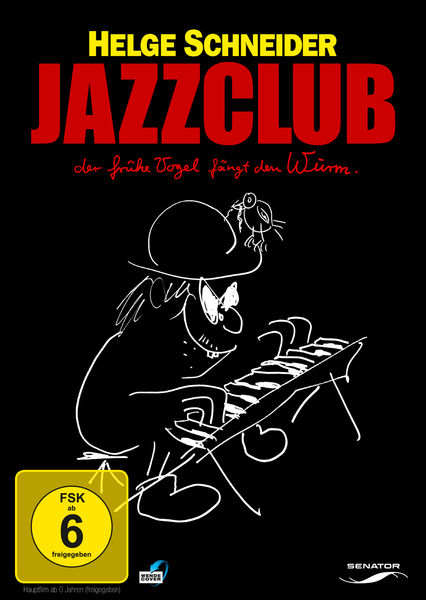

Teddy (Helge Schneider) ist ein idealistischer Jazzmusiker, der sich mit allerlei Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Sein Geld verdient er als Zeitungsausträger, Callboy, Vorleser und Fischverkäufer, um nachts am Flügel eines Jazzclubs seiner Leidenschaft nachgehen zu können. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Howard Risk (Pete York) und dem Bassist Steinberg (Jimmy Woode) gibt er dort hervorragende Jazzimprovisationen zum Besten, die jedoch außer dem Besitzer der besseren Eckkneipe niemandem gefallen. Ganz im Gegenteil: Das Trio wird permanent für seine Musik angefeindet. Am Ende bieten Außerirdische dem Jazztrio an es mitzunehmen, weil es auf ihrem Planeten keine gute Musik gibt. Die Musiker willigen ein und alle Beteiligten profitieren: Das Trio hat ein dankbares Publikum gefunden und die Außerirdischen in albernen grünen Strickkostümen haben endlich Musik. Wenn es überhaupt eine Message gibt, dann lautet sie wohl: für idealistische Jazzmusiker gibt es keinen Platz auf dieser Welt.

Teddy (Helge Schneider) ist ein idealistischer Jazzmusiker, der sich mit allerlei Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Sein Geld verdient er als Zeitungsausträger, Callboy, Vorleser und Fischverkäufer, um nachts am Flügel eines Jazzclubs seiner Leidenschaft nachgehen zu können. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Howard Risk (Pete York) und dem Bassist Steinberg (Jimmy Woode) gibt er dort hervorragende Jazzimprovisationen zum Besten, die jedoch außer dem Besitzer der besseren Eckkneipe niemandem gefallen. Ganz im Gegenteil: Das Trio wird permanent für seine Musik angefeindet. Am Ende bieten Außerirdische dem Jazztrio an es mitzunehmen, weil es auf ihrem Planeten keine gute Musik gibt. Die Musiker willigen ein und alle Beteiligten profitieren: Das Trio hat ein dankbares Publikum gefunden und die Außerirdischen in albernen grünen Strickkostümen haben endlich Musik. Wenn es überhaupt eine Message gibt, dann lautet sie wohl: für idealistische Jazzmusiker gibt es keinen Platz auf dieser Welt.

Die Folgen der Apartheid, Drogen, überall Kriminalität. Der Blick auf Kapstadt fällt sehr hart aus und bietet so manchen Moment des Mitleids und vor allem der Fassungslosigkeit. In dem Film werden historisch korrekte Tatsachen mit der frei erfundenen Geschichte rund um den Mädchenmord verwoben und ergeben eine sehr dichte Atmosphäre. Durch die stets sehr nahe am Charakter stehende Kamera entsteht beim Zuschauer oftmals das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein. Wir sehen die Falten, die Müdigkeit und die Depression in den Gesichtern, können in den seltenen Fällen, in denen die Charaktere mal etwas Witziges erleben und dabei lachen, die Verzweiflung dahinter erahnen. Auch die wohl dosierten Szenen, in denen es hektisch zugeht, werden von der Kamera gut eingefangen und durch eine passende Musikuntermalung in Ihrer Wirkung verstärkt.

Die Folgen der Apartheid, Drogen, überall Kriminalität. Der Blick auf Kapstadt fällt sehr hart aus und bietet so manchen Moment des Mitleids und vor allem der Fassungslosigkeit. In dem Film werden historisch korrekte Tatsachen mit der frei erfundenen Geschichte rund um den Mädchenmord verwoben und ergeben eine sehr dichte Atmosphäre. Durch die stets sehr nahe am Charakter stehende Kamera entsteht beim Zuschauer oftmals das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein. Wir sehen die Falten, die Müdigkeit und die Depression in den Gesichtern, können in den seltenen Fällen, in denen die Charaktere mal etwas Witziges erleben und dabei lachen, die Verzweiflung dahinter erahnen. Auch die wohl dosierten Szenen, in denen es hektisch zugeht, werden von der Kamera gut eingefangen und durch eine passende Musikuntermalung in Ihrer Wirkung verstärkt. Der Rest ist handwerklich gut gemachte Thriller-Kost. Der Film lässt sich Zeit und verzichtet darauf, zu viel auf Action zu setzen und damit die Ernsthaftigkeit des Themas zu untergraben. Er konzentriert sich auf die Geschichte, die er zu erzählen hat und bringt diese in einem sehr spannenden Finale zum Schluss. Kein Film, der das Genre wirklich nach vorne bringt, aber allemal sehenswert ist. Er ist spannend und hinterlässt mit dem tollen Finale einen bleibenden Eindruck. Es ist immer schwer, eine fiktive, spannende Geschichte mit geschichtlichen Tatsachen zu vermischen. Sehr groß ist die Gefahr, zu sehr in die eine oder andere Richtung zu driften und damit die jeweilige Zielgruppe zu langweilen. Dieser Film findet jedoch die goldene Mitte, was für sich gesehen bereits eine gute Leistung ist.

Der Rest ist handwerklich gut gemachte Thriller-Kost. Der Film lässt sich Zeit und verzichtet darauf, zu viel auf Action zu setzen und damit die Ernsthaftigkeit des Themas zu untergraben. Er konzentriert sich auf die Geschichte, die er zu erzählen hat und bringt diese in einem sehr spannenden Finale zum Schluss. Kein Film, der das Genre wirklich nach vorne bringt, aber allemal sehenswert ist. Er ist spannend und hinterlässt mit dem tollen Finale einen bleibenden Eindruck. Es ist immer schwer, eine fiktive, spannende Geschichte mit geschichtlichen Tatsachen zu vermischen. Sehr groß ist die Gefahr, zu sehr in die eine oder andere Richtung zu driften und damit die jeweilige Zielgruppe zu langweilen. Dieser Film findet jedoch die goldene Mitte, was für sich gesehen bereits eine gute Leistung ist.