A Ghost Story, USA 2017 • 92 Min • Regie: David Lowery • Drehbuch: David Lowery • Mit: Casey Affleck, Rooney Mara, Will Oldham • Kamera: Andrew Droz Palermo • Musik: Daniel Hart • FSK: ab 12 Jahren • Verleih: Universal Pictures • Kinostart: 7.12.2017 • Deutsche Website

"Dieser Film ist ein ausdrücklicher Versuch, mit dem Zeitvergehen umzugehen. Die Uhr dreht sich weiter, ob ich es nun mag oder nicht", kommentiert Regisseur David Lowery (The Saints – Sie kannten kein Gesetz) seine dritte Regiearbeit. Wie Recht er damit hat…

Obwohl A Ghost Story eine Spielzeit von nur 92 Minuten hat, war ich nach einer morgendlichen Filmvorführung erstaunt darüber, dass es draußen noch nicht dunkel geworden war. Das ist nun insofern negativ, als der Film sich viel zu viel Zeit nimmt, um seine Wirkung zu entfalten. Andererseits hat mich dieser zähe Stoff im letzten Augenblick emotional doch noch erwischt. Ohne Zeitgefühl reflektierte ich während des Abspanns über mein eigenes begrenztes Dasein auf dieser Welt.

Ein zweischneidiges Schwert also, das sein Ziel wohl verfehlen würde, wenn es eines hätte. Denn es bleibt ein "Versuch", sich mit der Zeit, dem Tod und der Frage nach der Sinnhaftigkeit unserer Existenz auseinanderzusetzen. Welche Spuren hinterlassen wir nach unserem Ableben für die Nachwelt und welche Bedeutung könnten sie haben? Nach einem Autounfall versucht der verstorbene C (Casey Affleck) als Geist, seiner trauernden Frau M (Rooney Mara) beizustehen und diese Fragen zu beantworten. Im Limbus gefangen, begreift er, dass er nur zusehen kann, wie das Leben ohne ihn weitergeht. A Ghost Story ist ein melancholischer und sehr persönlicher Essay, der sich als solcher durchaus behaupten könnte, wenn er nur halb so lang wäre. Anders als man zunächst vermuten könnte, ist nämlich nicht das anfänglich noch unfreiwillig komische Umherirren des in Bettlaken gehüllten Casey Affleck das Problem. Diese naive Metapher funktioniert erstaunlicherweise sehr gut. Lowery verzichtet weitestgehend auf Gespensterklischees und lässt nur selten aber sehr gezielt etwa Geschirr durch scheinbar unsichtbare Hände umherwerfen. Bis auf solche gelegentlichen Aktionen unternimmt die Hauptfigur nichts. Sie ist stiller Beobachter in einem sehr begrenzten Raum, der sich unaufhörlich verändert – oder auch nicht. Womit wir zum eigentlichen Problem kommen.

Fast so tragisch wie die Situation des Geistes ist hier die Tatsache, dass der Zuschauer zwar mitfühlt, das Kernthema Zeit jedoch zum unerträglichen Störfaktor für ebendiesen wird. Das perfekte Beispiel dafür ist die jetzt schon berüchtigte Kuchenszene. Nachdem die trauernde M einen Kuchen ihrer Freundin auf dem Esstisch findet, hockt sie sich auf den Boden und beginnt ihn unter Tränen hinunterzuwürgen. Was als bewegende Szene beginnt, wird "schnell" zur Geduldsprobe. In Echtzeit darf man Rooney Mara nämlich dabei zusehen, wie sie fast den ganzen Kuchen aufisst, während ihr verstorbener Partner danebensteht. Kein Schnitt und keine Besonderheiten im restlichen Bild erlösen den Zuschauer für mehrere Minuten! Es ist wie in vergleichbaren Szenen aus "Family Guy", nur dass die gefühlte Unendlichkeit dieser Szene hier den Film um nichts weiter bereichert als Zeit. Wenn wir als Zuschauer genau das fühlen sollten, dann hat es Regisseur Lowery geschafft. Wir leiden im Kinosaal wie der Geist auf der Leinwand und fragen nach dem Sinn und Zweck des Ganzen. Das wäre aber definitiv auch ohne solche Tricksereien machbar.

Fast so tragisch wie die Situation des Geistes ist hier die Tatsache, dass der Zuschauer zwar mitfühlt, das Kernthema Zeit jedoch zum unerträglichen Störfaktor für ebendiesen wird. Das perfekte Beispiel dafür ist die jetzt schon berüchtigte Kuchenszene. Nachdem die trauernde M einen Kuchen ihrer Freundin auf dem Esstisch findet, hockt sie sich auf den Boden und beginnt ihn unter Tränen hinunterzuwürgen. Was als bewegende Szene beginnt, wird "schnell" zur Geduldsprobe. In Echtzeit darf man Rooney Mara nämlich dabei zusehen, wie sie fast den ganzen Kuchen aufisst, während ihr verstorbener Partner danebensteht. Kein Schnitt und keine Besonderheiten im restlichen Bild erlösen den Zuschauer für mehrere Minuten! Es ist wie in vergleichbaren Szenen aus "Family Guy", nur dass die gefühlte Unendlichkeit dieser Szene hier den Film um nichts weiter bereichert als Zeit. Wenn wir als Zuschauer genau das fühlen sollten, dann hat es Regisseur Lowery geschafft. Wir leiden im Kinosaal wie der Geist auf der Leinwand und fragen nach dem Sinn und Zweck des Ganzen. Das wäre aber definitiv auch ohne solche Tricksereien machbar.

Dass es auch schöner geht, beweisen Zeitraffer, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Es geht mitunter wirklich ans Herz, wenn man C dabei zusieht, wie alles um ihn herum seinen Lauf nimmt. Unaufhörlich und grausam, weil er nichts dagegen tun kann und ihn über erschreckend viele Jahre hinweg die Hoffnung auf Frieden quält. Allerdings spart der Film an derartigen Mitteln seines Formats und reiht immerzu Kuchenmäßiges aneinander, womit er sich auch inhaltlich wiederholt. Dieselbe Botschaft wird in schönen, aber eben auch ermüdenden Bildern gebetsmühlenartig verkündet: Du kannst eigentlich nichts tun. Wenn du Glück hast, hinterlässt du etwas, das für jemand anderen von Bedeutung sein könnte. Aber selbst wenn du das tust, was bringt es dir? Ein pseudophilosophischer und minutenlanger Monolog eines Partygastes im letzten Drittel des Films trägt diese Erkenntnis nochmal zum Mitschreiben vor. Da muss man schon heftig mit der Stirn runzeln. Denn am Ende bekommt C tatsächlich eine Antwort auf die erwähnte Frage und der Moment, in dem das geschieht, berührt. Ist der Monolog zuvor also der dramaturgische Höhepunkt auf der Reise des nun desillusionierten und verzweifelten Helden? Wohl kaum, denn die Bildersprache von A Ghost Story reichte bereits vollkommen aus. Dieser Film ist sich leider selbst im Weg. Ein nie enden wollender Weg.

Dass es auch schöner geht, beweisen Zeitraffer, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Es geht mitunter wirklich ans Herz, wenn man C dabei zusieht, wie alles um ihn herum seinen Lauf nimmt. Unaufhörlich und grausam, weil er nichts dagegen tun kann und ihn über erschreckend viele Jahre hinweg die Hoffnung auf Frieden quält. Allerdings spart der Film an derartigen Mitteln seines Formats und reiht immerzu Kuchenmäßiges aneinander, womit er sich auch inhaltlich wiederholt. Dieselbe Botschaft wird in schönen, aber eben auch ermüdenden Bildern gebetsmühlenartig verkündet: Du kannst eigentlich nichts tun. Wenn du Glück hast, hinterlässt du etwas, das für jemand anderen von Bedeutung sein könnte. Aber selbst wenn du das tust, was bringt es dir? Ein pseudophilosophischer und minutenlanger Monolog eines Partygastes im letzten Drittel des Films trägt diese Erkenntnis nochmal zum Mitschreiben vor. Da muss man schon heftig mit der Stirn runzeln. Denn am Ende bekommt C tatsächlich eine Antwort auf die erwähnte Frage und der Moment, in dem das geschieht, berührt. Ist der Monolog zuvor also der dramaturgische Höhepunkt auf der Reise des nun desillusionierten und verzweifelten Helden? Wohl kaum, denn die Bildersprache von A Ghost Story reichte bereits vollkommen aus. Dieser Film ist sich leider selbst im Weg. Ein nie enden wollender Weg.

Die schauspielerische Leistung der Hauptdarsteller ist top, die Chemie zwischen Oscar-Preisträger Affleck (Manchester by the Sea) und der Oscar-nominierten Mara (Carol) perfekt. Es ist beinahe unangenehm, ihnen im Bett beim Kuscheln zuzusehen. Denn nicht zuletzt aufgrund der Ewigkeit, die sich Lowery auch dafür nimmt, bekommt man das Gefühl, als wäre man besser vor der Schlafzimmertür geblieben, um dieses liebevolle Paar nicht zu stören. Dessen wenige gemeinsame Szenen reichen aus, um die nötige emotionale Verbindung zu den Figuren herzustellen.

Fazit

A Ghost Story ist sehr ambitioniert, originell und zum großen Teil schön gefilmt. Doch insgesamt ist es leider auch eine Geistergeschichte im wörtlichen Sinne: Sie fühlt sich über weite Strecken leer an und will einfach nicht enden. Zu oft wiederholen sich Metaphern und zu viel Zeit wird vergeudet. Ich wage die These, dass David Lowerys Vision in einem Kurzfilm deutlich besser zur Geltung gekommen wäre. Um vor Langeweile nicht selbst wie ein Geist im Kinosaal umherzuwandeln, kann ich einen Gang dorthin nicht empfehlen. Ich komme aber auch nicht umhin zu betonen, wie gut der Film in seiner zweiten Hälfte noch die Kurve kriegt. Vielleicht probiert man ihn im Heimkino bei entsprechender Gemütslage aus?

Trailer

27 Jahre später dachte sich Sony, dass Flatliners für ein Remake reif sei. Inszeniert vom dänischen Regisseur Niels Arden Oplev und geschrieben vom Source-Code-Autor Ben Ripley, wartet der neue Flatliners mit der gleichen weitgehend logikfreien, aber dennoch spannenden Grundidee auf. Das grobe Konstrukt des Films bleibt gleich, die Charaktere, deren persönliche Traumata und der Verlauf der Ereignisse nach dem Flatlining wurden jedoch verändert, damit die Kenner des Originals nicht jede Wendung bereits kommen sehen.

27 Jahre später dachte sich Sony, dass Flatliners für ein Remake reif sei. Inszeniert vom dänischen Regisseur Niels Arden Oplev und geschrieben vom Source-Code-Autor Ben Ripley, wartet der neue Flatliners mit der gleichen weitgehend logikfreien, aber dennoch spannenden Grundidee auf. Das grobe Konstrukt des Films bleibt gleich, die Charaktere, deren persönliche Traumata und der Verlauf der Ereignisse nach dem Flatlining wurden jedoch verändert, damit die Kenner des Originals nicht jede Wendung bereits kommen sehen. Doch nach diesem vielversprechenden Auftakt verwirft Flatliners diesen Ansatz recht schnell und zeigt uns stattdessen erst, wie geil sich die Versuchskaninchen nach ihrem Experiment erst fühlen, bevor sich der Streifen in seiner zweiten Hälfte zum durchschnittlichen Geisterhorror wandelt, bei dem gruselige Gestalten im Halbdunkeln erscheinen, Schatten hinter dem Duschvorhang lauern und Charaktere eine dumme Entscheidung nach der anderen treffen. Zugegeben, Vernunft scheint bei diesen angeblich hochintelligenten angehenden Medizinern keine große Rolle zu spielen. Vielleicht war man als Zuschauer in den Neunzigern noch nachsichtiger, doch es fällt heutzutage wirklich schwer zu glauben, dass sogar die arrogantesten Medizinstudenten, die sich bereits für Götter in Weiß halten, sich freiwillig und ohne großartige Recherche, das Herz anhalten lassen würden. "Es ist keine Wissenschaft, sondern Pseudowissenschaft", wirft Nina Dobrev as Marlo berechtigt vor, bevor sie sich kurze Zeit später bereitwillig in den CT-Scan legt.

Doch nach diesem vielversprechenden Auftakt verwirft Flatliners diesen Ansatz recht schnell und zeigt uns stattdessen erst, wie geil sich die Versuchskaninchen nach ihrem Experiment erst fühlen, bevor sich der Streifen in seiner zweiten Hälfte zum durchschnittlichen Geisterhorror wandelt, bei dem gruselige Gestalten im Halbdunkeln erscheinen, Schatten hinter dem Duschvorhang lauern und Charaktere eine dumme Entscheidung nach der anderen treffen. Zugegeben, Vernunft scheint bei diesen angeblich hochintelligenten angehenden Medizinern keine große Rolle zu spielen. Vielleicht war man als Zuschauer in den Neunzigern noch nachsichtiger, doch es fällt heutzutage wirklich schwer zu glauben, dass sogar die arrogantesten Medizinstudenten, die sich bereits für Götter in Weiß halten, sich freiwillig und ohne großartige Recherche, das Herz anhalten lassen würden. "Es ist keine Wissenschaft, sondern Pseudowissenschaft", wirft Nina Dobrev as Marlo berechtigt vor, bevor sie sich kurze Zeit später bereitwillig in den CT-Scan legt. Wenn der Film dann seine moralischen, philosophischen und wissenschaftlichen Fragen hinter sich lässt und zu einer reinen Horror-Achterbahn wird (die zugegebenermaßen die visuellen Stärken in einigen Visionen gut zur Geltung bringt), hat er leider keine Charaktere, mit denen man als Zuschauer mitfiebern möchte. Die Figuren bleiben schemenhaft, bestenfalls definiert durch die Visionen ihrer Vergangenheit, die durch das Flatlining ausgelöst wurden. Deshalb hat Diego Luna als Ray, mit der Ausnahme eines einzigen Satzes über seine Vergangenheit bei der Feuerwehr, keinerlei definierende Charakteristika, weil ihn keine Visionen heimsuchen. James Norton ist als sorgloses Kind reicher Eltern und notorischer Aufreißer durchgehend unsympathisch, und wenn er und andere Charaktere versuchen, für ihre Verfehlungen Abbitte zu leisten, wirkt es nie so, als würden sie ihre Taten aufrichtig bereuen, sondern als würden sie lediglich versuchen, ihre eigene Haut zu retten. Wenn wir dann das fulminante Finale der Erlösung erreichen, ist mein Interesse auch an einer Nulllinie angelangt.

Wenn der Film dann seine moralischen, philosophischen und wissenschaftlichen Fragen hinter sich lässt und zu einer reinen Horror-Achterbahn wird (die zugegebenermaßen die visuellen Stärken in einigen Visionen gut zur Geltung bringt), hat er leider keine Charaktere, mit denen man als Zuschauer mitfiebern möchte. Die Figuren bleiben schemenhaft, bestenfalls definiert durch die Visionen ihrer Vergangenheit, die durch das Flatlining ausgelöst wurden. Deshalb hat Diego Luna als Ray, mit der Ausnahme eines einzigen Satzes über seine Vergangenheit bei der Feuerwehr, keinerlei definierende Charakteristika, weil ihn keine Visionen heimsuchen. James Norton ist als sorgloses Kind reicher Eltern und notorischer Aufreißer durchgehend unsympathisch, und wenn er und andere Charaktere versuchen, für ihre Verfehlungen Abbitte zu leisten, wirkt es nie so, als würden sie ihre Taten aufrichtig bereuen, sondern als würden sie lediglich versuchen, ihre eigene Haut zu retten. Wenn wir dann das fulminante Finale der Erlösung erreichen, ist mein Interesse auch an einer Nulllinie angelangt.

Dabei ist die vielversprechende erste Folge sehr irreführend. Der Serienauftakt feuert schon in den ersten Minuten aus allen Rohren, wenn wir Frank Castle (Jon Bernthal) dabei zusehen, wie er im bester Punisher-Manier die Rache für die Ermordung seiner Familie an Bikern und Kartell-Mitgliedern gnadenlos und blutig zu Ende führt. Nachdem sein Handwerk verrichtet ist und Frank plötzlich kein Ziel mehr im Leben hat, dafür aber genau so wie vorher von seinen traumatischen Erlebnissen heimgesucht wird, vertreibt er sich die Zeit an einer Baustelle. Dort klopft er stundenlang mit einem Hammer Mauern zu Schutt und Staub klopft. Eigentlich hat er sein gewalttätiges Leben hinter sich gelassen, doch die Bekanntschaft mit einem sympathischen, jungen und leicht aufdringlichen Kollegen, der plötzlich in Bedrängnis gerät, führt dazu, dass Frank eine neue Verwendung für seinen Hammer findet und seine düsterste Seite wieder zum Vorschein kommt. Noch am Ende der ersten Folge ist der Punisher also zurück!

Dabei ist die vielversprechende erste Folge sehr irreführend. Der Serienauftakt feuert schon in den ersten Minuten aus allen Rohren, wenn wir Frank Castle (Jon Bernthal) dabei zusehen, wie er im bester Punisher-Manier die Rache für die Ermordung seiner Familie an Bikern und Kartell-Mitgliedern gnadenlos und blutig zu Ende führt. Nachdem sein Handwerk verrichtet ist und Frank plötzlich kein Ziel mehr im Leben hat, dafür aber genau so wie vorher von seinen traumatischen Erlebnissen heimgesucht wird, vertreibt er sich die Zeit an einer Baustelle. Dort klopft er stundenlang mit einem Hammer Mauern zu Schutt und Staub klopft. Eigentlich hat er sein gewalttätiges Leben hinter sich gelassen, doch die Bekanntschaft mit einem sympathischen, jungen und leicht aufdringlichen Kollegen, der plötzlich in Bedrängnis gerät, führt dazu, dass Frank eine neue Verwendung für seinen Hammer findet und seine düsterste Seite wieder zum Vorschein kommt. Noch am Ende der ersten Folge ist der Punisher also zurück!

Wenn wir nicht gerade im Batcave für Arme mit David und Frank sind, besucht Frank Davids Familie, die ihn ebenfalls für tot hält und knüpft zarte Bande mit seiner Frau und Kindern. Oder wir folgen der zielstrebigen Homeland-Security-Agentin Dinah Madani (Amber Rose Revah) und ihrem in Ungnade gefallenen Partner Sam Stein (Michael Nathason), die versuchen, den Mord an Madanis Partner aus Kandahar aufzuklären, der offenbar auch mit der Hauptverschwörung zu tun hat. Oder aber werden wir Zeugen der Geschichte des schwer traumatisierten jungen Armeeveteranen Lewis (Daniel Webber), der sich nicht zurück in die Gesellschaft assimilieren kann und zu drastischen Mitteln greift. Letzterer Nebenplot verläuft über einen Großteil der Staffel parallel zur Haupthandlung, ohne sich mit ihr zu überschneiden und wirkt vor allem als Zeitfüller und das Mittel der Macher, sich dem eigentlichen Thema der Serie zu widmen.

Wenn wir nicht gerade im Batcave für Arme mit David und Frank sind, besucht Frank Davids Familie, die ihn ebenfalls für tot hält und knüpft zarte Bande mit seiner Frau und Kindern. Oder wir folgen der zielstrebigen Homeland-Security-Agentin Dinah Madani (Amber Rose Revah) und ihrem in Ungnade gefallenen Partner Sam Stein (Michael Nathason), die versuchen, den Mord an Madanis Partner aus Kandahar aufzuklären, der offenbar auch mit der Hauptverschwörung zu tun hat. Oder aber werden wir Zeugen der Geschichte des schwer traumatisierten jungen Armeeveteranen Lewis (Daniel Webber), der sich nicht zurück in die Gesellschaft assimilieren kann und zu drastischen Mitteln greift. Letzterer Nebenplot verläuft über einen Großteil der Staffel parallel zur Haupthandlung, ohne sich mit ihr zu überschneiden und wirkt vor allem als Zeitfüller und das Mittel der Macher, sich dem eigentlichen Thema der Serie zu widmen. Es ist ein Markenzeichen der Marvel/Netflix-Serien, dass sie sehr ernste, wichtige Themen vor dem Hintergrund einer Superheldengeschichte behandeln. "Jessica Jones" beschäftigte sich mit Vergewaltigungsopfern und daraus resultierenden Traumata; in "Daredevil" ging es u. a. darum, wie aus guten Intentionen böse Taten entstehen können; "Luke Cage" handelte von einer Emanzipation von Afroamerikanern; "Iron Fist" beschäftigte sich mit, ähm, dem Leiden eines privilegierten, reichen, weißen Milliardärserben mit wenig Realitätssinn? Okay lassen wir "Iron Fist" vielleicht da raus. Das Anliegen von "The Punisher" ist auch deutlich und nobel, doch leider schaffen die Macher es nicht, die Thematik organisch in die Hauptgeschichte einzubinden, ohne dass der Erzählfluss dadurch immer wieder ins Stocken gerät.

Es ist ein Markenzeichen der Marvel/Netflix-Serien, dass sie sehr ernste, wichtige Themen vor dem Hintergrund einer Superheldengeschichte behandeln. "Jessica Jones" beschäftigte sich mit Vergewaltigungsopfern und daraus resultierenden Traumata; in "Daredevil" ging es u. a. darum, wie aus guten Intentionen böse Taten entstehen können; "Luke Cage" handelte von einer Emanzipation von Afroamerikanern; "Iron Fist" beschäftigte sich mit, ähm, dem Leiden eines privilegierten, reichen, weißen Milliardärserben mit wenig Realitätssinn? Okay lassen wir "Iron Fist" vielleicht da raus. Das Anliegen von "The Punisher" ist auch deutlich und nobel, doch leider schaffen die Macher es nicht, die Thematik organisch in die Hauptgeschichte einzubinden, ohne dass der Erzählfluss dadurch immer wieder ins Stocken gerät. Es ist in seinem letzten Drittel, dass "The Punisher" rasant Fahrt aufnimmt. Viele psychologische Studien haben ergeben, dass man sich bei einer Geschichte meist an den Anfang und an das Ende erinnert und dieser Effekt wirkt sich ganz klar zum Vorteil von "The Punisher" aus. Sie legt stark los und sie endet mit einem Knall. Gerade in den letzten zwei Folgen richtet Frank ein richtiges Blutbad an. Es war keine Lüge, dass "The Punisher" die bislang mit Abstand düsterste und erwachsenste Marvel-Serie ist. Es ist außerdem auch die nackteste, denn die Sexszenen, wenn auch immer noch nippelscheu, sind bei weitem die explizitesten und zahlreichsten aus dem Marvel Cinematic Universe. Doch das Hauptaugenmerk liegt auf der Action, die sich ganz anders anfühlt als die Martial-Arts-Kämpfe aus "Daredevil" oder "Iron Fist" oder die simplen Straßenkämpfe aus "Jessica Jones" oder "Daredevil". Auch wenn es nicht gerade ein Kriegs-Flashback ist, erinnert die Action immer an Kriegsszenen. Die Charaktere, guten wie bösen, töten brutal, präzise und mit kalter, schonungsloser Effizienz. Frank selbst muss während der Staffel so viel einstecken, dass er zweimal dem Tod nahe ist, aber schon bald wie ein Stehaufmännchen direkt weitermacht. Bei solchen Ungereimtheiten drückt man aber hier gerne mal ein Auge zu, denn man ist schon froh, wenn überhaupt was passiert.

Es ist in seinem letzten Drittel, dass "The Punisher" rasant Fahrt aufnimmt. Viele psychologische Studien haben ergeben, dass man sich bei einer Geschichte meist an den Anfang und an das Ende erinnert und dieser Effekt wirkt sich ganz klar zum Vorteil von "The Punisher" aus. Sie legt stark los und sie endet mit einem Knall. Gerade in den letzten zwei Folgen richtet Frank ein richtiges Blutbad an. Es war keine Lüge, dass "The Punisher" die bislang mit Abstand düsterste und erwachsenste Marvel-Serie ist. Es ist außerdem auch die nackteste, denn die Sexszenen, wenn auch immer noch nippelscheu, sind bei weitem die explizitesten und zahlreichsten aus dem Marvel Cinematic Universe. Doch das Hauptaugenmerk liegt auf der Action, die sich ganz anders anfühlt als die Martial-Arts-Kämpfe aus "Daredevil" oder "Iron Fist" oder die simplen Straßenkämpfe aus "Jessica Jones" oder "Daredevil". Auch wenn es nicht gerade ein Kriegs-Flashback ist, erinnert die Action immer an Kriegsszenen. Die Charaktere, guten wie bösen, töten brutal, präzise und mit kalter, schonungsloser Effizienz. Frank selbst muss während der Staffel so viel einstecken, dass er zweimal dem Tod nahe ist, aber schon bald wie ein Stehaufmännchen direkt weitermacht. Bei solchen Ungereimtheiten drückt man aber hier gerne mal ein Auge zu, denn man ist schon froh, wenn überhaupt was passiert.

Als die Helden in

Als die Helden in  Der Film versucht einen unmöglichen Spagat zu schlagen. Einerseits soll das Tempo stets hoch bleiben und die Helden möglichst schnell zusammenkommen und kämpfen. Andererseits sollen die neuen Helden auch auf die Schnelle eine eigene Vorgeschichte bekommen. Barry hat einen zu Unrecht inhaftierten Vater, gespielt von Billy Crudup, und hat es schwer, Fuß in der Gesellschaft zu fassen. Aquaman hegt Groll gegen seine verstorbene Mutter, die ihn im Stich gelassen hat. Victor ist sauer auf seinen Vater, weil er ihn als Maschine aus dem Tod zurückgeholt hat. Bei einer Laufzeit von 121 Minuten (einschließlich Abspann) ist es nicht überraschend, dass diese Bemühungen halbherzig und zweckdienlich, denn einfühlsam wirken. Immerhin lernen wir in Aquamans kleiner Privatszene Amber Heards coole Mera kennen, die Lust auf mehr im eigenen Aquaman-Film macht. Ansonsten kommt aber eigentlich nur Ezra Miller als Barry halbwegs gut davon. Das ist einerseits seiner grundsympathischen Performance zu verdanken und andererseits seinen humorvollen Sprüchen, die zumindest zum Teil auf Whedons Konto gehen dürften. Aquaman und Cyborg bleiben hingegen bis zum Schluss schablonenhaft und sind lediglich dazu da, in gewissen Szenen ihre Kräfte zum Einsatz zu bringen. Mit Surfer-Dude-Ausrufen wie "My man!", "Oh yeah!" oder "Right on!" tut man dem charismatischen Momoa leider keinen großen Gefallen, aber immerhin ist er für einen der überraschend lustigsten Momente des Films verantwortlich.

Der Film versucht einen unmöglichen Spagat zu schlagen. Einerseits soll das Tempo stets hoch bleiben und die Helden möglichst schnell zusammenkommen und kämpfen. Andererseits sollen die neuen Helden auch auf die Schnelle eine eigene Vorgeschichte bekommen. Barry hat einen zu Unrecht inhaftierten Vater, gespielt von Billy Crudup, und hat es schwer, Fuß in der Gesellschaft zu fassen. Aquaman hegt Groll gegen seine verstorbene Mutter, die ihn im Stich gelassen hat. Victor ist sauer auf seinen Vater, weil er ihn als Maschine aus dem Tod zurückgeholt hat. Bei einer Laufzeit von 121 Minuten (einschließlich Abspann) ist es nicht überraschend, dass diese Bemühungen halbherzig und zweckdienlich, denn einfühlsam wirken. Immerhin lernen wir in Aquamans kleiner Privatszene Amber Heards coole Mera kennen, die Lust auf mehr im eigenen Aquaman-Film macht. Ansonsten kommt aber eigentlich nur Ezra Miller als Barry halbwegs gut davon. Das ist einerseits seiner grundsympathischen Performance zu verdanken und andererseits seinen humorvollen Sprüchen, die zumindest zum Teil auf Whedons Konto gehen dürften. Aquaman und Cyborg bleiben hingegen bis zum Schluss schablonenhaft und sind lediglich dazu da, in gewissen Szenen ihre Kräfte zum Einsatz zu bringen. Mit Surfer-Dude-Ausrufen wie "My man!", "Oh yeah!" oder "Right on!" tut man dem charismatischen Momoa leider keinen großen Gefallen, aber immerhin ist er für einen der überraschend lustigsten Momente des Films verantwortlich. Die Kritik an den Helden ist jedoch keine Kritik an den Darstellern, die alle ihr Bestes aus dem zerfahrenen Drehbuch machen, mit dem sie arbeiten müssen. Leider wirken ihre große Zusammenkunft und ihr Kampf weitgehend beliebig. Beliebig ist ein gutes Stichwort für den gesamten Film, denn obwohl ich mich nie wirklich gelangweilt habe – dafür sorgt schon das hohe Tempo des Films – konnte mich auch nichts an der beliebigen (ja, schon wieder dieses Wort) Geschichte mitreißen. Das gilt vor allem für Steppenwolf, den generischsten und eindimensionalsten aller 08/15-Bösewichte. Eine charismafreie CGI-Kreatur, die die Welt erobern will und nach eigenen Vorstellungen transformieren will, weil…Punkt! Das würde nicht ganz so schwer ins Gewicht fallen, wenn zumindest die Zeit, die wir mit den Helden verbringen, besonders cool wäre.

Die Kritik an den Helden ist jedoch keine Kritik an den Darstellern, die alle ihr Bestes aus dem zerfahrenen Drehbuch machen, mit dem sie arbeiten müssen. Leider wirken ihre große Zusammenkunft und ihr Kampf weitgehend beliebig. Beliebig ist ein gutes Stichwort für den gesamten Film, denn obwohl ich mich nie wirklich gelangweilt habe – dafür sorgt schon das hohe Tempo des Films – konnte mich auch nichts an der beliebigen (ja, schon wieder dieses Wort) Geschichte mitreißen. Das gilt vor allem für Steppenwolf, den generischsten und eindimensionalsten aller 08/15-Bösewichte. Eine charismafreie CGI-Kreatur, die die Welt erobern will und nach eigenen Vorstellungen transformieren will, weil…Punkt! Das würde nicht ganz so schwer ins Gewicht fallen, wenn zumindest die Zeit, die wir mit den Helden verbringen, besonders cool wäre. Gal Gadot, die in ihrem Solo-Auftritt im Sommer richtig glänzte, ist auch hier wieder das strahlende Highlight des Films und man freut sich auf jede ihrer Szenen. Ihr erster Auftritt in dem Film führt dann auch gleich zu der vermutlich besten Actionszene des Films. Affleck macht als Bruce Wayne und Batman wieder eine solide Figur, jedoch wurden die Aspekte, die den Charakter in

Gal Gadot, die in ihrem Solo-Auftritt im Sommer richtig glänzte, ist auch hier wieder das strahlende Highlight des Films und man freut sich auf jede ihrer Szenen. Ihr erster Auftritt in dem Film führt dann auch gleich zu der vermutlich besten Actionszene des Films. Affleck macht als Bruce Wayne und Batman wieder eine solide Figur, jedoch wurden die Aspekte, die den Charakter in

In Saw III ist die Uhr dann für Jigsaw abgelaufen, nicht durch seinen Tumor, sondern durch die Hand eines seiner Opfer. Was macht man also, wenn der Haupt-Antagonist einer sehr erfolgreichen Filmreihe aus dem Leben scheidet und man nicht die übernatürlichen Gefilde betreten möchte, um ihn zurückzubringen? Man verpasst ihm einen ähnlich wahnsinnigen Lehrling, spielt mit Zeitebenen und baut unzählige Flashbacks rein, um Jigsaws Vorgeschichte unnötig zu beleuchten. Jigsaw wurde zum Tupac des Horrorkinos, mit mehr Auftritten nach seinem Filmtod als davor. Mit jedem neuen Film wurde es jedoch problematischer, Jigsaw irgendwie in die Handlung reinzuzwängen und sein Screentime wurde immer kürzer.

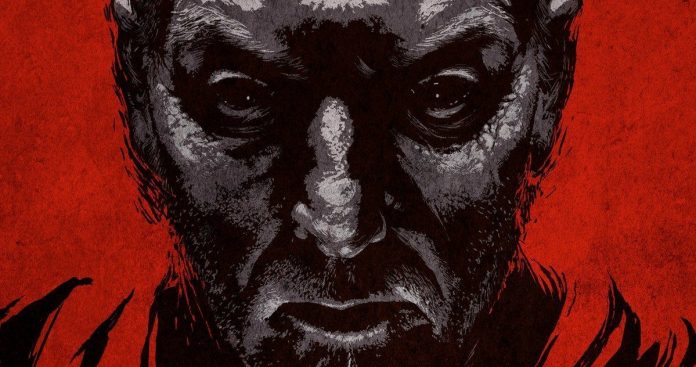

In Saw III ist die Uhr dann für Jigsaw abgelaufen, nicht durch seinen Tumor, sondern durch die Hand eines seiner Opfer. Was macht man also, wenn der Haupt-Antagonist einer sehr erfolgreichen Filmreihe aus dem Leben scheidet und man nicht die übernatürlichen Gefilde betreten möchte, um ihn zurückzubringen? Man verpasst ihm einen ähnlich wahnsinnigen Lehrling, spielt mit Zeitebenen und baut unzählige Flashbacks rein, um Jigsaws Vorgeschichte unnötig zu beleuchten. Jigsaw wurde zum Tupac des Horrorkinos, mit mehr Auftritten nach seinem Filmtod als davor. Mit jedem neuen Film wurde es jedoch problematischer, Jigsaw irgendwie in die Handlung reinzuzwängen und sein Screentime wurde immer kürzer. Sieben Saw-Filme erschienen zwischen 2004 und 2010 im Jahres-Rhythmus, bis das Franchise den Ermüdungserscheinungen erlag. Jetzt kommt nach einer siebenjährigen Pause ein neuer Film in die Kinos und dass er das Erbe der Reihe stolz zur Schau trägt, zeigt schon sein Titel: Jigsaw. Natürlich darf Tobin Bell auch im neuen Film nicht fehlen. Die Umstände, unter denen er hier zurückkehrt, werden an dieser Stelle natürlich nicht verraten, doch sein Auftritt wirkt diesmal tatsächlich weniger forciert und passender als in den letzten Filmen der Reihe. Von Anfang an ist Jigsaw eine Präsenz in dem Film, doch bis sie Bell endlich zu sehen bekommen, müssen die Zuschauer etwas Geduld aufbringen. Zum Glück vertreibt der Film einem bis dahin die Zeit mit dem, was die Saw-Reihe am besten kann: brutale Tode durch unrealistisch komplexe Fallen. Wie erstmals in Saw II, ist es wieder eine Gruppe von Opfern, die sich durch Jigsaws krankes Escape-Room-Szenario durchschlagen müssen. Wie in den meisten Saw-Sequels sind die Opfer-Charaktere (u. a. gespielt von "Bitten"-Star Laura Vandervoort) allesamt recht langweilig. Sie sind weder sympathisch genug, um mit ihnen mitzufiebern, noch böse genug, um sie zu hassen. Sie sind Kanonenfutter für Jigsaws Maschinen des Todes. Die neuen Regisseure Michael und Peter Spierig erklärten zwar im Vorfeld, ihr Film sei nicht ganz so grausam wie die Vorgänger, doch eins ist gewiss: Gore-Fans werden hier voll auf ihre Kosten kommen und der Film hat sich seine FSK-Freigabe ab 18 redlich verdient. Wie spätestens ab Saw III, dient die übertriebene Gewaltdarstellung hier wieder dem Selbstzweck und keine Szene in der gesamten Reihe kommt für mich immer noch an das Fuß-Absägen aus Teil 1 heran, als Gewalt noch vor allem psychologisch anstatt explizit eingesetzt wurde. Den Maskenbildnern gebührt aber für ihre Arbeit an Jigsaw auf jeden Fall Respekt, denn in puncto Blood ’n' Gore braucht sich der Film hinter seinen Vorgängern nicht zu verstecken. Gelegentlich kommt bei den Fallen-Szenen sogar echte Spannung auf, die spätere Sequels der Reihe vermissen ließen.

Sieben Saw-Filme erschienen zwischen 2004 und 2010 im Jahres-Rhythmus, bis das Franchise den Ermüdungserscheinungen erlag. Jetzt kommt nach einer siebenjährigen Pause ein neuer Film in die Kinos und dass er das Erbe der Reihe stolz zur Schau trägt, zeigt schon sein Titel: Jigsaw. Natürlich darf Tobin Bell auch im neuen Film nicht fehlen. Die Umstände, unter denen er hier zurückkehrt, werden an dieser Stelle natürlich nicht verraten, doch sein Auftritt wirkt diesmal tatsächlich weniger forciert und passender als in den letzten Filmen der Reihe. Von Anfang an ist Jigsaw eine Präsenz in dem Film, doch bis sie Bell endlich zu sehen bekommen, müssen die Zuschauer etwas Geduld aufbringen. Zum Glück vertreibt der Film einem bis dahin die Zeit mit dem, was die Saw-Reihe am besten kann: brutale Tode durch unrealistisch komplexe Fallen. Wie erstmals in Saw II, ist es wieder eine Gruppe von Opfern, die sich durch Jigsaws krankes Escape-Room-Szenario durchschlagen müssen. Wie in den meisten Saw-Sequels sind die Opfer-Charaktere (u. a. gespielt von "Bitten"-Star Laura Vandervoort) allesamt recht langweilig. Sie sind weder sympathisch genug, um mit ihnen mitzufiebern, noch böse genug, um sie zu hassen. Sie sind Kanonenfutter für Jigsaws Maschinen des Todes. Die neuen Regisseure Michael und Peter Spierig erklärten zwar im Vorfeld, ihr Film sei nicht ganz so grausam wie die Vorgänger, doch eins ist gewiss: Gore-Fans werden hier voll auf ihre Kosten kommen und der Film hat sich seine FSK-Freigabe ab 18 redlich verdient. Wie spätestens ab Saw III, dient die übertriebene Gewaltdarstellung hier wieder dem Selbstzweck und keine Szene in der gesamten Reihe kommt für mich immer noch an das Fuß-Absägen aus Teil 1 heran, als Gewalt noch vor allem psychologisch anstatt explizit eingesetzt wurde. Den Maskenbildnern gebührt aber für ihre Arbeit an Jigsaw auf jeden Fall Respekt, denn in puncto Blood ’n' Gore braucht sich der Film hinter seinen Vorgängern nicht zu verstecken. Gelegentlich kommt bei den Fallen-Szenen sogar echte Spannung auf, die spätere Sequels der Reihe vermissen ließen. Deutlich uninteressanter wird es immer, wenn die Handlung von den Spielen zu den Ermittlungen im Fall von Jigsaws neuer Mordserie wechselt, denn die klischeehaften Polizisten und Pathologen sind genau so uninteressant und austauschbar wie die Opfer des Serientäters, nur dass sie nicht den Bonus haben, in regelmäßigen Abständen zersägt, aufgespießt oder zerrissen zu werden. Um der klassischen Saw-Blaupause treu zu bleiben, beinhaltet Jigsaw neben einfallsreichen Fallen und solider Härte auch diverse Twists, die sich natürlich zuspitzen, wenn die beiden Handlungsstränge gegen Ende zusammenlaufen. Wer mit der Reihe vertraut ist und weiß, wie die Filme funktionieren, wird die meisten dieser Wendungen vom Weiten kommen sehen.

Deutlich uninteressanter wird es immer, wenn die Handlung von den Spielen zu den Ermittlungen im Fall von Jigsaws neuer Mordserie wechselt, denn die klischeehaften Polizisten und Pathologen sind genau so uninteressant und austauschbar wie die Opfer des Serientäters, nur dass sie nicht den Bonus haben, in regelmäßigen Abständen zersägt, aufgespießt oder zerrissen zu werden. Um der klassischen Saw-Blaupause treu zu bleiben, beinhaltet Jigsaw neben einfallsreichen Fallen und solider Härte auch diverse Twists, die sich natürlich zuspitzen, wenn die beiden Handlungsstränge gegen Ende zusammenlaufen. Wer mit der Reihe vertraut ist und weiß, wie die Filme funktionieren, wird die meisten dieser Wendungen vom Weiten kommen sehen. Die Spierig-Brüder, die u.a. für ihren Vampirfilm Daybreakers und den cleveren Zeitreisethriller Predestination bekannt sind, haben mit Jigsaw die Reihe nicht neu erfunden, sondern vielmehr einen Film inszeniert, der ganz im Geiste seiner Vorgänger steht. Wer nicht nur den ersten Film, sondern v.a. die gesamte Reihe mochte, wird hier auf seine Kosten kommen. Doch Jigsaw ist trotz diverser Querverweise und Hommagen an die früheren Filme so ausgelegt, dass auch Neueinsteiger sich problemlos zurechtfinden könnten. Die Macher befreiten sich weitgehend von der Last der Franchise-Mythologie, die vor allem ab Teil 2 immer verschachtelter wurde, und steuerten stattdessen ein eigenes Puzzlestück zu diesem bei. Was soll’s, dass einige rückwirkende Ergänzungen der Vorgeschichte geradezu haarsträubend sind. Auch wenn die Saw-Reihe sich auf eine drollige Art und Weise todernst nimmt, sollte man es als Zuschauer lieber nicht tun. Jigsaw ist so gut, wie man es vom achten Saw überhaupt erwarten kann.

Die Spierig-Brüder, die u.a. für ihren Vampirfilm Daybreakers und den cleveren Zeitreisethriller Predestination bekannt sind, haben mit Jigsaw die Reihe nicht neu erfunden, sondern vielmehr einen Film inszeniert, der ganz im Geiste seiner Vorgänger steht. Wer nicht nur den ersten Film, sondern v.a. die gesamte Reihe mochte, wird hier auf seine Kosten kommen. Doch Jigsaw ist trotz diverser Querverweise und Hommagen an die früheren Filme so ausgelegt, dass auch Neueinsteiger sich problemlos zurechtfinden könnten. Die Macher befreiten sich weitgehend von der Last der Franchise-Mythologie, die vor allem ab Teil 2 immer verschachtelter wurde, und steuerten stattdessen ein eigenes Puzzlestück zu diesem bei. Was soll’s, dass einige rückwirkende Ergänzungen der Vorgeschichte geradezu haarsträubend sind. Auch wenn die Saw-Reihe sich auf eine drollige Art und Weise todernst nimmt, sollte man es als Zuschauer lieber nicht tun. Jigsaw ist so gut, wie man es vom achten Saw überhaupt erwarten kann.

Wie schon James Gunn, kommt auch der neuseeländische Thor-3-Regisseur Taika Waititi, hierzulande vermutlich am besten für seine Vampir-Mockumentary

Wie schon James Gunn, kommt auch der neuseeländische Thor-3-Regisseur Taika Waititi, hierzulande vermutlich am besten für seine Vampir-Mockumentary  Im Gegensatz zu den Guardians of the Galaxy, die vor ihrem Film noch nie im Kino zu sehen waren und deshalb von Anfang an einen eigenen Stil als Blaupause etablieren konnten, ist es bereits der dritte Solo-Auftritt von Thor. Dass eine längere Vorgeschichte neuen Ideen und Ansätzen nicht im Weg stehen muss, zeigte dieses Jahr schon

Im Gegensatz zu den Guardians of the Galaxy, die vor ihrem Film noch nie im Kino zu sehen waren und deshalb von Anfang an einen eigenen Stil als Blaupause etablieren konnten, ist es bereits der dritte Solo-Auftritt von Thor. Dass eine längere Vorgeschichte neuen Ideen und Ansätzen nicht im Weg stehen muss, zeigte dieses Jahr schon  Der Film entledigt sich diverser Nebenfiguren – mal auf der Leinwand, mal abseits und manche werden einfach nicht mehr erwähnt. Die Abwesenheit von Natalie Portmans Jane Foster wird mit einem Satz beiläufig erklärt und da die Schauspielerin im letzten Film schon den Eindruck machte, als wäre sie überall lieber gewesen als am Set des Films, kann man es leicht verschmerzen. Etwas schade ist das Fehlen von Jaimie Alexanders Lady Sif, deren Potenzial als Charakter nie ausgeschöpft wurde, doch dafür führt der Film mit Tessa Thompsons Valkyrie die bislang beste weibliche Figur der gesamten Thor-Reihe ein. Als desillusionierte, opportunistische und sehr trinkfeste Kriegerin, deren alles-egal-Auftreten ein tief sitzendes Trauma verbirgt, begeistert Thompson von ihrer allerersten Szene an, in der sie betrunken und gar nicht ladylike von ihrem Schiff heruntertaumelt. Später behauptet sie sich auch in den Actionszenen mit Bravour. Zum Glück macht der Film auch nicht den verlockenden Fehler, Valkyrie gleich zu einem Love Interest für den Donnergott zu machen. Auch wenn es der letzte Thor-Film sein sollte, hoffe ich, noch viel mehr von Valkyrie in Zukunft zu sehen.

Der Film entledigt sich diverser Nebenfiguren – mal auf der Leinwand, mal abseits und manche werden einfach nicht mehr erwähnt. Die Abwesenheit von Natalie Portmans Jane Foster wird mit einem Satz beiläufig erklärt und da die Schauspielerin im letzten Film schon den Eindruck machte, als wäre sie überall lieber gewesen als am Set des Films, kann man es leicht verschmerzen. Etwas schade ist das Fehlen von Jaimie Alexanders Lady Sif, deren Potenzial als Charakter nie ausgeschöpft wurde, doch dafür führt der Film mit Tessa Thompsons Valkyrie die bislang beste weibliche Figur der gesamten Thor-Reihe ein. Als desillusionierte, opportunistische und sehr trinkfeste Kriegerin, deren alles-egal-Auftreten ein tief sitzendes Trauma verbirgt, begeistert Thompson von ihrer allerersten Szene an, in der sie betrunken und gar nicht ladylike von ihrem Schiff heruntertaumelt. Später behauptet sie sich auch in den Actionszenen mit Bravour. Zum Glück macht der Film auch nicht den verlockenden Fehler, Valkyrie gleich zu einem Love Interest für den Donnergott zu machen. Auch wenn es der letzte Thor-Film sein sollte, hoffe ich, noch viel mehr von Valkyrie in Zukunft zu sehen. Waititi knüpft in gewisser Weise an die Ideen aus dem ersten Thor-Film an, indem er die Rivalität der beiden Brüder mehr in den Mittelpunkt rückt und Thor auf eine weitere Reise der Selbstfindung schickt. Versklavt und ohne Hammer, Haare oder Freundin, wird der mitunter gerne arrogante und überhebliche Thor auf den Boden der Tatsachen gebracht und muss sich erst einmal wieder hocharbeiten. Der Film demontiert seine Hauptfigur bis auf ihren Kern und spiegelt damit auch das wider, was Waititi mit dem Franchise selbst macht. Die leicht maroden Mauern werden abgerissen und auf dem stabilen Fundament wird ein neues, prächtigeres Schloss gebaut. Dadurch wirkt Hemsworth als Thor auch noch eine ganze Spur sympathischer als bei allen seinen bisherigen Auftritten und auch wenn er manchmal immer noch zur Hitzköpfigkeit neigt, verfügt dieser Thor über deutlich mehr Selbsteinsicht und ist viel vorausschauender, als man ihn vorher kannte.

Waititi knüpft in gewisser Weise an die Ideen aus dem ersten Thor-Film an, indem er die Rivalität der beiden Brüder mehr in den Mittelpunkt rückt und Thor auf eine weitere Reise der Selbstfindung schickt. Versklavt und ohne Hammer, Haare oder Freundin, wird der mitunter gerne arrogante und überhebliche Thor auf den Boden der Tatsachen gebracht und muss sich erst einmal wieder hocharbeiten. Der Film demontiert seine Hauptfigur bis auf ihren Kern und spiegelt damit auch das wider, was Waititi mit dem Franchise selbst macht. Die leicht maroden Mauern werden abgerissen und auf dem stabilen Fundament wird ein neues, prächtigeres Schloss gebaut. Dadurch wirkt Hemsworth als Thor auch noch eine ganze Spur sympathischer als bei allen seinen bisherigen Auftritten und auch wenn er manchmal immer noch zur Hitzköpfigkeit neigt, verfügt dieser Thor über deutlich mehr Selbsteinsicht und ist viel vorausschauender, als man ihn vorher kannte. Visuell ist Thor – Tag der Entscheidung ein Fest. Der Film profitiert sehr davon, dass sich nahezu die gesamte Handlung nicht auf der Erde abspielt und der Planet Sakaar – im Prinzip eine riesige galaktische Müllhalde – ist großartig in Szene gesetzt. Hier vermischen sich bunte Farben mit Dreck und alles scheint irgendwie aus Abfall zusammengeschustert worden zu sein. Und dann gibt es dort noch so ein Ding mit dem Namen "Devil’s Anus"…

Visuell ist Thor – Tag der Entscheidung ein Fest. Der Film profitiert sehr davon, dass sich nahezu die gesamte Handlung nicht auf der Erde abspielt und der Planet Sakaar – im Prinzip eine riesige galaktische Müllhalde – ist großartig in Szene gesetzt. Hier vermischen sich bunte Farben mit Dreck und alles scheint irgendwie aus Abfall zusammengeschustert worden zu sein. Und dann gibt es dort noch so ein Ding mit dem Namen "Devil’s Anus"…